各種セミナー情報や、イベント開催のご案内、出展レポートなどをご紹介します。

理想的な会社の在り方とは(第79回)

パタハラにご注意!2025年4月より育児・介護休業のルールが改正

- 公開日

- 2026-01-14

2025年4月と10月、育児・介護休業のルールが改正

育児休業・介護休業に関する制度や、子どもの看護休暇・介護休暇のルールを定めた法律「育児・介護休業法」が、2025年4月から段階的に改正・施行されます。

同法の改正により、従来は看護休暇取得の対象が「子が小学校就学の始期に達するまで」だったのが、施行後は「小学校3年生修了まで」に拡大。取得事由には病気や怪我、健康診断に加えて、感染症に伴う学級閉鎖、入園・入学・卒園式も加えられます。

さらに所定外労働の制限(残業制限)についても、従来は3歳未満の子を養育する労働者が事業者に対して請求可能でしたが、施行後は「小学校就学前の子」に拡大されます。さらに、事業者の育児休業に関する取得状況の公表義務についても、従来の「従業員数1,000人超の企業」から「従業員数300人超の企業」に、適用範囲が拡大されます。

10月からは、事業主は3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に対し、全5つの選択肢の中から2つ以上の子育て支援策を講ずる義務も発生します。5つの選択肢とは、(1)始業時刻等の変更、(2)1カ月10日以上のテレワーク、(3)保育施設の設置運営、(4)年10日以上の養育両立支援休暇の付与、(5)短時間勤務制度の5点です。

さらに事業主の義務として、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取することも追加されます。たとえば、労働者の勤務時間帯や勤務地についてヒアリングを行い、自社の状況に応じて、当該労働者の意向に沿うよう配慮することが義務化されます。

育児休業は当初から男女とも取得可能だった

育児・介護休業法がこのように改正された背景には、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにする狙いがあるようです。

厚生労働省が公開した「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」という資料によると、育児・介護休業法は1992年に「育児休業法」として施行された当初から、男女ともに育児休業を取得することが可能だったといいます。しかし、男性の育児休業取得率は30.1%で、女性の84.1%に比べて大きな差があります(数値は2023年度のもの)。

男性が育児休業を取得しない理由として、資料では職場が育児休業を取りづらい雰囲気であること、業務の都合により取得できないことが挙げられています。その一方で、男子学生の多くは共働きや育児休業取得を希望しており、その割合は急増しているといいます。

資料では今回の改正により、特に子供の育児期に多様な働き方を可能にすることで、男女で育児・家事を分担し、子育てとキャリア形成の両立ができるようにしていく必要があるとしています。

「男のくせに育児休業を取るなんて」「育児は女性の役割」はパタハラ

しかしながら実際の仕事の現場では、上司に育児休業を申し出ても、却下を迫られるケースも考えられます。

たとえば、男性従業員が上司に育児休業の取得や時間外労働の免除を相談したものの、「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」「育児は女性の役割。育児休暇も女性が取得するもの」「次の査定は低くする」「休みを取るなら辞めてもらう」と言われ、結局、育児休業の取得を諦めざるを得ない状況に追い込まれることも起こり得ます。

このように職場における、子育て中の父親に対する嫌がらせは「パタニティ・ハラスメント」、略して「パタハラ」と呼ばれます。パタニティとは、英語で「父性」を意味する言葉です(Paternity)。厚生労働省の2024年の調査では、勤務先で育児に関する制度を利用しようとした男性の4人に1人が、パタハラを受けたことがあると回答しています。

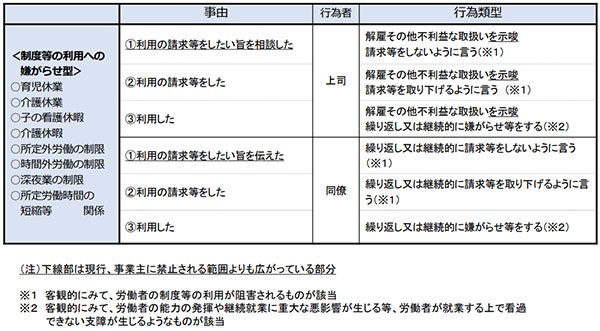

もちろん法的には、男性が育児休業を取得してはいけないというルールは存在しません。前述の通り、男女ともに取得して構わないのが育児休業です。そのため、上司や同僚が育児休業の取得を咎める発言をした場合、もしくは取得したことを理由に嫌がらせをした場合、育児休業に関するハラスメント防止措置の対象となる恐れがあります。

なお育児・介護休業法では、育児休業だけでなく、介護休業も男女問わず取得が可能です。そのため介護取得を咎める言動も、ハラスメントとなり得ます(ケア・ハラスメント)。当然ながら、女性従業員の産前・産後休業取得に対する嫌がらせもハラスメントの対象です(マタニティ・ハラスメント、マタハラ)。

従業員が育児休業を取得すると、助成金が貰える

従業員に対する育児休業取得の妨害がハラスメントの対象となる以上、企業はそれを咎めるのではなく、むしろ積極的に推奨すべきでしょう。

冒頭で触れたように、育児・介護休業法の改正により、男性労働者の育児休業の取得状況の公表義務は、従業員1,000人以上の企業から従業員300人以上の企業まで広がりました。取得状況はインターネットなどで広く公表する必要がありますが、厚生労働省では同省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することを勧めています。ここで優秀な結果が披露できれば、「子育てにやさしい会社」ということが世間にアピールでき、優秀な人材の確保に繋がることも期待できます。

さらに厚生労働省では、育児休業や介護休業を取得した従業員を雇用する企業に対し、一定の助成金を支給する「両立支援等助成金」という制度も行っています。この制度を利用することで、育児休業や介護休業による従業員の不在を、資金確保の好機に変えることも可能です。

職場における従業員の妊娠・出産・育児・介護休業に関するハラスメント対策は、事業主の義務です。今回の法改正を機に、社内でマタハラ・パタハラ・ケアハラが発生していないか、育児休業・介護休業が取得しづらい職場になっていないか、改めて確認すべきでしょう。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。