【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第31回)

デマンド交通の最大の特徴は、固定の運行ルートを持たず、利用者の予約に応じて柔軟に運行する点にあります。これにより、従来の定時定路線バスで生じがちな運行の無駄を解消し、住民の利便性を高めることが期待されています。しかし、導入したものの利用者が想定ほど集まらず、結果的に従来のバスと同じような定時定路線のような状況になってしまうケースもあります。また、乗合率が低く、予約があっても結局は一人での利用になったり、片道回送が発生したりすることで、効率性が十分に確保されないことも課題です。

また、利用者側の心理的なハードルも指摘されています。例えば、予約の手間が面倒だったり、1人で乗るのが申し訳ないと感じたりすることが利用率の低下につながる要因になることもあります。事前予約制のため、急な移動に対応しにくいことも利便性の面での障壁となっています。

加えて、地域の特性によっても課題が異なります。例えば、定時定路線バスよりは効率的な運行できるとはいえ、コストがかかることはデマンド交通も同じであり、過疎地では利用者が少なすぎて運行コストをカバーできず、財政負担が大きくなりすぎるという問題もあります。

とはいえ、一定の利用者数が出てきてしまうと、複数の予約者の乗り合いを行うための経路設定が複雑化したり、予約者が多いこと予約が取りづらくなってオンデマンド性が失われてしまうという課題もあります。特に、デマンド交通利用者がそれぞれ離れた場所に点在しているような地域の場合、すべての居住地を回るために時間のロスが発生しやすくなります。

つまり、漠然と「交通機関が発達していないから」という理由でデマンド交通を採用しても、必ずしも課題解決になるとは限らず、地理的状況や利用者のニーズなどさまざまな要素を加味した上で慎重に検討を行う必要があります。

先に挙げた課題を踏まえると、デマンド交通は地域の事情や特性に応じて慎重に導入を検討しなければならないことがわかります。さらに、導入にあたっては、検討しなければならないいくつかの大きなハードルがあり、これらを克服しなければ持続可能な運用は難しくなります。

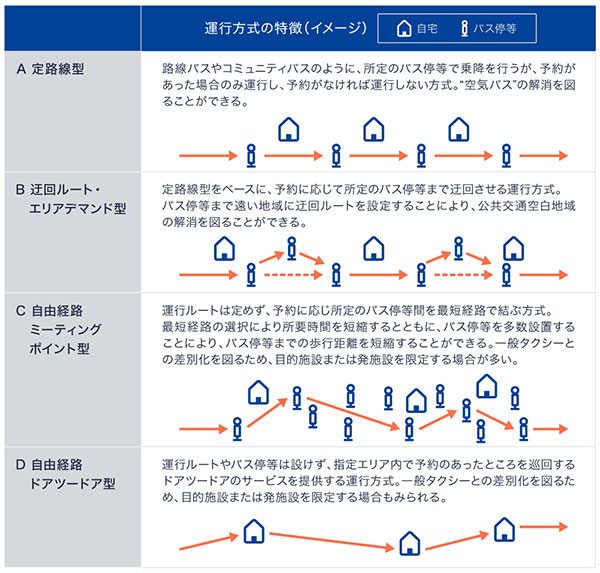

デマンド交通と聞くと、送迎タクシーのように任意の場所から任意場所へ移動できる方式を思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、さまざまな運行方式があり、それぞれに利点と課題があります。

例えば、従来の路線バスのように定められた停留所と路線を使うものの、需要が遭ったときのみ運行する「定路線型」や、基本のルートに加えて予約があった際に柔軟に迂回する「迂回ルート・エリアデマンド型」、複数の停留所を設定し利便性と効率性のバランスを取る「自由乗降ミーティングポイント型」、乗客の希望する地点で乗降できる「自由乗降ドア・ツー・ドア型」などが代表的です。いずれも一長一短あるため自治体がそれぞれの形態を比較し、地域の移動ニーズや財政状況に応じた選択をすることが重要です。

(※)国土交通省「デマンド交通の手引き」を元に作成

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000104104.pdf

デマンド交通は、必ずしも既存の公共交通機関が全く存在しない場所ではなく、すでに何らかの事業者が存在する場所でも導入されます。その際に気をつけなければならないのが、それらとの住み分けです。

自治体が導入するデマンド交通は、当然なら自治体が費用負担を行うため、住民にとっては格安の運賃で利用できます。つまり、もし既存のタクシーとエリアや用途が競合してしまうと既存の交通事業者は利用客を奪われ経営を圧迫してしまうことになります。最悪の場合事業者が撤退し、トータルで見たとき交通手段が当初より不足してしまうという逆効果になりかねません。

もちろん、自治体が導入するデマンド交通の運営は既存の交通事業者が受託することになるため、何らかの形で事業者は存続することは事実です。しかし、デマンド交通の採算性は決して高くなく、補助金頼みになってしまうケースもあるため、既存の事業者の健全なビジネス維持のためには、なるべく既存の事業と競合せずに事業者と自治体のデマンド交通が共存できるあり方を模索する必要があります。

そのため、デマンド交通、特にデマンドタクシーを導入する際は、利用エリアをどう定めるのか、もしくはデマンドタクシーで移動できる目的施設を一部の施設に限定するのかなど、既存の交通事業者との調整や協議が必要です。

デマンド交通の運行には、利用者の予約を受け付けたり管理したりシステムを利用することが一般的です。しかし、デジタル技術を使ったシステムの導入には何らかのコストがかかるため、財政的に余裕のない自治体にとっては大きな負担になります。

デマンド交通予約の利便性が住民の課題になるという観点から、アプリなどを用いた利便性向上も1つの大事な施策です。とはいえ、特に高齢者の多い地域では逆にデジタルによる施策が利用の障壁となり実際の利用が進まない可能性があります。自治体は、コストと利便性のバランスを取りながら、システムを設計する必要があります。

以上のように、ここまで触れた検討事項は一部に過ぎません。そのほかにも、車両をどうするのか、運賃体系をどうするのかなど、さまざまな点でベストなあり方を関係者の間で協議することが必要です。

デマンド交通を成功させるには、単に他の成功事例を真似するのではなく、自治体ごとの特性を踏まえた導入プロセスが求められます。その際、国土交通省が提供するガイドラインを活用しながら進めることで、よりスムーズな導入が可能になります。

このようなガイドではデマンド交通導入の基本的な仕組みや導入プロセスが掲載されているので、導入にあたって何を検討していくべきなのかを体系的に理解することができます。

■「デマンド交通導入ハンドブック」(国土交通省)

デマンド交通の基本的な概念や導入の進め方を体系的にまとめた資料です。計画策定の手順や、運行形態の選定、運営に関するポイントなどが詳しく解説されており、初めてデマンド交通を導入する自治体向けのガイドとして活用できます。

(※)国土交通省「デマンド交通導入ガイドブック」

https://www.mlit.go.jp/common/000049097.pdf

■「デマンド交通の手引き」(国土交通省・中部運輸局)

デマンド交通の運行形態ごとのメリット・デメリットや、事業者との連携、費用負担の考え方など、具体的な検討事項を詳しく説明した資料です。導入事例も紹介されており、実践的な内容が多いのが特徴です。

(※)国土交通省 中部運輸局「デマンド交通の手引き」

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000174202.pdf

新たな公共交通機関の整備には、地域の交通事業者を交えた協議が必要であり、具体的には「地域公共交通会議」などの会議体を設けて行います。デマンド交通といった新しい地域交通の導入を検討する過程においては、さまざまな関係者がそれぞれの利害を主張しあい議論が平行線にもなりかねません。そのため、自治体、事業者、地域住民それぞれの役割を明確にしながら、相互に補完し合う仕組みを構築する必要があります。なお、政府からは地域公共交通会議で有意義な議論を進めるための運営マニュアル(※)も用意されているため、こうしたものもぜひ活用するとよいでしょう。

(※)国土交通省 中部運輸局「地域公共交通会議等 運営マニュアル」

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000245711.pdf

以上のように、デマンド交通は、地域の移動課題を解決する手段として期待されていますが、導入には多くの課題があります。導入のために行うべきことを理解することも重要ですが、その究極的な目的は持続可能な地域社会を維持することです。自治体の思いだけでなく、常に地域住民や関係者の声に耳を傾けながら便利で持続可能な交通サービスとは何かを地道に考え続けることが地域の課題解決の近道だと言えるでしょう。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。