各種セミナー情報や、イベント開催のご案内、出展レポートなどをご紹介します。

理想的な会社の在り方とは(第63回)

経営戦略として「介護」を考える。経産省がガイドラインを公開

- 公開日

- 2026-01-28

ビジネスケアラーの増加で、2030年には9兆円の経済損失が発生する?

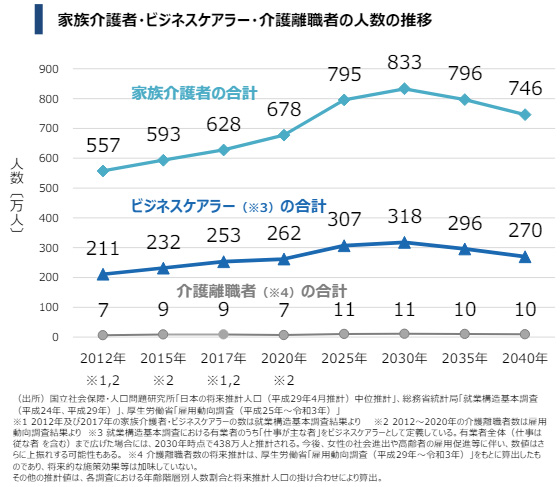

少子高齢化が進む日本では、仕事を行いながら、家族の介護にも従事する、いわゆる「ビジネスケアラー」が増加しています。

経済産業省が2023年に発表した「新しい健康社会の実現」という資料によると、2020年時点におけるビジネスケアラーの人数は262万人ですが、2030年には約20%増の318万人まで増えると予想されています。

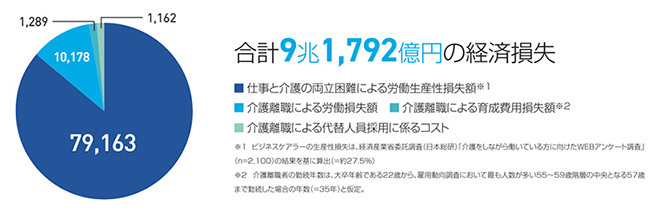

資料ではさらに、ビジネスケアラーが仕事と介護の両立が困難になった場合、労働生産性が低下する恐れも指摘されており、その経済損失額は約9兆1,792億円にのぼると試算されています(額は2030年における推計)。

家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者の人数の推移(「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」より引用)

ビジネスケアラーが、仕事と介護の両立が困難になることによって、2030年には9兆円の経済損失が発生することが予想されている(「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」より引用)

このように、従業員が抱える介護の問題を放置することは、企業活動にも悪影響を及ぼす恐れがあります。逆にいえば、早い段階から企業が仕事と介護を両立する環境を整備すれば、その悪影響を未然に抑えることが可能です。

企業はどうすれば、ビジネスケアラーの仕事と介護をサポートすることができるのでしょうか? そのヒントとなる資料が、経済産業省が2024年3月に公開した「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」です。このガイドラインでは、仕事と介護を両立するためには「全ての企業の協力が必要」とし、企業がどのような協力を行うべきか、その方法や事項が具体的に示されています。

企業が介護の支援をしないことで起こるリスクとは

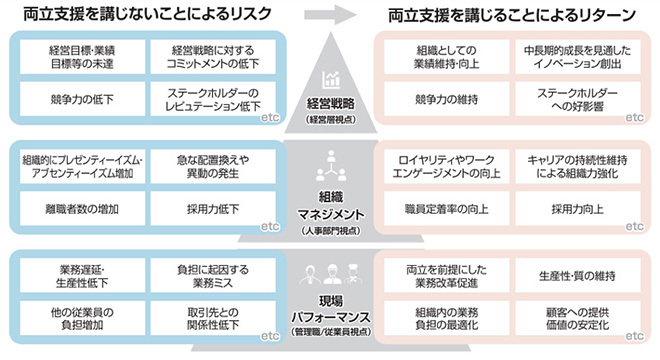

資料では、企業が仕事と介護の両立を“支援しない”ことにより、具体的に企業がどのようなリスクを負うことになるのかが解説されています。

家族の介護を始めた従業員の多くは、仕事への悪影響として、自身の仕事のパフォーマンスの低下や、集中力の低下を感じるといいます。これらが原因で、業務におけるミスや遅延が生じることで、本人だけではなく、周囲の従業員の負担増加にもつながり、取引先との関係性にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

このような事態を放置しておくと、組織内でプレゼンティーイズム(※1)やアブセンティーイズム(※2)が増加し、配置換えや異動調整、離職が発生することにつながり、人材確保の観点でもリスクになります。

現場や組織がこのような状態では、当然ながら経営目標や業績目標にも未達が生じ、企業の競争力低下にもつながります。ステークホルダーとの関係にも、レピュテーションリスク(※3)が生まれてしまう恐れがあります。

※1 プレゼンティーイズム…心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態で出社し、本来のパフォーマンスが発揮できない状態のこと。疾病就業(Presenteeism)。

※2 アブセンティーイズム…遅刻や早退、就労が困難な欠勤や休職など、業務自体が行えない状態のこと。常習的欠勤(Absenteeism)。

※3 レピュテーションリスク…社会全体にネガティブな噂が拡散され、ブランドや企業の信用が低下するリスクのこと。

企業に求められるビジネスケアラー支援の3ステップ

ただし資料によれば、こうしたビジネスケアラーが持つリスクは、企業が支援を行うことによって、リターン(メリット)に変えることも可能といいます。そのためには、【1】経営層のコミットメント、【2】実態の把握と対応、【3】情報発信という、3つのステップで支援を行うのが良いとしています。

【1】の「経営層のコミットメント」は、経営者や経営層が介護について知ることを指します。たとえばこのガイドラインのように、行政機関が発信しているパンフレットや関連書籍を読み、従業員やグループ企業の経営幹部層に向けて、両立支援推進に関するメッセージを発信し、企業全体の行動変容を促していくことが求められます。

【2】の「実態の把握と対応」は、全社的なアンケートを実施したり、社員一人一人に介護について聴取するなど、従業員の介護の実態を把握し、介護に直面した従業員が最大限活躍できるよう、支援制度を整備することを意味します。たとえば当該従業員に対し、短縮勤務を導入したり、部署異動を受け入れることなどの支援を行います。

【3】の「情報発信」は、自社の支援施策や、介護に役立てられる民間サービスなどを、従業員に対して周知することをあらわします。この発信の中には、投資や民間保険の活用など、金銭的な備えに関する情報も含まれます。

これらの支援を行うことによって、介護離職や従業員の仕事と介護の両立困難に伴う生産性の低下が抑制できるようになり、介護のリスクをリターンへと変えていくことが可能になるといいます。

少子高齢化が進行中の日本においては、労働力人口はこれからも減り続け、その一方で介護に悩む人が増え続けることが予想されます。そうした社会において、自社が仕事と介護の両立支援を行うということは、新たな労働力を確保しつつ、今いる従業員が離職しないための良いアピールになるのは間違いありません。経営戦略の一環として、「介護」を考えてみてはいかがでしょうか。

仕事と介護の両立を支援することで、企業に与えるリスクがリターンに変わる(「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」より引用)

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。