【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第32回)

デマンド交通の導入を検討する際、まず行うべきは現状の把握と目的の設定です。デマンド交通はあくまで移動手段の一つです。導入すれば、地域の交通課題をオールマイティに解決できるわけではありません。地域によっては、既存の公共交通を維持・改善する方が合理的な場合もあるでしょう。

例えば既存のタクシー会社が運行している地域では、新たにデマンドタクシーを整備するのではなく、タクシー利用補助制度を活用する方法もあります。このケースでは、特定の住民向けにタクシー利用券を配布することで、既存のタクシー事業者の存在や仕組みはそのままで、住民の移動を支援する仕組みを整えられます。

そのため、「地域の課題は何か」「何を達成したいのか」を明確にし、複数の方式を比較検討したうえで、デマンド交通が最も適切であると判断できた場合に導入を進めることが重要です。例えば、利用者が少なくても、道路沿いに移動ニーズが集中している場合は、定時定路線のバスや乗合タクシーの方が効率的に運行できる可能性があります。

一方で、集落が面的に散在している地域の場合、それらを結んで定路線化するのは効率が悪いため、デマンド交通が有効な選択肢となるでしょう。もっとも、あまりに広範囲をカバーしようとすると利用者の待ち時間コストが増大するため、導入にあたっては運行範囲を慎重に設定することが重要です。

加えて、目的地が特定の施設(病院、スーパー、駅など)に集約される地域では、デマンド交通が効果的に機能する可能性があります。しかし、目的地が分散している場合は、ルートが複雑化し、車両数の増加や運行管理の負担が大きくなります。

デマンド交通を運行するにあたっては、運行方式の選択や組み合わせに加え、運行エリアの設定やスケジュール、ダイヤの調整も重要な要素となります。これらの要素を適切に組み合わせることで、地域の移動ニーズに合った効率的な運行が可能になります。まず運行方式については、主に以下の4つが代表的です。

定時定路線バスやコミュニティバスのように、所定のバス停で乗降する方式です。基本的には決められたルートを運行し、予約がある場合のみ運行することが一般的で、「空気輸送」を避けることができます。

この方式は、ルートが決まっているため、利用者が事前に運行情報を把握しやすく、予約がない場合は運行しないことで不要なコストを削減できます。また、一般的なバスの運行方式に近いため、利用者にとって心理的な負担が少ないことも利点の1つです。一方で、バス停の位置が固定されているため、住民の自宅から遠い場合には利用しにくく、柔軟な対応が難しいという課題があります。さらに、予約状況に応じたルート変更ができないため、需要が低い地域では運行の維持が難しくなる可能性もあります。

基本的には決められたルートを走行しながら、乗客の予約状況に応じて一部ルートを迂回する方式です。利用者のいるエリアに柔軟に対応できるため、定時定路線型のバスよりも利便性が高くなります。

この方式は、既存の路線バスと比較すると、利用者の少ないエリアでも効率的に運行できる利点があります。また、目的地までの移動時間を短縮できる場合があり、定時定路線と組み合わせることで、バス事業者にとっても運行しやすい仕組みとなります。一方で、利用者が少ない場合には、定時定路線よりも運行効率が悪化し、ルートが頻繁に変更されることで、住民が運行パターンを把握しにくくなる課題があります。さらに、利用者が多い場合には、運行ルートが複雑化しやすく、遅延が発生しやすくなる可能性もあります。

あらかじめ設定された乗降ポイント(ミーティングポイント)に利用者が集まり、乗車する方式です。完全なドア・ツー・ドアではなく、決められた乗降場所を利用することで、利便性と運行効率のバランスを取る仕組みとなっています。

この方式は、利用者が多いエリアでも対応しやすく、運行の柔軟性が高いことが特徴です。また、バス停を利用する形に近いため、利用者が乗車ポイントを把握しやすく、運行管理の面でも比較的容易になります。一方で、予約が必要なため、定時定路線型バスと比べて手間がかかることや、乗降ポイントまでの移動が必要になることから、高齢者や移動に困難を抱える人にとっては不便に感じる可能性があります。さらに、目的地が多様な場合には対応が難しく、乗降ポイントの選定に慎重な検討が求められます。しかし、他の移動手段を統合した「モビリティハブ」をミーティングポイントとして利用することで、利便性をさらに向上させることもできるでしょう。

利用者が指定した場所まで車両が迎えに行く方式であり、一般的なタクシーに近い運行形態です。完全なオンデマンド型の運行となるため、利便性が最も高い一方で、運行管理が複雑になるという課題もあります。

この方式は、予約をすれば好きな場所から乗車・降車できるため、高い利便性があります。高齢者や移動に困難を抱える住民にとっても利用しやすい仕組みです。また、定時定路線ではカバーしづらい地域でも対応できるため、公共交通空白地の移動手段として有効です。しかし、予約が必須であることから、利用者にとっては事前手続きの負担が生じます。さらに、乗客ごとにルートが変動するため、運行管理が難しく、到着時刻が安定しないことも課題です。需要が増えるとドライバーが不足し、配車待ち時間が長くなることも考えられます。

デマンド交通の運行エリアは、通常、該当の市町村内で完結することが多いですが、場合によっては隣接する市町村の公共施設へのアクセスを考慮する必要があります。特に、合併によって誕生した自治体では、同じ市町村内でも交通手段の充実具合が異なるため、一部のエリアに限定して導入するケースもあります。地域ごとの移動ニーズを踏まえ、適切な運行範囲を設定することが求められます。

運行の曜日や時間帯、ダイヤについても、利用者の特性を考慮することが重要です。ドア・ツー・ドア型のデマンド交通では、事前予約に基づく運行となるため、一般的なバスのような固定ダイヤの概念はありません。しかし、定時定路線型のデマンド交通を採用する場合は、利用者が分かりやすいようにある程度目安となるダイヤを設定することが必要です。

また、想定される利用者層によって運行スケジュールも異なります。高齢者の利用が多い地域では、日中の運行が中心となる傾向があり、一方で通勤・通学者が利用する場合は、朝夕の運行が求められます。さらに、平日のみの運行とするのか、週末も含めた運行とするのかについても、地域の移動需要に応じた検討が必要です。

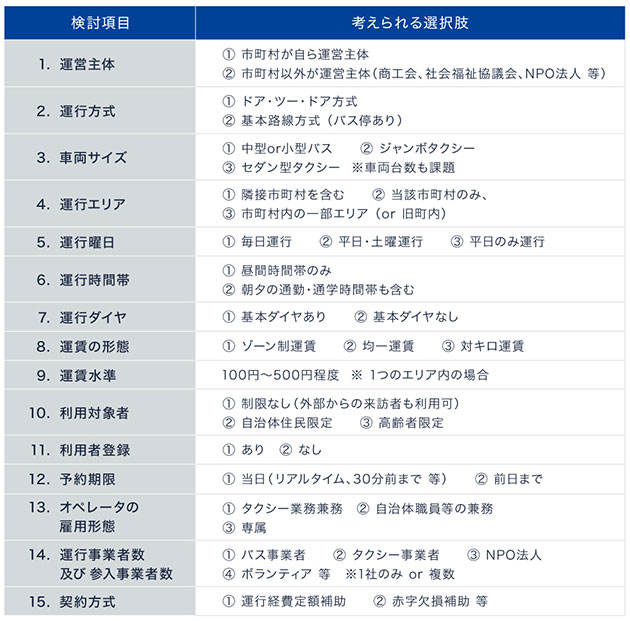

ここで挙げた以外にも、運行に関してはルートや時間帯のほか、細かくはさまざまな検討事項があります。国土交通省の「デマンド交通導入ハンドブック(※)」では「運行形態」の検討事項として以下を挙げています。

(※)国土交通省「デマンド交通導入ハンドブック」を元に作成

https://www.mlit.go.jp/common/000049097.pdf

デマンド交通を運用するにあたっては、予約管理や配車計画、運行管理を円滑に行うために、何らかのITシステムが必要となるケースが多いです。しかし、システムの導入には費用がかかるため、自治体の規模や利用者数、運行の複雑さに応じた適切な選択が求められます。ここでは、ITシステムの選定における重要なポイントを整理します。

デマンド交通サービスの利用者が多い地域では、ITシステムを用いてデータ管理や配車情報の通信、運行計画の作成を行い、複雑な配車にも対応できるようにすることが求められます。最近では複数の予約者の送迎地や目的地、時間を考慮してAIが最も効率的なルートを自動算出する「AIデマンド交通」システムがすでに実用化されています。

もちろん、必ずしもITシステムを用いなければならないわけではありません。例えば従来のタクシー無線などを活用した配車を行う方式で、利用者数が少ない地域ではこちらの方が運用コストを抑えられる可能性があります。自治体の運用規模や目的に応じて、どちらの方式が適しているかを判断することが重要です。

デマンド交通を運用するうえで、利用者の登録数もシステム選定の大きな要素になります。登録者数が多い場合は、ITシステムを活用することで、データを一元管理しながら効率的な運行が可能になります。特に、予約管理やルート最適化を行う場合には、システム導入が効果を発揮します。一方で、登録者数が少なく、利用者の事前登録を必要としない地域では、ITシステムの導入メリットが少なく、それがなくとも十分対応できる場合があります。

IT活用型システムを導入すると、利用実績や運行状況のデータを詳細に把握できるため、運行スケジュールや配車ルールの継続的な見直しが可能になります。配車管理や売上データの集計を効率化できるだけでなく、利用データを蓄積・分析することで、運行日やダイヤの最適化、利用者のニーズに応じたサービス改善にもつなげることができます。

一方、非IT活用型の運用では、データの収集や整理が人の手作業に依存するため、特別な取り組みをしなければデータの蓄積が難しくなります。そのため、将来的な運行の改善や需要予測を考慮すると、ITシステムを導入した方が望ましいケースが多いといえます。

ITシステムの導入には、初期費用や維持管理費用がかかるため、利用者数や運行規模に見合った投資か慎重に判断する必要があります。また、機能の多さだけでなく、利用者やオペレーターが使いやすいかも重要です。特に高齢者が多い地域では、直感的に操作できるシステムや電話予約の仕組みを整えることが望ましいです。

ITシステムの運用には、個別サーバー方式と共用サーバー方式などの種類があります。個別サーバー方式は初期費用が高いものの、自治体個々の条件に対応しやすくです。一方、共用サーバー方式は1つのシステムや機器を複数の自治体で共有する方式であり初期投資を抑えられ、維持コストも低減できますが、安定した通信環境が求められます。

以上のように、デマンド交通の導入には、地域の交通課題を明確にし、最適な運行方式を選ぶことが重要です。運行エリアや時間帯を慎重に検討するほか、利用者にとって利便性の高いシステムを導入することが成功の鍵となります。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。