【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第34回)

地域住民の移動手段が限られている自治体では、公共交通の維持が困難になりつつあります。特に人口減少や高齢化が進む地域では、従来のバスやタクシーといった移動手段の縮小が避けられず、移動の利便性が著しく低下しています。その結果、通院や買い物といった日常生活の基本的な移動さえも難しくなっている状況が見られます。このような課題を解決するための選択肢の1つとして、自家用有償旅客運送が注目されています。

自家用有償旅客運送とは、公共交通が十分に整備されていない地域において、自治体やNPO法人などが自家用車を使用して住民の輸送サービスを行えるようにする制度です。主にバスやタクシーの運行が困難な過疎地域や高齢者が多い地域で導入されており、住民の移動手段として重要な役割を果たしています。

しかし、この制度を導入するにあたってはいくつかの課題もあります。自家用有償旅客運送には複数の方式があり、自治体の交通事情に適した形を選択する必要があります。また、住民のニーズや運行の採算性、運営主体の確保など、導入前に検討すべき要素が多岐にわたります。自治体や関係者は、地域の実情を十分に把握し、持続可能な仕組みを構築することが求められます。

自家用有償旅客運送の導入を検討する際、最も重要なのは自治体の交通事情を客観的に把握することです。そのためには、地域の交通手段や住民の移動ニーズを正確に分析し、担当者の主観や独自の判断ではなく、一定の指針に基づいた分析が不可欠です。そのために役立つ資料が、国土交通省が発行している「地域交通の把握に関するマニュアル(※)」です。このマニュアルでは、地域の状況を分析するための情報やチェックリストが設けられており、自治体が自家用有償旅客運送を導入する際に必要なヒントを提供しています。実際に、同マニュアルに記載されている内容の概要や押さえておくべきポイントなどを紹介します。

(※)国土交通省「地域交通の把握に関するマニュアル」

https://www.mlit.go.jp/common/001380854.pdf

はじめに、地域の移動手段としてどのような選択肢が存在するかを正しく整理することが重要です。一口にバスやタクシーといっても、路線バス、デマンドバス、乗合タクシーなど、さまざまな形態が存在します。場合によっては、自治体では機能しないと思っていた既存の交通手段を有効活用できる場合もあるため、まずはそれらを精査する必要があります。

かつて、自家用有償旅客運送は市町村やNPO法人などの非営利団体が主体となって運営していました。しかし、運営上の課題が多かったため、2020年の道路運送法改正により「事業者協力型自家用有償旅客運送」制度が創設されました。この制度では、バス・タクシー事業者などの営利事業者が運行管理や車両整備管理で協力することが可能となり、非営利団体と営利事業者が連携して地域の移動手段を確保する仕組みが整えられました。

そのため、既存のバス・タクシー事業者が地域に存在する場合は、そうした事業者との連携の選択肢も視野に入れながら自身の自治体のあるべき姿を検討する必要があります。

「地域交通の把握に関するマニュアル」では、地域住民と自治体の双方の視点から地域の状況を評価するためのチェックリストが提供されています。「地域住民等チェックリスト」は、移動に困っている住民や、移動手段の確保を検討する団体の視点で、生活実態や交通状況を踏まえながら地域の状況を把握するためのものです。

一方、「市区町村チェックリスト」は、地域住民の状況をより詳細に分析するためのものです。地域住民向けのチェックリストを踏まえつつ、施設数やバスの便数などを定量的に記入し、具体的なデータに基づいた比較が可能になります。こうしたチェックリストを活用することで、自治体は客観的な視点で地域の交通課題を整理し、適切な施策を検討しやすくなります。

チェックを進める手順としてはまず、地域住民などが「地域住民等チェックリスト」を用いて、生活実態や交通状況をまとめます。これにより、地域住民が直面している移動の課題やニーズが明らかになります。

次に、自治体が「市区町村チェックリスト」を活用して交通手段に関する数値データを収集します。このデータを活用し、全国の事例と比較(後述)しながら、地域の移動手段の整備に向けた方向性を検討します。

マニュアルには、国土交通省が提供する「自家用有償旅客運送事例集(※)」にある80自治体の状況が整理されたマトリクスが掲載されています。この情報を活用することで、自身の自治体の状況を把握し、類似する自治体の施策を参考にすることができます。

(※)国土交通省「自家用有償旅客運送事例集」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338160.pdf

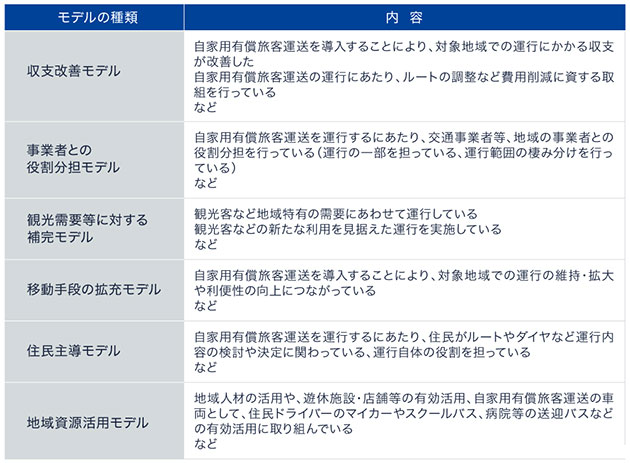

なお、自家用有償旅客運送の導入形態は、「収支改善モデル」「事業者との役割分担モデル」「観光需要に対する補完モデル」「移動手段の拡充モデル」「住民主導モデル」「地域資源活用モデル」などに分類されています。自治体は、規模だけでなく、自らのニーズに応じた方式を検討できます。

国土交通省では自家用有償旅客運送を6つのモデルに整理して事例を公開している

(※)国土交通省「自家用有償旅客運送事例集」を元に作成

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338160.pdf

加えて、マニュアルにはすでに自家用有償旅客運送を実施している地域の状況に関するデータ(「市区町村チェックリスト」の統計)も掲載されています。例えば、病院が立地する市町村の割合は調査対象の173件のうち約65%の自治体では病院が存在していない、スーパーマーケットについても、調査対象の175件のうち60.6%の自治体でゼロといった状況が把握できます。これらの統計情報と自身の「市区町村チェックリスト」の結果を比較することで、より客観的に現状分析ができます。

チェックリストや事例との比較・分析で明らかになった課題をもとに、自治体は移動手段の確保に向けた具体的な検討を行います。検討に際しては、福祉輸送の導入や利用者のニーズ把握、住民との協力などが重要な要素となります。地域の実情に応じて、既存の交通手段の活用や、新たな移動サービスの導入を検討し、持続可能な移動支援策を策定していきます。

どのような手段を導入するかの方針は、地域公共交通会議などの協議会で議論し、合意形成を行います。その後、行政手続きを経て、運行ルールの策定や安全対策を講じ、必要に応じて試験運用を実施します。試験運用の結果を踏まえて改善策を検討し、本格運用に移行することが望まれます。

自家用有償旅客運送の導入には高いハードルがあるため、自治体が検討を進めやすいように各種ガイドラインが発行されています。各自治体が独自に作成したガイドラインもありますが、国土交通省が発行する「自家用有償旅客運送ハンドブック(※)」などを活用することで、スムーズな導入が可能になります。

(※)国土交通省「自家用有償旅客運送ハンドブック」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851070.pdf

ここまで述べてきたように、自家用有償旅客運送の導入を検討する際には、まず自治体の交通状況を客観的に把握することが不可欠です。「地域交通の把握に関するマニュアル」は、そのための指針を提供するものです。

実際に自家用有償旅客運送を導入・運営していくには住民の協力と自治体の支援が不可欠です。住民と行政が連携し、実態を共有しながら持続可能な仕組みを構築することが求められます。地域の移動課題を解決するために、それぞれの役割を意識しながら取り組みを進めていきましょう。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。