【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第27回)

モビリティハブとは、鉄道やバス、シェアモビリティなど複数の交通手段をスムーズに乗り継げる拠点を指します。自家用車を使用せずに公共交通のみでの移動の利便性を高めるほかCO2排出の削減にも貢献します。さらにモビリティハブの整備は、移動の効率化のほか、人々の交流を促し、地域経済の活性化につながることも期待されています。本記事では、モビリティハブの役割や国内外の事例を紹介し、その導入メリットについて解説します。

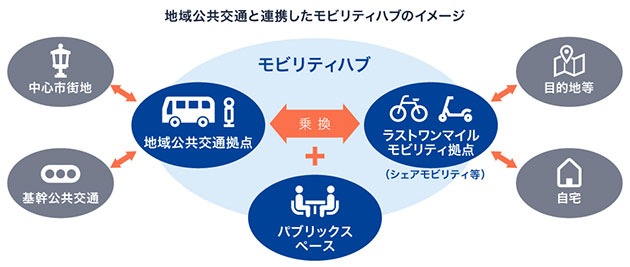

モビリティハブとは、鉄道やバス、タクシーのほか、昨今普及が広がる電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアリングモビリティサービスなど、さまざまな交通手段が集まる結節点となる拠点を指します。

さまざまな交通手段を1つの場所に集結させて交通手段のスムーズな乗り換えを実現することで、利用者に快適で効率的な移動環境を提供する役割を担います。特に近年では、電動キックボードや小型EVといったマイクロモビリティが普及したことで、目的地までの「ラストワンマイル(※)」の移動手段として、自家用車やバス以外のさまざまな選択肢があります。こうした点も、モビリティハブの重要性が高まっている背景の1つです。

(※)ラストワンマイル:ここでは最寄りの駅やバス停から、最終的な目的地までの区間を指す

(※)国土交通省「第2回まちづくりにおける駐車場政策のあり方検討会 施設デザインWG 会議資料」を元に作成

https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001718591.pdf

モビリティハブは、ただ交通手段の利便性を高めるためのものではありません。中にはカフェやワーキングスペースが設けられたり、イベント開催できる場を設けたりなど、移動の合間を快適に過ごせる工夫や人々の交流を促す仕組みが取り入れられているものもあります。地域の商業施設や行政サービスとの連携も進み、移動手段の充実だけでなく、地域経済の活性化にも寄与しています。

モビリティハブの本質は、単なる交通結節点ではなく、「人間中心の移動設計」を基盤とすることにあります。移動の利便性だけでなく、歩行者や自転車利用者が安全で快適に過ごせる環境を整備し、都市空間そのものをより魅力的なものにすることが求められています。交通の効率化と同時に、利用者がストレスなく移動できる空間を作り出すことが、モビリティハブの果たすべき重要な役割の1つです。

モビリティハブは、利用者、自治体や事業者、そして社会全体に多くのメリットをもたらします。住民や観光客にとっては、移動手段が最適化され、鉄道やバスなどの公共交通との連携が強化されることで、移動の利便性が大幅に向上します。特に、電動マイクロモビリティのシェアリングサービスが普及したことで、都市内外の移動がより自由で快適になります。

自治体や事業者にとっては、モビリティハブによって交通の利便性が高まることで、観光や商業施設の活性化が期待されます。多くの人が集まる拠点として、商業施設や飲食店の集客力が向上し、新たなビジネスの創出が期待できます。また、住民や観光客がより多様な交通手段を使いこなせるようになることで、地域経済の発展にも寄与します。

社会全体にとっても、モビリティハブは重要なメリットを提供します。自家用車への依存を減少させ、電動モビリティの利用を促進することで、CO2排出量の削減が期待されます。特に、公共交通機関やシェアリングモビリティの利便性が向上することで、自家用車の利用を減らし、都市部の交通渋滞の解消や環境負荷の軽減に寄与します。

これにより、持続可能な都市づくりが進み、脱炭素社会の実現に向けた大きな一歩となります。都市計画の改善にもつながり、都市空間の効率的な利用や、交通網の再編成が促進され、より快適で機能的な都市環境が構築されるでしょう。

ドイツのブレーメンは、2003年と非常に早い時期からモビリティハブのコンセプトを取り入れた都市であり、2020年にはその利用者は2万人を超えています。カーシェアリングを中心に、公共交通機関と自転車シェアが統合され、車の購入台数削減に貢献しているといいます。また、近距離での買い物が増えるため地域経済にも貢献しています。都市開発では、駐車場の需要がシェアカー1台に対して16台分が削減できるとしており、モビリティハブのない地域と比較すると交通渋滞の緩和にもつながっています。

参考:「Mobil.Punkt」プロジェクト

https://www.vcd.org/themen/multimodalitaet/beispiele/mobilpunkt-bremen/

鉄道駅から離れた場所に設置されたタイプのモビリティハブです。ここは大宮駅から徒歩10分と離れているエリアですが、小型EV、電動アシスト自転車、電動スクーターなどのシェアモビリティが充実しており、同駅とその周辺の移動や回遊の利便性を高めています。単なる交通結節点ではなく、キッチンカーやテントでの出店を通じて地域住民の交流の場としても活用されています。

参考:大宮ぷらっと

https://platto-amane.studio.site/

都市部における新たな移動拠点として、複数のシェアモビリティを集約した施設です。駒沢大学駅から徒歩3分の場所に位置し、電動キックボードや電動アシスト自転車、小型EV、電動スクーターなど、多様な移動手段を提供しています。これにより、利用者は移動目的に応じた最適な手段を選択でき、公共交通との連携も強化されています。設置主体のENEOSホールディングスは、カーボンニュートラルの推進を目的とし、持続可能なモビリティ環境の構築を目指しています。

参考:ENEOSホールディングス株式会社「ENEOSマルチモビリティステーションを開設します!」

https://www.hd.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20230125_01_01_0906370.pdf

アットヨコハマ、日産自動車株式会社、一般社団法人Park Line推進協議会は、横浜都心臨海部にて、2024年12月21日から2025年3月23日にかけて「グリーン・マルチモビリティハブステーション」の社会実証実験を実施しました。この実証実験では、市民や来街者にEVや電動アシスト自転車、電動キックボードなど新しい都市インフラを体験してもらい、移動をより快適にすることを目指します。なお、電動アシスト自転車には、ドコモ・バイクシェアが採用されています。

参考:株式会社アットヨコハマ「みなとみらいエリアで「グリーン・マルチモビリティハブステーション」 の社会実証実験を開始 ~横浜都心臨海部における、まちの回遊性・滞留性・快適性向上を目指し~」

https://www.at-yokohama.net/features/78

モビリティハブは、交通手段の選択肢を広げ、移動の効率化や利便性向上に貢献するだけでなく、人々の生活や社会の在り方を大きく変える可能性を秘めています。こうした取り組みにより、都市空間の活性化や地域経済の発展、さらには脱炭素社会の実現に向けた一歩が踏み出されることが期待されています。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。