【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第28回)

街の姿は人々の移動手段とともに変わってきました。かつては徒歩や馬による移動が中心で、街もその移動経路に沿ってつくられていましたが、鉄道の普及によって「駅前」が都市の中心となり、さらにその後は自動車社会の到来によって郊外に商業施設が広がりました。そして今、次世代交通の導入が進み、新たな街のあり方が模索されています。デマンド交通やMaaS、LRTなどの新しい移動手段は、都市のコンパクト化や道路空間の再配分を促し、駅を中心とした「ネットワーク型コンパクトシティ」への転換を加速させているのです。本記事では、移動の進化と街の変化の歴史を振り返りながら、次世代交通がもたらす新たな都市の姿を探ります。

古来、街の姿は人々の移動手段が移り変わるのにあわせて変化してきました。日本でも、古代から現代まで、移動に関する仕組みが整備されるたびに、新たな街が生まれ、それまでの街の役割も変わってきたのです。

奈良時代以前の7世紀には駅伝制という制度が用いられ、大化の改新(645年)を経て交通制度の整備が進み、そして701年の大宝律令の際には公的な輸送手段の拠点として「駅家(うまや)」が全国に設置されました。駅家は物資の運搬や公務の遂行に活用されるだけでなく、人々が集まる場所としても機能し、地域の発展に寄与したのです。

戦国時代から江戸時代にかけては、各地で城下町が形成されました。戦国大名や江戸幕府は城を中心に行政や商業の機能を集約し、計画的に町を発展させます。城の周辺には武士の屋敷が配置され、その外側には商人や職人の町が広がりました。防衛の観点から、城下町の道路や区画は入り組んだ構造になることが多く、現在もその名残が残る都市が少なくありません。

江戸幕府を開いた徳川家康は街道を整備し、それに伴い本格的な伝馬制度を確立しました。伝馬制度は宿場ごとに人馬を配置し、幕府の公用や民間の輸送を支える仕組みです。東海道などの街道では旅人や商人の休憩・宿泊の場として宿場町が発展、やがて物流の拠点としても機能するようになりました。また、宿場町を中心に商業や文化が集まることで、各地に特色ある町並みが生まれました。

1872年、日本初の鉄道が新橋・横浜間で開業しました。以降、明治時代から昭和にかけては鉄道の普及が進み、街の構造も大きく変わります。かつての宿場町のように、駅の周辺に商業施設や住宅地が集まり、「駅前」という概念が誕生しました。その一例が渋谷です。鉄道網が整備され、さまざまな路線が行き交う交通の要所となったことで、渋谷は急速に発展しました。こうした駅を中心とした街づくりが全国に広がり、鉄道沿線が人々の暮らしの中心になっていったのです。

1960年代以降は自動車が一般にも普及し、駅前の商店街に代わってロードサイドに大型商業施設が立ち並ぶようになりました。そして、自動車を前提とした街づくりが進み、郊外に住宅地が広がって、生活圏が大きく変化したのです。一方で、駅前に形成されていた旧来の中心商店街は衰退し、都市の商業構造が変わる要因となりました。

いくつかの地方都市では、運転手や利用者不足によるバスや鉄道路線の廃止など、公共交通機関の見直しが行われています。その代わりに導入が進んでいるのが、LRT(次世代型路面電車)です。鉄道ほどの大規模なインフラ投資を必要とせず、従来のバスよりも輸送力と定時性に優れています。また、国外では自動運転技術が採用されている例があります。

LRTは電力で運行するため、内燃機関を用いるバスや自家用車と比べてCO2排出量が少なく、脱炭素社会の実現にも貢献します。LRTは地方の中核都市で導入が進んでおり、人の流れを変えながら、LRTを基軸とした持続可能な街づくりが進行中です。

都市部や中核都市では次世代交通を活用した街の再構築が進む一方、地方都市では人口減少や高齢化を受けてバスや鉄道の利用者が減り、移動手段そのものを維持することが難しくなりつつあります。その解決策として注目されているのがデマンド交通です。あらかじめ決められたルートを走る従来のバスとは異なり、デマンド交通では利用者の予約に応じて最適なルートを設定し効率的に運行します。交通需要が減少した地域でも柔軟な移動手段を確保できるため、高齢者や免許返納後の移動手段としても機能します。

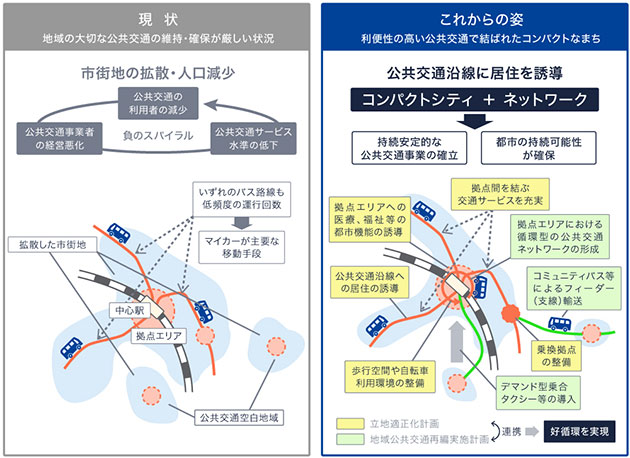

このような次世代交通が登場した背景には、さまざまな街の多様な魅力を集約(コンパクト化)し、それを多様な交通手段で連携(ネットワーク化)した「ネットワーク型コンパクトシティ」があります。従来は移動手段にあわせて発展してきた街が、次世代交通によって駅前や市街地だけに集中するのでなく、異なる拠点が連携し合うネットワーク型の社会へと進化を遂げようとしているのです。

※国土交通省「コンパクト+ネットワークの取組みの状況について」を元に作成

https://www.mlit.go.jp/common/001092314.pdf

次世代交通はすでに各地で導入が進んでおり、街の姿も変わりつつあります。ここからは、具体的な事例を紹介します。

宇都宮ではJR宇都宮駅と芳賀町の工業団地をLRTで結び、市街地・郊外の住宅街・商業施設・工業地域を効率的につなぐことで、ネットワーク型コンパクトシティを形成しようとしています。これによりバスやデマンド交通との連携が強化され、公共交通を基盤とした移動がしやすくなりました。また、交通渋滞の緩和や、駅周辺の「ウォカブル(歩きたくなる)」な都市空間の整備が進み、人と交通が共存する街づくりが進んでいます。宇都宮LRTの導入は、単なる移動手段の改善にとどまらず、持続可能な都市づくりを実現する鍵となるでしょう。

参考:ライトライン公式ポータルサイト

https://u-movenext.net/about/

人口減少や高齢化が進み公共交通の維持が難しくなっている課題への対応策として、地方では市町村やNPO法人などが自家用車を活用し、タクシーの代わりに有償で旅客運送を行う自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)が注目されています。例えば北海道占冠村(※1)では、民間バスの撤退を受けて自治体が自家用有償旅客運送を導入し、通学や通院、買い物などの日常的な移動手段を確保しています。また滋賀県甲賀市(※2)では、運転手が不足し路線バスの維持が困難になったことを受け、「甲賀流公共ライドシェア」の実証運行を行いました。

(※1)国土交通省「自家用有償旅客運送事例」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338161.pdf

(※2)滋賀県「「甲賀流公共ライドシェア(甲賀市自家用有償旅客運送)」30日間の実証運行スタート!~持続可能な地域交通ネットワークに向けた取組in甲賀市~」

https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/342010.html

かつて鉄道の普及が「駅前」という都市の中心を生み出し、自動車の普及が郊外の発展を促したように、人の移動は街の形を変えてきました。そして今、人口減少や高齢化、デジタル技術の進化を背景に、次世代交通が新たな街の姿を生み出そうとしています。

次世代交通より、さまざまな地域の魅力にアクセスしやすくなったり、人や産業の流れが生まれたりして、街の活性化にもつながっていくでしょう。次世代交通がもたらす変化は、地域の枠を越えて広がり、社会全体の発展を支える原動力となることが期待されます。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。