【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第33回)

公共交通空白地域とは、鉄道や路線バスが十分でない、または全く存在しないなど住民の移動手段が限られている地域を指します。特に、人口減少や高齢化が進む地方では、交通インフラの縮小が顕著であり、こうした地域の増加は深刻な社会問題となっています。近年ではマイカーの普及や人口流出により、採算が合わない路線の廃止が相次ぎ、公共交通の利便性低下が加速しています。

このような地域では、移動手段の制限が住民の生活に大きな影響を与えます。買い物や通院、行政手続きなどの日常的な活動が困難になり、特に車を運転できない高齢者や障害者にとっては深刻な問題となります。また、公共交通がないことは地域の魅力を損なう要因となり、若年層の定住意欲を低下させる一因にもなっています。その結果、さらなる人口減少が進み、地域経済の停滞を招く可能性があります。

さらに、交通インフラの縮小は地域社会の結びつきにも影響を及ぼします。移動の不便さが住民の交流を減少させ、地域コミュニティの活力を奪う要因となることが懸念されています。このような状況を改善するためには、地域の実情に応じた交通施策が求められます。

もっとも、こうした問題は近年始まったものではなく、地域によっては鉄道や路線バスの廃止は数十年前から徐々に進行してきました。しかし、少子高齢化による労働人口減少がより加速した昨今では、バス・タクシー事業者の人手不足も深刻化しています。昨今では、人口の多い首都圏ですら運転者不足によるバスの減便が報道されている現状があります。

もはや既存の公共交通機関だけでは十分な移動手段を確保することが難しくなっています。かろうじて路線バスが残っている地域でも、自治体が路線バスの運行費用を負担して財政を圧迫しています。持続的に運営可能な公共交通の実現は地方の自治体にとっての共通課題です。

こうした地域公共交通の課題を解消する1つの手段として、「自家用有償旅客運送」の制度(※)が存在します。日本では人を輸送する有償サービスを行うために旅客自動車運送事業の許可を得なければなりませんが、自家用有償旅客運送制度では、その例外として市町村やNPO法人などが国の許可を得て、自家用車(白ナンバー)を使用して住民の移動を可能とする制度です。

(※)国土交通省「自家用有償旅客運送 (公共ライドシェア) ハンドブック」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851070.pdf

自家用有償旅客運送には、地域の交通事情や利用者の事情に応じた2種類の方式があります。1つは「交通空白地有償運送」で、バスやタクシーの運行が難しい地域において、市町村やNPO法人が自家用車を使用して住民の移動を支援するものです。もう1つは「福祉有償運送」で、既存の公共交通機関があるものの、単独では利用が困難な身体障害者や高齢者などの移動を支援するために提供される方式です。

同制度は、過疎地域における交通手段の確保や、高齢者・障害者向けの福祉輸送の必要性が高まる中、2006年に道路運送法に基づいて創設されました。公共交通による輸送サービスの提供が難しい場合に限って例外的に認められるという位置づけであることから、同制度は旅客から収容する対価にも制限が設けられています。その他にも、さまざまな要件が規定されているため、確かに導入には一定のハードルが存在しますが、法改正を重ねて徐々に自治体が利用しやすいものになっています。

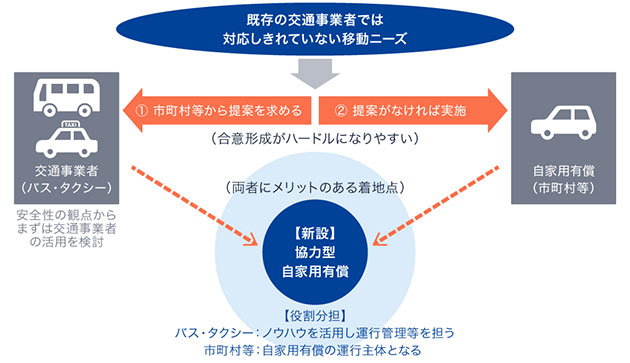

法改正の1つが2020年に導入された「事業者協力型 自家用有償旅客運送」です。この背景として、自家用有償旅客運送の制度を活用した場合でも自治体やNPOなどが住民の輸送サービスを行うにあたっては運営のノウハウ不足やドライバー不足という課題に直面することがありました。

そこでこの新制度は、自治体やNPOなどを運行主体としながらも、運行管理など一部の業務をバスやタクシー事業者に委託することで、自治体単独ではできない安全性の確保および持続可能な運営を実現できるようになります。

事業者協力型 自家用有償旅客運送では、交通事業者と自治体が協力して旅客輸送を行う

(※)国土交通省「自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)ハンドブック」)を元に作成

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851070.pdf

現在、自家用有償旅客運送は全国各地で導入が進んでおり、地域の実情に応じた運用が行われています。国土交通省によると、2023年3月時点で交通空白地有償運送を担う団体が698、運行車両は4428台、福祉有償運送を担う団体は2428、運行車両は14,044台に達し、住民の移動手段として重要な役割を果たしています(※)。

(※)国土交通省「交通政策審議会陸上交通分科会 自動車部会(第7回)説明資料」

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001760808.pdf

同制度は自治体住民のための制度であることから、対象とする乗客はもともと地元住民に限られていましたが、観光客の輸送を認める「自家用有償観光旅客等運送」という方式も誕生しています。これは国家戦略特区法に基づいて認められたもので、移動手段の少ない地方への観光促進による地域創生に貢献します。

地方の交通問題は国としても大きな課題の1つとして捉えており、2023年12月20日に開催された第3回デジタル行財政改革会議(※)では、自家用有償旅客運送の制度のさらなる改善策が検討されました。そこでは、同制度が対象とする交通空白地の定義の拡大や、運賃を需要に応じて動的に変動させるダイナミックプライシングの導入などの必要性が提示されました。ほか、観光地での宿泊施設の持つ車両の共同活用を促進することなども課題として示されています。

(※)内閣官房「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/chukan_honbun.pdf

さらに、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置づける法律制度についての議論も開始するとしています。現時点でもすでに自家用有償旅客運送は、いわば「自治体が実施するライドシェア」とも言えますが、同制度に縛られず、より柔軟な旅客輸送を実現しようという意図が表れています。

もっとも、必要なのは自家用有償旅客運送の制度面の変更だけではありません。自治体は人材不足の問題を対処するため、また財源を圧迫しないように、より効率的で合理的な運営の方法を採用する必要があるでしょう。このような状況を改善するためにデジタル技術の活用も期待されています。例えば近年ではAIを活用して最適なルートを自動算出するデマンド型乗合タクシーの実証実験も進んでいます。

地方交通の問題は複雑であり自治体それぞれに異なる事情が存在します。解決にあたっては、政府による法制度の改善や、民間企業と自治体、住民との連携、また最新デジタル技術の活用といったさまざまな要素が絡んでいます。特に既存の交通事業者が存在する場合は、人材やノウハウ、設備などの面でうまく連携していくことも有効です。

こうしたさまざまなステークホルダーとの地道な調整が、持続可能な地域交通インフラの実現へのカギと言えるかもしれません。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。