【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

まちづくりのヒント(第29回)

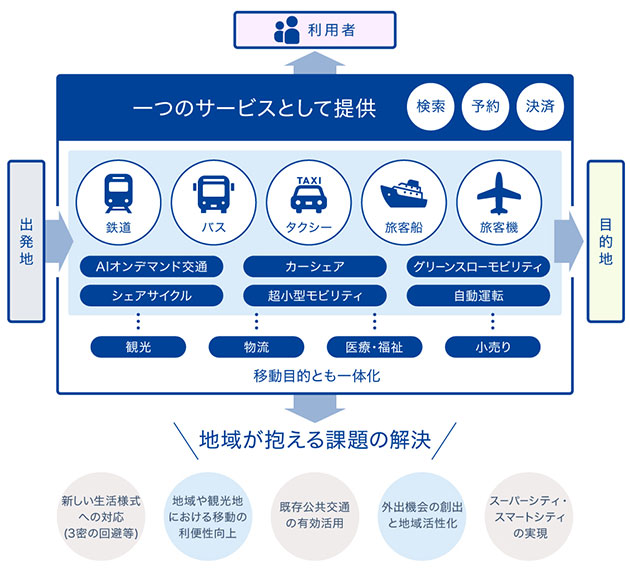

近年、交通分野では「MaaS(Mobility as a Service)」が注目を集めています。これは、IoTやAIなどの先端技術を活用して複数の交通手段を統合し、検索・予約・決済を一元化するサービスのことです。これにより、スマートフォンさえあれば出発地から目的地までの最適な移動手段を簡単に選択・利用できるようになります。

本来なら鉄道やバス、タクシー、シェアサイクルなどの交通手段は、それぞれ別々に予約や支払いを行わなくてはいけません。しかしMaaSを導入することで、これらを単一のプラットフォーム上で統合し、シームレスな移動体験を提供できるようになります。例えばフィンランドのヘルシンキで導入されたMaaSアプリでは、公共交通機関やタクシー、レンタカー、シェアサイクルなどを組み合わせた移動が月額制で利用可能であるため、マイカーの使用頻度が減少したとの報告があります。

MaaSは以下のような地域の交通課題を解決へ導けると期待されています。

公共交通機関やシェアリングサービスの利用が進むことで、マイカーの利用が減少し、都市部の交通渋滞が緩和されます。

地方では人口減少や高齢化が進み、公共交通の維持が難しくなっています。そこでMaaSを活用して、AIオンデマンド交通など柔軟な移動サービスを提供することにより、住民の移動手段を確保できるようになるのです。

観光地においては、交通手段と観光施設の情報を一元化したMaaSアプリを提供することで、観光客は移動と観光をスムーズに計画・実行できるようになり、地域経済の活性化につながります。

このように、MaaSは地域の交通を革新し、住民や観光客にとって利便性の高い移動環境を提供するだけでなく、環境負荷を低減させたり地域経済を活性化したりなど、多面的な効果が期待されます。

MaaSは、単独での導入だけでなく、スマートシティの取り組みと連携することで、地域社会に多大なメリットをもたらします。スマートシティとは、ITを活用して都市機能を最適化し、住民の生活の質を向上させた都市のことです。通信インフラの進化やスマートフォンの普及を背景にしつつ、センサー技術やデータの分析・活用など、さまざまな技術が統合されることで、より高度な移動サービスの提供が可能になります。以下は、MaaSとスマートシティが一体化することで期待できる効果の一例です。

MaaSプラットフォームを通じて人々の移動データを収集し分析することで、公共交通機関の運行スケジュールやルートの最適化できます。さらに、これらのデータを商業施設と共有して、利用者の動線に合わせてプロモーションやサービスの提供も実現可能です。例えば、特定の時間帯に多くの人が通過するエリアで割引キャンペーンを実施したり、移動中に近隣の店舗情報を提供したり、地域経済の活性化につながる施策を行えるようになります。

スマートシティの一環として開発された地域特化型アプリをMaaSと連携させることで、観光客は移動手段の手配だけでなく、観光スポットの情報収集やチケット購入、飲食店の予約などを1つのプラットフォームで行えるようになります。観光客の利便性が向上するため、滞在時間や消費額の増加を狙えるでしょう。

例えば小田原市では、総務省による「地域課題の解決のためのスマートシティ推進事業」の一環として、小田急電鉄と連携しつつMaaSサービスを導入しました。鉄道・バス・タクシー・シェアサイクルを統合したため、アプリやWeb上で経路検索、予約、決済が可能です。また、観光施設の電子チケット購入や電動アシスト付き自転車のシェアリングとも連携し、観光客の移動利便性を向上させています。

(※)小田原市のスマートシティ推進の一環として、MaaSのサービスが始まりました!

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/municipality/digital/shisaku/p35774.html

IoTセンサーやカメラを活用して、公共交通機関や主要施設の混雑状況をリアルタイムで収集し、MaaSアプリを通じて利用者に提供することで、混雑を避けて快適に移動できるようになります。また、過去のデータを基に混雑予測を行い、利用者に最適な移動時間やルートを提案するサービスも提供可能です。ピーク時の混雑が緩和されるので、利用者のストレスも軽減するでしょう。

このように、MaaSとスマートシティの融合は、データ活用による移動の最適化、地域経済の活性化、住民や観光客の利便性向上など、多岐にわたる効果をもたらします。地域全体のスマート化を推進することで、持続可能で魅力的な街づくりが実現できるのです。

会津若松市では都市OS(データ連携基盤)を活用し、交通・観光・決済サービスを統合するスマートシティの取り組みを進めています。具体的には、MaaSの一環として、観光地向けに鉄道とバスを統合したデジタルチケットを発行し、市内では周遊バスとタクシー割引を組み合わせたサービスを実証しました。さらに、高校生の通学支援や買い物代行サービス、AIオンデマンド交通など、市民生活を包括するMaaSの可能性を探っています。また、地域通貨「会津コイン」との連携により、地域経済の活性化も促進。都市OSを活用したデータ連携を通して、観光客や住民の移動の利便性向上を目指しています。

(※)会津SamuraiMaaSプロジェクト協議会「会津Samurai MaaSの取組」

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000179924.pdf

2022年4月に「スーパーシティ型国家戦略特別区域」へ指定されたつくば市では、AIやビッグデータを活用した生活課題の解決やデータ利活用を推進しています。その中の取り組みの1つが「つくば医療MaaS」です。これは、つくば市内の医療機関6施設への往来に利用可能な乗り合い型のオンデマンドタクシーを運行させる施策です。同市は中央市街地と周辺地域で人口の二極化が進んでおり、自家用車での移動が活発です。そのため、公共交通機関が乏しい周辺地域に住み、自身や家族が運転できない高齢者は外出のハードルが高くなる傾向がありました。

これを受けて導入されたつくば医療MaaSでは、単にオンデマンドタクシーを走行させるだけでなく、病院での受付時間短縮のために顔認証技術も活用されています。タクシー乗車の際に顔認証を行い、認証されたら医療機関側へ患者情報が送信されるため、病院到着後の受付での手続きを省略可能です。

(※)スマート・コミュニティ・モビリティ実証実験「つくば医療MaaS」(つくばスマートシティ協議会)

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/content/001600526.pdf

関西の主要鉄道7社(JR西日本、Osaka Metro、近鉄、京阪、南海、阪急、阪神)が連携し、「KANSAI MaaS」を構築しました。このアプリにより乗換経路検索や電子チケット、観光情報の提供をワンストップで実現し、関西圏の交通利便性を向上させています。また、駅構内図や列車位置情報を統合し、公共交通の利用促進と地域活性化を推進。自家用車に頼らない移動環境の整備や、スマートシティとの連携強化も期待されています。

(※)関西観光本部「関西を旅するならKANSAI MaaSアプリ-国内初の鉄道事業者連携による広域型MaaSアプリが始動-」

https://kansai.or.jp/wordpress/information/202310_kansai_maas_app/

広島市ではNTTドコモや広島電鉄など6事業者が協議会を結成し、路面電車とバスを1枚のデジタルフリーパスで利用できる仕組みを実証。加えて、交通空白地域向けにAIを活用したオンデマンド交通「SMART MOVER」を運行し、公共交通の利便性向上を図りました。それだけにとどまらず、観光施設のデジタルチケット販売やレンタカー予約時の料金割引も行い、広島平和記念資料館や宮島以外の観光地へも観光客を誘致する取り組みが行われました。

(※)広島市『「広島市地域公共交通計画」の策定について』

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/1029/273290.html

ここまで触れてきたように、MaaSとスマートシティの融合は、交通の利便性向上にとどまらず、地域経済の活性化や生活の質の向上にもつながると期待されています。実際に都市部では交通事業者間の連携やデータ統合による効率化、地方ではオンデマンド交通や自動運転の導入など、地域の特性に応じたMaaSの実装が日本各地で進行中です。MaaSの役割は単なる移動手段の提供から、都市機能の一部としての発展へと広がっているといえます。

今後の課題として、デジタルデバイド対策、持続可能な事業モデルの構築、データプライバシーの管理が挙げられますが、官民連携を強化することで、MaaSとスマートシティの融合はさらに加速していくでしょう。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり

NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。

地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。