ネットワーク、ゼロトラストセキュリティの環境構築から運用サポートまでハイブリッドワークに必要となる全機能を提供します

BizDrive ゼロトラストセキュリティ

いま企業に求められる情報セキュリティ対策(第38回)

ビジネスでは日々大量の迷惑メールが届きますが、その中にはユーザーを騙し、お金を盗み取ろうとする悪意のあるファイルやURLを含んだメールも存在します。こうした不審なメールを不用意にクリックすると、悪意のあるサイトに遷移し、ログイン名やパスワードなどの認証情報が盗まれるページへ誘導される恐れがあります。

特定の組織や個人を狙った標的型攻撃やビジネスメール詐欺では、こうした不審なメールを用いた攻撃がしばしば用いられます。誤ってクリックしないためには、「メール訓練」が有効です。

業務で利用するメールアドレスには、日々大量の迷惑メールが届きます。その中にはユーザーを偽のサイトに誘導し、IDやパスワードを盗み取ろうとする「フィッシングメール」も数多く含まれています。

欧州のセキュリティ企業Hornetsecurityグループが2024年12月に発表したレポートによると、2023年11月から2024年10月の期間に企業が受信した約205億件のメールのうち36.9%が迷惑メールであり、かつその2.3%(約4億2780万通)に、悪意のあるコンテンツが含まれていたといいます。

攻撃の手法としては、マルウェアやウイルスなど、悪意のある添付ファイルを用いた攻撃は減少傾向にある一方、ソーシャル・エンジニアリング(人間の心理的な隙を狙った攻撃)や、悪意のあるリンクを用いてユーザーを騙すフィッシング攻撃が増加したといいます。

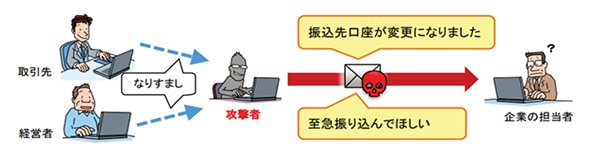

ソーシャル・エンジニアリングを悪用したメール攻撃のひとつに「ビジネスメール詐欺(BEC)」というものもあります。これは標的となる企業に対し、取引先や自社の経営者などビジネスパートナーを装ったメールを送りつけ、偽の口座に送金させるなどで金銭を騙し取るサイバー攻撃のことです。件名に「振込先の変更」「支払い方法の変更」など、いかにもビジネスシーンでありがちな表現が用いられることが多く、ついついメールを開封しがちな点が特徴です。

ビジネスメール詐欺はよくある迷惑メールのように不特定多数の企業にばらまくのでなく、ターゲットを特定の組織や個人に絞って行うため、標的型攻撃の一種としても捉えられます。IPA(情報処理推進機構)のサイトでは、実際に発生したビジネスメール詐欺のさまざまな被害例が公開されており、実際に偽の口座に金銭を振り込んでしまったケースも発生しています。

ビジネスメール詐欺の代表的な手口。取引先担当者や経営者になりしまして、偽のメールを送りつけて詐欺を行う(IPA資料「その送金依頼、ニセモノかもしれません」より引用)

こうした不審なメールの手口に引っかからないためには、どうすれば良いのでしょうか? その対処方法の1つが、「メール訓練」です。

一般社団法人日本シーサート協議会では2022年8月、従業員の不審なメールに対する対応力の向上を目的とした資料「メール訓練の手引書」を公開しています。同協議会ではこの資料を活用しながらメール訓練を行うことで、標的型攻撃に対する防御はもちろん、セキュリティ担当者の工数削減にも寄与するとしています。

同資料によると、メール訓練には大きく分けて2種類があるといいます。1つが「攻撃メールを見抜く能力の向上訓練(判別訓練)」です。具体的には、攻撃メールに掲載されているURLをクリックしないこと、攻撃メールに添付されているファイルを開封しないための訓練です。

もう1つが「攻撃メールへの対応練習(通報訓練)」です。これは従業員が不審なURLをクリックしたり、添付ファイルを開いてしまった際、慌てずに社内の当該部署に報告する訓練を指します。

これらの訓練を実施する場合は、目標となる数値を設定します。たとえば判断訓練であれば「怪しいリンクのクリック率(開封率)は10%以下」、通報訓練であれば、「通報率はクリックしてしまったユーザーのうち90%以上」といった形です。メール訓練を定期的に実施し、数値を改善していくことで、従業員の攻撃メールに対するリテラシーが向上していくことが期待できます。

こうしたメール訓練は、さまざまなITベンダーがサービスとして提供しており、現在多くの企業や団体が利用しています。

たとえば東京商工会議所では、2019年度からメール訓練を毎年実施。2023年度は65社526名が参加し、開封率は7.8%(41名)と、前年度から4.4ポイント低下したといいます。開封者に対してはフォローアップとして、フィッシング対策(標的型攻撃メールを見分けるポイント等)を学ぶ教育コンテンツを配信しているといいます。(東京商工会議所「『標的型攻撃』メール訓練 実施結果」より)

官公庁でも実施されています。2021年に総務省から発表された資料によれば、24府省庁のうち21が標的型攻撃メールの模擬訓練を実施しており、年1回必ず実施している官公庁も存在するといいます。

この官公庁の例では、職員に対しメール訓練結果のフィードバックを行っています。たとえば3回連続して訓練メールを開封した職員に対しては、部局情報セキュリティ責任者を通じて注意喚起を個別に実施し、開封時の心理などを聞く調査なども実施しています。

メールは業務で日常的に使うもののため、悪意のあるメールの存在に気付かず、ついつい開封したり、リンクをクリックしてしまいがちです。しかし、その日常のルーティーンに忍び込んでくるのが、ビジネスメール詐欺の怖いところです。

詐欺が疑われる怪しいメールを見抜けるか、たとえ開封し、リンクをクリックしたとしても、そのことが社内のセキュリティ担当者に報告できるかが、これからのビジネスパーソンの必須スキルになるかもしれません。そのスキルを育むためにも、メール訓練の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ネットワーク、ゼロトラストセキュリティの環境構築から運用サポートまでハイブリッドワークに必要となる全機能を提供します

BizDrive ゼロトラストセキュリティ

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。