各種セミナー情報や、イベント開催のご案内、出展レポートなどをご紹介します。

いま企業に求められる情報セキュリティ対策(第15回)

過去15年で最悪の被害件数「特殊詐欺」の防ぎ方

- 公開日

- 2026-01-28

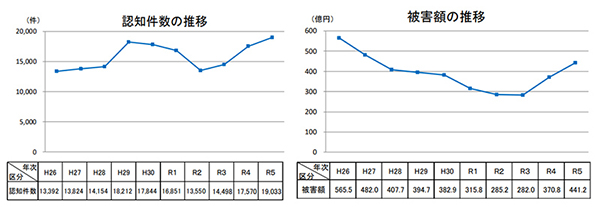

2023年の特殊詐欺件数は、過去15年で「最悪」

「特殊詐欺」をご存知でしょうか。これは、電話など非対面のやり取りで被害者を信頼させ、指定口座に金銭を振り込ませるなど、不特定多数の者から現金や金品を騙し取る犯罪全般を指す言葉です。代表的なものとしては、親族を名乗って現金を脅し取る「オレオレ詐欺」も特殊詐欺に含まれます。

日本では現在、この特殊詐欺が増加しています。警察庁が発表した資料によると、2023年の特殊詐欺の認知件数は、過去15年で最悪となる19,033件で、前年と比べて1,463件増加しています(8.3%増)。被害額は441.2億円で、こちらも前年比で70.4億円も増えています(19.0%増)。

特殊詐欺の認知件数・被害額の年別推移

警察庁「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」より引用

被害が最も多かった都道府県は東京都(2,920件)で、以下、大阪府(2,649件)、神奈川県(2,024件)、愛知県(1,357件)、埼玉県(1,338件)と、上位は大都市圏に集中しています。

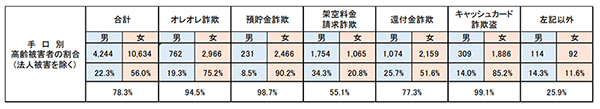

被害者の多くは65歳以上の高齢者で占められており、特殊詐欺全体で78.3%を占めます。このうち男女別では男性が22.3%、女性が56.0%と、特に女性が被害者になるケースが多い傾向にあります。

特殊詐欺の手段として最初に用いられるツールとしては「電話」が77.4%と圧倒的に高く、「ネット上のポップアップ表示」(12.2%)、「SMSを含むメール」(9.2%)、「はがき・封書」(1.2%)は少数派となっています。

女性も男性も釣られる。特殊詐欺の手口とは

特殊詐欺の怖いところは、オレオレ詐欺だけでなく、それ以外にも多種多様な手口が存在する点にあります。

たとえば「預貯金詐欺」では、犯罪者は地方自治体や銀行の職員を騙り、「医療費の払い戻しがある。受け取るためにはキャッシュカードが必要」と、被害者にキャッシュカードの確認や取替が必要ということをあらかじめ信じ込ませます。そのうえで、別の犯罪者が「キャッシュカードを取りに行く。手続きのために暗証番号を教えてほしい」と、預金を引き出すための情報を要求してきます。

もちろん、本物の自治体職員や銀行職員がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞くことはありません。しかし、犯罪者はさも本当であるようなストーリーを用意したうえで被害者にアプローチするため、騙されてしまうケースが相次いでいます。

2023年における預貯金詐欺の認知件数は2,734件で、高齢者に限定した場合、被害者の90%以上が女性というデータが残っています。

その一方で、男性のほうが被害に遭っている特殊詐欺も存在します。それが「架空料金請求詐欺」です。

架空料金請求詐欺は、インターネットサイト事業者を名乗る犯人から「インターネットの有料コンテンツ利用料が未納です」といった内容のメールが、SMSやメールで送られるものです。場合によっては、法務省や裁判所などの名称で、自宅にはがきが送付されることもあります。

もちろん被害者側に支払いの義務はありませんが、SMSやはがきに記載された電話番号に電話をかけると、「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」と、支払いを促されることで、ついつい支払ってしまうケースがあるようです。現金で支払う以外にも、コンビニエンスストアで売られている電子マネーの番号を伝えるよう要求されることもあります。

2023年における架空料金請求詐欺の認知件数は5,136件、被害額は約138億円で、オレオレ詐欺の約130億円を越えています。高齢者に限定した場合の被害者の男女比は「34.3%:20.8%」(男性:女性)と、男性が多数派となっています。

男女別・詐欺被害別の高齢被害者の内訳

警察庁「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値版)」より引用

AIで特殊詐欺を見抜くサービスも登場

警察庁では、こうした特殊詐欺の被害を減らすために、「特殊詐欺対策ページ」を開設しています。サイト上では、実際の犯行で使用された音声データやメールの文面も公開されており、さまざまな特殊詐欺の手口を知ることができます。

通信会社も、特殊詐欺を防ぐための対策を進めています。NTT東日本では、通話内容を自動で録音し、その内容をAIがリアルタイムで解析、特殊詐欺の疑いがある場合には、指定した電話番号およびメールアドレスに注意喚起を通知する「特殊詐欺対策サービス」を、2023年よりスタートしています。

企業によっては、犯罪者側が特殊詐欺の信憑性を高めるため、勝手に社名が“拝借”されるケースもあります。迷惑な話ではありますが、そのような事態が発覚した際は、「偽のメールにご注意ください」といった内容の警告を自社サイトに掲示し、被害を食い止めるために、顧客に対して積極的に注意を呼びかけるべきでしょう。

2024年4月からは、各都道府県の警察が連携して特殊詐欺の捜査に当たる「特殊詐欺連合捜査班(通称、TAIT)」という組織も誕生します。2023年は過去に例を見ないほど特殊詐欺が発生してしまいましたが、警察や企業が協力して対策に取り組むことで、2024年はその数を抑えることができるかもしれません。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。