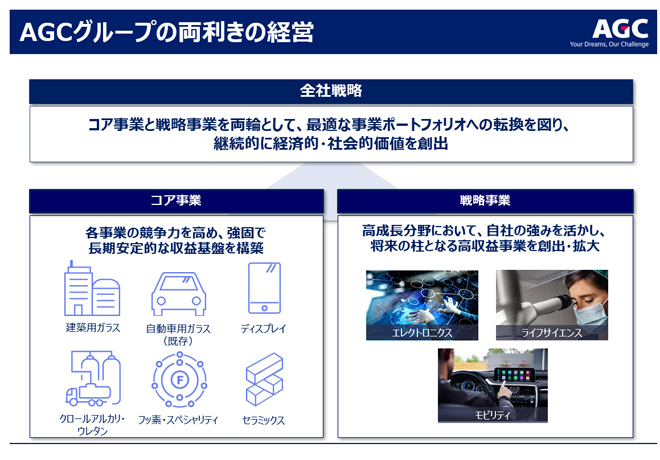

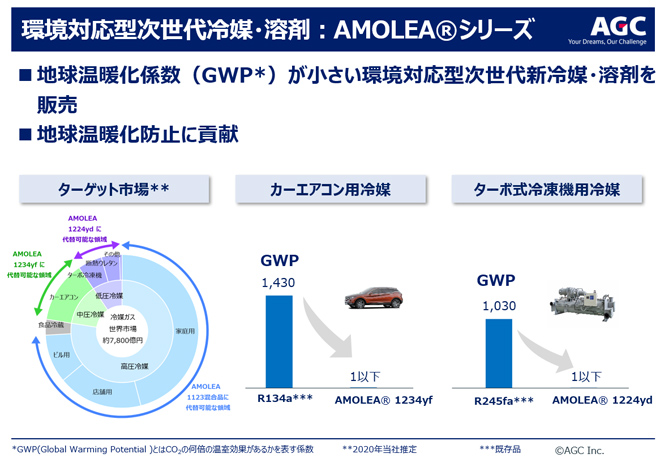

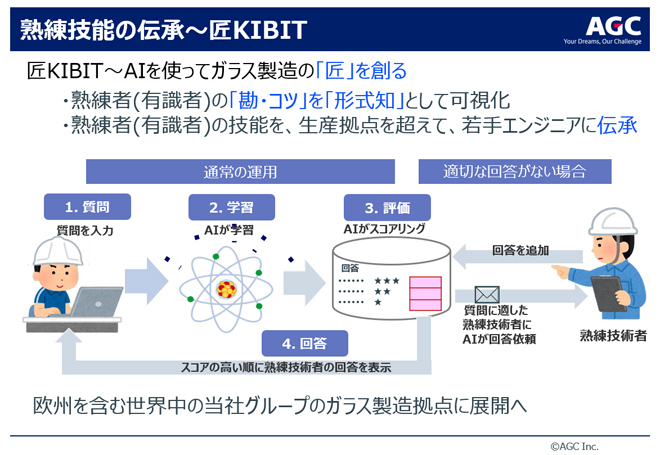

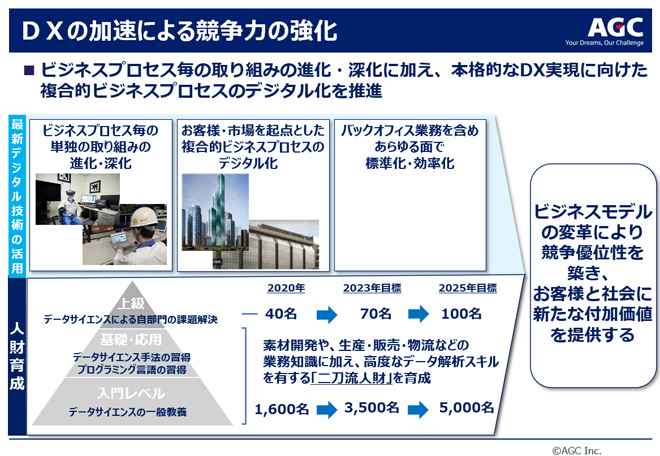

カーボンニュートラルなど持続的社会の実現、既存事業の深掘り、新規事業を収益の太い柱にしていく──。多くの会社が取り組むべき課題だ。AGCは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進め、データサイエンスを重視し、製造現場の知識との相乗効果を図る「二刀流人財」を育成する。AI(人工知能)を使い、環境負荷の低い冷媒・溶剤を開発。またオフィスビルや自動車、スマートフォンなどあらゆる場所に存在するガラスを基盤に、最先端技術を組み込むことに積極的だ。技術で社会をいかに変えていくのか。取締役兼 常務執行役員の倉田英之CTO(最高技術責任者)に聞いた。

AGC

取締役 兼 常務執行役員 CTO 技術本部長

倉田 英之氏

オフィス街に立ってみると、たしかにガラスは一等地なのかもしれない。すぐ横には自動車の窓ガラスがあるし、見上げればオフィスビルの全面ガラス、そして手元にはスマートフォンのディスプレイだ。気がつけば、私たちはガラスに囲まれながら生活している。

ローイーというガラス、ご存知ですか?

日経BP 総合研究所 主席研究員

杉山 俊幸

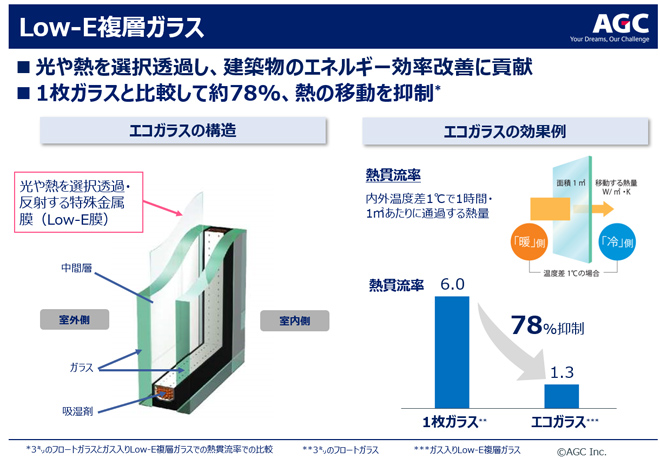

日本で最初に板ガラスの工業生産に成功したAGC(当時は旭硝子)にとって、多くのビジネスチャンスがそこに潜んでいる。Low-E(ローイー)と呼ばれるガラスがある。Low Emissivityの略で、このガラスの内側と外側で、熱の出入りが少ない特長がある。断熱、遮熱に効果的でエコガラスとも言われる。

Low-E(ローイー)複層ガラスは1枚ガラスと比較して約78%の熱移動を抑制する

高速通信規格の5Gに対応した「窓を基地局化するガラスアンテナ」

優れた点が多いLow-E複層ガラスだが、一方で電波を通しづらい。課題解決のため自動車用ガラスなどで培った技術が応用できないか、考えてみる。「幅広い領域の技術があるのがAGCの強み。そうした相乗効果を図っていくのです」。取締役兼常務執行役員の倉田英之CTO(最高技術責任者)はそう語る。

NTTドコモなどと共同でAGCは、高速通信規格の5Gに対応したガラス一体型のアンテナを開発している。これら技術なども活用しながら、オフィスビル向けなど、環境配慮と使い勝手の良さやデザイン性を兼ね備えた、素材とソリューションを同時に提供できる開発につなげていく。

ありたい姿に向けてDX

連載記事一覧

- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)

- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)

- 第3回 DXで独自の在庫哲学―トラスコ中山社長がこだわるワケ 2021.10.15 (Fri)

- 第4回 カインズが"デジタル"ホームセンター、新しい顧客体験を提供 2021.10.25 (Mon)

- 第5回 タイヤも売る会社へ─DXでサステナビリティ実現へ 2021.10.25 (Mon)

- 第6回 AIなどデジタルで持続社会─AGC、「二刀流人財」の生かし方 2021.11.05 (Fri)

- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)

- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)

- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)

- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)