北海道発祥の小売り企業が、売上高1兆円の大台に迫っている。その1社、ツルハホールディングスは積極的な新規出店と合併・買収(M&A)を企業成長の源泉として、競争激化のドラッグストア業界で1位に肉薄する勢いだ。2020年6月に社長となった鶴羽順氏にとって、2021年5月期決算は初めての"通信簿"。連結売上高は9193億円で前期比9.3%増、連結営業利益は483億円で同7.5%増との結果だった。店舗のDX(デジタルトランスフォーメーション)にも積極的な鶴羽氏によれば、「デジタル化の目的は個人商店に戻ること」と言う。どういう意味か。初めての動画インタビューで、その真意を語った。

ツルハホールディングス

代表取締役社長

鶴羽 順 氏

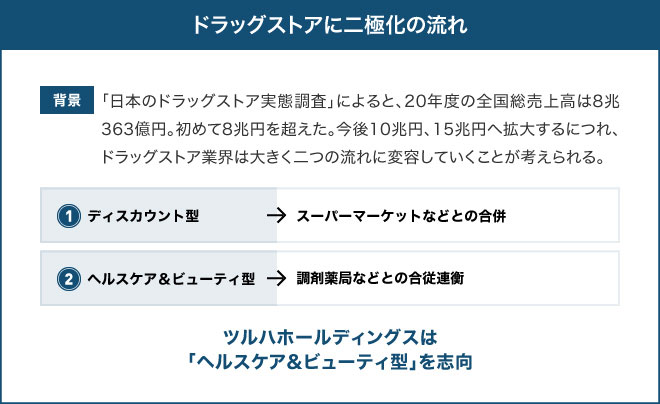

北海道を発祥として、全国規模で事業展開する小売り企業が元気だ。ニトリホールディングスは、ホームセンタ-の島忠の買収に成功し、来年2月期に連結売上高8736億円を見込む。一歩先ゆくツルハホールディングスは今年5月期に連結売上高で9193億円と、1兆円に"王手"をかけた。

売上高1兆円、目標を1年前倒しで

売上高1兆円、全国の店舗数3000店──。それを2024年5月期に達成すると表明してきたツルハホールディングス。社長になった鶴羽順社長に、それは可能かと問えば、「店舗数は少し足りないかもしれませんが、売上高の方は1年前倒しでの実現が可能かもしれません」と答えた。確かに、足元の業績は好調だ。

そうした勢いを支えるのは、積極的な合併・買収(M&A)である。現在主要な事業会社は7社で、うち6社が買収によってグループ入りしている。07年に千葉県のくすりの福太郎を子会社化し、続いて09年には島根県のウェルネス湖北、13年には広島県のハーティウォンツ、15年には愛媛県のレデイ薬局、17年には静岡県の杏林堂薬局、18年にはビー・アンド・ディー、そして昨年、福岡県のJR九州ドラッグイレブン(現ドラッグイレブン)を子会社にしている。なおハーティウォンツとウェルネス湖北は15年に合併し、現在の社名はツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本(TGN)となっている。

結果、全国で40の都道府県で店舗を構える体制を整えた。特徴は、買収先の状況に応じて屋号を変えたり、あるいは残したりする柔軟な対応である。資本の力による統制というより、緩やかな連邦経営とでも表現しようか。

福岡で「ドラッグイレブン」の屋号はあまりに有名

連載記事一覧

- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)

- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)

- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)

- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)

- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)

- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)