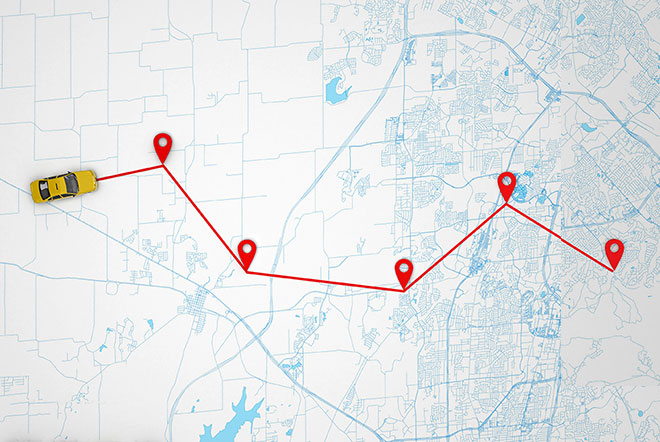

このところ、カーボンニュートラルなど持続可能な社会の実現や、MaaS(マース)やCASE(ケース)といった新しい潮流への対応など、モビリティ関連の業界を取り巻く環境は大きく変わっている。ブリヂストンは、独自のデジタルトランスフォーメーション(DX)で、タイヤを売る会社から、サービスなどソリューションも売る会社へ舵を切る。陣頭指揮を執るBridgestone T&DPaaS戦略統括部門長の高城知行氏がブリヂストンの2030年を見通す。

ブリヂストン

Bridgestone T&DPaaS戦略統括部門長

高城 知行氏

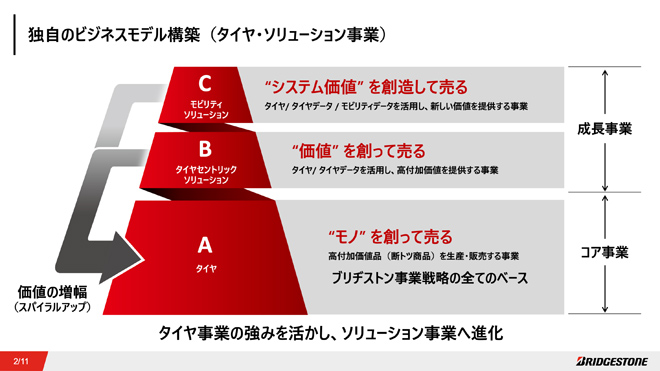

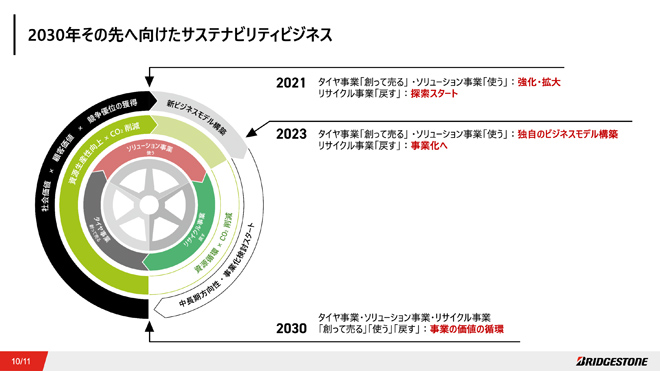

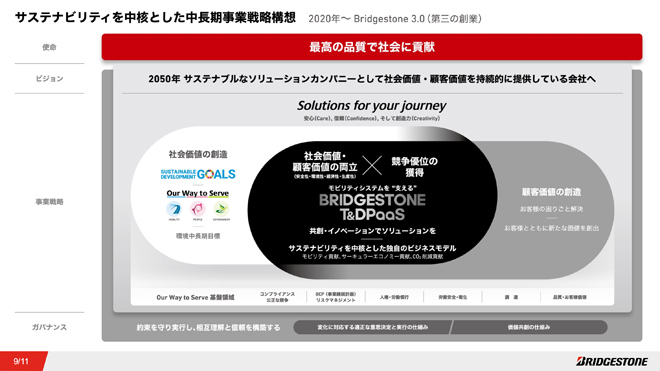

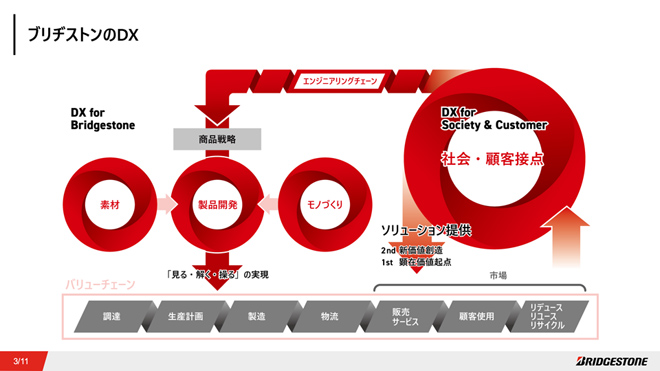

タイヤを売る会社から、サービスやソリューションを売る会社へ変革する、という理解は間違っているらしい。タイヤという強い事業を軸にして、サービスやソリューションを提供してビジネス展開し、そこで得られたデータや知見などをタイヤ開発にも生かす。そうした価値の増幅をDXによって実践していく──。それがブリヂストンの戦略である。

社会や顧客との接点でソリューション提供をする一方で、エンジニアリングチェーンによって、タイヤというコア事業の開発にもフィードバック。DXによってこうした「価値のスパイラルアップ(後述)」を実践する

プラットフォームとしてのBridgestone T&DPaaS

日経BP 総合研究所 主席研究員

杉山 俊幸

基盤となるプラットフォームがBridgestone T&DPaaSだ。Tire and Diversified Products as a Solutionの略である。あえて日本語にすれば、タイヤと化工品、そしてそれらを基盤にしたソリューション、だろうか。断トツの商品・サービス・ネットワークそして、デジタルを組み合わせた独自のプラットフォームである。これは同時に組織名でもある。Bridgestone T&DPaaS戦略統括部門長の高城知行氏は言う。「タイヤというリアルとデジタルによるソリューションで、あらゆるモビリティサービスを支えていきたい」。

自動車業界は100年に1度の大変革期にある。そんなトヨタ自動車の豊田章男社長の言葉を引用するまでもなく、モビリティ関連の産業はいま激動のさなかにいる。タイヤメーカーのブリヂストンにとっても無縁ではない。

数年前から勃興してきた潮流の一つがCASE(ケース)と呼ばれるものだ。接続されたという意味の「コネクテッド」、自動運転を意味する「オートノマス」、共有する「シェアード」、電動化の「エレクトリック」の頭文字で、自動車の在り方が大きく変わる様子を指し示す。

MaaSがすべてを変えていく

連載記事一覧

- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)

- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)

- 第3回 DXで独自の在庫哲学―トラスコ中山社長がこだわるワケ 2021.10.15 (Fri)

- 第4回 カインズが"デジタル"ホームセンター、新しい顧客体験を提供 2021.10.25 (Mon)

- 第5回 タイヤも売る会社へ─DXでサステナビリティ実現へ 2021.10.25 (Mon)

- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)

- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)

- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)

- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)