IT小売企業。もちろん造語だが、そんな会社像を社内外に打ち出すのが、ホームセンター大手のカインズだ。広い店内で目的の商品の置き場所がすぐ分かる、ネットで注文し店頭でピックアップ──。品ぞろえ豊富なホームセンターでの買いものを、手のひらにあるスマートフォンのアプリで新しい顧客体験へと変えていく。営業時間外のピックアップ可能店舗もあるというからなお便利だ。無人店舗も視野に入る。デジタル戦略本部長の池照直樹氏が進めるのは、小売り店舗のDX(デジタルトランスフォーメーション)。そこではリアルとネットという区別すら意味を持たない。主役となるITエンジニアを積極採用し、快適に働いてもらうため、別会社まで作ってみせた。小売りの未来がここにある。

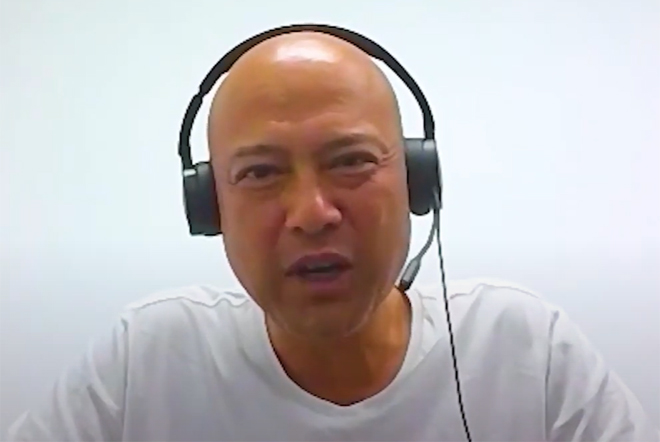

カインズ

執行役員 CDO 兼 デジタル戦略本部長

池照 直樹氏

ともすれば、買いものというのはわずらわしい作業なのかもしれない。広い店内、それはそれなりに開放感もあるが、ほしい商品がどこにあるのか分かりづらい。ショッピングカートを押して動き回るのもなかなか面倒だ。30分ほどかけてクルマで来店したのに、欲しい商品は売り切れていた。そんな経験をした読者の方々も少なくなかろう。

「2周も、3周も遅れていますね」

日経BP 総合研究所 主席研究員

杉山 俊幸

わずらわしさの解消から、エモーショナルな体験の創造へ──。デジタル技術を使って、そんな変革を進めるのが、ホームセンター大手のカインズ執行役員、池照直樹氏である。CDO(最高デジタル責任者)兼デジタル戦略本部長の職にある。文字通り、カインズ店舗のデジタル化に責任を持つ。

「2周も、3周も遅れていますね、日本は」

池照氏は、カインズ社長だった土屋裕雅氏(現会長)から、こんなことを言われた。2017年、米ラスベガスで開かれた、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)のグローバルカンファレンス「AWS re:Invent 2017」に参加したときのことである。米国で進化する小売りのデジタル化に舌を巻いた。2泊4日のタイトなスケジュール、最後の夜のことだった。

なにもしないことが最大のリスク。それが土屋氏の危機感だった。当時の池照氏は、カインズの顧問。19年7月にデジタル戦略本部が立ち上がるのと同時に、カインズに入社し、その本部長に就いた。

まず、顧客戦略

連載記事一覧

- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)

- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)

- 第3回 DXで独自の在庫哲学―トラスコ中山社長がこだわるワケ 2021.10.15 (Fri)

- 第4回 カインズが"デジタル"ホームセンター、新しい顧客体験を提供 2021.10.25 (Mon)

- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)

- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)

- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)

- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)