ネットワーク、ゼロトラストセキュリティの環境構築から運用サポートまでハイブリッドワークに必要となる全機能を提供します

BizDrive ゼロトラストセキュリティ

ネットワークとは?お役立ち情報をご紹介(第7回)

多拠点展開を行う企業のIT環境改善において、しばしばネックになるのがネットワークインフラです。限られたコストや人材リソースの中で、企業は運用管理負荷や回線逼迫などの課題を解消し、最適な業務環境を実現するためにはどうすればよいのでしょうか。本記事では、その解決策のひとつである「SD-WAN」の仕組みと導入メリットを詳しく解説します。

拠点を拡大したり、サテライトオフィスを新設するなど、多拠点でビジネスを展開する企業は多いでしょう。

しかし、その際に大きな課題になるのがネットワーク管理です。

日本は全国に幅広く回線が整備されていることもあり、ネットワーク機器を敷設して本社と拠点を接続することは、それほど難しいことではありません。しかし、設置したネットワークを使い続ける中で、さまざまな問題に直面することがあります。

1つ目の課題は「運用管理」です。本社と拠点を結ぶネットワークを構成する場合、本社と拠点でやりとりされる情報を一度本社側に集め、本社側のゲートウェイ機器やVPN機器でのルーティング、やアクセス権管理、セキュリティポリシーの適用などを行うことが一般的です。

しかしこの場合、拠点からのインターネット通信はすべて本社を経由するため、本社側ですべてのネットワーク管理を行う必要があります。そのため、通信先が増えるほど管理負担は増えることになります。加えて、本社を経由するといっても、当然ながら拠点側にもネットワーク機器を設置する必要があり、設定のために担当者が拠点を訪問する必要があります。

このように、拠点が増えるほど、担当者の手間や機器設定のための作業時間の調整、工事の立ち合いなど手間がかかります。

2つ目の課題は「回線逼迫」です。拠点が増えていくと、本社と拠点をつなぐ回線は、光回線などのインターネット回線でWANを構成することが一般的です。

しかし、WANで接続する場合、ネットワーク内の各拠点に存在する多数の端末が通信を行うため、帯域の逼迫が生じる可能性が高くなります。加えて、本社と拠点間のゲートウェイ機器やVPN機器に大量のトラフィックが流れることで、回線が逼迫し、利用しているアプリケーションのレスポンス低下や通信障害が発生しやすくなります。特に最近は通信データ量の増加に伴うデータセンターの拡張やクラウドサービスの活用などによって、多くの企業でインターネットトラフィックが増加し続けています。

3つ目の課題は「コスト増」です。拠点が増えると既存のWAN回線の帯域増強や構成変更が必要になる場合があるため、その分コストが増えます。

ここまで挙げたような、多拠点展開の際に課題となる「運用管理」「回線逼迫」「コスト増」といったネットワークの諸問題は、どのように解消すればよいでしょうか?

その有効な選択肢となるのが「SD-WAN」です。

SD-WANは、ソフトウェアを使って従来型のWAN上に仮想的なWANを構築することで、拠点間通信を最適化するネットワーク利用形態の1つです。SD-WANでは、各拠点に「SD-WANルーター(エッジ、CPE[Customer Premises Equipment]とも)」という機器を設置し、それらを「SD-WANコントローラー」というソフトウェアでクラウドなどから一元的に管理します。

規模の大きな企業であれば、インターネット回線や専用線、VPNなど複数種類のWAN回線を契約していることが一般的ですが、SD-WANコントローラーはこれらを1つの仮想的なネットワークとしてまとめて管理します。これにより、拠点間ネットワーク管理のさまざまな業務課題を解消することができます。

SD-WANのメリットにはさまざまなものがありますが、以下に3点にまとめて紹介します。

【メリット1】ネットワークの一元管理で「運用管理」の課題を解消

SD-WANは複数の回線を1つの仮想的なネットワークで管理し、単一の管理コンソール(ダッシュボード)で作業を行えるようにするため、ネットワーク担当者の業務効率化を促進します。拠点に設置した機器の管理もSD-WANコントローラーから遠隔管理できるため、IT担当者がすべての作業を拠点に赴いて実施する必要がなくなります。

SD-WANの便利な機能に「ゼロタッチプロビジョニング」が存在します。これは、機器の設定作業を自動化し、設置場所でネットワークに接続して起動するだけで利用開始できる機能です。つまり、拠点にSD-WANコントローラーを配送し、現地の担当者がネットワークに接続すれば、設定や更新がすべて遠隔で実施されます。

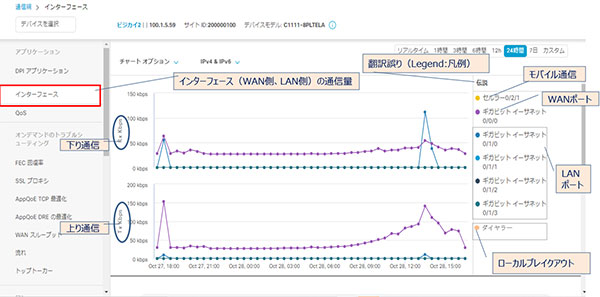

日々の運用管理も容易な操作性で行えます。たとえばNTT東日本の「Managed SD-WAN」の場合、トラフィック量を確認するためには、ダッシュボードから「モニター」→「通信網」→CPE→インターフェースを選択、といったように数クリックで行うことができます(下図参照)。

【メリット2】ローカルブレイクアウトで「回線逼迫」の課題を解消

もし回線が逼迫し、通信が遅延してしまった場合には、SD-WANが提供するローカルブレイクアウト(インターネットブレイクアウト)の機能を活用することで解消できます。

ローカルブレイクアウトとは、本社(またはデータセンター)経由で行っているインターネットへのアクセスの一部を、本社を経由せず各拠点から直接行う手法です。本社へのネットワーク機器へのアクセス集中を防げるため、Web会議などのクラウドサービスが快適に利用できます。

このほか、SD-WANでは「通信の可視化」「通信の最適化」などの機能も備わっています。通信の可視化は、ネットワークトラフィックを分析し、いつどのユーザーがどのようなアプリケーションを利用しているかなどを可視化する機能です。通信の最適化は、パケットロスを補完して通信を安定させることで、Web会議やWindowsアップデートを実施する際に発生しがちな通信の遅延を防げるようになります。

【メリット3】コストの課題も解決

SD-WANはIT担当者の業務負荷の削減によって、人的コストを間接的に削減できるというメリットが挙げられます。これに加えて、拠点間通信のために専用線のような高額なネットワーク回線をSD-WANで代替できるというメリットも存在します。

拠点間通信は、不測の事態に備えて、あらかじめ大きな帯域を用意しておくこともあります。しかし、仮想化技術を用いたSD-WANは動的に複数の回線を活用できるため、帯域不足時に安価な回線を追加するなど、コストを考慮しながらネットワーク増強の対応が可能になります。

SD-WANの導入効果として、実際の食品メーカーの事例を紹介します。

この企業では、コロナ禍で全社的にテレワークへシフトするに伴い、約30拠点あった全国の拠点間ネットワークをIP-VPNから、NTT東日本が提供するSD-WANソリューションである「Managed SD-WAN」へ切り替えました。

同社ではSD-WAN導入後、各拠点からインターネットへ直接接続するローカルブレイクアウト機能を利用し、ネットワーク通信に不便を感じず快適なWeb会議システム環境を実現しています。さらに、東日本拠点と西日本拠点で異なっていたネットワークを統合したことで、保守運用業務の最適化にもつながりました。

SD-WAN機器やネットワークの更改は遠隔から実施できるため、現地を訪問する必要がなくなったほか、営業終了後や休日を利用してネットワークの切り替えが可能になるというメリットも生まれたといいます。

このようにさまざまなメリットを備えるSD-WANですが、特に大きな効果を発揮するのは、拠点数が「10拠点」を越えた場合が目安といえるでしょう。

拠点数が少ないうちは、本部の帯域幅を増強することで全体の通信をさばけますが、拠点が増えるほど本部への負荷が大きくなり、回線の処理能力が追いつかなくなる場合があります。特に、10拠点を超える規模では、トラフィックが本部に集中しやすく、通信遅延やパケットロスが発生しやすくなるため、この規模を超えた時点でSD-WANを検討する価値が高まります。

たとえば主回線とWANの間に、最大2Gbpsの帯域(1Gbps×2回線)があり、かつWANと全20拠点の間に100Mbpsの帯域(100Mbps×20拠点)がある場合、主回線⇔WANとWAN⇔各拠点の帯域値の合計はいずれも2Gbps(2000Mbps)で均衡しているため、回線帯域に起因したパケットロスは発生しません。

しかし、主回線⇔WANの2つの回線のうち、片方の回線が故障すると、主回線⇔WANの帯域値は1Gbps、WAN⇔各拠点の帯域値の合計は2Gbpsとなるため、主回線側の帯域値が、WAN⇔各拠点の帯域値の合計を下回ります。すると、主回線側の帯域で輻輳が発生し、遅延やパケットロスが引き起こされます。

この時、Managed SD-WANを使用していれば、たとえばWAN⇔各拠点の帯域値の合計を1Gbpsに抑えられるため、主回線と拠点回線の均衡が保つことができ、パケットロスは発生しません。

遅延やパケットロスの発生を防ぐためには、何よりも主回線と拠点回線のバランスが重要です。拠点数が1ケタであれば、バランスを取るのもそこまで苦ではないかもしれませんが、たとえば主回線が1Gbps で、100Mbpsの帯域を結ぶ拠点が10を超えた場合、OSのアップデートが発生するだけで、帯域のバランスを保つことは困難になる恐れもあります。

拠点が増えるほど通信量も増えますが、そのぶんイレギュラーな事態が発生する可能性も高まるため、その増加量は必ずしも定量的ではありません。場合によっては予測を超える通信量が発生し、通信がダウンしてしまうことも起こり得ます。しかし、Managed SD-WANを用いることで、通信のバランスを保つことができ、通信が止まることなく、ビジネスを円滑に進めることが可能になります。

ここまで触れてきたように、SD-WANは拠点を一定数以上構える企業には大きなメリットがあり、クラウドの利用が当たり前となった現代の業務環境に適したソリューションです。ほかにもネットワークの可視化によってリスクが発見しやすくなるなど、セキュリティ対策の面でも大きな効果が期待できます。

最近では「SASE(Secure Access Service Edge)のように、セキュリティとSD-WANを統合サービスもあるため、こうしたソリューションを導入してセキュリティとネットワークを一挙に対策するのも有効でしょう。

もし拠点数が「10」を超えている場合、もしくはそれに近い場合は、SD-WANを活用して、快適なネットワーク環境を実現してみてはいかがでしょうか。

ネットワーク、ゼロトラストセキュリティの環境構築から運用サポートまでハイブリッドワークに必要となる全機能を提供します

BizDrive ゼロトラストセキュリティ

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。