ネットワーク、ゼロトラストセキュリティの環境構築から運用サポートまでハイブリッドワークに必要となる全機能を提供します

BizDrive ゼロトラストセキュリティ

ネットワークとは?お役立ち情報をご紹介(第6回)

ビジネスシーンにおいて、ネットワークを介したクラウドサービスの利用は当たり前となってきました。しかし、ネットワーク遅延など問題がある場合、クラウドの反応も遅くなり、業務効率が低下する恐れがあります。ネットワーク遅延はさまざまな原因があるため、未然に防ぐためにはその原因を特定し、適切な対策を講じることが必要です。本記事では、ネットワーク環境の改善方法や回線速度向上の具体例を解説します。

通信の速度は常に一定というわけではなく、さまざまな要素が影響して速度が変動します。例えば、定時外労働や休日出勤などで少人数しか社内ネットワークを利用していない場合は、スムーズにネットワークを利用することができます。

逆に、オフィスに多くの社員が集まって、Web会議を行なったり、Webセミナーなどのストリーミング動画を視聴していたりすると、回線が混雑し、通信の輻輳(通信回線の過剰な集中)が発生することによって、遅延も起こりやすくなります。

ほかにも、複数のWindows PCで一斉にWindowsアップデートが実行していたり、システムのバックアップサービスやオンラインのウイルススキャンサービスなど、負荷のかかるバックグラウンド機能が稼働していると、同じように回線に輻輳が発生し、遅延が発生する可能性が高まります。

こうしたネットワークの問題は、従業員のパフォーマンスを低下させるだけでなく、社内ネットワークに接続しているさまざまなデバイスやシステムに悪影響を与え、損失を生んでしまう一因となります。

実際にどの程度まで通信速度が低下すると、ビジネスシーンにおいて悪影響が生まれるのでしょうか? ビジネスシーンにおける業務には、以下の通信速度がひとつの目安といえます。

・メール 上り・下り1Mbps

・画像アップロード 上り3Mbps

・動画アップロード 上り10Mbps

・動画視聴 下り3~25Mbps

・Web会議 上り・下り10Mbps

・Web会議(同時接続人数が多い場合)上り・下り30Mbps

「下り」とは、サーバーから端末にデータを受信する通信速度で、たとえばファイルのダウンロードも下りに該当します。逆に「上り」は、ファイルのアップロードのように、端末からサーバーにデータを送信する通信速度です。

ネットワークが遅くなる要素には、インターネットに同時に接続する従業員数や利用するシステムの種類など、さまざまな要素が存在します。例えば、ネットワーク構造が複雑化や、社内のネットワーク機器の性能が低い場合も、遅延の原因となり得ます。 こうした問題を解消していけば、通信の遅延は発生しにくくなり、快適なネットワーク環境を構築できるでしょう。

ネットワークを速く、快適に利用するためには、まずは現在のネットワークにどんな問題があり、遅延の原因が何かを調査することが必要です。

ネットワークの通信速度を調べる方法はいくつか存在しますが、最も簡単な方法は、回線速度を計測するサイトを利用することです。必要な条件を入力し、「測定」ボタンを押すと、回線速度が自動で表示されます。

測定の結果、前述した通信速度の目安に届いていないのであれば、回線の遅さが仕事の遅さにつながっている可能性が高く、早急な改善が必要です。

回線速度を計測する際に考慮しておきたいポイントとして「パケットロス」の発生しにくさがあります。パケットロスとは、通信の途中でデータが欠けてしまう現象であり、ネットワーク機器にキャパシティ(許容量)を超過するパケットが流れた場合や、機器に不具合が発生した場合などに発生します。

パケットロスは、通信の遅延や断絶の原因となります。例えば、新幹線や自動車などで移動中、スマートフォンのテザリングを使ってWeb会議を行うと映像や音声が乱れることがありますが、これも車両がトンネルを通過する際にパケットロスが発生することによるものです。

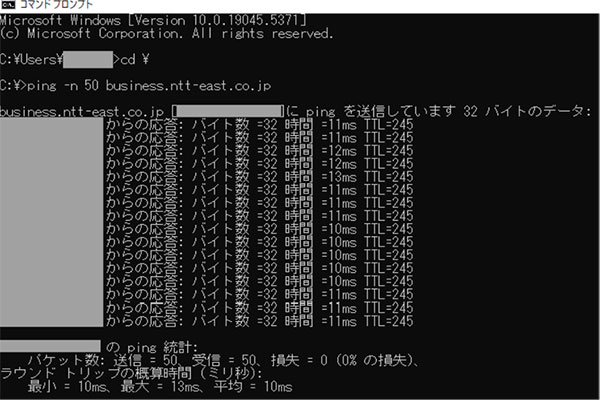

パケットロスが発生しているかどうかは、ネットワークの疎通を確認するpingコマンドを使うことで確認できます。具体的には、Windowsのコマンドプロンプトなどのターミナルアプリを用いて、下記のように入力することで確認できます。

-nの後の数字(上記であれば「50」)は、pingコマンドを実行する回数であり、任意の回数に変更可能です。このコマンドを実行後、最後に表示される「損失」のパーセンテージが0%に近ければ近いほど、パケットロスが発生していないことを示しています。

pingコマンドを用いたパケットロスの確認画面(一部編集)

上記の通信回線のテストを行った結果、遅延が発生していた場合、どのように解決すれば良いのでしょうか? 以下に4つの解決例を紹介します。

【解決例1】ハードウェアをリプレースする

古いWi-Fiアクセスポイント、ネットワークスイッチ、ネットワークハブなどのハードウェアを使用している場合、それらが通信に悪影響を与えている場合があります。

たとえばLANケーブルのようなハードウェアでも、古い製品の場合は通信速度が遅い場合もあります。通信速度やルーターの処理能力を発揮するためも、適切な規格のLANケーブルに置き換えるとよいでしょう。

Wi-Fiを最新の規格に対応することも有効です。例えばWi-Fi 6は、Wi-Fi 5よりも1.4倍速い規格です。一部の古いPCやスマートフォンではWi-Fi6に対応していない場合もあるため、その場合は端末を新製品に買い換える必要があります。

【解決例2】ローカルブレイクアウトや回線の増幅など、通信の混雑に対応したネットワークを導入する

多くの企業では、各拠点からのインターネット通信を行う際に、本社またはデータセンターのファイアウォールなどのセキュリティ機器を経由してインターネットへアクセスする構成を採用しています。

これとは異なる考え方の通信方式のひとつに、「ローカルブレイクアウト」があります。ローカルブレイクアウトとは、特定のサイトやシステムへアクセスする際に、各拠点に設置したルーターなどの通信機器から本社を経由せず直接インターネットへアクセスさせる手法です。本社やデータセンターを経由すると、その部分が通信のボトルネックになり速度が低下してしまう可能性がありますが、ローカルブレイクアウトを行うことによってWeb会議などのクラウドサービスを快適に利用できるようになります。

通信の混雑を避ける方法としては、ローカルブレイクアウト以外にも「回線の増幅」があります。これは、複数の回線を使い分けたり束ねることで、ネットワークの帯域を拡張する方法を指します。これにより、特に大容量のデータ通信や複数拠点間でのトラフィック増加に対応しやすくなります。

【解決例3】トポロジーを確認し、ネットワーク構成を見直す

ネットワークが現在の利用環境や目的に適しているかどうか、通信の「トポロジー」を確認し、必要に応じて見直す方法も存在します。トポロジーとはネットワーク機器や接続の配置を示す設計図であり、代表的なものとしてツリー型、バス型、リング型、スター型、メッシュ型などがあります。それぞれのトポロジーには特徴があり、適切なモノを選択することによって、通信速度や耐障害性を改善できます。

たとえば通信速度や品質を重視する場合、スター型やメッシュ型が推奨されます。スター型は各拠点が中央ハブに直接接続されるため、通信経路が明確で、管理も比較的容易です。特に帯域制御や優先制御を適用しやすく、トラフィックの輻輳を効率的に防げます。ただし、ハブに障害が発生すると全体が停止するため、ハブの冗長化(バックアップ化)が必要です。

メッシュ型は、拠点同士が相互に接続されており、障害発生時にも別の経路を通じて通信を継続できます。これにより、障害耐性が非常に高く、大規模なネットワークに適しています。一方で、接続数が多くなることで、構築や管理のコストが高くなるというデメリットもあります。

【解決例4】QoS設計を採り入れる

QoSとは「Quality of Service」のことで、ネットワーク機器のデータ伝送を制御し、重要なデータの通信に遅延を防ぐ技術です。

QoS設定を行うことで、たとえばFTP(ファイル転送)のトラフィックとWeb会議など音声トラフィックの混在を防ぎ、音声トラフィックを優先し、音声の途切れを抑えた快適なWeb会議を実現することが可能になります。どのデータを優先させるかは、目的に応じて調整が可能です。一方で、導入には技術的なハードルが高いため、外部ベンダーの協力は欠かせません。

以上のように、遅い回線を速くするためには、回線速度そのものを向上させるだけでなく、回線速度に影響を与えているさまざまな要因を解消していくことが重要です。

クラウドの利用が当たり前になりつつある今、クラウドをスムーズに使うためには、相応の対策が求められます。もしクラウドサービスの利用中やWeb会議中に遅さを感じたのであれば、本記事で取り上げたような対策を導入すべきでしょう。

ネットワーク、ゼロトラストセキュリティの環境構築から運用サポートまでハイブリッドワークに必要となる全機能を提供します

BizDrive ゼロトラストセキュリティ

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。