【自治体向け】ミライeマチ.com

地域のミライを皆さまと一緒に支えていきたい。NTT東日本は、公共・自治体のお客さまとともに、地域課題の解決を通じて、まちづくりのコーディネイトと地域活性化を支援いたします。

自治体が抱える課題とは(第9回)

日本では現在、つくば市と大阪の2カ所にて「スーパーシティ」のプロジェクトが進んでいます。スーパーシティは、スマートシティと比べて何が“スーパー”なのでしょうか?

「スマートシティ」という言葉を聞いたことがある人は多いかもしれません。スマートシティとは、新技術やデータを活用し、社会・経済・環境の側面から、住民やその土地を訪れる訪問者により良いサービスや生活の質を提供する都市、または地域を指す言葉です。

スマートシティは2010年頃から政府主導で取り組みが進められています。国土交通省の「先進地域のスマートシティ実行計画・取組内容」というページでは、現在スマートシティのプロジェクトが実行中の都市の一覧が公開されており、全国各地でスマートシティに向けたプロジェクトが進行中です。

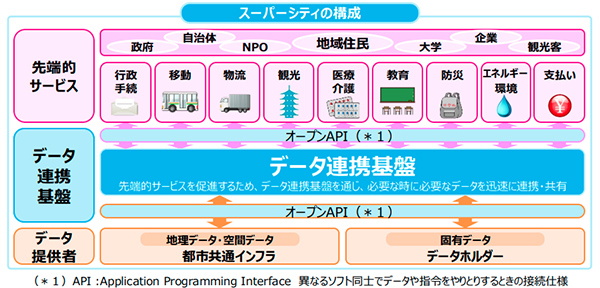

このスマートシティと似た概念として、「スーパーシティ」というものも存在します。スーパーシティとは、「さまざまなデータを分野横断的に収集・整理し提供する『データ連携基盤』(都市OS)を軸に、地域住民にさまざまなサービスを提供し、住民福祉・利便向上を図る都市」を指す言葉です(内閣府「『スーパーシティ』構想について」より引用)。

具体的には、AIやビッグデータなど先端技術を活用し、行政手続、移動、医療、教育など、生活全般にまたがる幅広い分野において先端的サービスを提供し、住民の利便性を向上することを目標としています。加えて、こうした先端的サービスの実現のため、データ連携基盤を通じてさまざまなデータを連携・共有することや、先端的サービスを実現するための規制改革を、同時・一体的・包括的に推進することも掲げられています。(内閣府地方創生推進事務局「スーパーシティ・デジタル田園健康特区について」の資料より引用)

スマートシティとスーパーシティは、両者ともテクノロジーで地域の暮らしをより便利にするという点では共通していますが、スーパーシティでは規制改革も同時に行っていく点で異なります。

スーパーシティの構成(内閣府「『スーパーシティ』構想について」の資料より引用)

現在、内閣府が「スーパーシティ型国家戦略特別区域」に指定する地域は2つ存在します。それが、茨城県のつくば市と、大阪(大阪府・大阪市)です。いずれも2022年4月に、政府から指定されました。

つくば市では「つくばスーパーサイエンスシティ構想 ~科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せを~」と銘打たれたスーパーシティ構想を推進しており、すでにいくつかの先端的サービスの実装が進んでいます。

その一環として実証実験がスタートしているのが、「つくモビ」という1人乗りモビリティのシェアリングサービスです。これはつくば駅に配置された立ち乗り/座り乗りのモビリティを無料で貸し出すことで、移動のラストワンマイルを補完することを狙っています。つくモビの実証実験は度々実施されており、現在は2024年12月17日から2025年3月16日まで行われています(年末年始を除く)。

モビリティでは、自動運転バスも進められています。2024年1月には、つくば大学内の約4kmの距離を時速19kmで走る実証実験が行われており、2025年1月からは、つくば駅~筑波大学間の約10kmの距離を、時速35km、自動運転レベル2で走行するといいます。

先進的な行政サービスへの取り組みも進んでいます。同市が市民に向けて提供するアプリ「つくスマ」では、居住地区や年代、家族構成、受け取りたい情報の種類などを登録すると、設定条件に応じた情報がプッシュ配信される機能を搭載し、市内に住む外国籍の住民向けに多言語にも対応しています。このほか、スマートフォンを利用した各種申請にも対応し、「書かない・待たない・行かないデジタル窓口」の実現を狙っています。

このほか、ドローンを用いた買い物の配送、デジタルツインを用いたインフラの整備、オンラインでのインターネット投票といった革新的な実証実験も行われています。

つくばと同じくスーパーシティに選定された大阪では、2025年4月から開催される大阪・関西万博に紐づけられた取り組みが多く見られます。たとえば、万博の会場内と外の2拠点間の運行を目指す「空飛ぶクルマ」や、会場内をレベル4の自動運転で走行する自動運転バスも、スーパーシティの一環として実施されます。

大阪では、データ連携基盤に「大阪広域データ連携基盤 ORDEN(オルデン)」という仕組みを採り入れている点も特徴です。ORDENはOsaka Regional Data Exchange Networkの略で、次世代デジタルサービスの普及による住民のQOL(生活の質)向上と、イノベーション創出による地域経済の活性化を目的に作られたデータ連携基盤です。

ORDENはヘルスケアやモビリティなど、さまざまなデータと連携できる点が特徴です。たとえば万博期間中は道路や交通機関の混雑が予想されますが、ORDENを用いることで万博のデータ、交通機関のデータ、混雑具合に関するデータが連携できるため、AIが最適なアクセスルートを提示するなど、ストレスフリーな万博観光を案内することも可能といいます。(内閣府 地方創生総合サイト「大阪府・大阪市スーパーシティ構想」PDF18ページより引用)

2024年12月現在、国がスーパーシティとして指定している都市はつくばと大阪だけですが、2021年の公募の時点では31もの地方公共団体が申し込んでおり、スーパーシティは今後も増えていく可能性があります。今回の記事で挙げたような“スーパー”な取り組みが当たり前になれば、我々の暮らしももっと便利に、もっと快適になることでしょう。

※本記事に掲載されている情報は2024年12月時点のものです。

【自治体向け】ミライeマチ.com

地域のミライを皆さまと一緒に支えていきたい。NTT東日本は、公共・自治体のお客さまとともに、地域課題の解決を通じて、まちづくりのコーディネイトと地域活性化を支援いたします。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。