利便性と情報セキュリティを両立したハイブリッドワークをサポート

働き方の多様化と情報セキュリティの高度化を推進する『BizDriveゼロトラストセキュリティ』。設計、構築、運用まで一気通貫のお客様サポートにより、導入稼働が心配な方を支援します。

Tech-Community for VPN(第3回)

メールやファイルのやりとり、契約締結や顧客情報の管理など、ビジネスにおいてクラウドサービスの活用は欠かせないものとなっています。しかし、既存システムとの整合性やセキュリティ対策などの事前準備が不十分なまま導入すると「思わぬトラブル」に遭遇することになります。企業がクラウドシフトする際に確認しておくべきポイントを3つの観点から紐解きます。

昨今、企業や組織の規模を問わず自社でサーバーを購入したり、インフラ環境を構築する必要がないクラウドが重要な役割を果たすようになりました。新規サービスの素早い立ち上げや、事業を取り巻く環境の変化にあわせた柔軟なシステム構成の変更には、クラウド等のITインフラが欠かせません。

こうした動きは、一般消費者向けにサービスを展開するBtoC企業だけではありません。BtoB企業においても、社内にとどまらず取引先や顧客、地方拠点などとのやりとりにクラウドを利用するケースが増えてきました。

例えば、クラウドストレージによる各種ファイルのやりとり、スケジュール共有や契約書・請求書のやりとり、名刺情報の管理などではSaaS(Software as a Service)が広く利用されるようになっています。顧客情報や商品情報、受発注データといった社内の重要情報も基幹系システムをIaaS(Infrastructure as a Service)環境に移行するケースが見られます。

利便性の高いクラウドサービスですが注意点もあります。それはクラウド利用を急ぐあまり、既存システムとの整合性や運用にかかる人材リソースの確保、セキュリティ対策などが不十分になることです。システムをクラウドに全面移行したにもかかわらず、上記の理由から一部をオンプレミスに戻したり、併用せざるを得ないケースもあります。

このような事態に陥らないためにはどうすればよいのでしょうか?クラウドシフトする際に確認しておくべきポイントとその対処法を3つの観点から紐解きます。

1つめのポイントは、トラフィックの急激な増加です。クラウドの利用が進むと、これまで社内ネットワークが中心だったトラフィックが、インターネットを中心としたトラフィックに変わります。

Microsoft 365の利用を例にすると、これまではWordやExcelなどのオフィスソフトは社内ネットワークにあるローカルのパソコン上に保存されたファイルを開き、編集することがほとんどでした。それに対して、昨今ではクラウド上に保存されたファイルに対して、Microsoft Teams上やWebブラウザ上からインターネット経由でアクセスするシーンが増えています。

利用するSaaSが増えればその分トラフィックは増加し、ファイルサーバーや基幹システムをクラウド移行すれば、システムを利用するたびにトラフィックが増加することになります。

その結果として、「バーストトラフィック」を招きやすくなります。バーストトラフィックとは、ネットワークに瞬間的に大量のトラフィックが流れることや、短時間の内にサーバーに大量の処理要求が届くことです。バーストトラフィックによって帯域内で輻輳が発生すると、通信速度の急激な低下や、場合によってはシステムがダウンする可能性があります。従業員が必要な情報にアクセスできなくなると、業務にも多大な支障を来します。

そのため、クラウド導入に必要な回線速度を把握することや、バーストトラフィックをどの程度許容できるのかを事前に確認することが重要です。

トラフィック増加への対策としては「事前にユーザー数やデータ量が増えることを想定したネットワーク設計を行う」「IPv6などの帯域幅の広いネットワーク方式を導入する」「複数回線を束ねたり、インターネットブレイクアウトを実施する」「トラフィック増加時に、迅速な設定変更によって遅延を解消できるようにする」といったことが挙げられます。

2つめは、運用コストの増加です。クラウド運用のコストは、さまざまな観点から発生しますが、ここでは主に情報システム部門における「管理対象の増加」と「運用担当者の負担増大」について、検討すべき対策を整理します。

まず、管理対象の増加についてです。クラウドを導入すると、管理が必要になるシステムやSaaSアプリケーションなどが増える傾向にあります。それに伴い、ユーザーのIDやパスワードを管理する稼働、SaaSごとの利用ルールを確認・周知する稼働がかかります。

利用するネットワークが多様化することで、トラブルも発生しやすくなります。例えば、Web会議を利用する際は、社内ネットワーク、インターネット、VPN回線、モバイル回線などを組み合わせることになりますが、環境の異なる複数の回線を利用することによって、ネットワーク障害や遅延が生じる可能性がこれまでより高まります。ネットワークに障害や遅延が発生すれば、復旧に当たるためのシステム担当者の稼働も増えることになります。

次は、運用担当者の負担の増大です。システムの複雑化や管理対象の増加からシステム担当者の作業量は増え続けています。こうした実業務に加えて、クラウドに関する新しい知識やノウハウを獲得することも、システム担当者には求められます。

これらへの対策には、限られた人員でも効率良く管理ができ、かつ運用の負荷が増大しない仕組みを整備することが重要です。例えば「インターネットへのルーティングなどネットワークの柔軟な運用を可能にする仕組みを採用する」「デバイスを一元的に管理したうえで、稼働状況やアプリケーションの通信状況を可視化して把握しやすくする」などが考えられます。

3つめの課題は、セキュリティ対策です。クラウド導入によって増加するトラフィックや管理対象に応じて、これまでとは異なるクラウドファーストな運用体制に移行する必要があります。

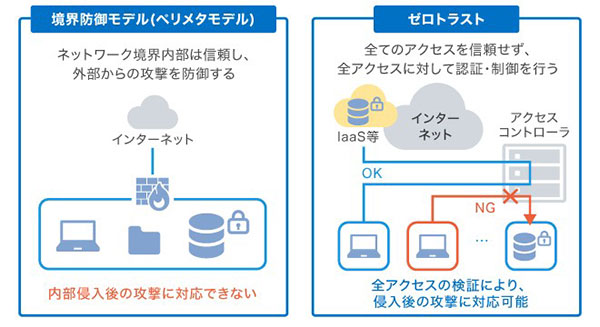

特に重要なのがセキュリティ対策です。クラウド以降によって、インターネットへアクセスする場所が社内外に広がることから、ファイアウォールやIPS(Intrusion Prevention System)/IDS(Intrusion Detection System)、VPNなどを用いて、社内と社外を隔てる境界面での防御に重きを置いた、従来の「境界防御型」セキュリティだけでは情報を保護することが難しくなります。運用体制を変えないままクラウドを利用しようとして、管理上の不備や残っていた脆弱性をサイバー攻撃者に突かれ、情報漏えいやランサムウェア攻撃などの被害に遭うケースも増えています。

そのため昨今では「ゼロトラスト」と呼ばれる、あらゆるITリソースに対するアクセスの安全性を、常に検証する新しいセキュリティのあり方に移行することが推奨されています。

もっとも、一足飛びにゼロトラストを実現することは難しいでしょう。引き続き従業員の端末などのエンドポイントを守る対策のほか、クラウド利用において重要になる認証認可・ID管理などを意識することが重要です。加えて、クラウドアクセスを制御するサービスや安全なWebアクセスを実現するためのゲートウェイなど、まずは全体像を描いたうえで段階的なアプローチにより導入を進めていくことが重要です。

このように、適切なクラウド導入にはさまざまな技術やソリューションを検討する必要があります。上述した3つの対策が十分に実施できていないと、ネットワーク障害や遅延で業務遂行に大きな影響を与えたり、運用コストが高止まりして事業成長の足かせになる可能性があります。さらに、脆弱性を突かれ個人情報や企業の機密情報が盗まれるリスクも高まります。

何から始めるべきか判断に迷う場合は、まずネットワーク環境の整備について検討するとよいでしょう。そのソリューションの一つであるSD-WANでは、契約回線の一元的な制御によってリモートアクセスやクラウドを前提とした、多様な働き方に親和性の高いネットワークの土台を構築できます。インターネットブレイクアウトなどによって、拠点間や拠点からのクラウドアクセスを最適化する機能も有用です。セキュリティ機能を搭載した製品もあるので、安全な業務環境を構築する上でも役立つでしょう。

利便性と情報セキュリティを両立したハイブリッドワークをサポート

働き方の多様化と情報セキュリティの高度化を推進する『BizDriveゼロトラストセキュリティ』。設計、構築、運用まで一気通貫のお客様サポートにより、導入稼働が心配な方を支援します。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。