利便性と情報セキュリティを両立したハイブリッドワークをサポート

働き方の多様化と情報セキュリティの高度化を推進する『BizDriveゼロトラストセキュリティ』。設計、構築、運用まで一気通貫のお客様サポートにより、導入稼働が心配な方を支援します。

Tech-Community for VPN(第1回)

コロナ禍を経て働き方が多様化するとともに、社外から社内ネットワークへアクセスする機会が増えています。しかし、企業によっては、このような業務環境におけるインターネット速度の低下が課題となっているケースがあります。

例えば、これまで問題のなかったWindows Updateにおいて「遅すぎて業務に支障が出ている」とった声が、情報システム部門やネットワーク担当者に届いてはいないでしょうか?もしかするとそれは、ネットワーク環境見直しのサインかもしれません。本コラムでは、インターネット遅延のユースケースから、それらを改善する方法を解説します。

PCなどのデバイスやITシステムの利用方法が大きく変化しています。これまでは社内ネットワーク内から顧客管理や販売管理といった業務に必要なシステムにアクセスすることが一般的でした。しかし、現在は、自宅やサテライトオフィスなどの社外からクラウドサービスにアクセスして業務を進めるケースが増えています。

それによって、2020年頃から問題視されるようになったのが、インターネット回線の遅延です。多くの社員が社外からVPNなどを用いて社内ネットワークにアクセスするようになったことで、アクセスが集中し、ネットワークの遅延が発生するようになりました。

例えば、定期的に発生するWindows Updateがなかなか完了しなかったり、昨今多くの企業が導入しているMicrosoft 365やGoogle Workspaceといったグループウェアサービスで、メールやカレンダー、ドキュメント作成などの動作が遅くなるといった問題です。

このような状況が続くと、システムを管理する総務や情報システム部門への社内からの問合せが増え、ほかの業務に支障をきたす場合もあります。クレームへの対応は心理的にも負担となるでしょう。従業員側にも管理側にとっても解決が望まれる事案です。

なぜ、このような遅延が発生してしまうのでしょうか?システム構成の観点から見ていきます。

まず、Windows Updateについてです。Windows Updateは、マイクロソフト社が提供するWindowsのセキュリティ修正プログラムや機能の更新プログラムのことです。これはOSの安全性や機能性を高めるために欠かすことができません。これらのプログラムは、特定のサーバーから社員1人ひとりのPCにダウンロードされます。従来のように、PCが社内ネットワークに接続されている場合は、情報システム部門の担当者などが夜間の業務時間外などに社内ネットワーク上から更新プログラムを適用することが一般的でした。

しかし、在宅勤務などで社外から社内のネットワークにアクセスする場合は、リモート環境にてプログラムを適用しなければいけません。その場合は、社内に置かれた更新プログラム配布用の専用サーバーへ、社員が一斉にアクセスするという現象が発生します。加えて、プログラムの適用は業務時間内に行われがちです。この結果、社内ネットワークと社員をつなぐ回線の帯域が足りなくなってしまい、遅延が発生するのです。

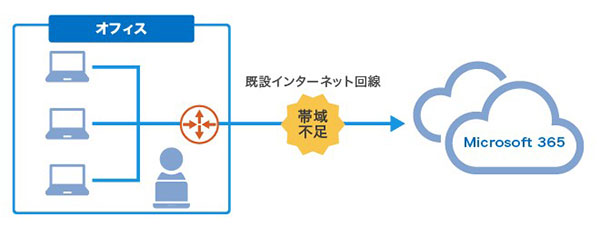

Microsoft 365やGoogle Workspaceといったグループウェアサービスにおける遅延はどうでしょうか。これらのサービスでは、メールやスケジュール、ファイルなど、社外に漏れては困る情報を多数扱います。SaaSなのでどこからでもアクセス可能ですが、実際にはセキュリティや統制の観点から、社外にいる従業員も一度閉域網などで社内ネットワークを経由してからアクセスする、つまり「社内ネットワークで提供しているセキュリティ機能を適用」したうえで利用するという構成を採用している企業が多く見られます。

自宅と社内ネットワーク間のやりとりは、Microsoft 365やGoogle Workspaceを始めとするクラウドサービスを利用するほど多くなってしまいがちです。クラウドサービスを多くの社員が一斉に利用すると、社内ネットワークと社員をつなぐ回線の帯域が足りなくなってしまい、インターネットが遅延してしまうのです。

どうすれば、このようなインターネットの遅延を解消できるのでしょうか。3つの解決策を考えてみます。

1つめの解決策は、インターネット回線およびVPN機器の増強です。遅延が発生する直接的な原因は、ネットワーク帯域の不足と社外から社内へのアクセスを処理するVPN機器の処理速度の低下にあります。

ユーザー数や利用するアプリケーションの数がある程度限定される場合は、新たに回線や機器を追加・増強し、より多くのアクセスを処理できるようにすることで、対処できる場合があります。近年は、企業向けに高速なインターネット回線を低価格で提供するサービスが増えてきました。そのため、かつての専用線のように多くのコストをかけることなく回線や機器を増強できるようになっています。

一方で、VPN機器の増強は対症療法です。不足する帯域量が明確な場合は即効性がありますが、さらなる帯域不足が発生すれば、同じ対応を繰り返さなければなりません。

2つめの解決策は、ネットワーク経路や更新プログラムの配信方法の最適化です。Windows Updateにおける更新プログラムの配信には、WSUS(Windows Server Update Services)という仕組みが多く利用されます。WSUSは1つのサーバーから更新プログラムを配信することもできますが、プログラムの配信サーバーを多拠点に分散したり、PC同士を連携させたりすることで効率的に配信できます。

3つめの解決策は、ネットワーク構成そのものの見直しです。上記の2つは、既存のネットワーク構成をできるだけ変えずに対応するアプローチです。しかし、社内ネットワークを利用するユーザーやアプリケーションは今後、ますます増えていくと予想されます。社内ネットワークへのアクセスが増える度に、回線の増強や配信方法の最適化を行えば、IT部門やネットワーク担当者に大きな負荷がかかります。そこで、ネットワーク構成を見直し、今後の環境変化にも耐えられるようにします。

具体的に、どういった方法でネットワーク構成を見直すべきでしょうか。ここではポイントとなる技術を3つ挙げます。

1つめは、インターネットブレイクアウト(ローカルブレイクアウト)の採用です。これは社外で利用しているPCから、社内ネットワークを経由せず、直接インターネットにアクセスする方法です。これによって帯域のひっ迫を軽減することができます。

ただし、すべてのアプリケーションにおいてインターネットブレイクアウトすると、セキュリティの観点から問題が発生する可能性があります。Windows UpdateやMicrosoft 365など、特定のアプリケーションのみに適用することで、トラフィックを分散しながら安全かつ快適に利用できるインターネット環境を整えられます。

2つめは、複数の回線を1つにまとめて利用する方法です。ボンディングなどと呼ばれます。ボンディングでは無線接続と有線接続を1つの回線に束ねて帯域幅を広げたり、高速な回線と安定した回線を束ねてネットワーク品質を高めたりします。インターネットブレイクアウトによりトラフィックを分散しながら、必要に応じて複数回線を集約することで、より柔軟なネットワークの使い分けが可能になります。

3つめは、トラフィックの可視化と集中管理です。インターネットブレイクアウトやボンディングを行うと、ユーザーがネットワークをどのように利用しているかが分かりにくくなり、情報システム部門における運用管理の負担が増大します。専用のツールを用いてトラフィックを可視化し、機器やアプリケーションの稼働状況を一元的に管理することが有効となります。

こうしたネットワーク構成の見直しの一環に、SD-WANがあります。SD-WANとは拠点間や拠点とクラウドを結ぶネットワーク(WAN)をソフトウェアで制御する技術であり、最適な拠点間通信を可能にします。SD-WANは上述したネットワークの遅延問題を解消する技術をカバーしており、リモートワークが増加する昨今の働き方に適した技術です。複数の拠点を抱えおり、かつリモートアクセスが多い企業、また拠点間通信のパフォーマンスに悩む企業はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

利便性と情報セキュリティを両立したハイブリッドワークをサポート

働き方の多様化と情報セキュリティの高度化を推進する『BizDriveゼロトラストセキュリティ』。設計、構築、運用まで一気通貫のお客様サポートにより、導入稼働が心配な方を支援します。

資料ダウンロード

さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。