開業届を提出して個人事業主になる!出していない場合はどうなる?

-

2023.2.24 (金)Posted by 北森 雅雄

開業届とは、事業を新たに始めたことを税務署に届け出るための書類です。開業届を提出しなくてもべナルティはありませんが、青色申告を行うことにより節税効果が得られるなど、さまざまなメリットが得られます。

また、オフィス・店舗を借りる時や、銀行口座を開設する時、融資を申し込む時などに、開業届の提示が求められる可能性があります。

本記事では、開業届の提出時に押さえておきたいポイントや、開業届の提出方法などについて解説します。 オンラインで開業届を提出する方法についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

1.開業届とは

個人事業主として新たに事業を始める際に、税務署に提出する書類を開業届と言います。

個人事業主は1年間に発生した所得を計算して、税金を納める必要があります。開業届は「新たに事業を始めて納税します」という意思表示を行うための書類です。

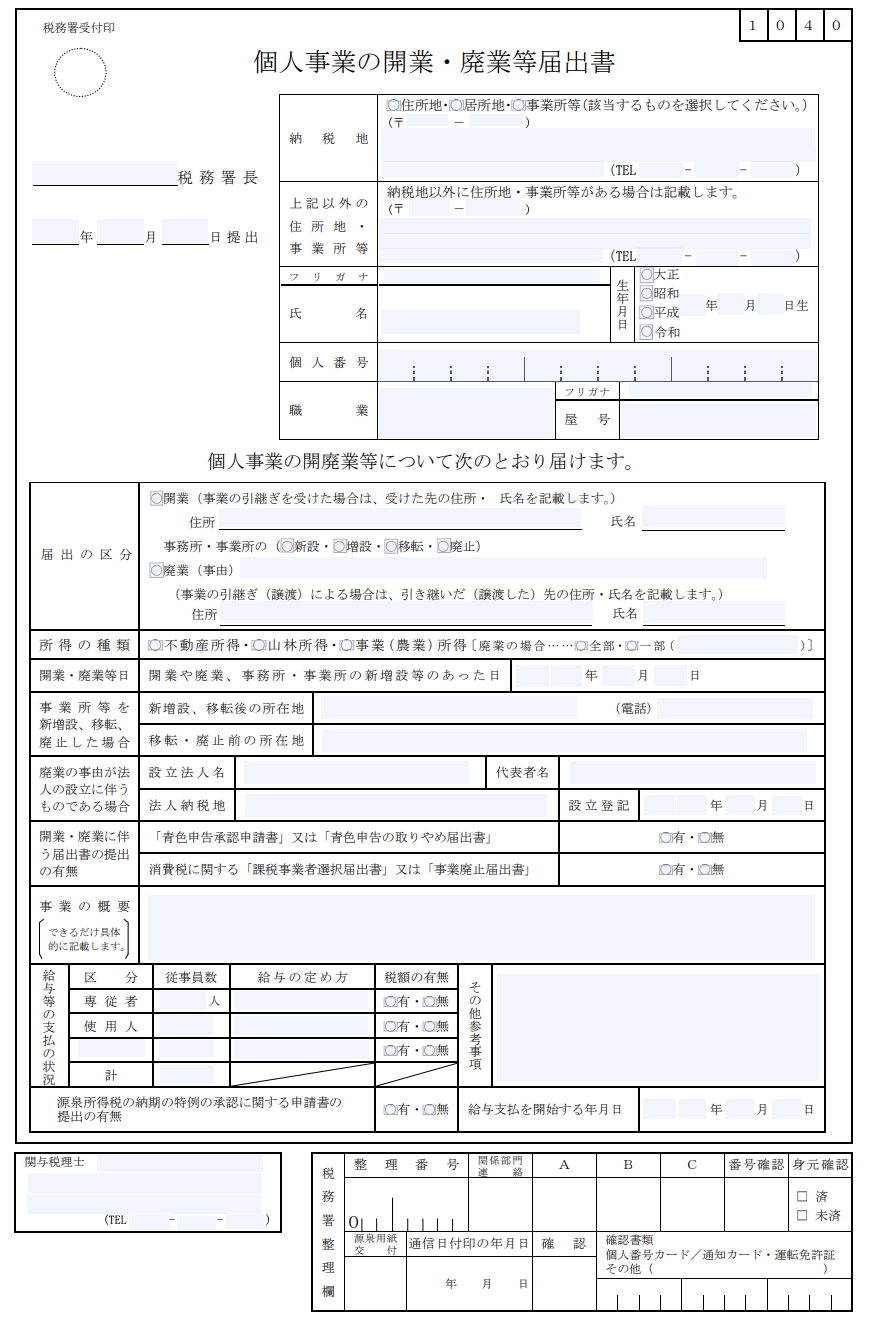

なお、開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。開業した日から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があることを覚えておきましょう。

2.開業届のメリット

開業届を提出することで、税制上の優遇を受けられたり、社会的な信用が得られたりなどのメリットがあります。開業届を提出するメリットを5つのポイントから解説します。

1

青色申告ができる

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。

白色申告は経理業務が簡単な反面、節税効果が低いという特徴があります。それに対して青色申告とは、本格的な経理業務が必要な代わりに、高い節税効果が得られる申告方法です。

青色申告を行う大きなメリットに、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる点があります。納税すべき金額を計算する際に、青色申告特別控除の分の金額を利益から差し引くことで、支払うべき税金が大幅に抑えられる可能性があります。

青色申告にはこの他にもさまざまなメリットがあるため、本腰を入れて事業を運営したいと考えている方は、開業届を提出して青色申告による確定申告を行うといいでしょう。

なお、青色申告を行うためには、開業届の他に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。

2

赤字の繰越・繰戻ができる

青色申告では、1年間の利益が赤字になった時に、赤字の金額を最大3年にわたって繰り越せます。

例えば、開業1年目は購入するべきものが多く、100万円の赤字が発生したとしましょう。翌年以降に黒字に転じた場合には、1年目の赤字100万円を相殺することで、納税するべき金額を抑えることができます。

反対に、黒字から赤字に転じた場合には過去に遡って相殺することも可能です。このケースでは、黒字だった年度分も青色申告をしている場合に限り、所得税の還付を受けることとなります。

赤字の繰越・繰戻は、青色申告特別控除と同様に、開業届と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していることが求められます。

3

屋号名義で銀行口座を開設できる

屋号とはビジネス用の名称であり、飲食店や小売店の店舗名、漫画家やライターのペンネームなどが該当します。屋号を使いたい場合には、開業届に屋号を記入した上で提出しましょう。

個人事業主が事業用の銀行口座を開設する際は、自分の名前を名義としても構いませんが、屋号名義で開設することもできます。取引先や顧客から不信感を持たれることを防ぐためにも、できるだけ屋号名義で開設することが望ましいでしょう。

屋号が記載された開業届の控えは、事業用の銀行口座を屋号名義で開設する時に提示を求められることがあるため、大切に保管しましょう。

4

法人用クレジットカードを申し込める

銀行口座と同じく、法人用クレジットカードの申し込みにも開業届が必要となる場合があります。

法人用クレジットカードを作成することで、プライベートの支出と事業用の支出を明確に分けることが可能です。使った金額を把握しやすい上、効率的に経理業務を行うこともできるので、開業時には申込みをおすすめします。

5

オフィス契約や融資の押し込みがしやすい

事業の種類によっては、オフィスや店舗の賃貸契約を行う場合があります。また、規模の大きな事業を始める際は、融資を検討する場合もあるでしょう。

どのケースでも、申し込みや審査の際に開業届の控えを求められることがあります。いざという時に慌てないよう、事前に準備しておくようにしましょう。

3.開業届のデメリット・注意点

提出することでさまざまなメリットが得られる開業届ですが、気をつけるべきポイントはあるのでしょうか。開業届のデメリットや注意点について解説します。

1

配偶者の扶養から外れる可能性がある

配偶者が勤める会社の健康保険組合に入っている場合に、開業届を提出することで、健康保険上の扶養から外れてしまう可能性があります。

扶養の対象であるかどうかといったルールは、健康保険組合ごとに定めることができます。「開業した時点で扶養から外れる」というルールを設けている組合もあれば「個人事業主の年収が一定額を超えることで扶養から外れる」と定めている組合もあります。

配偶者の扶養から外れると、これまでに支払っていなかった健康保険料を自分で納めることになります。扶養から外れたくないという方は、事前に健康保険組合のルールを確認しましょう。

2

失業手当をもらえなくなる可能性がある

失業手当を受けるためには「次の仕事を探している状態である」という条件に該当している必要があります。開業届を提出して個人事業主となると、就職の意思がないとみなされて、失業手当を受けられなくなる可能性があります。

会社を辞めて失業手当をもらっているという方は、開業するタイミングをよく検討しましょう。

3

青色申告をすると帳簿付けに時間がかかる

青色申告特別控除を利用して65万円もしくは55万円の控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けを行う必要があります。

複式簿記とは、簿記のルールに基づいた正式な帳簿付けの方法です。日々発生する入金や出金を記録し、最終的に1年間のまとめとして貸借対象表や損益計算書を作成する必要があります。

複式簿記による帳簿付けは、会計ソフトを使えば初心者の方でも行うことができます。しかし、そのような作業が苦手という方は戸惑うこともあるかもしれません。

なお、開業届と青色申告承認申請書を出しても、単式簿記と呼ばれる簡単な帳簿付け行うことも可能です。その場合は控除額が10万円となるため、節税効果が低い点に注意しましょう。

青色申告を行う場合の控除額と、控除を行うための条件は下記の通りです。

| 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |

| 届出 | 必要 (開業届と青色申告承認申請書) |

必要 (開業届と青色申告承認申請書) |

必要 (開業届と青色申告承認申請書) |

| 記帳方法 | 単式簿記 | 複式簿記 | 複式簿記 |

| e-Taxによる電子申告 | 不要 | 不要 | 必要 |

それぞれの控除を受けるためには、この他にもさまざまな条件があるため、詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。

4.開業届の提出方法

開業届の提出方法について、実際の流れに沿って解説します。

1

開業届をダウンロードして記入する

国税庁のホームページから開業届をダウンロードして、必要事項を記入します。開業届は税務署でも入手できるため、税務署が近くにあるという方は直接足を運んでもいいでしょう。

2

開業届を提出する

開業届を税務署に提出する方法は、以下の通りです。

- ●税務署に直接持参する

- ●郵送する

- ●時間外収受箱に投函する

開業届を税務署に直接持参すると、記入漏れなどがないか窓口の担当者がチェックしてくれます。きちんと記入できているか自信がないという方は、税務署に足を運んでもいいでしょう。

税務署の開庁時間は、平日の8時30分〜17時です。税務署に直接持ち込む際は、時間に余裕を持って行きましょう。また、確定申告の時期は混み合っていることが予想されるため、注意が必要です。

税務署に行く時間がないという方は、郵送による提出がおすすめです。開業届を提出した際は、開業届の控えに受付印をもらって保管する必要があります。郵送する場合には、開業届の控えを受け取るための返送用封筒を同封しましょう。

また、税務署に設置された時間外収受箱への投函も可能です。時間外収受箱はどの税務署でも設置されているものであり、休日や夜間でも自由に投函できます。郵送の場合と同様に、必要な書類と返送用封筒を入れて、後日開業届の控えを受け取りましょう。

3

開業届を保管する

受付印の入った開業届の控えは、自分が開業したことの証明となる重要な書類です。 銀行口座の開設や融資の申請などの際に使用することがあるため、失くさないように大切に保管しましょう。

5.開業届はオンラインでも作成可能

開業届はオンラインでも作成・提出することができます。本項では、e-Taxとfreee開業の二つの方法を紹介します。

1

e-Tax

e-Taxとは、国税庁による電子申告・納税システムです。確定申告書など、国税に関する各種書類を作成して提出することができます。

e-Taxを初めて利用する際は、事前に登録を行い、システムをインストールする必要があります。また、マイナンバーカードや、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライターが必要なことに注意しましょう。

e-Taxを利用する際の手順は、以下の通りです。

- 1.利用者識別番号を取得する

- 2.電子証明書を取得する

- 3.e-Taxをインストールする

- 4.「所得税」を追加する

- 5.作成したい書類を選択する

- 6.画面に沿って必要な項目を入力する

- 7.電子署名を付与して送信する

e-Taxで提出した場合には、開業届の控えはありません。メッセージボックスに届く「データを受け付けました」という内容のメッセージが控えの代わりとなります。印刷して大切に保管しましょう。

参照:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

2

freee開業

freee会計やfreee人事労務など、業務のサポートを行うさまざまなソフトを提供するfreee株式会社によるソフトです。開業届や「所得税の青色申告承認申請書」など、開業時に税務署に提出する可能性のある書類を作成できます。

開業届は複数の項目を記入するため、初めての作成だと戸惑うことがあるかもしれません。しかし、freee開業では、あらかじめ用意された選択肢の中から選択したり、解説を読みながら入力したりできるため、初めてでも安心して作成できるでしょう。

参照:freee開業

6.開業届に関するQ&A

最後に、開業届の提出に関してわかりにくいポイントをまとめて解説します。

1

開業届を提出する税務署はどこ?

開業届は、開業届の上部にある「納税地」に記載した住所を管轄する税務署に提出します。基本的に、オフィスや店舗を持っていない個人事業主であれば自宅の住所を管轄する税務署となります。

管轄する税務署がわからない場合は、以下のURLから検索できます。

参照:国税局・税務署を調べる

2

個人事業主が開業届を提出する際に必要なものは?

個人事業主が開業する際は、自身の事業の状況に応じて、税務署に以下の書類を提出します。

- ●開業届:開業する際に提出

- ●所得税の青色申告承認申請書:青色申告を行う場合に提出

- ●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:従業員を雇う場合に提出

- ●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:納付を半年に一度行う場合に提出

- ●青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書:家族を雇う場合に提出

開業届には「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」や「源泉所得税の納期の特例に関する申請書の提出の有無」といった項目があります。開業届と一緒にその他の書類を提出する際、当てはまる項目があれば「有」にチェックを入れましょう。

また、税務署に提出する開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の他に、各都道府県にある都道府県税事務所に「個人事業税の事業開始申告書」を提出します。

税務署に提出するのは、国税である所得税に関する書類です。それに対して、都道府県税事務所に提出するのは地方税である個人事業税に関する書類です。なお、どちらの書類も提出漏れによるペナルティが課されることはありません。

3

個人事業主が開業届を出していないとどうなる?

開業届は所得税において提出が義務付けられた書類であり、開業してから1ヶ月以内に提出しなければいけないと定められています。

しかし、提出が1ヶ月以上遅れたり、提出しなかったりしても、必要な確定申告を行っていればペナルティが課されることはありません。

開業届を出さない場合には、以下の影響が生じます。

- ●青色申告できない

- ●屋号名義の口座やクレジットカードが作れない場合がある

- ●補助金や助成金の申請ができない場合がある

開業届や「所得税の青色申告承認申請書」を提出しないと、自動的に白色申告での確定申告になることを覚えておきましょう。

7.まとめ

開業届は個人事業主として事業を開始する際に提出する重要な書類です。開業届を提出することで、青色申告による節税効果が期待できるなどのメリットがあります。

開業届の提出方法は複数あり、窓口への持ち込みや郵送、オンラインでの提出などがあります。自分の都合に適した方法を選び、開業届を正しく提出しましょう。

-

経費精算ならサービスとサポートをセットに!

経費精算 無料体験申込フォーム

経費精算 無料体験申込フォームNTT東日本では、経費精算をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。

実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!

この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。

NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。