ネットワークとは?IT社会を支える通信技術について徹底紹介

-

2024.10.31 (木)Posted by NTT東日本

ネットワークとは?IT社会を支える通信技術について徹底紹介

ネットワークは複数の機器を接続する技術です。現代ではスマートフォン、サーバー、果ては家庭用電気製品まであらゆるモノが相互に接続されています。その基盤となるネットワークについて、運用者が知っておくべき種類や技術について基礎から紹介します。

高度・複雑化するサイバー攻撃へ必要な

最低限のセキュリティ対策をパッケージ化し、

さらに運用・監視をまるっとすべてNTT東日本におまかせ可能!

「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」の資料をこちらからダウンロードできます

1.ネットワークとは

ネットワークはコンピュータ同士を接続する仕組みで、現代IT社会のインフラです。その利用範囲は個人から全世界の人々まで、さまざまです。まずネットワークの言葉の定義と利用用途について紹介します。

①ネットワークの定義

ネットワークは「つながり」を意味する単語です。IT(情報通信)の分野では、コンピュータ、スマートフォン、サーバーが互いにつながっている状態を意味しています。ハードウェア同士のつながりが世界中にクモの巣のように広がることで、インターネット(Web)は構成されます。通信機器と通信回線の総体として、コンピュータネットワークとも呼ばれます。

②ネットワークの目的

コンピュータネットワークがあることで、情報の流通コストを限りなくゼロに抑えられます。メールを使ったテキストや画像の送受信、ファイルサーバーを使った資料の共有、ネットショッピング、電子決済、SNS、動画配信、オンラインゲーム、IP電話、その他あらゆるインターネットサービスはコンピュータネットワークを基盤に作られています。

一方、複数のコンピュータがネットワークに接続されることで、不正アクセスや情報漏えいなどサイバーセキュリティのリスクも生じます。ネットワークを運用する際には、利便性と同時に安全性にも配慮する必要があります。

高度・複雑化するサイバー攻撃へ必要な

最低限のセキュリティ対策をパッケージ化し、

さらに運用・監視をまるっとすべてNTT東日本におまかせ可能!

「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」の資料をこちらからダウンロードできます

2.ネットワークの種類

ネットワークは利用範囲や採用している技術によって分類されます。インターネットとイントラネット、LANとWANの違いをそれぞれ紹介します。

①イントラネットとインターネット

ネットワーク同士を相互接続する技術はインターネットワーキングと定義されます。ネットワークは大きくイントラネットとインターネットに二分されます。

イントラネットはある特定の人々や組織内でのみ利用されるネットワークです。もともと企業内のプライベートネットワークはメーカーごとに異なる技術を用いて構成されていました。それに対してTCP/IPといったインターネットの標準技術を取り込んだプライベートネットワークが、イントラネットとして定義されました。

一方でインターネットは不特定多数の人々が利用可能なネットワークです。つまり誰でも利用できるようになったイントラネットの集合体がインターネットとも言えます。

②LAN/WAN

ネットワークはLANとWANに分類されます。LANはLocal Area Networkの略称で、特定の個人や組織内で管理、運営されたネットワークのことを意味しています。LANは限られた人だけが使うことを想定しているため、外部からのアクセスを制限しています。一方でWANはWide Area Networkの略称でLANよりも広いエリアでのネットワークを指し、主に電気通信事業者により管理、運営が行われています。WANを世界規模で実現しているのがインターネットです。

3.ネットワークを構成する技術

ネットワークは数々の要素技術の集合体です。世界中でネットワーク同士を相互につなげるために、ネットワークには標準とされる技術がいくつも存在します。その中でも最も重要かつ一般的なネットワーク技術について紹介します。

①プロトコル

プロトコルとは通信を行うための世界共通の約束事です。情報工学では通信プロトコルとも呼ばれますが、一般的にはプロトコルと略して呼ばれます。インターネットで標準利用されるプロトコルはTCP/IPです。

TCP/IPは、IETF(インターネット技術特別調査委員会)という非営利組織によって取り決められています。IETFによって議論や取り決めされた内容はインターネット上で公開されており、その文章はRFCと呼ばれます。一般的にTCP/IPの仕組みはOSに標準搭載されています。そのため、大半の人はプロトコルを意識することなくインターネット通信を行えるのです。

②IPアドレス

IPアドレスは通信の相手先を識別するための番号で、インターネットアドレスとも呼ばれます。IPアドレスは0から255までの数字4組をドットでつなぎ表されます。0.0.0.0〜255.255.255.255まで利用可能です。インターネットで利用されるIPアドレスはグローバルIPアドレスと呼ばれ、仕組み上重複が許されません。そのためICANNという非営利団体を中心に全世界で管理が行われています。

(1)ルーティング

通信先のIPアドレスの特定は多数のルーターと呼ばれる機器を通じて行われます。インターネットは網の目状に通信機器が接続されており、通信経路は数えきれない組み合わせとなります。

そのためルーターは通信先のIPアドレスに対して最適経路を検索するのです。この仕組みをルーティングと呼びます。一般的にインターネットでの通信を行う際は、複数のルーターを経由して通信先となるIPアドレスの特定を行います。

(2)IPv4/IPv6

一般的なIPアドレスのバージョンはIPv4ですが、最大約43億通りしか存在できません。現在はインターネットの急速な普及でIPv4のアドレスが枯渇しかけています。そのため近年IPv6と呼ばれるバージョンの利用が進んでいるのです。IPv6は約340澗(かん)個のアドレスが存在可能なため、事実上重複は発生しないと言われています。

(3)DNS

IPアドレスは数字の並びであるため、人が覚えるには向かない形式です。そのため人が覚えやすく識別するために、ドメインと呼ばれる文字列が用いられます。ドメインはIPアドレスと同じく重複が許されないため、世界共通で厳密に管理されています。

IPアドレスとドメインを紐づける仕組みがDNSです。ホームページのアドレスはこのDNSの仕組みによって実現されています。

DNSはDomain Name Systemsの略称で、世界中に分散して存在するDNSサーバーを用いて紐づけを行なっています。ある任意のドメインにアクセスする際には必ず複数のDNSサーバーに問い合わせを行います。そこでIPアドレスを取得した上で接続が確立されるのです。

③OSI参照モデル

ネットワークで用いる多数のプロトコルについて、7つの階層に通信機能を分類したのがOSI参照モデルです。OSI参照モデルは国際的な標準規格であり、メーカーごとに異なる機器であっても通信が行えます。

(1)アプリケーション層

アプリケーション層(L7)はユーザーが利用するソフトウェアのデータ形式や通信手段を定義しています。以下のようなプロトコルが代表的です。

HTTP/HTTPS:Webページやアプリケーションの閲覧

FTP/SFTP:ファイル転送

POP:メール受信

DNS:ドメイン名とIPアドレスの紐付け

(2)プレゼンテーション層

プレゼンテーション層(L6)はデータの表現方法や暗号化、圧縮に関する役割を持ちます。アプリケーション層から受け取ったデータを適切なデータ形式に変更し、セッション層に渡します。またセッション層から受け取ったデータをアプリケーションで識別できるようにデータ変換するのも、プレゼンテーション層の役目です。

(3)セッション層

セッション層(L5)は通信の開始から終了までの手順が定義されています。セッション層で論理的な通信回路は確立されます。代表的なプロトコルはSSL/TLSです。セッション層からL7までのレイヤーは、HTTPのような単一のプロトコル内で定義されているケースが多いです。

(4)トランスポート層

トランスポート層(L4)は通信の信頼性や品質に対して責任を持ちます。代表的なプロトコルはTCPとUDPです。TCPは通信に不具合が見つかった場合、データの再送を試みて重複するデータの削除を行います。一方でUDPは動画ストリーミング配信やビデオ通話など、リアルタイム性が求められる通信で利用します。トランスポート層の制御はOSによって行われ、ルーターやスイッチには依存しません。

(5)ネットワーク層

ネットワーク層(L3)は通信経路の選択(ルーティング)や、データ転送の中継を担います。前述したIPのプロトコルはネットワーク層で利用されます。ネットワーク層があることで、通信機器同士を直接接続することなく、中継点を経由して通信が確立されるのです。

(6)データリンク層

データリンク層(L2)は直接接続(隣接)した通信機器同士のプロトコルが定義されています。端末固有のMACアドレスを用いたイーサネット接続が代表的なプロトコルです。

データリンク層では物理層(L1)で発生したエラーの検出や修正方法について定義されています。一方で最終的な通信先の保証はネットワーク層よりも上位層で行われるため、データ転送の信頼性に関する規定は含まれません。つまりデータリンク層では隣接する通信機器同士で確実な通信を行うことに主眼が置かれているのです。

(7)物理層

物理層(L1)は通信機器で利用するコネクタの形状やピン数など、物理的なプロトコルが定められています。通信機器は電気信号や光を用いてデータ転送を行います。物理層ではそのような転送に必要な電気、機械、機能、手続きが定められているのです。

④ネットワークを構成するハードウェア

ネットワークの最小単位はある2つの機器同士の通信です。ここでは通信機器同士の接続を確立する上で、最小限必要な機器とその役割について紹介します。

(1)コンピュータ/サーバー

コンピュータ、サーバーは通信の主体です。これらの機器には有線無線どちらかの通信口が設けられており、その通信口を経由して通信の確立やデータの送受信を行います。

通信機能を持っていれば、あらゆる機器はネットワーク接続が行えます。測定装置や制御機器も通信機能が付帯することで、ネットワークを通じてデータの取得や操作が行えるのです。このネットワークがインターネットに接続されていた場合、IoT(Internet of Things)となるのです。

(2)ルーター

ルーターは物理層からネットワーク層までの役割をもった、2つ以上のネットワークを中継する通信機器です。家庭などで使われるWi-Fiルーターは無線により、通信機器同士の通信を中継します。またWi-Fiルーターは近くの基地局と接続することで、インターネットへの接続を実現しています。LAN内におけるIPアドレスの管理や付与、通信の暗号化やフィルタリングなど、ルーターはネットワークを作る上での重要な基盤です。

(3)ケーブル/無線

通信を確立するためにはケーブルか無線が必要です。ケーブルは物理的な通信を確立するための通信線です。ルーターとコンピュータ、ルーターとLANコンセントなどの接続を行います。Wi-Fiは無線LANの技術で、実はアメリカの業界団体の登録商標です。近年ではWi-Fiの普及によりケーブルを目にする機会も減っています。

4.ネットワーク運用をするうえで重要な技

企業内でネットワーク構築や運用を行う場合、専門的な知識が求められます。近年ではネットワーク技術も進歩しており、選択肢が増え続けているのです。ここではそのようなネットワークの構築、運用をはじめるうえで知っておくべき3つの概念を紹介します。

①仮想化

仮想化はCPU、メモリ、ネットワークといった物理的リソースを、ソフトウェア上で仮想的に利用するための技術です。あくまでハードウェア上で扱う技術であることから、ハードウェアのスペックを越えることはできません。たとえば2GBのストレージが5台ある場合、仮想環境で利用できるストレージは最大で10GBまでとなります。

しかし仮想化技術があれば、必ずしも物理的なマシンを購入する必要がありません。クラウドサービスを通じて仮想化されたネットワークリソースを用いることで、物理的なローカルネットワークと同じ環境を構築できます。この技術はVPN(Virtual Private Network)と呼ばれ、多くの企業で導入が進んでいます。サーバーやケーブルなどの管理も不要で、設定をソフトウェア上で完結できることから導入工数を抑えられるのがメリットです。企業の規模や予算に合わせて、ハードウェアで構築したネットワークとVPNの併用を検討することがオススメです。

-

面倒な設定もラクラク! 「ギガらくVPN」

「ギガらくVPN」の資料を無料でダウンロードいただけます。

②冗長化

冗長化とは機器トラブル等に備え、バックアップ装置を備えておくことです。企業内ネットワークは従業員同士が資料や情報共有を行うために欠かせない環境です。そのためネットワークが使えなくなると、企業活動に支障をきたします。被災による有線ケーブルの切断やサーバーの停止など、ネットワークを構成する機器が使えなくなるリスクの考慮が必要です。

冗長化はこのようなリスクを考慮して、あらかじめ予備の機器準備を行います。有事の際にはネットワークの切り替え作業を行うことで、利用停止時間(ダウンタイム)を最小限に留められるのです。

③監視・セキュリティ

本来、企業の重要情報はネットワーク内に閉じた場所にのみ存在するべきで、外部からの接続は情報漏えいのリスクにつながります。またネットワーク内であっても従業員によるデータの持ち出しといった、不正利用のリスクも考えられます。運用担当者はこのような有事に備えて、ネットワークの監視や情報セキュリティ対策を行う必要があるのです。

接続ごとに通信ログを残すことで、「いつ誰がどのような情報にアクセスしたのか」を履歴として保存できます。また外部からマルウェア感染や不正アクセスを受けないためにも、ネットワークの境界や内部に情報セキュリティ対策ソフトを導入します。ファイアウォールや通信の暗号化を行うことで、情報漏えいリスクが軽減されるのです。

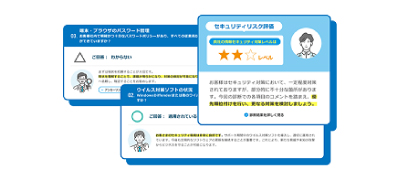

情報セキュリティの課題と対策が見つかる!セキュリティリスク診断

情報セキュリティの現状を「見える化」し、

現在のリスクと取るべき対策がわかる!

- 診断をスタート(無料)

※(株)NTT東日本サービスのページへ遷移します

5.まとめ

ネットワークは現代のIT社会を支えるインフラです。IT技術者はその仕組みを理解し、自社のニーズに沿ったネットワークの構築、運用が求められます。またネットワークの技術の進化に伴い、考慮するべきセキュリティ要件も変わります。

NTT東日本の「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージサービス」は、ウイルス侵入の検知や防御だけでなく、感染の早期発見・早期対応、万が一ウイルス感染が疑われる場合のプロによる調査・復旧支援まで対応しています。

常に通信状況をモニタリングし、感染の疑いがある場合は該当端末の隔離や、ウイルス駆除を遠隔でサポートします。

万が一ウイルスに感染した場合の影響調査から復旧にかかる費用の補償ができるサイバー保険が標準付帯されているのがポイントです。

ぜひネットワーク運用でご検討いただければと思います。

高度・複雑化するサイバー攻撃へ必要な

最低限のセキュリティ対策をパッケージ化し、

さらに運用・監視をまるっとすべてNTT東日本におまかせ可能!

「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」の資料をこちらからダウンロードできます

おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージのトップに戻る

- おまかせセキュリティ事故駆け込み窓口

中小企業のお客さまに対し、情報セキュリティ事故に遭遇した際、これまで培ってきたNTT東日本の情報セキュリティ事故対応ノウハウによって「被害を最小限に抑える」、「事故発生の原因を解析する」、「事故発生前の状態に復旧する」などのサポートを行う窓口です。

- おまかせクラウドアップセキュリティ

クラウドメール、クラウドストレージ上でセキュリティ脅威を検知・遮断する機能に加え、導入支援をセットでご提供。

セキュリティサポートオプションの追加でセキュリティレポートのご提供やウイルス感染時の駆除支援等もご利用いただけます。