USBメモリの寿命はどのくらい?おすすめのデータ保管方法も解説

-

2022.11.03 (木)Posted by

「現状、USBメモリにデータを保存しているけれど、それって問題あるの?」

「USBメモリが寿命を迎えると、何が起こるの?」

USBメモリを使ったことがある方ならば、一度はこのような不安を抱えた経験があるのではないでしょうか。

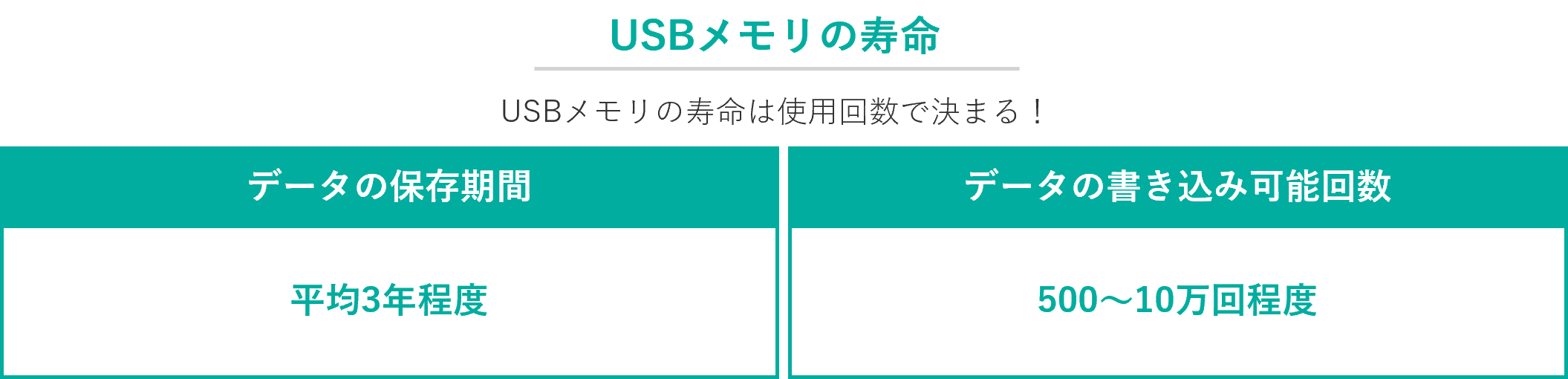

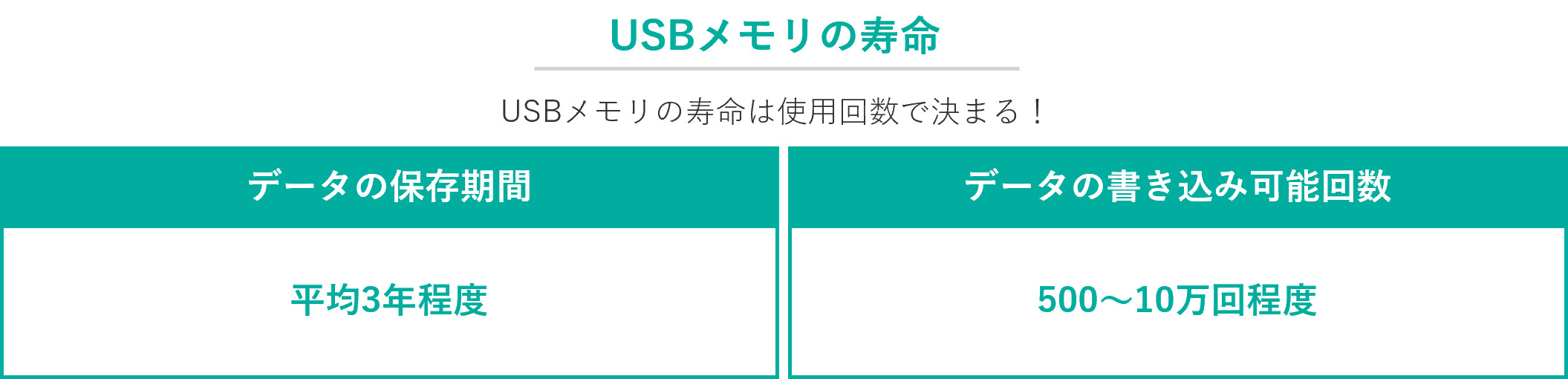

USBメモリの「データ保存期間」と「データ書き込み可能回数」には、寿命があります。

USBメモリはとても便利な記憶媒体ですが、寿命があると知ると、このまま使い続けても大丈夫なのか、不安になってしまいますよね。

USBメモリの寿命は、その種類や使い方によって大きく変わります。

市販されている製品の中には1年程度の寿命しかもたないものもありますし、寿命が10年ほどある高価なUSBメモリであっても、その使い方次第では寿命が短くなってしまうことがあります。

重要なデータについては、長期保存が可能なクラウドストレージを利用することをおすすめします。例えば、NTT東日本の「コワークストレージ」であれば安全に、そして半永久的にデータを保存できます。

とはいえ、USBで長期保存することも十分可能です。

では、USBメモリの寿命はどのくらいで、寿命を迎えるとどのような障害が発生するのでしょうか。

また、USBメモリを長く安全に使うには、どうすればいいのでしょうか。

この記事では、下記のポイントについて詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、USBメモリの寿命についてはもちろん、データの長期保存に適した方法についても、理解を深められるでしょう。

1. USBメモリの寿命はどのくらい?

USBメモリは、永遠に使えるわけではありません。

データの「保存期間」と「書き換え可能回数」には寿命があり、これを超えて使用を続けていると、様々な不具合が生じる可能性があります。

この章では、USBメモリの寿命に関する下記のポイントについて、わかりやすく解説します。

1-1. USBメモリには寿命がある!

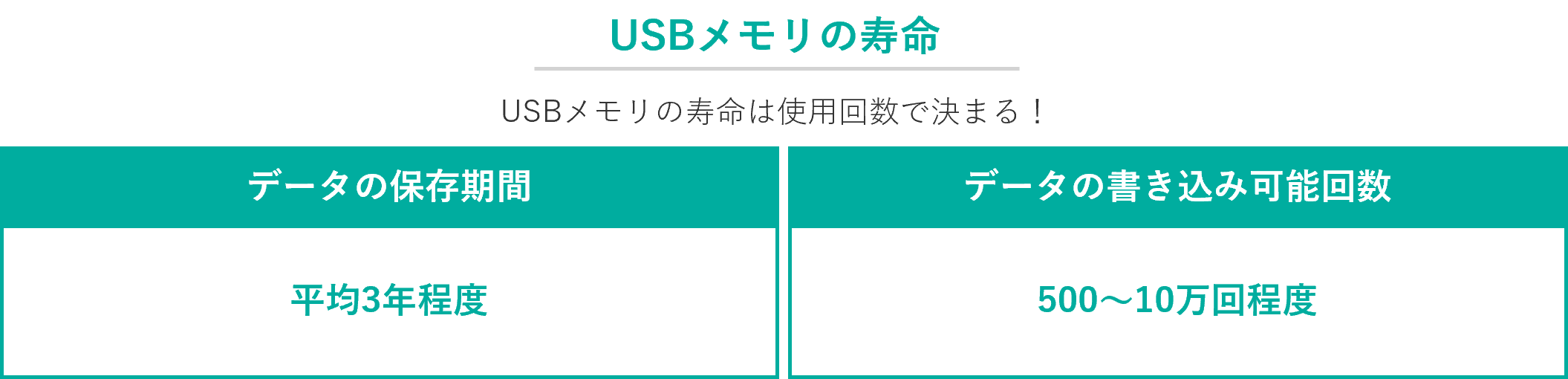

USBメモリの「データ保存期間」と「データの書き込み可能回数」には、上限(寿命)があります。

一般的なUBSメモリのデータ保存期間は、平均3年程度と考えられています。

品質が良いUSBメモリの中には10年程度の寿命をもつ製品もありますが、一般に市販されている製品の場合、データを正常かつ安全に保存できるのは3年が目安となります。

■USBメモリの寿命は「使用期間」ではなく「使用回数」で決まる!

USBのデータ保存期間は平均3年程度ですが、どんな使い方をしても3年は絶対に大丈夫、というわけではありません。

というのもUSBメモリの寿命は、「使用期間」よりも「使用回数」に、大きく影響されるのです。

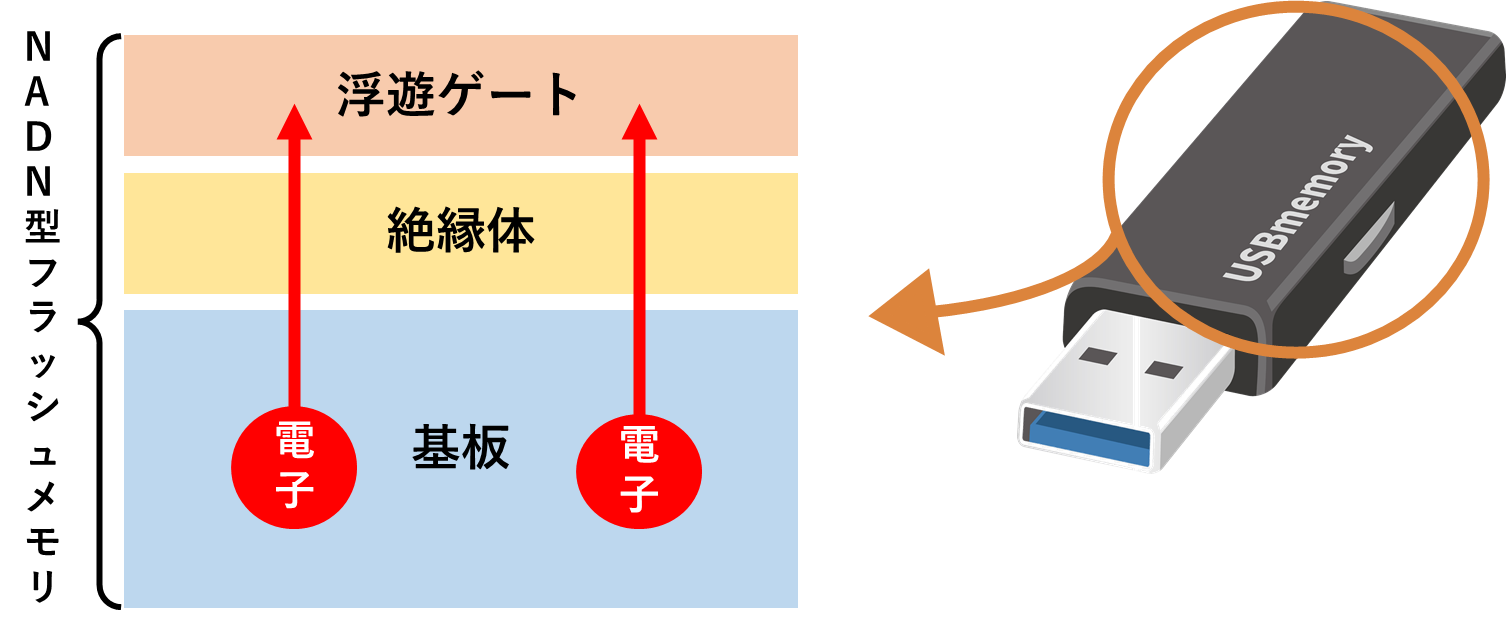

少し専門的な話しになるのですが、一般的なUSBメモリには、「NADN型フラッシュメモリ」という、データを記憶する素子が内蔵されています。

このNADN型フラッシュメモリは[基盤][絶縁体][浮遊ゲート]から成っており、USBメモリに書き込むデータ(電子)は基板から絶縁体を突き抜け、浮遊ゲートに格納されます。

▼USBメモリにデータを保存する仕組み

このとき、電子が突き抜けた絶縁体にはダメージが生じます。このダメージは、電子が突き抜ける度に、つまり、データを書き込む度に蓄積されます。

そして、絶縁体の劣化が進みこれが正常に機能しなくなったとき、USBメモリは寿命を迎えるのです。

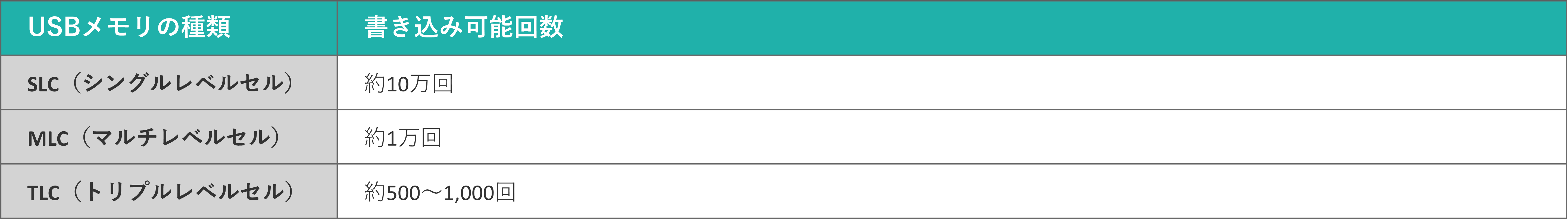

1-2. 【種類別】USBメモリの寿命(書き込み可能回数)の目安

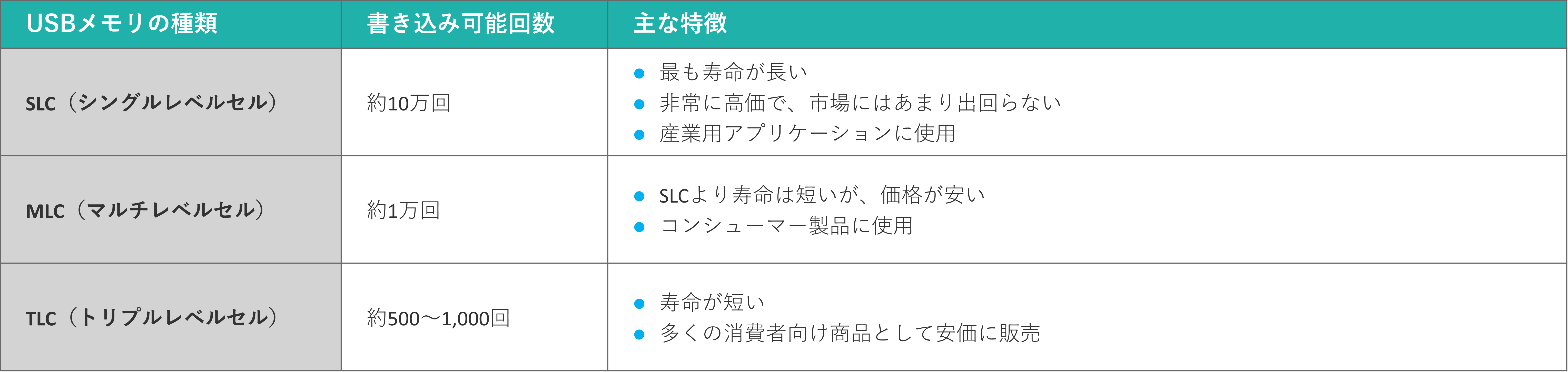

USBメモリの“本当の意味での寿命”ともいえる「書き込み可能回数」は、USBメモリの種類によって大きく異なります。

ここにいう「書き込み可能回数」とは、USBメモリの容量すべてを書き換えた場合の数値をあらわします。

例えば、容量32GB・書き込み可能回数500回のUSBメモリの場合、32GBの500回分(=約16TB)のデータを書き込んだ場合に、寿命を迎える計算になります。

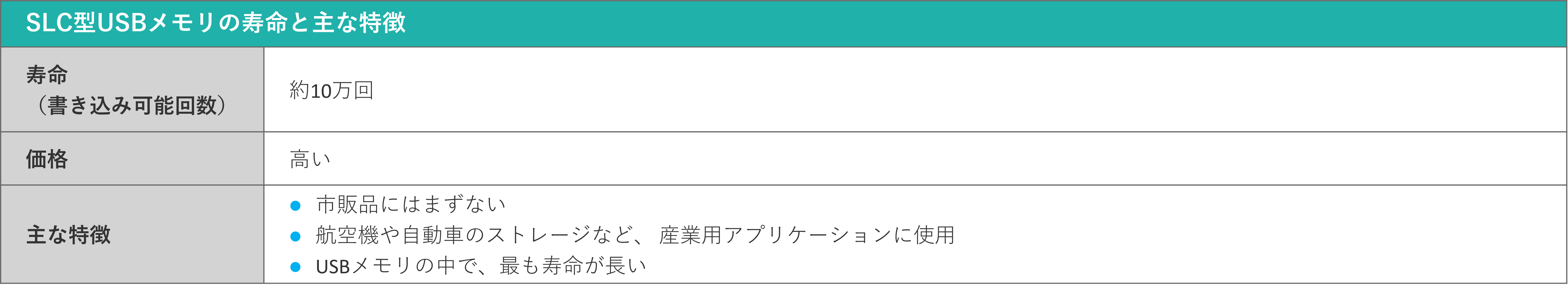

■ SLC(シングルレベルセル)型USBメモリの寿命

SLC(シングルレベルセル)とは、2つのメモリセルを使ってデータを記録する方式のことをいいます。

このタイプのUSBメモリは、データの書き込みをする際に内部を通過する電子の量が少ないため、他のタイプのUSBメモリに比べて寿命が長いのが特徴です。

ただ、このタイプのUSBメモリは非常に高価で、一般の小売店などで販売されることはまずありません。

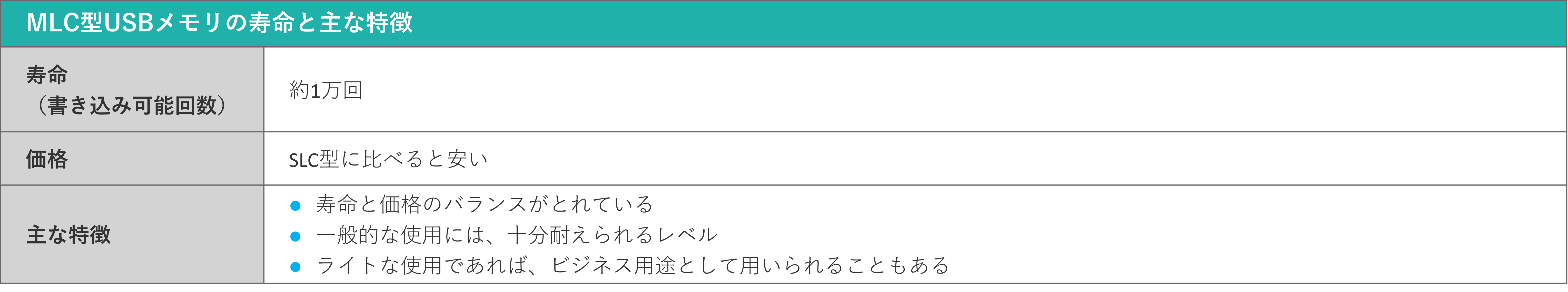

■ MLC(マルチレベルセル)型USBメモリの寿命

MLC(マルチレベルセル)とは、4つのメモリセルを使ってデータを記録する方式のことをいいます。

このタイプのUSBメモリでは、データを記録する際に内部を通過する電子の量が増えるため、SLC型USBメモリに比べて寿命が短くなってしまいます。

MLC型USBメモリの寿命はSLC型USBメモリの10分の1程度ですが、価格も安いため、これを採用する企業は少なくありません。

書き込み可能な回数は1万回程度ですが、一般的な使用には十分耐えられるレベルであるため、ビジネス用途としても、ライトな使用であれば問題ないでしょう。

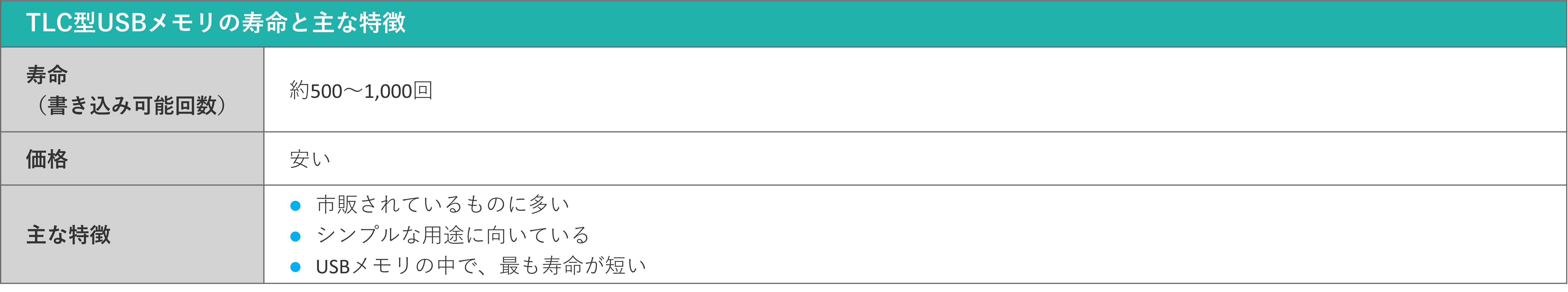

■ TLC(トリプルレベルセル)型USBメモリの寿命

TLC(トリプルレベルセル)とは、8つのメモリセルを使ってデータを記録する方式のことをいいます。

このタイプのUSBメモリでは、データを記録する際に内部を通過する電子の量がさらに増えるため、他のタイプに比べてUSBメモリの寿命はかなり短くなります。

TCL型USBメモリには、約500~1,000回程度しかデータの書き込みができません。

そのため、ビジネス用途には向きませんが、個人が文書や音楽、画像などのデータを保存したり、データの受け渡しに利用したり、といった用途であれば、問題なく利用できるでしょう。

1-3. USBメモリの寿命を確認する方法

USBメモリの寿命を確認するには、 「動作保証年数」 と 「書き込み可能回数」 をチェックする必要があります。

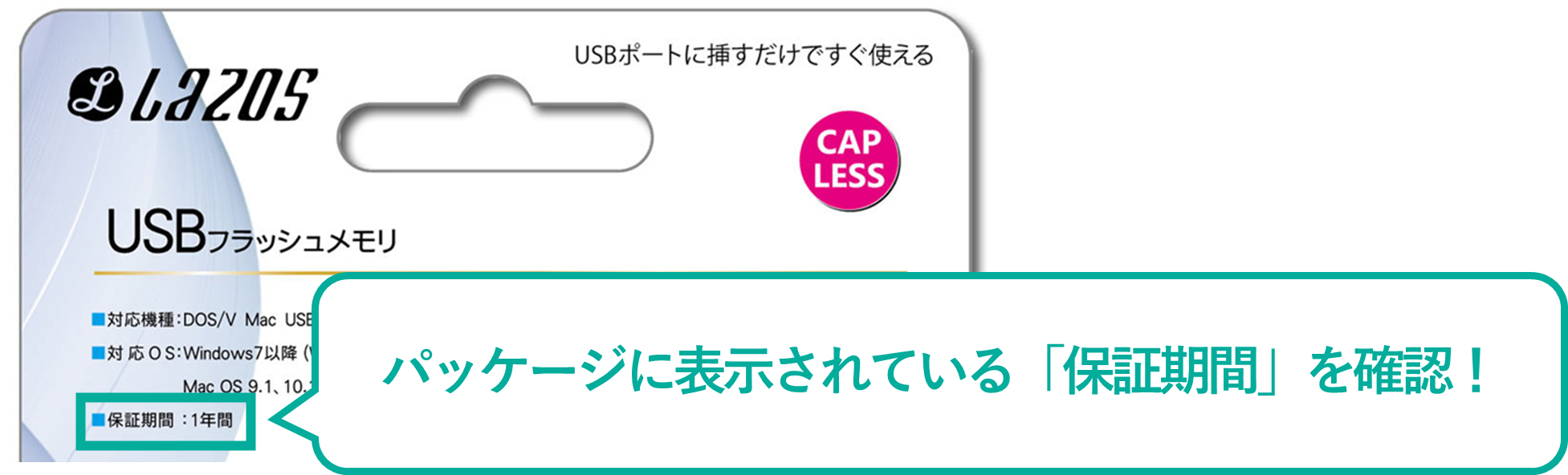

■動作保証年数の確認方法

USBメモリのデータ保存期間の寿命は、「動作保証年数」から確認できます。

動作保証年数はUSBメモリのパッケージに記載されていますので、購入前に必ず確認しましょう。

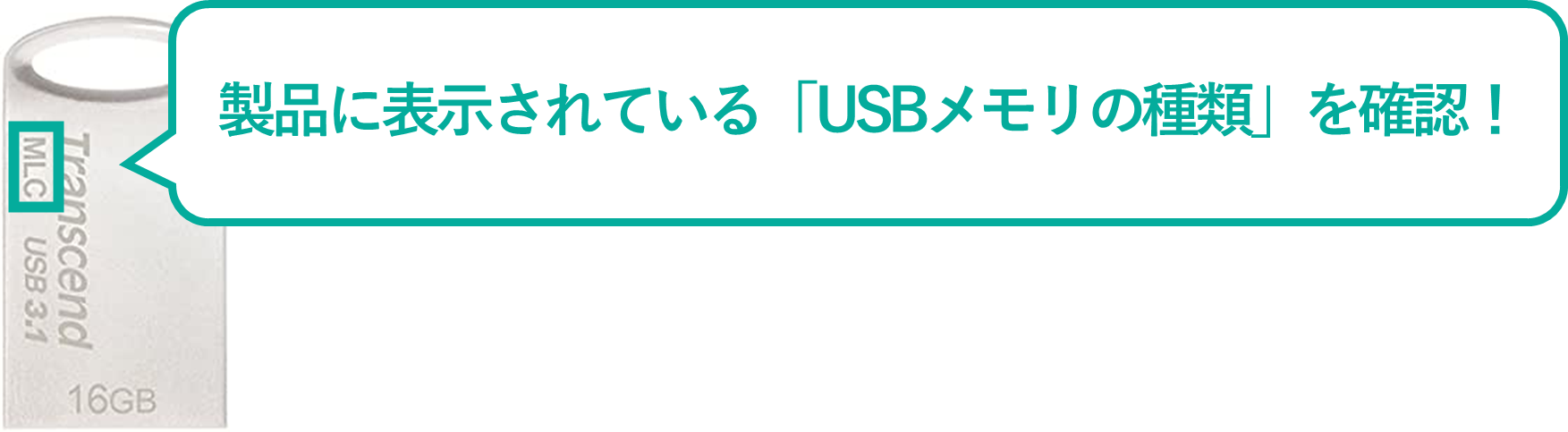

■ 書き込み可能回数の確認方法

USBメモリの書き込み可能回数の寿命は、USBメモリの種類から確認することができます。

「SLC」「MLC」「TLC」といったUSBメモリの種類は、パッケージや製品に記載されていますので、必ず確認しましょう。

■使用中のUSBメモリへの書き込み可能回数を確認する方法

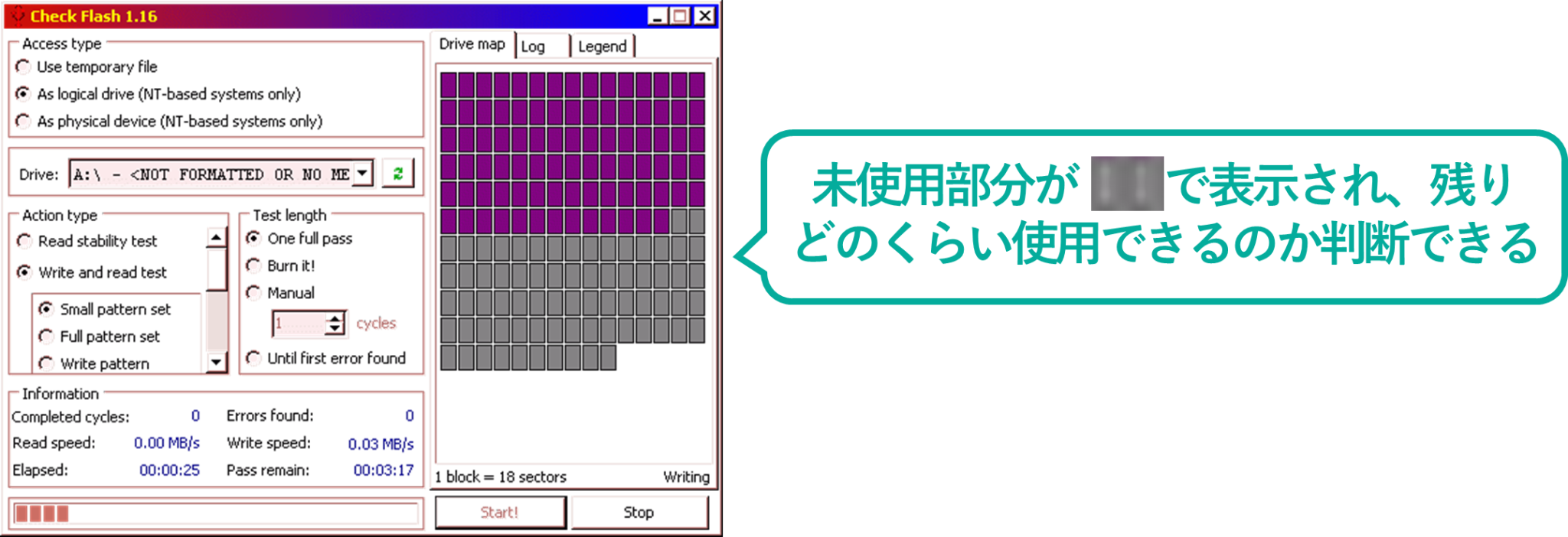

使用中のUSBメモリにあとどのくらい書き込み可能なのか、その回数を調べたい場合は、専用のソフトを利用するといいでしょう。

この種のソフトは、使用頻度データをもとにUSBメモリの寿命を診断します。

USBメモリの寿命を診断するソフトにはいくつかの種類がありますが、無料で利用できるものであれば「Check Flash」が有名です。

Check Flashはこちらより無料でダウンロード・インストールできますので、お手持ちのUSBメモリの寿命が気になる方は、一度利用してみてはいかがでしょうか。

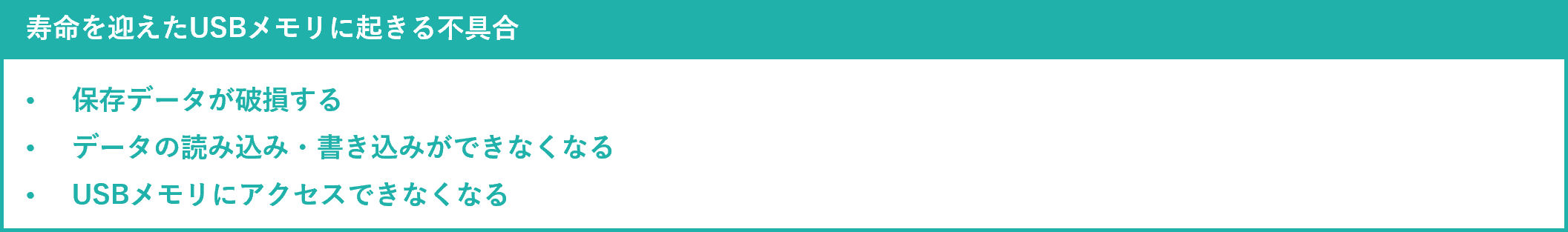

2. USBメモリが寿命を迎えると何が起きる?

USBメモリが寿命を迎えると、以下のような不具合が生じる可能性があります。

お手持ちのUSBメモリに上記のような症状がある場合、それはもしかしたら、寿命が近づいているサインなのかもしれません。

この章では、USBメモリの寿命が近づいた場合に、あるいは、USBメモリが寿命を迎えた場合に起きる不具合について、解説します。

2-1. 保存データが破損する

USBメモリが寿命を迎えた場合にまず起こるのが、保存しているデータの破損です。

保存データを開こうとすると下記のような症状がみられる場合、USBメモリの寿命が近づいている可能性があります。

USBメモリの保存データのうち、破損しているのが一部のみである場合、その他の正常なデータについては救出することが可能です。

USBメモリに保存したデータの一部が破損していた場合は無理にアクセスしようとせず、保存データを別の記録媒体にバックアップすることをおすすめします。

2-2. データの読み込み・書き込みができなくなる

USBメモリが寿命を迎えると、データの読み込みや書き込みができなくなることもあります。

一般的には「書き込みエラー」の方が先に発生することが多く、次いで、「読み込みエラー」が生じるようになります。

書き込みも読み込みもできなくなった場合、USBメモリの寿命がいよいよ近づいている、と考えて間違いないでしょう。

2-3. USBメモリにアクセスできなくなる

USBメモリの寿命が完全に尽きると、これに一切アクセスできなくなってしまいます。

この場合、保存したデータは完全に失われてしまっていることがほとんどです。

普段使っているパソコン以外の端末に接続してみても全く反応しないのであれば、基本的に、内部に保存したデータの復元は諦めるしかありません。

USBメモリがある日突然使えなくなるケースは、あまり多くありません。

一般的には、データの一部破損や書き込み・読み込みエラーなどが起き始め、やがて、完全に使えなくなってしまいます。

そのため、「2-1. 保存データが破損する」や「2-2. データの読み込み・書き込みができなくなる」でご紹介したようなエラーが起きた場合は「要注意」と考え、大至急、別の記録媒体にバックアップをとることで、大切なデータを守りましょう。

3. USBメモリを長く安全に使うために大切なポイント5つ

いつかは寿命を迎えるUSBメモリですが、少しでも長く、安全に使いたいですよね。

そこで注意したいのが、下記5つのポイントです。

この章では、USBメモリを長く安全に使うために大切なポイントについて、解説します。

3-1. 容量の大きいファイルの書き込み回数をできるだけ抑える

USBメモリを長く使うためには、容量の大きいファイルの書き込み回数を、なるべく抑えることをおすすめします。

「1. USBメモリの寿命はどのくらい?」で解説したように、USBメモリの寿命はデータの書き込み回数によって決まります。

例えば、容量32GB・書き込み可能回数500回のUSBメモリの場合、32GBの500回分(=約16TB)のデータを書き込んだ場合に、寿命を迎えます。

そのため、大容量ファイルのUSBメモリへの書き込み回数を減らせば、その分だけ寿命を伸ばす効果が期待できるのです。

動画ファイルや画像ファイルといったサイズの大きいデータは、一度保存したら編集したり動かしたりしないことをおすすめします。

3-2. USBメモリを接続したままにしない

USBメモリを長く安全に使うには、これをパソコンなどに、接続したままにしないことも大切です。

というのも、USBメモリをパソコンなどに接続したままにしていると、熱が溜まって内部が高温になり、保存データを読み込めなくなってしまうことがあるのです。

また、ノートパソコンにUSBメモリを接続したまま持ち運びをすると、物をぶつけたり引っかけたりして接続端子が破損し、UEBメモリの寿命を縮めてしまう可能性もあります。

USBメモリは精密機器ですので、熱を溜めたり衝撃を与えたりしないよう、大切に使うようにしましょう。

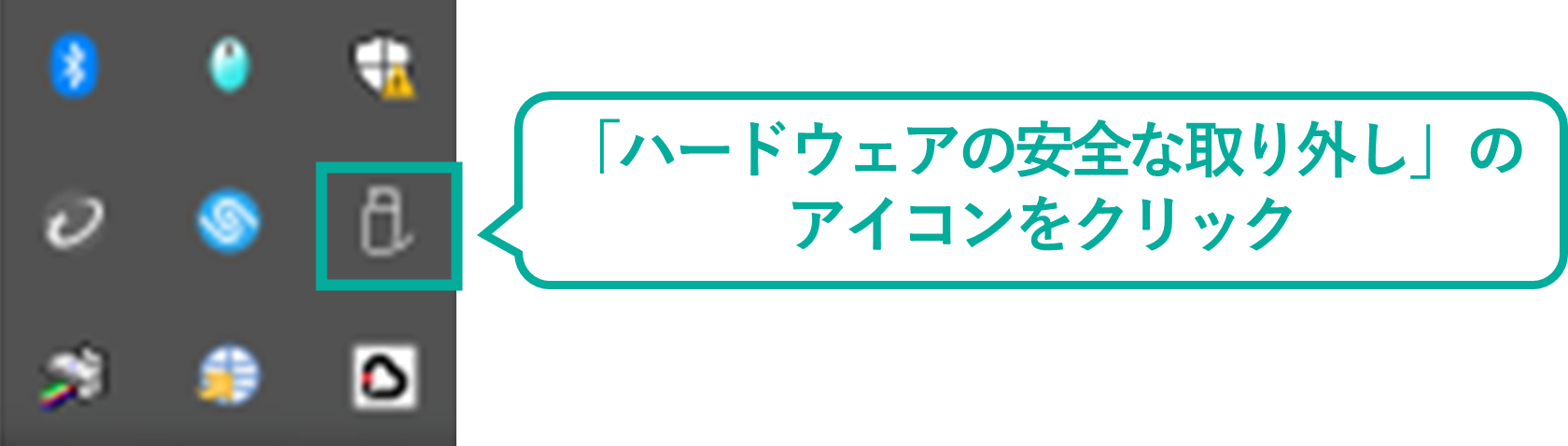

3-3. USBメモリは正しく取り外す

USBメモリの寿命を縮めないためには、接続機器から「正しく取り外す」ことも大切です。

パソコンに接続しているUSBメモリは、タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてから取り外しましょう。

この工程を省いてUSBメモリをいきなり外すと、内部に保存しているデータが破損する可能性があります。

3-4. USBメモリを保管する場所の環境に注意する

USBメモリは精密機器ですので、長く安全に使うには、保管場所の環境を整えることも大切です。

具体的には、以下のような点に注意しましょう。

3-5. USBメモリにウイルスを感染させないよう注意する

USBメモリを長く安全に使うには、ウイルスを感染させないことも大切です。

USBメモリにウイルスを感染させると、内部に保存していたデータが破損・消失するリスクがあるのはもちろん、そのUSBメモリを別のパソコンに接続することで、感染を拡大させてしまう可能性もあります。

大切なデータを守るためにも、また、ウイルス感染を拡大させないためにも、USBメモリにウイルスを感染させないようにしましょう。

具体的には、以下のような対策が効果的です。

特に、ネットカフェのパソコンなど、誰が利用するのか、どのようなウイルス対策が講じられているのかわからないパソコンには、USBメモリを接続しないことをおすすめします。

4. データの長期保存におすすめの方法

USBメモリはコンパクトで使いやすい記録媒体ですが、データの長期保存には向きません。

「1. USBメモリの寿命はどのくらい?」で解説したように、USBメモリのデータ保存期間とデータ書き込み可能回数には、寿命があるからです。

データを長期保存する場合は、下記のような方法を検討してみてはいかがでしょうか。

この章では、データを長期保存する場合におすすめの方法について、解説します。

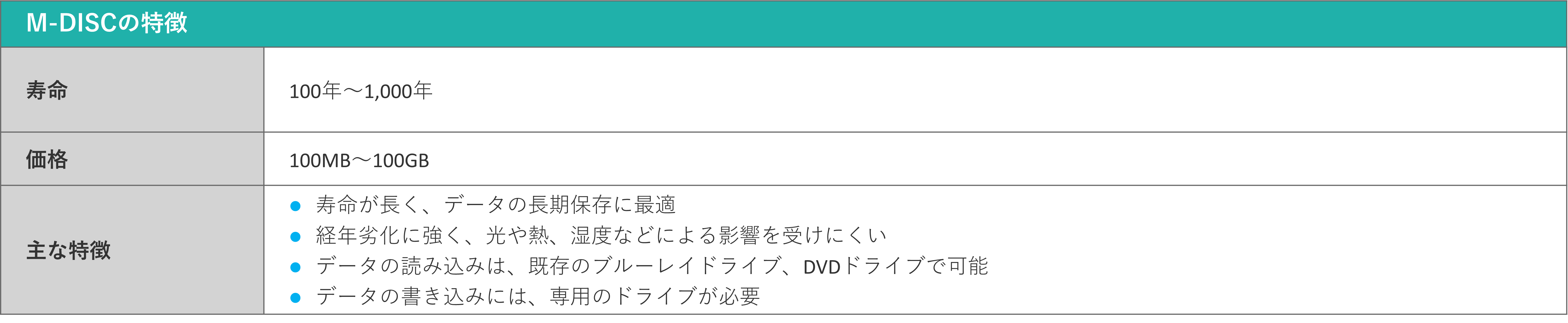

4-1. M-DISCに保存する

「M-DISC」とは長期保存用光ディスクの一種で、耐久性を高めたブルーレイディスクやDVDのことを言います。

M-DISCは経年劣化に強く、その寿命は短いものでも100年、長いものでは1,000年とも言われています。

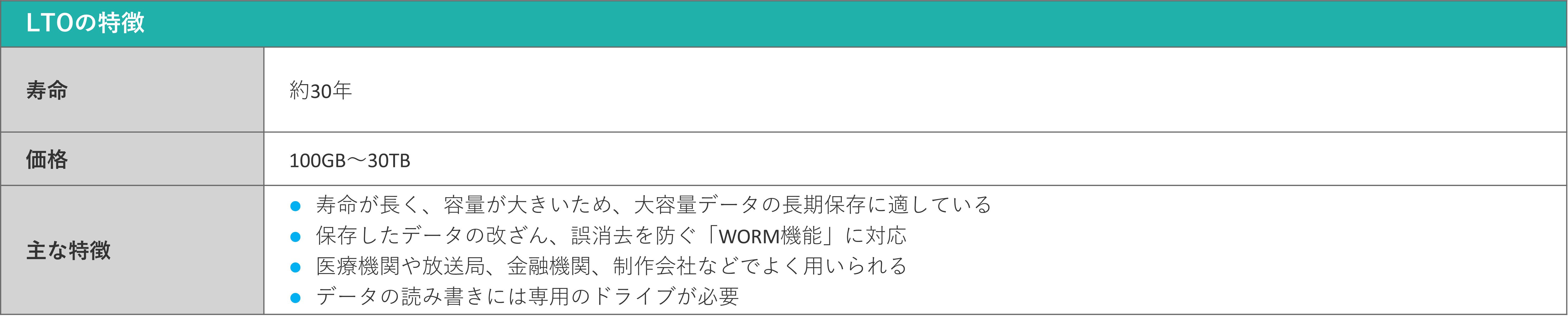

4-2. LTOに保存する

LTOとは、「Linear Tape-Open」の略で、磁気テープ技術を使ってデータを保存する記録媒体のことをいいます。

その寿命は約30年程度で、最高30TBの容量(LTO Ultrium8・圧縮時)があることから、大容量データの長期保存に適していると考えられています。

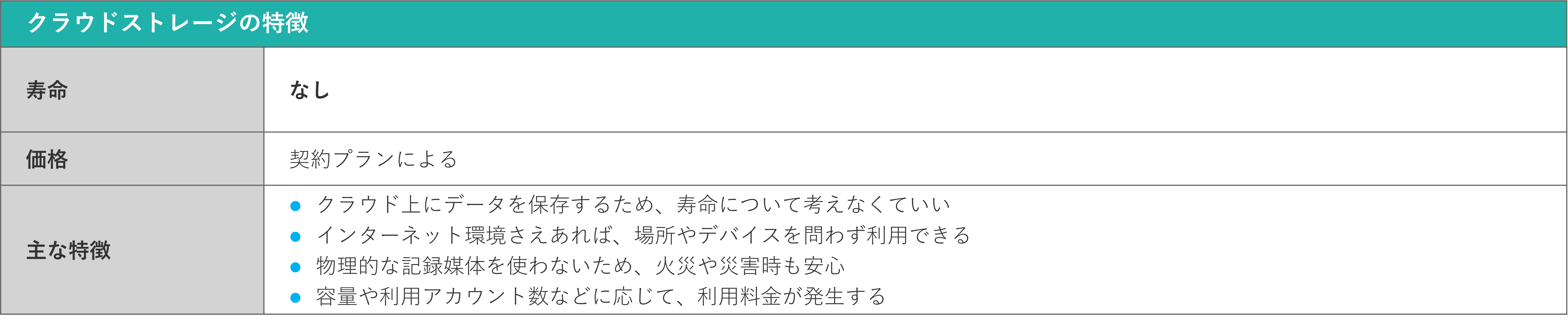

4-3. クラウドストレージを利用する

クラウドストレージとは、データを保存するために設置された「インターネット上のスペース」のことを言います。

データはクラウド上に保存されますので、記録媒体の寿命について考える必要はありません。

5. クラウドストレージの利用はコワークストレージがおすすめ

データを長期保存するにあたり、クラウドストレージの利用を検討されている方にぜひおすすめしたいのが、「コワークストレージ」です。

その理由は、下記3つのポイントにあります。

この章では、コワークストレージがデータの長期保存に適している理由について、ご紹介します。

5-1. 記録媒体の「寿命」について考える必要がない

コワークストレージは、インターネット上のスペースにデータを保存する、クラウドストレージサービスです。

USBメモリのように物理的な記録媒体にデータを保存するわけではないため、「寿命」を気にする必要はありません。

サービスの利用を続ける限り、データを保存しておくことが可能です。

記録媒体の劣化を気にせずデータを長期保存できるのは、とても魅力的なポイントと言えるでしょう。

5-2. 自社のニーズに合ったプランを自由に選べる

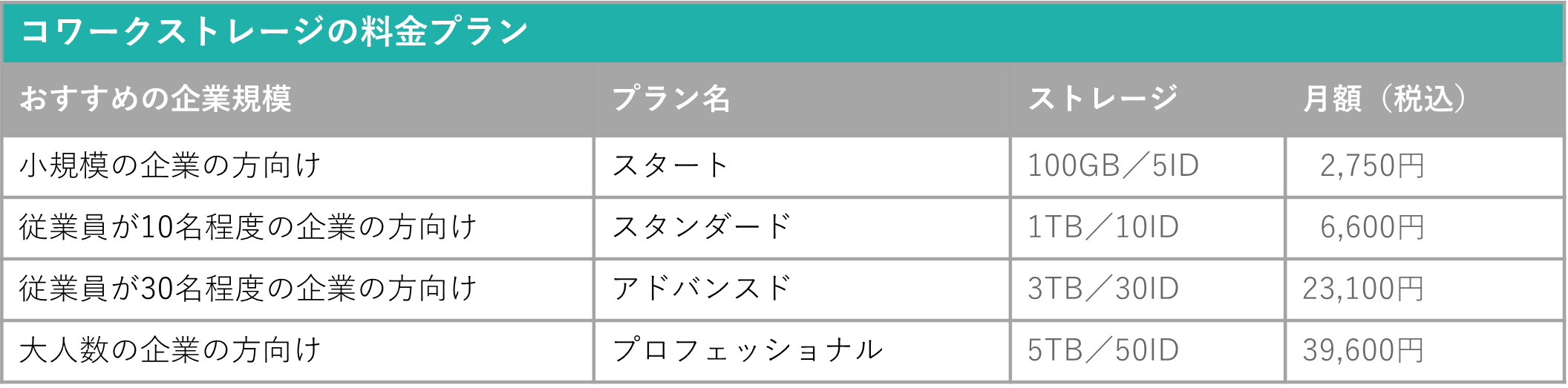

コワークストレージでは4種類の料金プランが用意されており、自社のニーズに合ったものを自由に選ぶことができます。

▼コワークストレージの料金プラン

詳しい料金はこちら。

コワークストレージでは、100GBから5TBまで、保存できるデータの容量を自由に選べます。

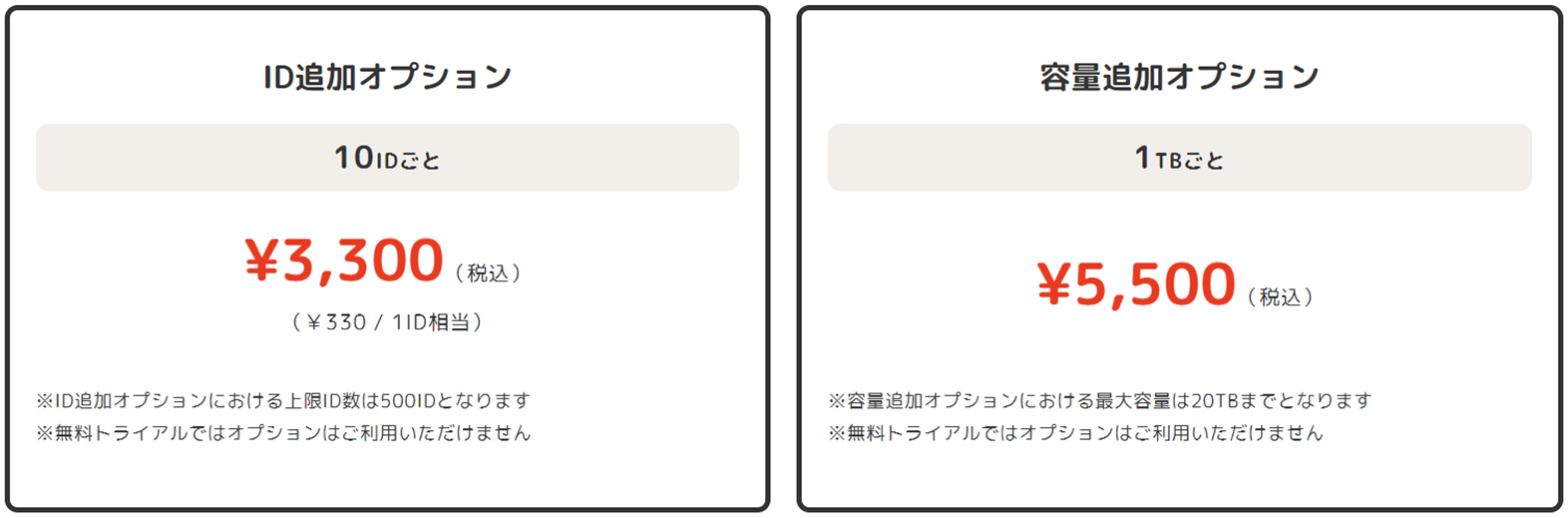

また、下記のようなオプションをプラスすることで、サービス内容を自社のニーズに合ったものにカスタマイズすることも可能です。

10年、20年単位でデータを長期保存するとなれば、必要な容量が増えることも予想されます。

こういったケースで物理的な記録媒体を使っていると、別の記録媒体を用意し、これにデータを移行させ、新たらしいデータを追加で保存する、といった作業が必要になります。

これに対してコワークストレージならば、容量追加オプションをプラスするだけでよく、これまでと同じようにデータを保存することが可能です。

このようにコワークストレージでは、データ保存に関するニーズの変化にも、柔軟に対応することができるのです。

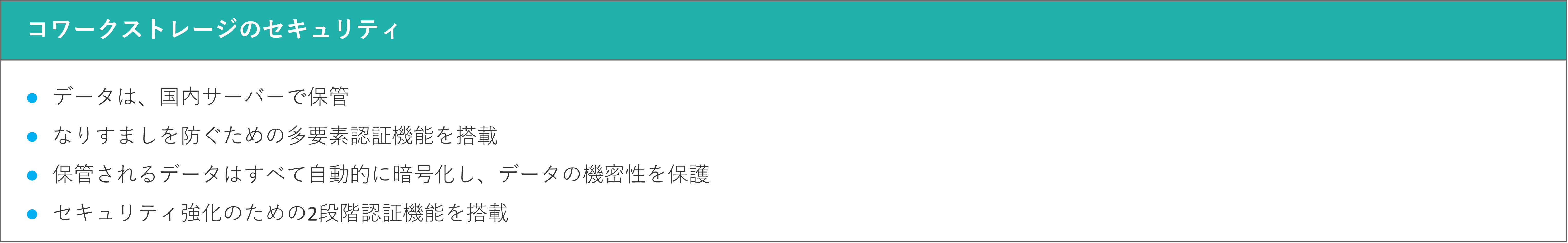

5-3. 強固なセキュリティ対策で大切なデータを安全に保存できる

データをクラウドストレージに長期保存する場合、やはり心配なのは「安全性」ですよね。

大切なデータが流出したり、外部からの攻撃に遭ったりしては、大変なことになってしまいます。

この点、コワークストレージでは非常に強固なセキュリティ対策が講じられているため、データを安全に長期保存することが可能です。

これだけ強固なセキュリティであれば、大切なデータを安心して預けられるのではないでしょうか。

今なら30日間無料でトライアルすることができます。この機会にぜひ、コワークストレージのセキュリティを体験してみてください。

まとめ

USBメモリの「データ保存期間」と「データ書き込み可能回数」には、寿命があります。

これらのうち特に重視すべきなのは「データの書き込み可能回数」で、その寿命はUSBメモリの種類によって異なります。

USBメモリが寿命を迎えると下記のように様々な不具合が生じる可能性がありますので、十分注意しましょう。

万一このような不具合が起きた場合はUSBメモリの使用を直ちに中止し、保存してあるデータを救出することをおすすめします。

また、データの保存期間が3年程度しかないUSBメモリは、データの長期保存に不向きです。

データを長期間・安全に保存したい場合は、以下のような方法を検討してみてはいかがでしょうか。

現在、USBメモリに大切なデータを保存している方は、その寿命をチェックするとともに、他のデータ保存方法についても検討してみることをおすすめします。

もし、クラウドストレージの導入をお考えでしたら、NTT東日本の「コワークストレージ」もご検討ください。