開業届提出時の必要書類は?提出するべきケース・提出方法について

-

2023.2.02 (木)Posted by 北森 雅雄

個人事業主が開業する際は税務署に開業届を提出します。それに加えて、必要に応じてその他の必要書類を準備しなくてはいけない可能性もあります。

しかし、どの書類を用意して、どこに提出すればいいのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。また、開業時はやるべきことも多く、何かと多忙で余裕がないという方もいるでしょう。

本記事ではこれから開業届を提出する方に向けて、開業時の必要書類について解説します。各種類の内容や提出が必要なケースなどについて解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次:

1.開業届とは

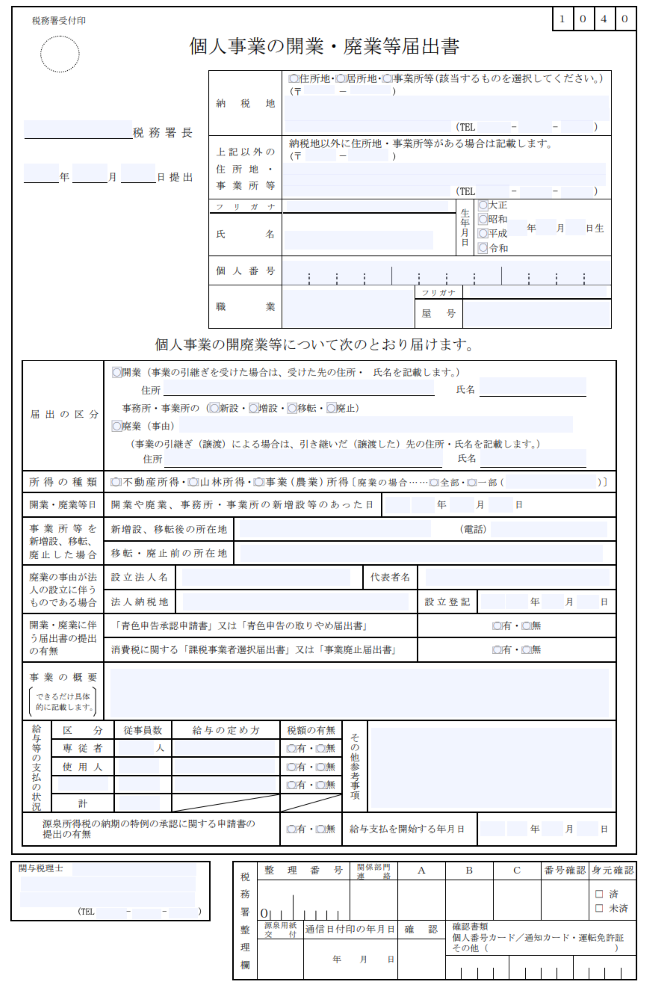

個人事業主として開業する際は開業届という書類を税務署に提出する必要があります。開業届は所得税法により、開業してから1ヶ月以内に提出しなくてはいけないと定められています。

開業届を提出することで節税効果の高い「青色申告」と呼ばれる方法で確定申告できたり、屋号で銀行口座が開設できるようになったりなどのメリットがあります。その他にも、保育園の申し込みや融資の申請などの場面で、開業届の控えが求められることがあります。

なお、開業届は正式名称を「個人事業の開業届出・廃業届出書」と言います。

2.開業届の提出方法

開業届の提出方法には、以下の方法があります。

- ●税務署の窓口に直接持参する

- ●税務署の時間外収受箱に投函する

- ●税務署に郵送する

- ●オンラインで提出する

税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。時間内の持参が難しいという場合には、各税務署に設置されている「時間外収受箱」に投函したり、郵送したりすることも可能です。

また、e-Taxなどを利用してオンラインで提出する方法もあります。オンラインで開業届を提出する詳しい方法については、本記事の後半で解説します。

3.開業届の提出時に必要なもの

提出時に迷わないよう、必要なものをあらかじめ確認しておきましょう。

1

開業届

税務署や国税庁のホームページで開業届を入手し、記入しましょう。国税庁のホームページではPDFに入力したものを印刷することができます。

また、開業届の控えは受領印を押してもらった状態で保管する必要があるため、控えも忘れずに用意しましょう。

2

マイナンバーカード・マイナンバーが確認できる書類

窓口での提出では、マイナンバーを確認するためにマイナンバーカードの提示を求められます。マイナンバーカードがない場合には、以下の書類でも構いません。

- ●通知カード

- ●住民票の写し

- ●住民票記載事項証明書

時間外収受箱や郵送による提出の場合、コピーを取り「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けて提出します。

参照:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

3

本人確認書類

マイナンバーカードを持っていない場合には、以下のいずれかの提示も必要です。

- ●運転免許証

- ●パスポート

- ●公的医療保険の保険証など

窓口で直接提出しない場合には、前項と同じくコピーを「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けて提出します。

4

返送用封筒・返送用切手

開業届を郵送する場合、もしくは時間外収受箱に投函する場合には、受領印の押された控えを受け取るための返送用封筒を同封します。

封筒には自分の名前や住所を記載し、切手も貼り付けましょう。

4.開業届とその他の必要書類

開業届を提出する際は、事業の状況などに応じてその他の書類を税務署に提出する必要があります。各書類の内容や、提出する必要のある人の条件などについて解説します。

1

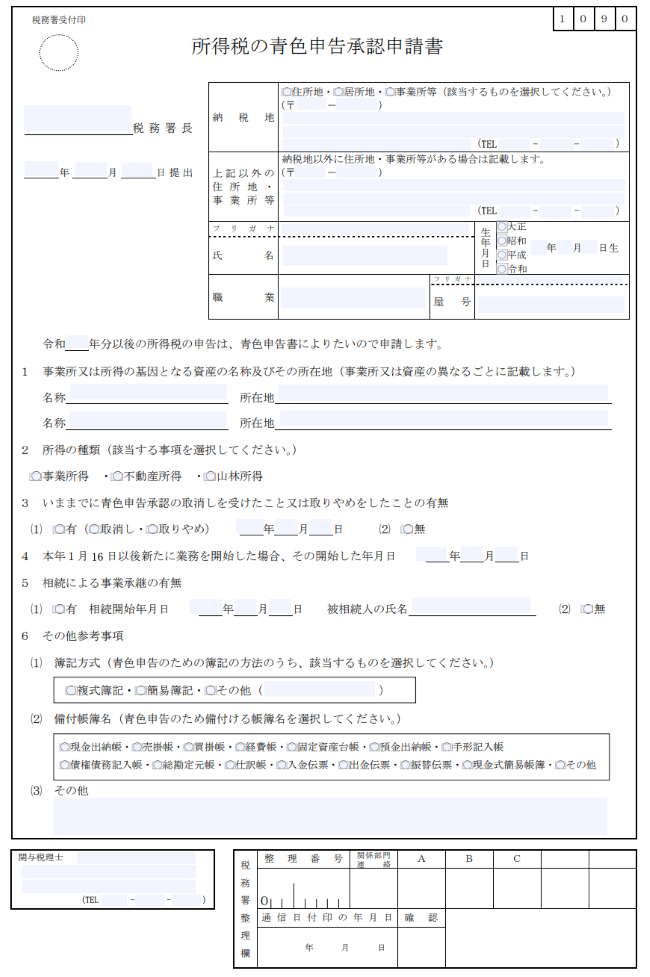

青色申告承認申請書

個人事業主が行う確定申告は、事前の申請が必要な「青色申告」と、申請が不要な「白色申告」に分けられます。

「青色申告承認申請書」は、青色申告を行う方が提出する書類です。開業届と同じく税務署に提出する書類であるため、青色申告をしたいという方は開業届と同じタイミングで提出するといいでしょう。

青色申告にするか、白色申告にするか迷っている方に向けて、それぞれの違いを以下の表で簡単に紹介します。

| 白色申告 | 青色申告 | |

|

申告の条件 |

なし(何もしなければ自動的に白色申告になる) |

以下の書類を提出していること |

| 特別控除 | なし | 最大65万円の特別控除あり |

| 赤字の繰越 | なし | 最大3年 |

| 帳簿付け | 簡単(単式簿記) | 難しい(複式簿記) |

| 確定申告 | 簡単 | 書類が多い |

帳簿付けが難しい代わりに高い節税効果を得たいのであれば青色申告を、節税効果が低い代わりに簡単な帳簿付けを行いたいという場合には白色申告を選びましょう。

なお、青色申告を行いたい方は、その年の3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出している必要があります。

2

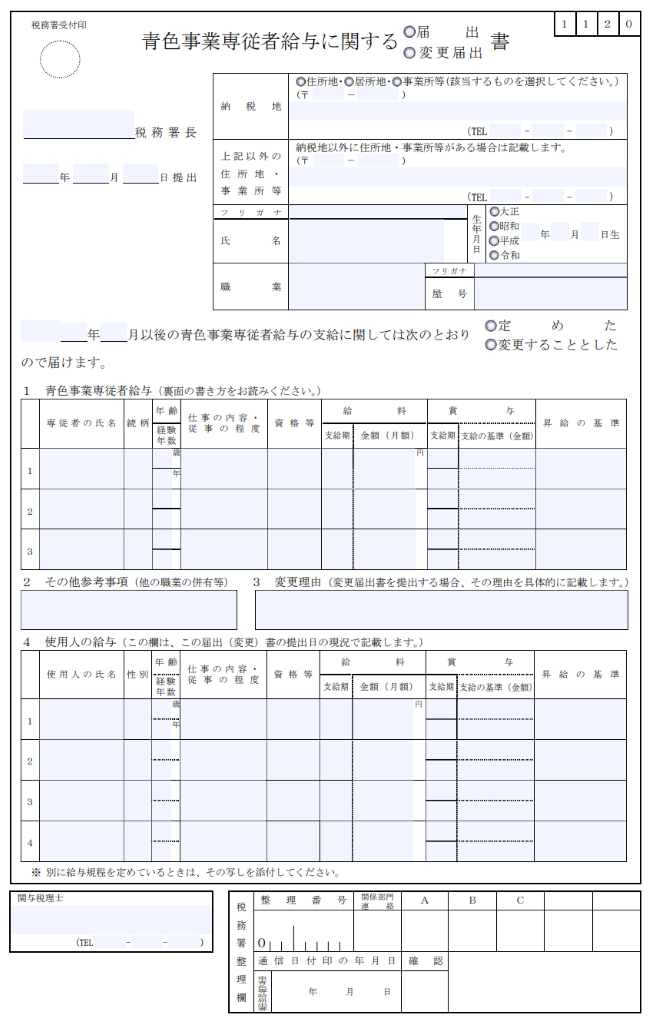

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告を行う事業者が、生計を1つにする家族や親族を従業員として雇う場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。

書類を提出することによって、家族や親族に支払った給与を経費として計上できます。売上から経費を差し引くことで利益を減らし、節税効果が期待できるため、該当する方は忘れずに提出しましょう。

この書類は、前項で解説した「青色申告承認申請書」と同じく、その年の3月15日までの提出が必要です。

3

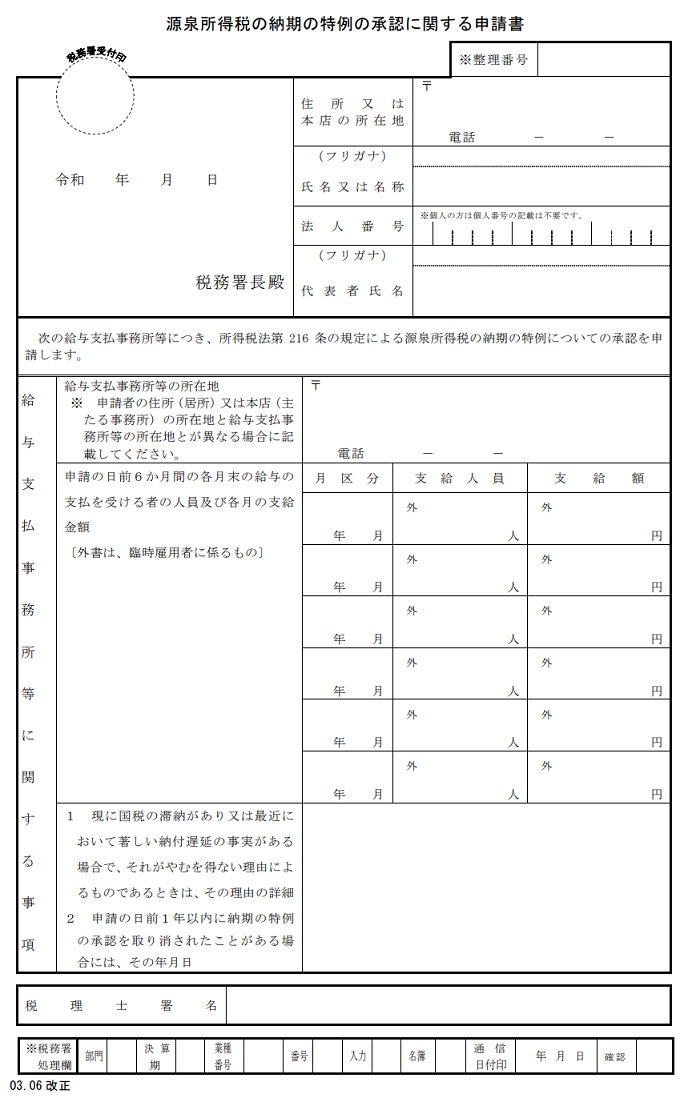

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇って給与から源泉徴収をした場合には、預かった分の所得税を毎月10日までに納付する必要があります。

しかし、個人事業主にとって税金を毎月納付するのは手間となるため、従業員が常時10名未満である場合には、半年に1回まとめて納付することが可能です。半年に1回まとめて納付したいという場合に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しましょう。

この書類を提出することで、毎月10日の締め切りが以下のように変更されます。

- ●1月から6月までに源泉徴収した所得税:7月10日までに納付

- ●7月から12月までに源泉徴収した所得税:翌年の7月20日までに納付

条件に該当する方で、納付をまとめて行いたいという場合には、提出することを検討しましょう。

5.税務署以外に提出する開業時の必要書類

税務署に提出する書類に加えて、開業時に提出する書類がいくつかあります。各書類の内容や、提出が必要なケースなどについて解説します。

1

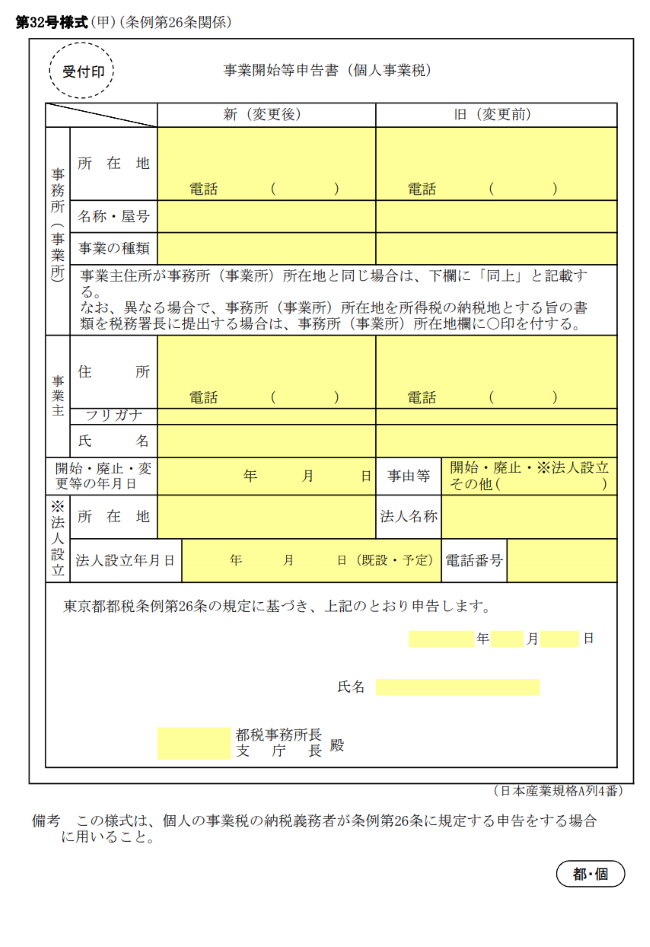

個人事業開始申告書

開業時には開業届などの書類を税務署に提出する他にも、 都道府県税事務所に「個人事業開始申告書」を提出します。

都道府県によって書類の名称やフォーマット・提出方法などに違いがあるため、自分の住んでいる都道府県のホームページなどを参考に提出しましょう。なお、個人事業開始申告書は提出しなくてもペナルティはありません。

2

業種による申請書など

開業する業種によっては、これまで解説してきたもの以外にも書類を提出し、許認可を得る必要があります。開業する業種に必要な許認可を調べて、適切に対応することが大切です。

許認可などの条件を満たさずに開業すれば、営業停止などのペナルティを受けることもあるため、確認を怠らないようにしましょう。代表的な業種の許認可や届出は、下記の通りです。

| 業種 | 届出先 | 法律 |

| 飲食業・食料品販売業 | 保健所 | 食品衛生法 |

| 酒類販売業 | 税務署 | 酒税法 |

| 旅館・ホテルなど | 都道府県 | 旅館業法 |

| 不動産業 |

国土交通省 |

宅地建物取引業法 |

6.開業届提出時の注意点

開業届を提出する際は、どのような点に気をつければいいのでしょうか。2つのポイントから解説します。

1

控えを必ず受け取る

開業届の提出後にもらえる控えは、受領印を押してもらった状態で保管しましょう。受領印のある開業届は、以下の場面で提示を求められる可能性があります。

- ●屋号名義の銀行口座を作る時

- ●金融機関で融資を受ける時

- ●保育園の申し込みをする時

- ●事業用のクレジットカードを作る時

2

業種によって税率が変わる

開業届には「職業」「事業の概要」という項目がありますが、この項目に書かれた内容によって業種が決定されます。業種によって個人事業税の税率が変わるため、間違いのないよう慎重に記入しましょう。

事業と個人事業税の税率は、主税局のホームページなどで確認できます。

7.開業届はオンラインでも作成可能

開業届はオンラインでも作成することができます。オンラインで開業届を作成する方法について「e-Tax」と「freee開業」の2つを紹介します。

1

e-Tax

国税庁の電子申告ソフト「e-Tax」では、以下の流れで開業届を作成・提出できます。

- 1.利用者識別番号の取得

- 2.電子証明書の取得

- 3.e-Taxのインストール

- 4.e-Taxで開業届を作成する

- 5.電子署名をして送信する

e-Taxの使用には、利用者識別番号や電子証明書を取得するなど、事前の登録が必要です。また、マイナンバーカードとカードを読み取るための「ICカードリーダライタ」を使用します。

e-Taxを利用するためには準備することも多いですが、e-Taxで確定申告したいという場合には開業時点で登録を行ってもいいでしょう。

参照:e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

2

freee開業

freee開業とは、会計ソフトなどさまざまな業務システムを提供するfreee株式会社によるシステムです。

画面の案内に従って操作を進めることで、開業届や青色申告承認申請書を作成し、提出することができます。通常の提出方法ではどのように記入したらいいのかわかりにくい項目も、freee開業では解説とともに入力できるため、スムーズに書類を作成できるでしょう。

8.開業届に関するQ&A

最後に、開業届に関する質問とその回答について紹介します。

1

開業届を提出する税務署はどこ?

開業届は、税金を納付する「納税地」にある管轄の税務署に提出します。個人事業主は基本的に自宅が納税地となるので、自宅の住所を管轄する税務署に提出しましょう。

自宅以外に店舗や事務所などの事業所を持っている場合には、そちらを納税地とすることもできます。事業所を納税地とする場合には、そちらの管轄の税務署に提出しましょう。

管轄する税務署がわからない場合は、国税庁のホームページから調べることができます。

2

開業届のデメリットはある?

開業届を提出すると、以下をはじめとするデメリットが発生する可能性があります。

- ●配偶者などの扶養に入れなくなる可能性がある

- ●独立して開業したい場合に、失業保険を受けられない可能性がある

- ●65万円もしくは55万円の控除を受けようとすると、帳簿付けの手間が増す

開業届の提出は義務ではありますが、上記のデメリットが気になるという方は慎重に対応を検討しましょう。

3

開業届を過去にさかのぼって提出できる?

開業届は開業から1ヶ月以内に提出する必要があると定められています。具体的には、開業届に記載する「開業日」は、「提出日」の過去1ヶ月以内とします。しかし、実際には開業届の提出が1ヶ月を超えて遅れても、ペナルティが課されることはありません。

9.まとめ

個人事業主として事業を開始する際に提出する開業届や、開業届以外の必要書類などについて解説しました。開業時は開業届をはじめ、必要に応じてさまざまな書類を提出することとなります。自身や事業の状況に応じて適切に対応しましょう。

-

電子契約ならサービスとサポートをセットに!

電子契約 無料体験申込フォーム

電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。

実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!

この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。

NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。