電子請求書の保存方法とは?電子帳簿保存法など法改正を含めて解説!

-

2023.6.14 (水)Posted by 北森 雅雄

「電子請求書はどのように保存すればよい?」

「法改正によって保存方法はどのように変わるの?」

と考えられる方も多いのではないでしょうか。

2022年1月に法改正された電子帳簿保存法により、電子請求書は2024年1月までに電子保存が義務化されています。もし電子帳簿保存法の保存要件を満たさずに保存をしている場合、ペナルティが課される場合もありますので確実な対応が必要です。

当記事では電子請求書を保存するにあたり、確認が必要な法改正、電子帳簿保存法 電子取引要件における保存要件を解説します。

電子請求書を保存するにあたり、確認が必要な法改正を網羅していますので、是非最後までお読みください。

1.電子請求書は法改正により電子保存が義務化されている

2022年1月に改正された電子帳簿保存法により、電子請求書は電子保存が義務化されています。一方で2023年10月にはインボイス制度が施行されますので、電子帳簿保存法への対応とインボイス制度への対応を漏れなくすることが重要です。

以下では、確認が必要な法改正の内容について順を追って解説をします。

1

2022年1月に電子帳簿保存法が改正され電子請求書の電子保存が義務化された

2022年1月に改正された電子帳簿保存法とは、そもそも何でしょうか。

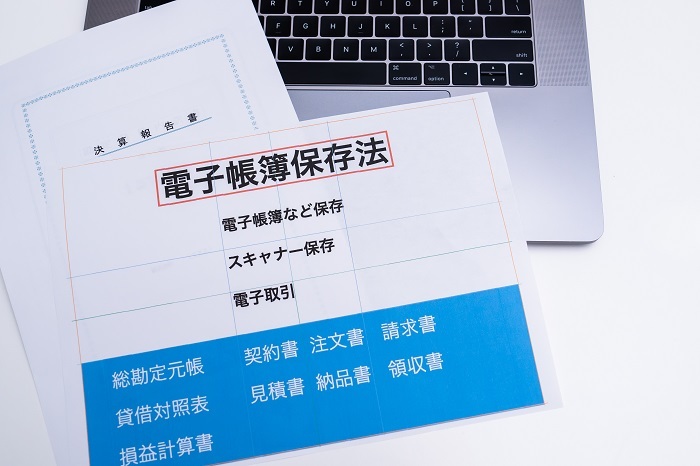

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、文字通り、電子的に帳簿や書類を保存することを認めた法律です。1998年に施行され、2022年1月の法改正に至るまで世の中のペーパーレスを推進することを目的に法改正を繰り返しています。

電子帳簿保存法では保存対象となる国税関係帳簿書類により4つの保存要件を設けています。相手方と電子的にやり取りをした電子請求書はその中の、”電子取引要件”を満たして保存が必要です。

法改正による紙保存措置の廃止とは

2022年1月の法改正により、電子帳簿保存法全体で要件緩和が目立ちました。電子取引要件においても要件緩和されたことで、対応が非常にしやすくなった一方、紙保存措置の廃止が施行されたことで、各企業が対応に追われています。

2021年12月以前までも、メールに電子請求書を添付してやり取りするなど、電子取引をした場合には、電子保存が原則、必要でした。

しかし、例外的に電子で授受した電子請求書などを紙に出力して保存することでも、電子帳簿保存法対応ができているとされていたのです。(紙保存措置)

この紙保存措置が2022年1月以降は廃止されます。つまり、原則通り電子取引した電子請求書などは電子保存が義務化されているのです。

※宥恕(ゆうじょ)措置により、紙保存措置廃止は2024年1月まで延期されていますので、2024年1月までに電子取引した文書の電子保存ができるようにしてください。

適切に保存をしていないとペナルティが課される場合もある

電子取引した電子請求書などを電子帳簿保存法 電子取引要件に基づいて保存ができていない旨を国税調査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しのリスクがありますので、注意が必要です。

この旨が国税庁により以下の通り公表されています。

|

【補足説明】 |

参照:国税庁公式サイト「お問合せの多いご質問」(PDF方式)問42

注目が必要なのは”ただちに青色申告の承認を取り消さない”です。つまり、原則的には電子保存が必要であるため、指摘されたら確実な対応が求められていますので、期日までに電子帳簿保存法 電子取引要件対応ができるようにしてください。

2024年1月にも法改正がある見込み

2022月12月に公表された税制改正大綱により、2024年1月に電子帳簿保存法の法改正が見込まれていることがわかります。

2024年1月の法改正では、電子取引要件の更なる要件緩和に加えて、2024年1月まで実施されていた2年間の宥恕措置は予定通り2024年1月で廃止される予定です。

新たに猶予措置が設けられる想定ですが、具体的な猶予内容については確定した情報が現状(2023/6時点)ではありませんので、引き続き確認が必要でしょう。

2

2023年10月施行のインボイス制度対応も必要

2024年1月までに電子請求書の電子帳簿保存法対応をしなくてはなりません。一方で、2023年10月にはインボイス制度が施行されるため、同様に対応が必要です。

インボイス制度とは

インボイス制度とは適格請求書等保存方式の通称です。2023年9月以前までと同様に消費税の仕入税額控除を受けるためには国から認可された事業者が発行した適格請求書を受領する必要があるという制度です。

仕入税額控除が受けられない場合、仕入側はコスト増になりますので、適格請求書発行事業者を優先的に仕入先として選択する可能性が高いとされています。

したがって、多くの事業者が現状の取引を維持するため適格請求書発行事業者に登録する試算が高いため、インボイス制度対応を各企業で急いでいるのです。

インボイス制度により電子請求書の授受業務にも影響がある

2023年10月施行のインボイス制度によって、適格請求書の発行側、受領側いずれにおいても、新たな業務が増えるため、業務負荷が上がると想定されています。

例えば、適格請求書の発行側であれば一定の記載要件を満たした適格請求書の作成、発行した適格請求書の控えの保存などです。

適格請求書の受領側であれば、受領した適格請求書が適格請求書発行事業者によって発行されたものであるか確認、また、一定の記載要件を満たしているかの確認などです。

記載は一例です。しかし、バックオフィスの業務負荷が上がると予想がつくのではないでしょうか。

適切に保存しないと仕入税額控除が受けられない点に注意

授受した適格請求書を適切に保存しなければ仕入税額控除が受けられません。例えば、適格請求書発行事業者以外から適格請求書を受領したのに、仕入税額控除を実施しているとペナルティの対象になる可能性があります。

つまり、授受した適格請求書の確認作業を確実に行う必要があります。また、適格請求書を電子請求書として授受した場合には、電子帳簿保存法 電子取引要件を満たした保存が必要です。

電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存をしていないからといって、仕入税額控除ができないわけではないですが、青色申告の承認取り消しなどのリスクがあるため、電子帳簿保存法への対応が必要になります。

つまり、インボイス制度に対応しようと思うと、法改正された電子帳簿保存法への対応も必然的に必要になってくるのです。

2.電子帳簿保存法 電子取引要件とは

電子請求書が対応を求められる電子帳簿保存法 電子取引要件を紹介します。

1

幅広い取引が電子取引に該当する

そもそも、電子請求書をやり取りする電子取引とは何があるでしょうか。例えば、以下のような取引はすべて電子取引に該当します。

- ●メールに電子請求書を添付してやり取りする

- ●Webサイト上から電子請求書をダウンロードする

- ●EDI経由で電子請求書情報をやり取りする など

つまり、電子請求書といっても幅広い方法が電子取引に該当するため、電子請求書の電子帳簿保存法対応をするためには、自社の電子請求書を一度棚卸する必要があるのです。

2

保存要件

電子請求書が満たすべき電子帳簿保存法 電子取引要件は大きく以下2つの要件があります。

- ●要件①:可視性

- ●要件②:真実性

要件①:可視性

可視性とは、明瞭かつ速やか、整然に特定の文書を提示する要件です。可視性はいくつかの要件で成り立ちますが、その一つの要件として検索性があります。電子帳簿保存法 電子取引要件における検索性では以下を最低限、検索できる必要があります。

- ●取引年月日

- ●取引日付

- ●取引金額

ただし、税務調査時にダウンロードの求めに応じることができることの条件つきです。ダウンロードの求めに応じることが難しい場合には加えて、以下により検索できる必要があります。

- ●範囲検索

- ●複数条件検索

要件②:真実性

真実性とは、電子請求書などを授受した後に改ざんされていないことを証明する要件です。電子帳簿保存法 電子取引要件では以下3つの選択肢の内、一つを選択して実行すればよいとされています。

- ●タイムスタンプが付与された文書の受領、または、タイムスタンプの付与

- ●訂正削除履歴が考慮されたシステムの利用、または、訂正削除ができないシステムの利用

- ●訂正削除に関する事務処理規程の作成、および、運用

3

電子請求書を自社システムから発行した場合、請求情報をデータで保存することでも対応できる

電子請求書を自社の請求システムにおける請求情報を元にシステムから発行する場合、請求システム上の請求情報を検索可能な状態で保存すれば、電子帳簿保存法 電子取引要件に対応できる場合があります。

|

問 40 自社が発行した請求書データの保存について、当該データに記載されている内容が事 後的にわかるものであれば、データベースにおける保存でもよいでしょうか。 |

PDFの保存ではなく、請求システム上の請求情報による対応の方が運用負荷は低いため、条件に当てはまれば請求システム上での対応をおすすめします。

3.まとめ

法改正に柔軟に対応可能な電子請求書配信システムを利用しよう

電子帳簿保存法の法改正、インボイス制度の施行など、昨今ではペーパーレス化などを推し進めることを目的として、法改正が相次いでいます。

個別に各法改正に対応するのも一つの手ですが、バックオフィスの工数に余裕がない場合は法改正に対応可能なシステムによる対応がおすすめです。

法改正に対応したシステムであれば、法改正の都度、法改正に対応ができる機能のリリースと法改正への対応方針を示してくれるため、安心して利用ができるでしょう。

NTT東日本では、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ一度ご検討ください。

-

クラウド電子請求書ならサービスとサポートをセットに!

クラウド電子請求書 無料体験申込フォーム

クラウド電子請求書 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。

実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!

この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。

NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。