【徹底解説】ローカル5Gの免許取得の7ステップ!運用までの流れやおすすめの導入サポートサービスも紹介

-

2023.5.08 (月)Posted by NTT東日本

世界的にDX推進の流れがある昨今、企業や自治体でのローカル5Gの活用が注目され、導入され始めています。しかし、ローカル5Gを扱うには、免許が必要だとご存知でしょうか。自社への導入を進める際には事前の免許申請が必須です。

そこで、今回の記事ではローカル5Gの免許申請のフローや、免許を取得してから実際に運用を始めるまでの流れを紹介します。自社へのローカル5Gの導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.ローカル5Gとは?運用に免許が必要な理由も解説

ここでは、ローカル5Gの特徴および免許が必要な理由についても説明します。

1-1.ローカル5Gとは

ローカル5Gとは、通信事業者に依存せずに、企業や自治体が一部のエリアや建物・敷地内に自ら構築・運用できる、専用の5Gネットワークを指します。

一般的に「5G」と言われるパブリック5Gは、ソフトバンクやNTTドコモ、KDDIなどの大手通信事業者が提供するネットワークです。一方、ローカル5Gは通信事業者のネットワークを利用せずに、特定の範囲のみで使えるよう構築する独自のネットワークで、以下のような特徴を持ちます。

- 通信速度が速い

- Wi-Fiよりも広範囲で使える

- 混信や輻輳が発生しづらい

- 情報セキュリティ対策につながる

Wi-Fiよりも高速・高範囲で混信せずに利用可能であるとともに、パブリック5Gよりも輻輳が生じづらくセキュリティに強いのがローカル5Gの優れた点です。

1-2.運用に免許が必要な理由

通信に使われる「電波」は公共性が高く、利用できる範囲に限りがあります。したがって、先進国では電波に関する法令が定められている場合がほとんどです。日本では「電波法」によって、無線電波を発する際には総務省に免許申請をする必要があると定められております。

そのため、ローカル5Gの運用にあたっては免許が必須です。ローカル5Gの免許取得の申請受付は2019年に始まり、2020年から実際にローカル5Gが運用されています。免許の取得は総務省で設定されている審査基準を満たした場合のみ可能です。免許制によって隣接事業者やほかの通信事業者との混信を防げており、高品質な通信ができるようになっています。

2.ローカル5Gの免許取得までの7ステップ

ローカル5Gの免許申請にあたっては、さまざまな事前準備が必要です。ここでは、ローカル5Gの免許取得までの流れを7つのステップに分けて解説します。

2-1.要件の洗い出し

申請書を作成するにあたり、ローカル5G導入の目的を確認し、必要な通信要件(カバーしたいエリア、スループット等)を洗い出す必要があります。

また、ローカル5Gには、利用する建物や土地の所有者が自ら構築する「自己土地利用」と、他者の建物や土地で利用する「他者土地利用」の2つがあります。ローカル5Gの利用は「自己土地利用」が基本です。ただ、基地局や端末を移動させずに利用する固定通信であれば「他者土地利用」も可能です。

また、ローカル5Gの更なる普及のため、2023年から「共同利用」という新たな概念が導入されました。具体的には共同利用区域(一の基地局と利用者の自己土地を含む必要最低限のエリア)を設定し、当該区域は自己土地相当となります。ただし、無秩序にエリア拡大することがないよう、共同利用区域設定のほか、一定の条件の下で認めることになっています。

詳細は総務省様共同利用イメージをご参照ください。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000903791.pdf

2-2.無線エリア設計

洗い出した要件を踏まえて、基地局の設置位置や空中線電力を決定し、無線エリア設計をしていきます。あわせてネットワーク設計や利用する機器の選定を行います。

課題としては、いまだローカル5Gに対応した機器ラインナップが少ないことです。今後、ローカル5Gのさらなる普及に伴い、選択肢が増えると予想されています。

2-3.総合通信局との打ち合わせ

申請書を提出する2〜3ヶ月前に、管轄の総合通信局に相談しましょう。相談の際には、基地局の設置場所や、電波のカバーエリアなどを提示する必要があります。

また「電波干渉が発生しないように事業者間調整が必要か」「調整先の事業者は誰なのか」などの情報を教えてもらいます。

2-4.事業者間調整

通信事業者やローカル5G利用者との間で、電波干渉が発生しないように調整が必要な場合があります。総合通信局から調整の必要性や調整先について知らされたら、必要に応じてアンテナ位置や出力などの調整を実施します。

事業者間調整は、調整する相手によって対応方法が異なります。調整先の無線局に対して、物理的に通信を遮ってしまわないように基地局を設置する約束をしたり、調整先から了解の合意書をもらったりする必要があるので、どのような対応が必要なのか確認しておきましょう。

2-5.無線従事者の選任

無線従事者とは、電波法によると「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの」と定義されています。

無線従事者がいなければ無線局の運用ができず、免許申請ができません。ローカル5Gでは無線従事者として「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格を持つ人を選任する必要があります。実施する作業内容や扱う電力によっては「第一級陸上特殊無線技士」の資格を持つ人が必要な場合もあります。

免許申請を行う際には、選任予定の資格者をリストとして提出します。実際に選任届を出すのは免許を取得してからです。

2-6.免許申請書類の作成

準備が整ったら、いよいよ免許申請書類を作成していきます。免許申請は主に以下の書類を作成し、提出します。

- 無線局免許申請書

- 無線局事項書

- 工事設計書

- 無線設備系統図

- 自己土地の範囲図

- 自己土地を証明する書類(登記事項証明書、賃借契約書など)

- カバーエリアの図

- 調整対象区域の図

- 他ローカル5G事業者との同意書(必要に応じて)

- 全国携帯事業者との同意書(必要に応じて)

- サイバーセキュリティ対策の概要資料

- 選任予定の無線従事者リスト

また、利用予定のスマートフォンやモバイルWi-Fiルーターなどの端末も、機種や台数を報告して、免許申請しなければなりません。免許申請に必要な書類は、以下の2つです。

- 特定無線局免許申請書

- 無線局事項書および工事設計書

申請書、無線局事項書、工事設計書は、総務省の「電波利用ホームページ」でダウンロードできます。

2-7.書類提出・審査

必要な書類作成が終われば、管轄の総合通信局へ提出します。総合通信局が提出された書類をもとに、審査基準に合致しているかどうかを審査します。標準的な審査期間は1ヶ月半程度が目安です。

審査にあたっては、総合通信局から対面もしくは電話等でレビューをもらうこともあります。申請内容について問題がなければ免許が交付されます。指摘があった場合は申請内容の修正後に審査され、その後に免許交付です。

3.ローカル5Gの免許交付から運用までの3ステップ

ローカル5Gの免許を取得した後も、運用を開始するまでにさまざまな準備が必要です。ここでは、免許交付から運用までの流れを紹介します。

3-1.IMSI申請とSIM発注

ローカル5Gを利用する場合、通信キャリアで携帯電話を利用する際と同様に、SIMカードの用意が必要です。

SIMカードには、適切な「IMSI」という利用者識別番号が付与されていなければなりません。利用者識別番号とは、携帯電話網のサービス加入者を識別するためのIDです。自社でローカル5Gを構築する場合は「999002」から始まる利用者識別番号を取得します。

取得申請先は、総務省 総合通信基盤局電波部 移動通信課です。申請から取得までには数週間かかるため、計画的な申請が必要です。無事申請を終えたら、取得した利用者識別番号が書き込まれているSIMカードを発注しましょう。

3-2.構築

機器の設置工事や配線工事を行い、ローカル5Gネットワークを構築します。無線機の工事は免許申請した内容に合致している必要がありますので注意してください。構築後はエリア内で、以下の作業を行いましょう。

- 無線機の調整

- 電波の測定

- 回線の試験など

実施の際は、必要な通信要件を満たしているかを確認しながら進めます。

3-3.運用開始

ローカル5Gネットワークの構築が完了すれば、いよいよ運用開始です。ローカル5Gの免許交付から、6ヶ月以内に運用開始する必要があるので注意しましょう。

安定したローカル5Gを使い続けるためには、日々の保守・メンテナンスが重要です。電波状況の監視、電波障害対策などを日常的に行う必要があります。

さらに、運用開始後は以下の届出が必要です。

- 無線従事者選任届

- 運用開始等の届出書

- 開設無線局数届出書

開設無線局数届出書は、免許交付日と運用開始日の属する月の末日時点で開設している無線局の数を届け出るための書類です。翌月15日までの総合通信局への提出が、義務付けられています。

4.ローカル5Gを導入するならNTT東日本のサービスがおすすめ

NTT東日本は、企業や自治体に対してローカル5Gの導入を支援しています。以下の手続きをサポートし、ローカル5Gの活用アイデアまで提供しています。

- 免許申請

- 通信要件定義

- ネットワーク構築・運用など

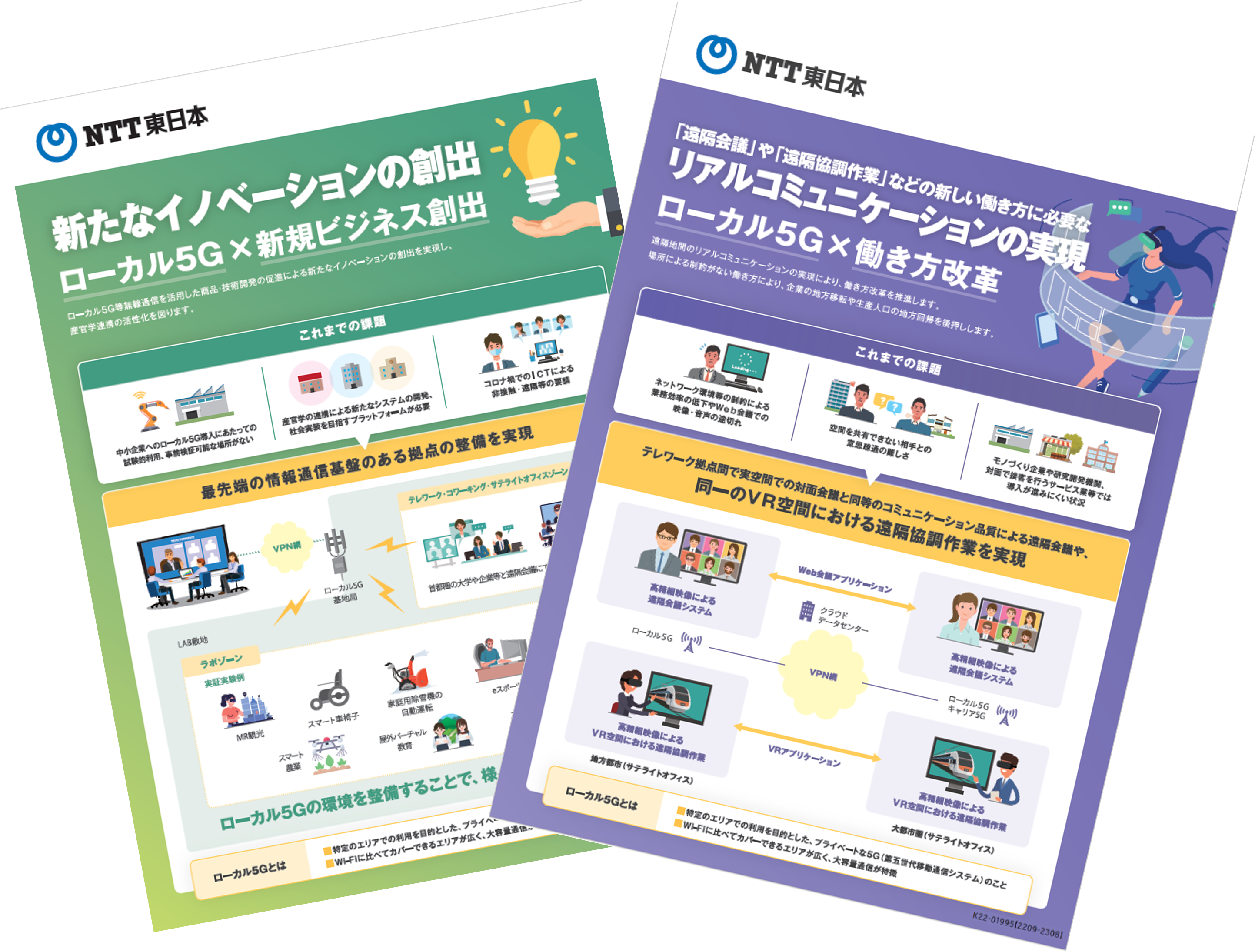

「ギガらく5G」では、ローカル5G導入にあたっての事前手続きから設計・構築・運用までをトータルでサポート。導入したい建物、カバーしたいエリアなど、自社の利用目的や条件にあわせて多様なシステムラインナップを展開しています。

NTT東日本のローカル5Gサポートサービスについて、より詳しく知りたい方は以下の資料をご確認ください。

5.まとめ

ローカル5Gとは、通信事業者に依存せずに企業や自治体が特定のエリアに構築・運用できる、専用の5Gネットワークを言います。ローカル5Gの導入には免許が必須で、免許申請は以下の流れで行います。

- 要件の洗い出し

- 無線エリア設計

- 総合通信局との打ち合わせ

- 事業者間調整

- 無線従事者の選任

- 免許申請書類の作成

- 書類提出・審査

免許取得後もネットワークを構築して運用開始するために、IMSI申請とSIM発注・各種届出書の提出が必要なので、計画的に準備を行いましょう。

NTT東日本なら、ローカル5G導入に向けた事前手続きから「設計」「構築」「運用」までを一貫してサポートします。導入を検討中の企業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

資料ダウンロード

-

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシ

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシマネージド・ローカル5Gサービス「ギガらく5G」サービス概要チラシと、ローカル5G関連チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ弊社「ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ」の施設紹介チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ (農業・漁業)

農業・漁業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(製造・物流・プラント・建設・港湾)

製造・物流・プラント・建設・港湾業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(教育・医療・防犯・防災)

教育・医療・防災・防犯でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(鉄道・空港・自動運転)

鉄道・空港・自動運転でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(eスポーツ・サーキット・観光・エンタメ)

eスポーツ・サーキット・観光・エンタメでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(その他ビジネス)

働き方改革や新規ビジネスでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。