宅建業法改正。売買仲介の囲い込み処分対象へ。収益物件オーナーへの影響は?

-

2024.10.21 (月)Posted by

■「囲い込み」ってなに?

「囲い込み」とはなんでしょう? テレビドラマ「正直不動産」でも話題となった「物件の囲い込み」。すこしわかりやすく、図でご説明させていただきます。

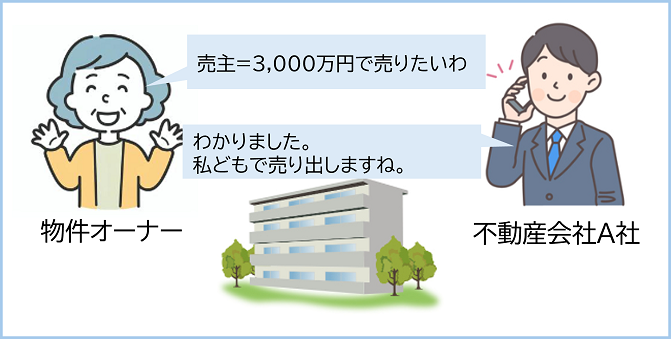

例えば、あるオーナーが手持ちの物件を「売りたい」と思って、不動産会社さんに相談するとします。すると、不動産会社としては、自分だけが「売主からの仲介を引き受ける」という専属専任契約や専任契約を結ぼうとします。こうすると、情報は、図の不動産会社Aが「この物件を売りたい」という情報を持つことになりますが、その代わり、レインズという、国の業者間流通サイト「REINS」に登録する義務が発生します。

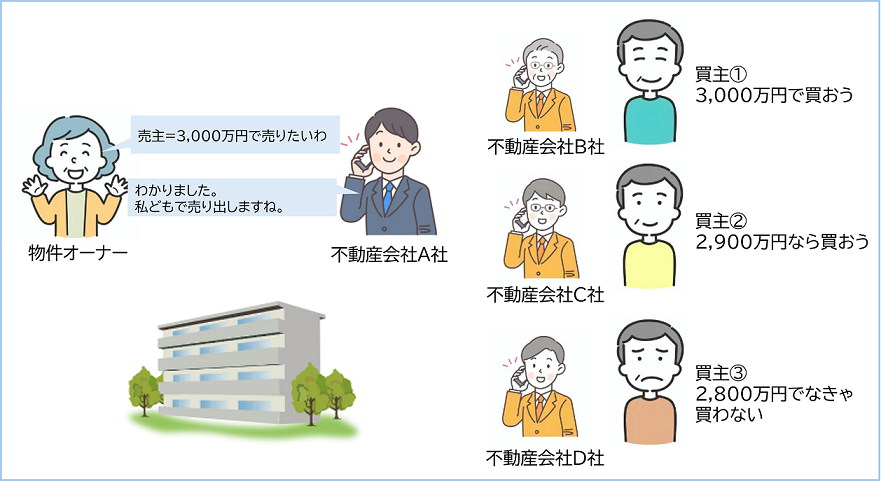

不動産会社B,C,Dといった会社は、REINSに登録されたデータを見て、「この物件を買いたい」という人を探します。すると、「希望価格で買いたい」という人や「もうちょっと安ければ買う」といった、いろいろな「買いたい」という情報が不動産会社間を飛び交います。

図の左側の売主さんは、この図であれば、不動産会社B社が連れて来た、買主①さんに売れば、希望価格で売れる、そんな世界が健全ですよね。特に売主さんは出来る限り高く売りたいはずですから、あるべき姿は、高値で売却する、となるはずです。

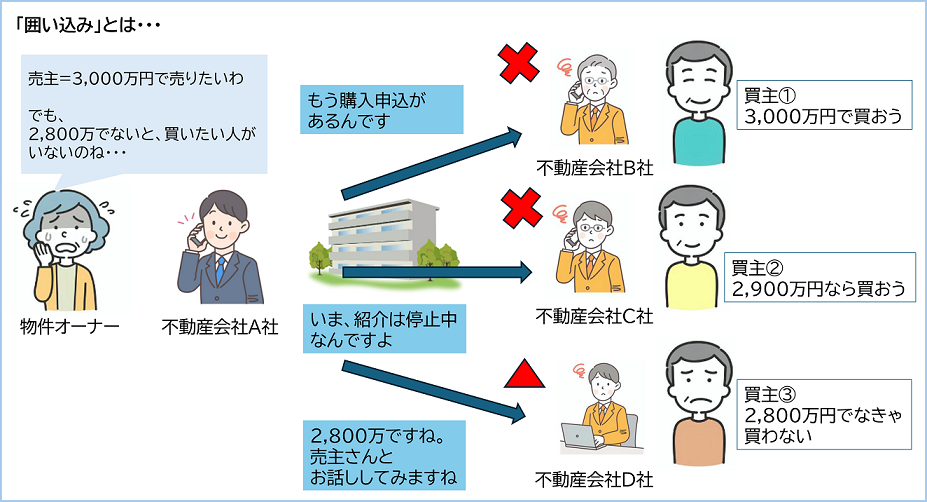

買主①さんが買えば、不動産会社A社は、「売主さん側からしか仲介手数料がいただけません」。ここが「囲い込み」をするという動機となります。このまま不動産会社Bに、買主さんからの仲介手数料を稼がれては、もったいない」と考えるのです。

こうしたケースを不動産業界では「片手」といいます。売主さんとしては、高く売れればハッピーなはずなのですが・・・

■そこで、「購入申し込み有」「一時紹介停止中」などと偽って、「買いたい」という打診を断ってしまうのです。 これを「囲い込み」といいます。

業者間で、売買情報をやり取りする「REINS」では、「公開中」「購入申し込みあり」「一時紹介停止中」という、現状の取引情報のステータスを表示する機能がありますが、ここを偽る場合や、あるいは、電話で「うちのお客さんが買いたいんだけど」→「いやー、もう申し込み入っちゃったんですよ」とお断りするケースがあります。

業界ではこれを「囲い込み」という単語で呼びます。柵で囲ってしまって、中の状況がよく見えないし、手出しができないというわけです。

この例ですと、3,000万円で売りたかった売主さんは、2,800万円でないと買いたい人は現れないので、とても不安になります。本当は、3,000万円や2,900万円でも打診があったのですが、その情報は、不動産会社Aの偽りとともに、売主の耳に届ないのです。

■売主と買主の双方から、仲介手数料をもらいたい。 そのためには 本来の売却できた価格より安く売ることも。

不動産会社Aも買いたい人を探します。そして、なんとか自社で「買いたい」という人を探してきます。仮に、不動産会社Dから紹介された買主③の情報だけを売主に伝えるとします。これまで提示された価格より高い額で買いたい場合は、売主には輝いて見えるでしょう。

こうして、売主さんは、本当は3,000万円で買いたい人がいたにもかかわらず、一時は2,800万円でしか売れないと覚悟を決めた物件を、不動産会社Aが連れてきてくれた買主④さんに売る事としました。これで、不動産会社Aは、「倍」の仲介手数料を得るというわけです。

■なぜ、こんなことになっているのか

そもそも、こうした「囲い込み」は、取引の公正性を害する為、宅建業法65条の罰則対象となりえる行為です。しかし、売主側の話をよく聞いて、物件の査定をして広告をしてきた不動産会社Aが、より売上利益を確保しようとすると、買主も自分で探したい。それが実現すれば売上は「倍」。

そう、片手取引を2回やるより、両手取引を1回やるほうが、生産性が高いからこそ、こうした行動が起こりえるのです。

また、一生懸命探してきた、買主側は、出来る限り安く買いたい。そちらサイドの話も親身になって聞くと、「なんとか自分が双方のいい落とし所で、仲介したい」と、買主側の状況も鑑みて動いてしまうということもあるのでしょう。とはいえ、このケースのように嘘をつく場合はよろしくありません。

■海外では「違法」というケースも

「囲い込み」や「嘘」はもちろん、業法違反ですが、「両手取引そのもの」は日本では違法ではありません。しかし、海外では「出来る限り高く売りたい売主」と「出来る限り安く買いたい買主」の双方のエージェントをすることは「利益相反」にあたり、「禁止」という国もあります。

例えば、日本人の野球選手がメジャーリーグに挑戦するときは、日本人選手の代理人は「出来る限り、選手に好条件で契約したい」ですし、球団側の代理人は「出来る限り、球団に有利な条件で契約したい」となります。双方の利害は相反するので、「同じ人物が行う」のは「違法」という国があり、どちらかというとスタンダードです。

「代理人」「エージェント」というのは、顧客の最大利益をミッションの動くのですから、当然の文化です。双方の代理人が同一人物では、「検察側の検察官と、被告側の弁護士が同一人物」と同じくらい違和感があることです。

詳しいサービス内容や導入に関するご相談・お問い合わせは、お気軽にこちらから

■日本では、善意の第三者。 「なこうどさん」という文化

ところが、日本では、「両手」そのものは禁止ではありません。

実は、「仲人さん(なこうどさん)」という文化があります。街で評判のおてんば娘の美代ちゃんと、魚屋の若大将を引き合わせて、双方の仲を取り持って結婚に至る。「美代ちゃんと若旦那の利益相反」という文化よりも、「美代ちゃんと若旦那の仲を取り持つ」という世界観です。

昨今では、仲人さんやらお見合いやらがないというならば、マッチングアプリで例えてみましょう。A君とBさんを引き合わせたマッチングアプリは、ひとつです。どちらかの代理人という感じではなく、双方の「引き合わせ」のための機会を創っているわけです。「他のマッチングアプリなら、もっと素敵な人に会えたかもしれない」と言われても、しかりと「囲い込まれている」ともいえます。

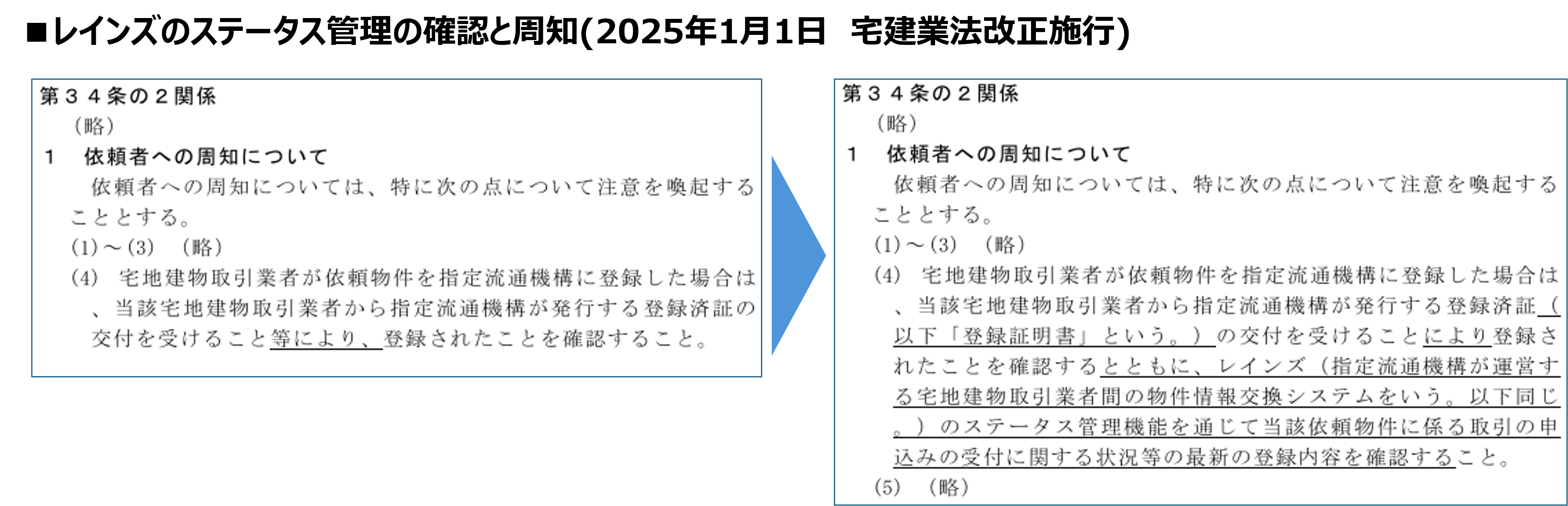

■2025年1月1日から「REINSのステータスの虚偽」は、「指示処分」に

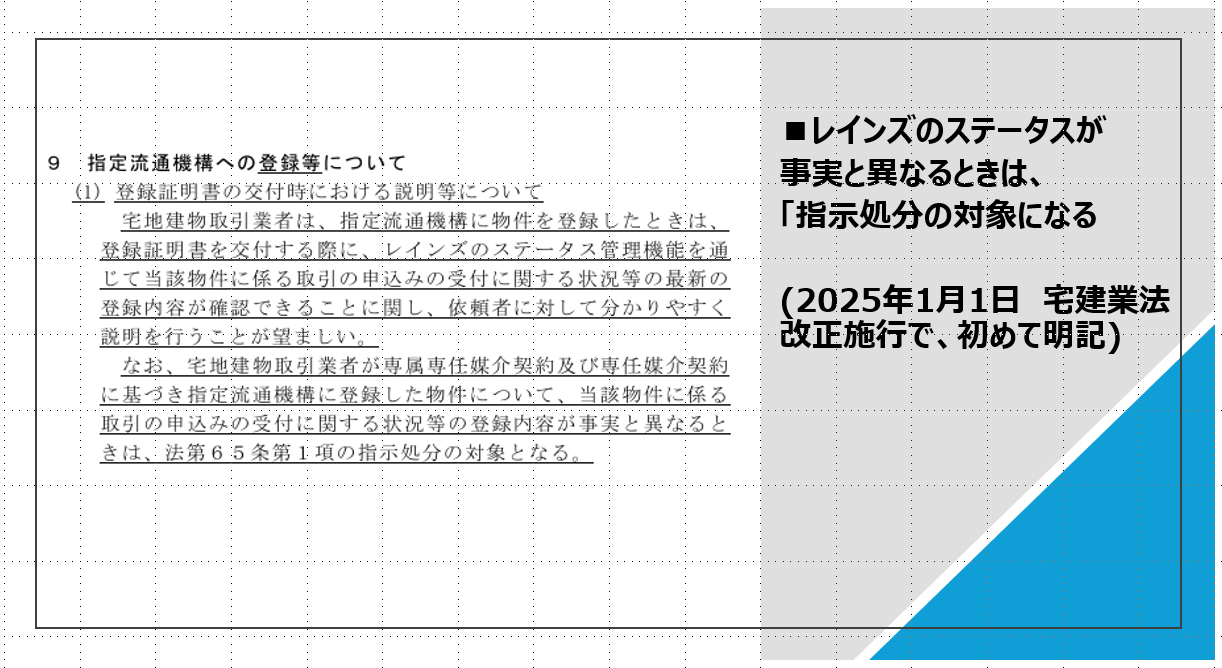

さて、業界の健全化を語る上で課題となっていた、この「囲い込み」問題ですが、この度、宅建業法で改正がなされました。「申込が入りました」「募集を中止しました」というステータスをREINSに登録していますが、これが「事実と異なる」場合は「処分する」と明記されたのです。

まずは宅建業法の34条の前半で、「REINSでしっかりステータス管理しなさい」と明記されました。今まで、プルダウンは「公開中」であっても、電話すると「申込があります」とひっくり返されていまう場合もありましたから。

そして、このREINSのステータスが事実と異なる場合は、「宅建業法65条第1項の指示処分の対象となる」と明記されたのです。

「これまでもダメだったけど、ちゃんと処分の対象にしますよ」と踏み込んだというわけです。

もちろん、「より巧妙にやるかもしれない」といった声も聞きます。もしかすると、「より高値でREINSに掲載して、実態価格は相対交渉」などとして、両手を維持しようとするかもしれません。そういう意味では、いきなり健全にはならないかもしれません。

しかし、国交省としては本気でこの問題に向かっている。それが社会情勢です。

■「売る」「買う」はチャンスに。 賃貸物件は、”より”「入居率」「出来るだけ高い家賃」「利回り」 が重視

こうした法改正で、居住用物件の売買はより透明度が高まることが期待されます。居住用に限らず、投資用の1棟ものや区部所有の物件も「売買」が活性化されることも期待されます。

とはいえ、収益物件オーナーにとって、本件の改正は大きな変化ではないかもしれません。

考えてみれば、「囲い込みにより、安く売られてしまった」ということが収益物件ではなかなか起こりえないものです。

総じて、アパートなど賃貸物件は、「買う」側も利回り重視の投資家やファンド、「売る」側も大家さんであり、経験者。居住用に比べると、囲い込みのような不動産会社主導の取引にはなりにくい点もあります。

むしろ、「売りたい」という場合は「いくらの家賃収入がある物件が」「いくらで売られている」という収益還元法で、買い手側も投資利回りを意識するため、入居率が高く、かつ、家賃収入が高いといった客観的データが重要です。

宅建業法は改正されたものの、その意図は宅地・建物の取引における健全化への指針であり、収益物件は収益物件として、より収益性を高めて高く売る、収益性が低い物件はより安く買いたいと、ビジネス的な判断が重要になるでしょう。高速インターネット無料など人気設備をつけて、より高い賃料で高い入居率を維持することが、資産価値を高めるということは、今後も変わりありません。

少なくともこうした業法の改正や、健全性やオープン&フェアが大切とされる風社会の潮流を理解した不動産会社と、「売る」「買う」を相談していく事をお薦めします。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】プリンシプル住まい総研 所長

1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長・中国ブロック副ブロック長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。