ブームが去ったのか? 不動産テック・DX最前線。 これから伸びるテクノロジーとは

-

2024.9.09 (月)Posted by

■IT重説が、業界を変えた

不動産テック企業の始まりといえば、IT重説だろう。

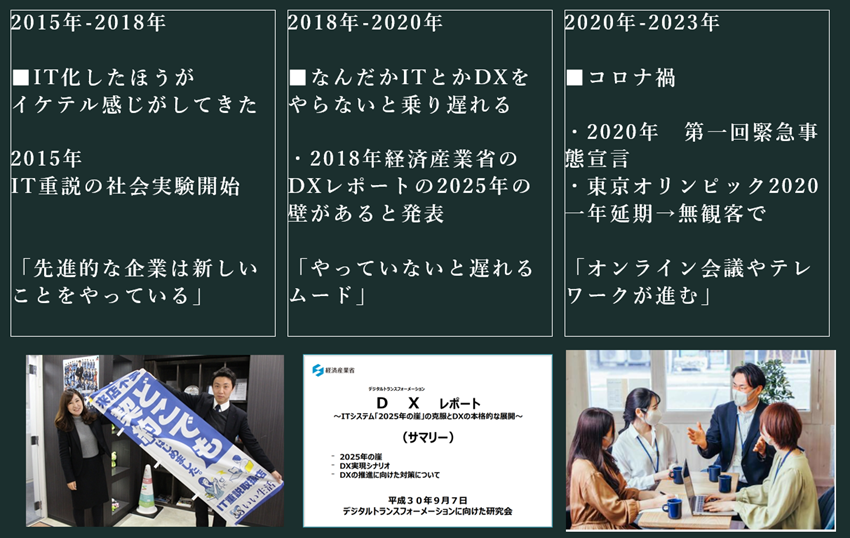

2015年から始まった「IT重説」。これまで「対面」に限られていた不動産契約時の重要事項説明を、オンライン・動画で行っても良いという対応。当時は社会実験として重要事項説明をわざわざ対面で行わずに、ネットでつないで行っても良いという英断はかなり話題となりました。たしかに遠距離でのお部屋探し、例えば札幌から東京に転勤になるといった場合、お部屋探しは東京で行い、「この部屋がいい」と決めて申し込みを行い家賃保証会社の審査を待つ。後日、「審査が通ったので改めて札幌から東京まで来てください」という宅建業法は、「えー、契約の説明のため『だけ』に、もう一度飛行機を予約して遠方まで行くのか!」と消費者クレームにもなりかねないものでした。

結局、この社会実験では心配されたトラブルも起こらず、当初義務化された録音録画も必要がなくなり、IT重説は完全に解禁された。当時はオンライン会議の仕組みもまだなく、手探りだったものの、導入した企業は休日に接客をシフトし、平日のスキマ時間に重説するなどして業績改善もした。こうした先進的な企業の新しい取り組みを各地の不動産会社が見学に訪れるなど、「不動産テック」は話題となりました。

2018年には経済産業省がDXレポートを発表し、不動産業界だけでなく日本経済全体に「ITやDXを進めていかないとまずい」という気運が高まりました。日管協フォームラムや賃貸フェアなどでは、それまでのリノベや設備の登壇者からIT系の若手経営者への代わり、ある種のブームとなりました。2020年にはコロナ禍の緊急事態宣言という世界的なパンデミックが起こりましたが、オンライン授業やテレワークなどが拡がり、よりITやDXは勢いを増しました。

しかし、コロナが5類に変わり、自粛ムードが収まると時同じくして、どうも不動産テックやDXの盛り上がりが収まってしまったように感じます。フェアなどでの登壇者やブースの顔ぶれが変わり、オーナーさんにとってもITやDXの波がちょっと収束してきたように感じるのではないでしょうか。

集合住宅向けインターネットの導入ご相談・お問い合わせは、お気軽にこちらから

■不動産テックに影響する「円安」と 「技術者の人件費アップ」

不動産テック企業の勢いにネガティブな要素となったのは、実は、円安も一因です。こうしたIT企業はまだまだ若く、資本力もそう強くはありません。コストアップの要因となる外部環境の変化は、若い企業の収支に大きく影響するのです。

テック企業は、個人情報や物件情報など、様々な大量のデータを「サーバー」という大きなパソコンに格納します。そこにある情報を開発したソフトウエアでアクセスしてITのやり取りを行います。このサーバーは、昨今は、「クラウド」と言って、企業のパソコンではなく、ほかのサーバーを借りて行います。クラウド(cloud)とは、一般には「雲・大群・集団」などの意味を持つ英単語。物理的に目の前にはなくとも、インターネット回線を通じて必要な時に必要な情報にアクセスして、システムを実行していきます。

このクラウドサーバーは、もちろん空の雲に浮かんでいるわけではありません。どこかに物理的に大きなサーバーが厳重なセキュリティの元に存在していますが、この多くは海外企業です。例えば、Amazonという会社はネット通販で有名ですが、AWS(Amazon Web Services)というクラウドサーバーを有償で貸す会社でもあります。つまり、海外企業とのやり取りですから、ズバリ、「円安」が影響します。

毎月、コストして支払っていたサーバー代が、2021年6月1日の為替レート、1ドル109.45円が、2024年6月3日156.14円と1.43倍も値上がりすれば、コストが1.43倍となるのです。コロナ禍が終息に向かい、産業活動が活発化すると、人件費も高騰。こうしたコスト高に耐えかねて、経営的に苦戦しているスタートアップ企業もあります。

■市場に受け入れられたテクノロジーは、明確な「効果」を求められる

コスト高で収益が苦戦するだけでなく、「思ったほど売れなかった」という不動産テック企業もあります。商品力・価格・営業力など様々な要因はありますが、「導入してもコストばかりかさみ、割高で成果が出ない」というものは、普及しませんでした。

つまりは、不動産会社やオーナーに「わかりやすく効能が現れる」というものでないとなかなか普及をしないのです。そしてそれにかかる「コスト」との天秤となります。

例えば、高速なインターネット無料物件は、入居者から人気で満室になりやすいので普及が進みました。一方で複雑なITサービスはあまり普及していません。スマートロックや外出先からお湯が入れられるようなIoTサービス、あるいはセルフ内見システムなどは、導入コストに比べて満室効果が現れなかったようです。

便座に座っただけで、その日の体調がわかるようなシステムも登場しましたが、果たして、それがついていると空室対策になるのか、と言われると、まだまだ投資コストが高すぎて普及に拍車がかからないのです。

■電子申込システムは導入後にシステム連携が求められています

無償サービスも投入されて、活用する会社が増えた「電子申込」。それまで紙に書いて、目で見て、手で打ちこんで、と作業効率が下がることもあり、「使える」という会社が増えました。ハウスメーカーを中心に「電子申込でないと受け付けない」という会社も登場しました。FAXを送られても、それを打ち込まねばならなくなるので、管理会社でもあるハウスメーカーは、電子での取引を仲介会社に要求したのです。

ところが、地元の管理会社がこの電子申込を利用したところ、エラーが発生して止まってしまいます。電子申込は厳密ですから、物件名や氏名を間違えると、上手く流し込めないのです。こうしたデータ連携の課題は、RPA (ロボティック・プロセス・オートメーション)というシステムが解決のためにかなり投入されました。RPAとは、「ロボットによるプロセスの自動化」という意味で、人がパソコン上で行っている業務をソフトウエアが代わりに自動化し実行する技術で「システムのロボット」のようなものです。

冒頭述べた、2018年には経済産業省がDXレポートでも、「2025年には基幹システムと新しい技術がつながらず、そこが壁となってしまって、日本経済の進化の妨げになる」と予言されています。当時は、「2025年の壁」と呼ばれていましたが、今まさに、その予言通り、システム連携が大きな課題となっているのです。

最近話題の、生成AIは、クレーム対応トラブルの解決に一役買うのではないかと期待されています。次から次へと新しい、ITやDXの仕組みが投入されていますが、その中で、切磋琢磨や淘汰もされていくでしょう。

-

筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】プリンシプル住まい総研 所長

1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長・中国ブロック副ブロック長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。