空き家13.8%は本当か? 仲介手数料の上限見直し、住宅土地統計調査と踏み込んだ対策

-

2024.7.22 (月)Posted by

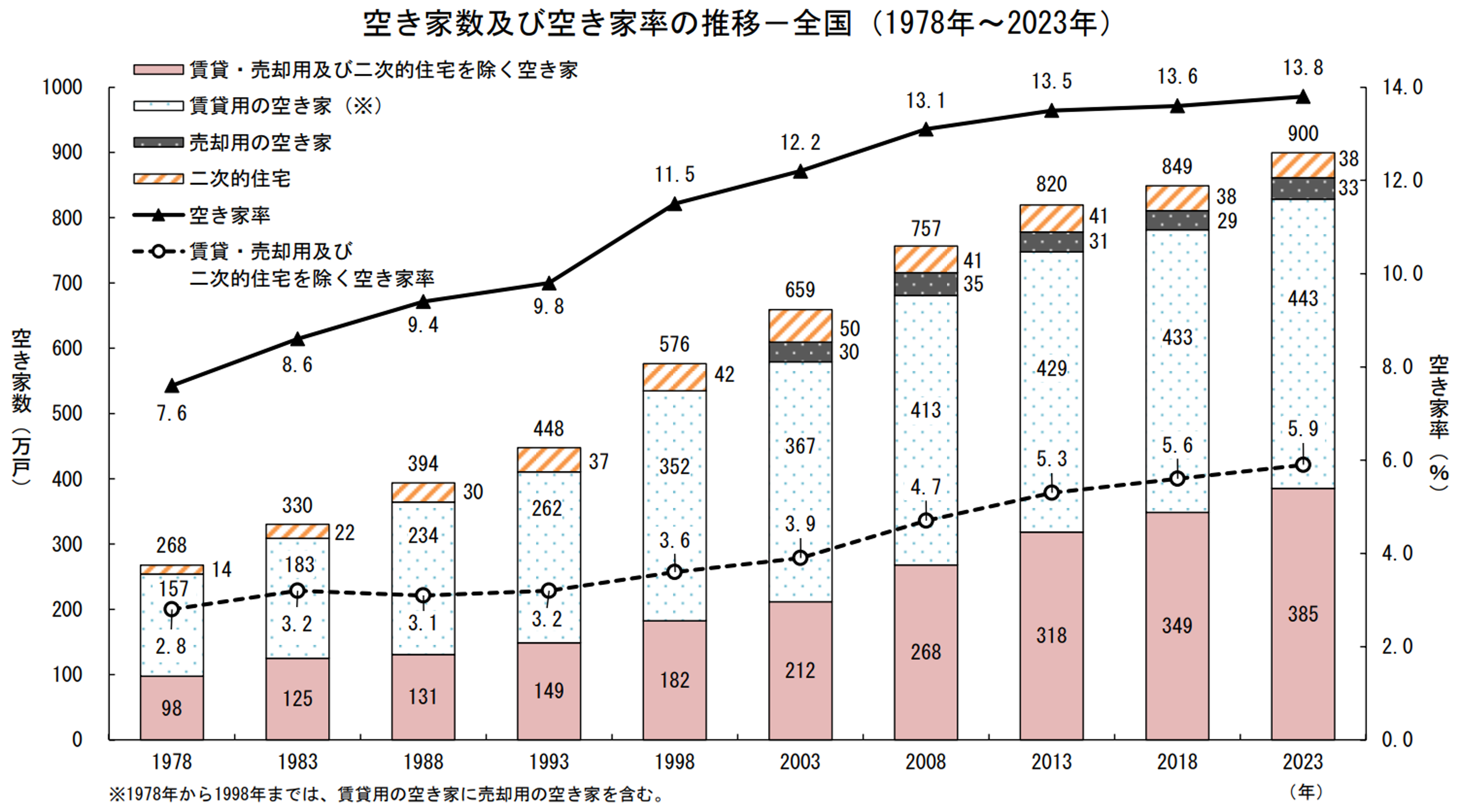

■空き家の戸数は900万戸、空き家率13.8%という表面的な報道

令和6年4月30日、総務省から令和5年度の住宅土地統計調査の結果(速報集計)が発表になりました。

GW中の報道では、「空き家が日本に900万戸!!」「2018年から51万戸もの増加」「空き家率13.8%!!!」といったセンセーショナルな新聞の見出しや、ネットニュースのタイトルなどが飛び交いました。特に最近のネットニュースは、いかにしてクリック数を稼ぐかを重視し、タイトルはやや煽動的になる傾向があり、「廃墟のような住宅が日本に900万戸もあり、住宅の1割を超える建物が空き家になっているのか」と、感じた方も多かったのではないでしょうか?

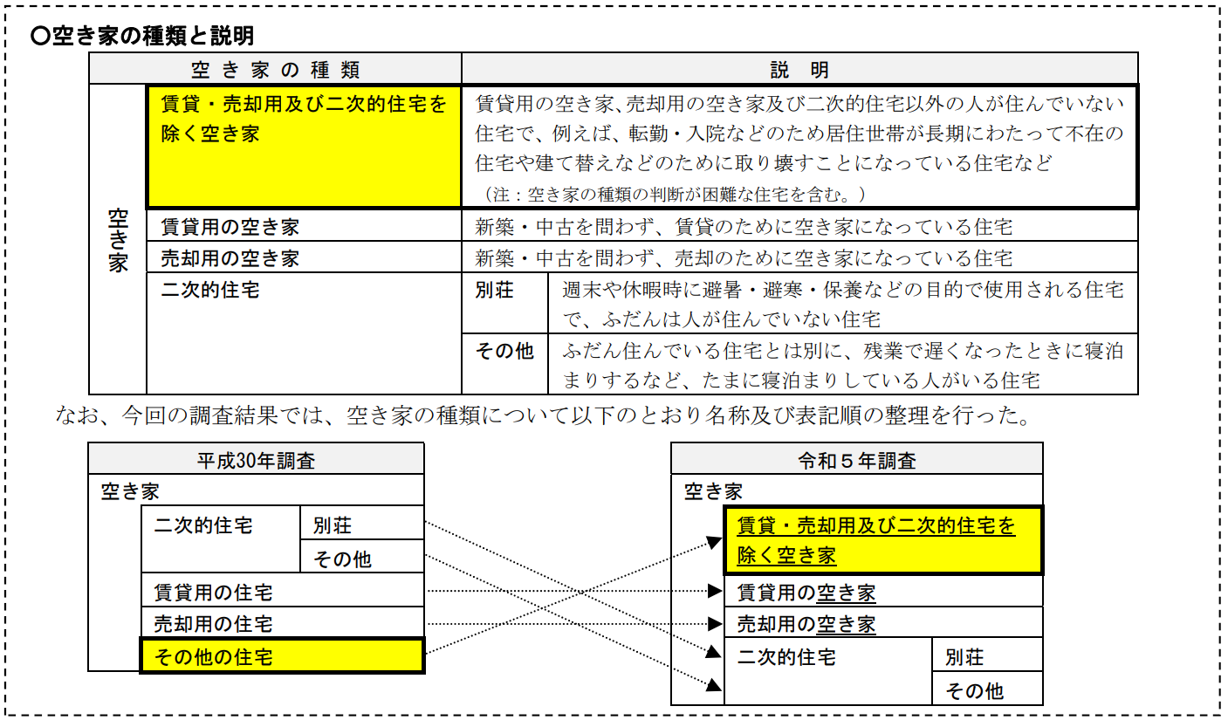

■一般的にイメージする「空き家」は5.9%。空き家率13.8%は賃貸の空室が含まれています

この「空き家率」という定義には、「賃貸の空き家」を含んでいます。賃貸で空室はもちろんないほうがいいのですが、空室率をゼロにするのがいかに困難かはご存知の通りです。

いわゆる「賃貸の空室率」は、「全10戸のアパート・マンションで1部屋が空室であれば、10%の空室率」。一戸建てや区分所有のマンションなどで、「全1戸で1戸が空室であれば、100%の空室率」となってしまう数字です。こういった数字が空き家率の分母分子に加わっているとなると、ちょっとイメージと異なるのではないでしょうか。

また「住み替えのため売却に出ている」「別荘として使っているので普段は人が住んでいない」といった建物についても分母分子に含まないほうが、「空き家率」というイメージに合うの人が多いはずです。

この調査では、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」を見ると385万戸と、2018年(349万戸)と比べ37万戸の増加となっており、総住宅数に占める割合は5.9%です。

出典:総務省・令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)結果・令和6年4月30日https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf

■とはいえ「空き家」は今後も増え続けます。崩壊や悪臭の発生、犯罪目的の利用も

空き家を放置すると、その建物の倒壊や外壁などの落下、ねずみ・猫・病原菌や害虫の発生、景観の悪化、悪臭、犯罪目的の不法侵入、樹木が道路にはみ出すなども様々なリスクがあります。

例えば、放置されていた空き家がオレオレ詐欺の受け取り場所になっていたり、大麻が栽培されていたり、などということもあります。通学路の横にある空き家が倒壊寸前で、怖くてそばを子供が通学できないなど、大きな社会問題にもなっています。

■「空き家」問題を複雑にする、首都圏一極集中

人口が減少するのに新築は建設されるのですから、空き家は増える。わかりやすい算数、需要と供給のバランスの崩壊ですが、原因は、人口減少だけではありません。

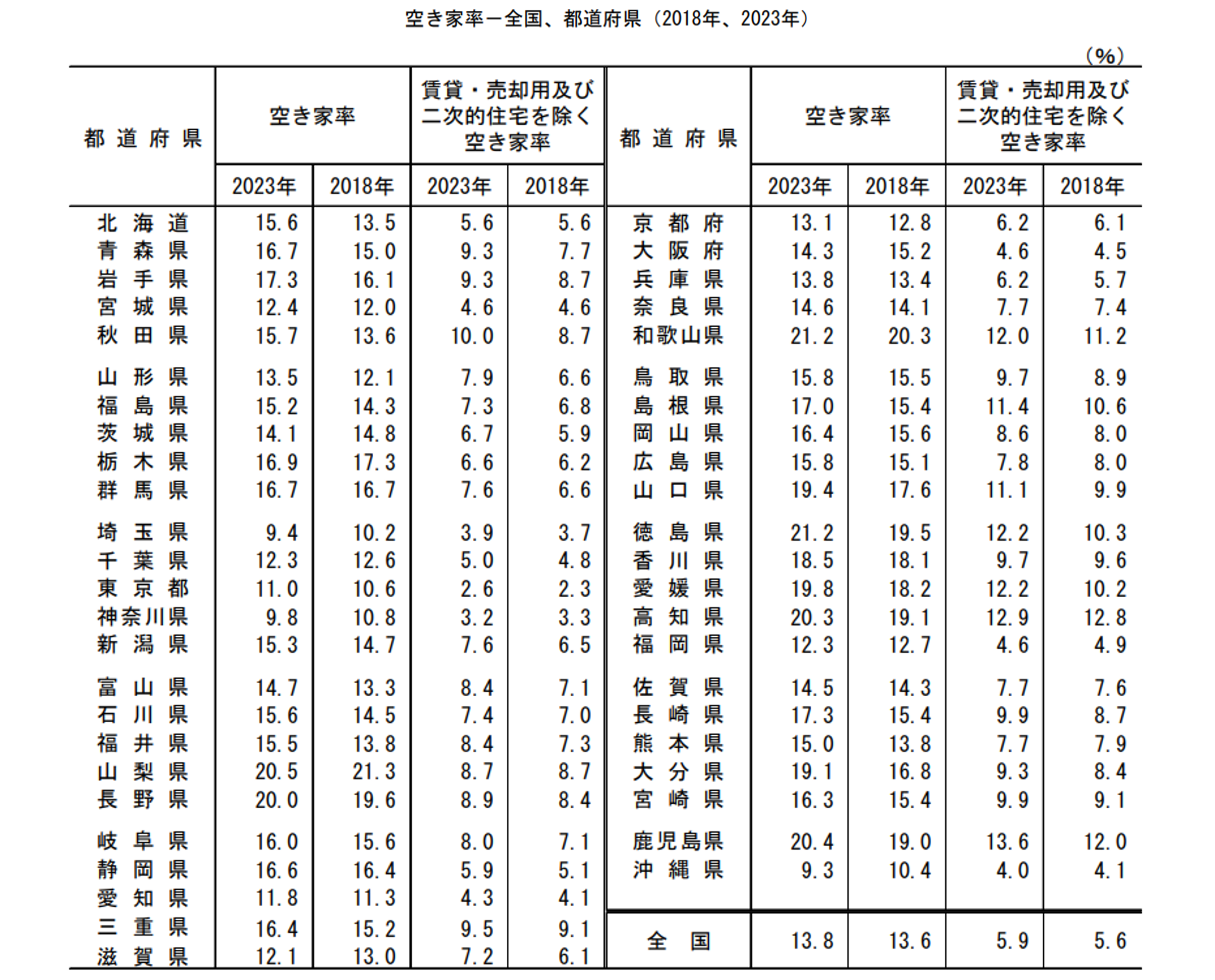

これまでわが国は、長い歴史の中で農業を中心とした産業であり、戦国時代・江戸時代と、農地を求めてどんどん郊外に人口が拡がっていました。ところが、近年は産業構造が変わり、農業人口は激減。職を求めて人々は都会へと住まいを変えています。今回の住宅土地統計調査でも、「各県別の空き家率」が注目を集めています。

出典:総務省・令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)結果・令和6年4月30日https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf

この表を元に、各県の新聞社が「わが県は何位」と報道が過熱していましたが、東京都は、賃貸なども含める広義の空き家率は11.0%であるのに対して、狭義の空き家率は2.6%と、「いわゆる放置空き家の問題」というよりは、「賃貸の空室がまだまだある」と解釈できます。一方で、狭義の空き家率が10%を超える鹿児島県・和歌山県・四国では、出生率の課題だけでなく、若者が地元を離れて進学・就職していく実情が伺えます。

集合住宅向けインターネットの導入ご相談・お問い合わせは、お気軽にこちらから

■相続時の課題も大きな障害に

実家に残っていた高齢者が施設などに入居することで、それまで住んでいた家が空き家になることがあります。このケースでは、家を売るとか貸すというのは「いつか帰れる我が家がなくなる」ので、本人としてはなかなか踏ん切りがつかないものです。

そしてある日亡くなると、相続の問題が発生します。先祖代々の土地をそう簡単に売ってもいいのか、解体費用をかけたくない、家財を片付けられない、と判断に迷ってしまいます。

将来自分や親族が使うかもしれないから残す、けれどもそう頻繁に掃除や空気の入れ替えに訪れるというわけにもいかない。複数の兄弟が相続すると所有者も複雑になり、疎遠になった親戚と今後の田舎の土地建物をどうするかといった議論が滞ります。そうするうちに相続者が亡くなると、さらに子息や兄弟で権利関係が複雑になっていきます。

■更地にすると、税金があがる

建物の老朽化が課題であり、土地そのものは問題ありません。そう「ならば更地にすればいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、ここには税制の問題があります。

住宅用地の場合は有効活用が可能なため、特例措置が適用され固定資産税が1/6に軽減されます。わざわざ解体費用を払って更地にしたら毎年の固定資産税があがる、それでは相続人も、使っていないからと言ってなかなか古い家を解体しようとは思いません。

そこで国は、廃屋とならないよう「空家等対策の推進に関する特別措置法」を平成27年(2015年)5月に施行しました。きちんと建物の維持管理がされていない建物は「特定空き家」として、固定資産税の優遇措置を辞めています。

「特定空き家」は、「放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となるおそれがあるもの」「放置すれば、衛生上著しく有害となるおそれがある(アスベスト飛散やゴミの異臭など)」「適切な管理が行われていないため、著しく景観を損なっているもの」「空き家周辺の生活環境の保全を測るために放置できない(木の枝の越境など)もの」という定義です。こうした物件は、自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性があり、空き家の所有者は状況を改善しなければならなくなりました。

さらに、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)12月13日に施行となりました。ここでは、これまでの「特定空き家」加えて、「特定空き家」のように完全に放置されているという訳ではないのですが、十分に管理されていない空き家である『管理不全空き家』を定義しました。

この法律によって、各自治体(市区町村長)より、放置すれば特定空き家になる可能性のある空き家を「管理不全空き家」として、指導・勧告できるようになりました。勧告に従わない場合、その空き家に対する固定資産税の住宅用地特例は解除、50万円以下の過料を科されます。さらに、所有者の行方がわからないといった理由で管理が難しいと判断された場合は、「行政代執行」により解体が行われる可能性もあるので、所有者には早急に対応する義務が発生します。

■所有者がわからない、登記が義務化されていなかった 。そこで、4月1日から相続登記義務化へ

このように根が深い空き家問題、さらに複雑にしていたのが「この建物は誰のものかよくわからない」という点です。これまで、相続時に誰の所有となるかという相続登記が「任意」だったのです。

そこで国は、相続登記を2024年4月1日から義務化しました。これまでは「任意」だったものを「義務」として、空き家問題に歯止めをかけようとしています。歯止めのためですから、罰則規定が有ります。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになったのです。

これは「これから気を付けてね」という法律ではありません。過去の相続分も義務化の対象です。2024年4月1日以前に発生していた相続にも遡及して適用されるのです。今、このコラムを読んでいらっしゃる収益物件オーナーも「あの土地建物の登記していなかったな」というものがあれば、3年以内に登記が必要となります。

■実家の登記をそういえばしていなかった。随分と帰っていない実家がある。

田舎に実家があるけど、もう誰も住んでいない。あのまま空き家にしておいていいのだろうか。そんな気持ちで後ろ髪をひかれるように感じている人はどんどん増えています。

しかし、「売る」となると、先祖代々の土地。親戚筋はどう思うだろうか。ひとり娘だけれど跡を継ぐ気はない。長男だが都会での暮らしに慣れてしまった。「実家の空気の入れ替えぐらいにはたまにはいかないと」でも、「ちょっと毎年行くのはつらいなあ」。仮に頑張って帰省したとしても、親戚や友達も減ってしまっている。主要な観光地はもう行ってしまった。そんなこともあるでしょう。毎年払う固定資産税も重荷になってきます。

そこで、「売る」のは難しくても「貸す」という手はあります。そのままでは借り手がつかないのであれば、ネット無料や防犯カメラなど人気設備を加えて。

「実家の街で活躍する同じ世代の子育てファミリーが、ちょうど一戸建ての賃貸を探していて借りてくれた」「やっぱり家は使ってもらえば、役に立つ」「その家での生活を希望する地元の人もいますね」「亡くなった両親もご先祖も、地元の人に使ってもらったほうが喜ぶと思うんです」

空き家のまま存在していても、地域貢献はしません。どんどん建物が老朽化し危険が増すだけなのです。その街で住宅を探す方に買ってもらって、あるいは借りてもらって、自分が離れた地域を盛り上げるのに一役かってもらってもいいでしょう。あるいは、増加する高齢者のためのデイケアセンターとして活用したい、といったケースも出てくるかもしれません。

■空き家問題解決のため、国は仲介手数料の上限を見直し

そのようなことから、国交省では、増加する空き家対策の取り組みの一環として、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」で定められている、報酬規定の改正に踏み切りました。

令和6年6月に公布、令和6年7月1日に施行された改正では、空き家に関して売買だけでなく賃貸の報酬の見直しも行われ、空き家の流通のためにとても踏み込んだ内容です。

■国土交通省:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf

低廉な空き家に関しては、800万円以下の取引では、宅建業法基準の報酬を超えて、33万円(30万円の1.1倍)を上限とした仲介手数料を受け取ってよい。長期の空き家を賃貸する場合は、1か月の借賃の2.2倍までの範囲で報酬を受けることができる。などといった特例が設けられています。

これから、時代は人口減少・高齢化・首都圏一極集中が同時に進行します。となれば郊外での空き家の問題は、大きな社会問題です。

実質的には13.8%ではなく5.9%が放置空き家の実態。しかし、賃貸の空室も増えています。建物をよくして入居者を確保し、賃貸物件として利回りを確保してから、売却するという手もあります。時代の流れを掴んで、是非とも地域社会に歓迎される土地建物の活用をしていきましょう。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】プリンシプル住まい総研 所長

1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長・中国ブロック副ブロック長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。