相続登記義務化!! 収益物件を「高く」売るための収益還元法

-

2024.5.14 (火)Posted by

■2024年4月から 相続登記が義務化されます

2024年4月1日から、法律改正により相続の登記が義務化されます。というのも、これまでは相続時の登記は「任意」だったのです。

「登記」は法務局で行い、「相続税を払う」は税務署。どちらも国の行政機関なので、「家屋敷は母、あの土地は兄、こちらのアパートは弟」という手続きはした、と思っても、それは財産分与と相続税の手続き。実はこれまでは、登記は面倒だからしていないという人も多かったのではないでしょうか。法務局と税務署は、完全に別の組織かつ縦割りで、相続はされたけど、その持ち主が誰なのかの登記は、任意でもよかったので、「持ち主不明の空き家」が発生していたのです。

■空き家問題が 社会問題に

これまで「相続したときの登記は任意でいいですよ」としていたため、登記簿を見ても「この建物は誰のものかよくわからない」という事が起こります。

全国各地に空き家が増えていて、倒壊寸前になっていたり、ゴミ屋敷になっていたりと、社会問題となっている事は、ニュースなどで見聞きしたことがあると思います。

これまでは登記は任意でしたので、「所有者不明土地・建物」という問題が発生していました。

「あの空き家が危険だ」⇒「では、古家を壊して更地にしてほしい」と近隣住民が行政に訴えても、「●年前に住んでいる人は亡くなったらしい。その後遺族5人で相続したらしいが、その方々も近隣には住んでいない」ということが発生する。さらに相続が続くと「1/5所有していた兄も亡くなり、1/5所有していた弟はさらに子供に相続した」と、「古家を壊すことを依頼すべき対象」が、どんどんわからなくなってしまいます。

親が亡くなって実家を相続した。しかし、自分たちはそこには住まない。一度空き家になってしまうと、「解体費用をかけたくない」「家財・荷物を片付けられない」「将来使うかもしれない」「親戚家族で権利が複雑」となり、どんどん放置されてしまいます。

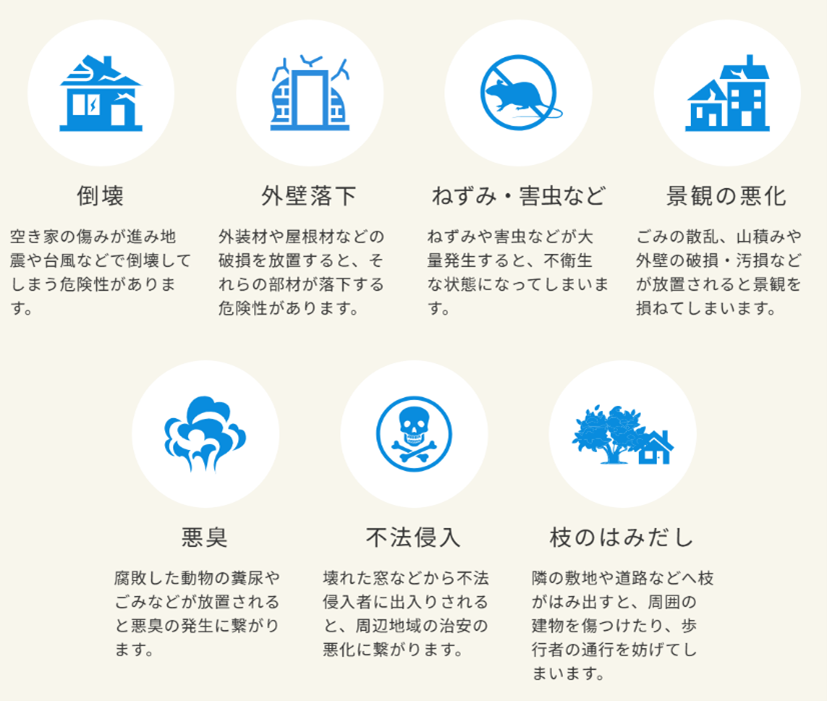

国土交通省が掲げる空き家の放置リスク

国土交通省が掲げる空き家の放置リスク

国は、こうした問題に取り組み、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律を令和5年12月13日より施行し、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象とすることとしました。これまで対象であった「そのまま放置すると倒壊する恐れがある=特定空家」だけでなく、「窓や壁が管理が不十分な状態の家=管理不全空家」も市区町村からの勧告の対象とし、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

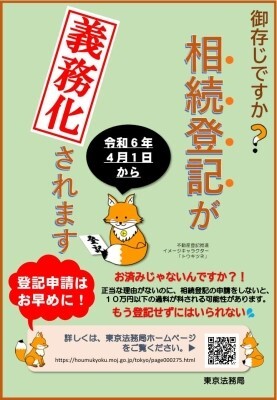

■これまで相続したものも 登記が義務化。罰則有

今回の法改正では、この相続時の登記が義務化されました。そしてこの登記義務化は、罰則規定もあります。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになったのです。

厄介なのは、「過去の相続分も義務化の対象」となっていることです。2024年4月1日以前に発生していた相続に対しても遡及して適用されるのです。つまり、以前相続したものでも、未登記のままであれば施行日から3年以内に登記する義務が生じるのです。また、施行後に家族の知らない相続財産があると分かった場合も、それを知ってから3年以内に登記しなければならないのです。そう、まさに4月から登記が活況となるのです。

法務局のポスター

法務局のポスター

詳しいサービス内容や、導入に関するご相談・お問い合わせは、お気軽にこちらまで

■自分が住まないなら 「売る」か「貸す」

空き家は、誰も住んでいないから空き家になります。庭の草は放置しておけば勝手に生えてきます。だれも住んでいない家のために登記を慌ててして、庭の草を刈り、たまに行って空気の入れ替えをし、固定資産税を払い、窓ガラスの修理や害虫の駆除を行うのは、相続した側には「負」の遺産でしかありません。

人が住んでいれば、不動産は活かされます。今は市況もよく、不動産価格は高い水準です。思い切って「売る」とか「貸す」という手もあるでしょう。

■賃貸物件では 入居者の入居率と家賃が価格に影響します

厄介な空き家になるくらいなら、いっそ売ろう。いや、先祖代々の土地。そう簡単に手放していいものだろうか。そう考えると「貸す」という活用も可能です。例えば、戸建ての賃貸は希少価値もあり、入居が決まればファミリー世帯が長く住む傾向があります。人が暮らせば、居住者が庭の手入れや空気の入れ替えもしてくれます。なにしろ家賃収入も入ってきます。「あんな田舎なんか、借り手がいないよ」という先入観も、実際に賃貸経営をしてみると上手く行く事もあります。

さて、入居者が決まると、実は「それから収益物件として売る」という方法もあります。「田舎の古い空き家を売ろうとしたがなかなか買い手がつかない」→「そこで賃貸で借り手を探したら、借りてくれることがいた」→「入居者がいる前提で、賃貸物件として市場に出すと、賃料収入が見込める収益物件として、投資家が購入する」のです。

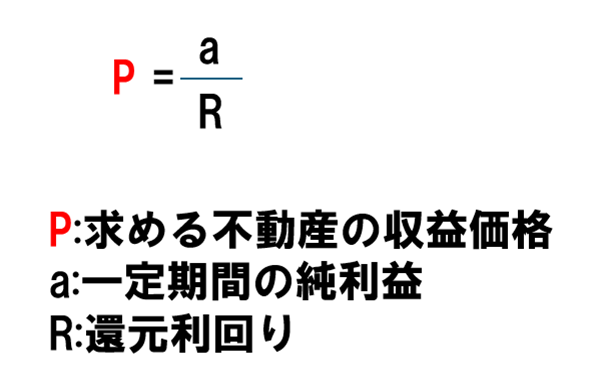

この際、投資家は、「路線価」などに基づく「地価」を基準に購入価格を決めるというよりは、「毎月家賃が入る金融商品」として、「利回りで購入」します。これを収益還元法といいます。収益還元法のうち、「直接還元法」の計算式は、P(求める価格)=a(一定期間の純利益)÷R(還元利回り)です。1年間で家賃収入が120万円の純利益があり、想定利回りを10%と考えれば、1200万円の収益物件価格として考えます。

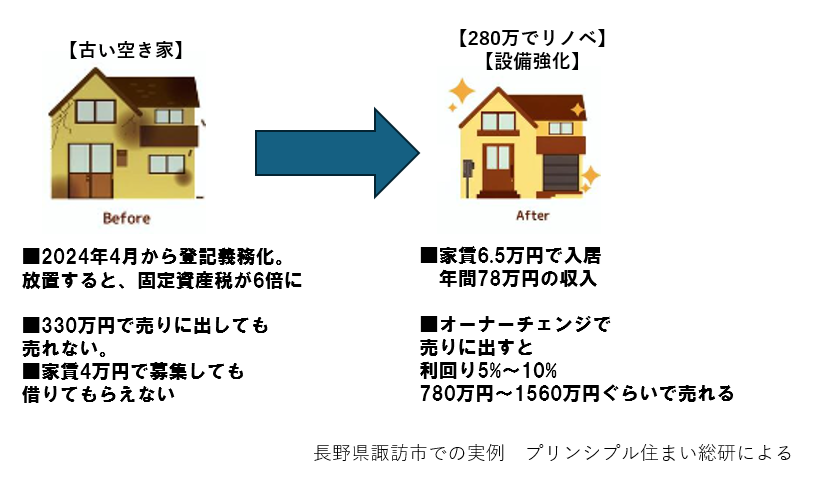

例えば、一戸建ての空き家。330万円で売りに出しても、田舎すぎて買い手もつかず放置されていました。賃貸でもこの地域の周辺の相場では、築34年で4万円程度だろうという見立て。周辺でも、競争力がなく、決まるとは思えませんでした。

そこで、この建物を280万円でリノベーションし、防犯カメラやアクセントクロス、インターネット無料物件にします。すると、家賃、6.5万円で決まりました。年間78万円の家賃収入です。投資物件として考えると、5%~10%の利回りで考えますので、780万円~1560万円ぐらいで売れる、というわけです。もちろん、そのまま先祖代々の土地を所有しても、家賃収入が得られますし、資産として売却すれば売却益も出る。実際に不動産会社はこう計算して、「買取再販」をしているのです。

空き家のまま、古いままでは買い手もなかなかつきませんし、買いたたかれてしまいます。一方で、「この空いている建物を賃貸で借りて頂こう」と考えると、自分が住むとしても、「ちょっときれいにしたい」「ちょっと設備強化したい」と考えます。すると借り手がつき、投資回収もできますし、売る際にも、高く売れるのです。

相続登記が義務化され、この機会に相続財産を見直し、出来ればその資産を活かした魅力的な物件にして、先祖代々の地域に社会貢献し、「負」の不動産を「活かせる」不動産にしていきましょう。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。