あなたは「地主系」「投資家系」「相続系」? タイプ別オーナーが事業継承時に考えたい事

-

2024.3.11 (月)Posted by

■「オーナー会で話が合わない」。 これまでと違ったタイプのオーナーが増えています。

先日、とあるオーナー向けのセミナーで講演した後、個別に質問を受けた際に「オーナー会に行ったけど、みんなと話が合わないの」という声をお聞きしました。

「周囲は自主管理で、『管理会社に任せているからダメなのよ』と言われたけど、私はサブリースなのです。」、「私は、土地と建物を買って、投資の対象として不動産経営に関わったけど、お隣の席の人は、『先祖代々の土地をそう簡単に手放してはイカン。地域のためにもあまり儲けるとか考えず、ぼちぼちやりなさい』と言われて面食らった。」、「みなさん、利回りの話とか、区分所有でもう少し買って増やす話をされているけど、私は、地主の家に嫁いだら、たまたまアパート経営をしていて、借金もすごくて驚いた」などなど・・・。

これまでとは違って、「地主が賃貸を建てた」だけでなく「投資対象として買った」人もいれば「相続をした」という人もいる。そして「自主管理もいれば、委託管理もいれば、マスターリース(サブリース契約)としているオーナー」もいます。

今回は、こうした「オーナーのタイプ別」に「これから考えるべき事」について考えていきたいと思います。

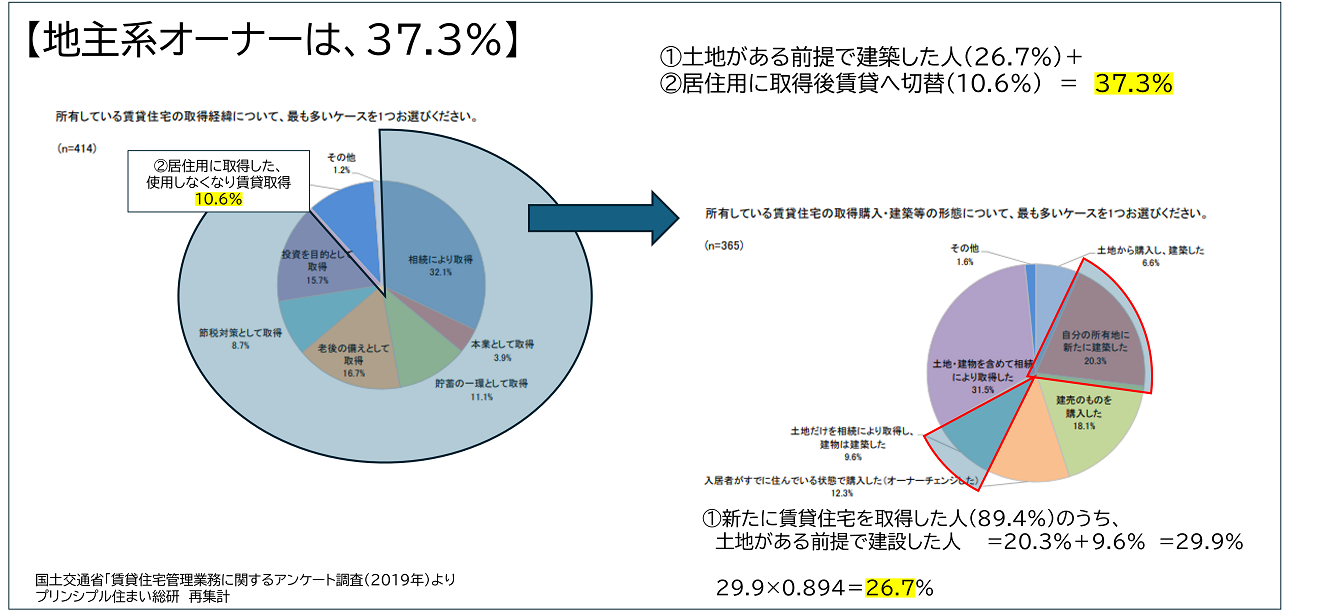

■【地主系オーナー】は 37.3%。

「地主系のオーナー」は、もともと「土地を持っていた」というオーナーです。ご自身が所有していた土地、あるいはたまたま空き地や駐車場などを所有していて、そのままでは固定資産税や後々の相続税がかかるので、一念発起して賃貸経営に乗り出したというオーナーです。もともとご自身で持っていた、という方ですので、投資は建築費のみ。節税効果も含めて、これまでの賃貸経営では「王道」といえるパターンだと思います。

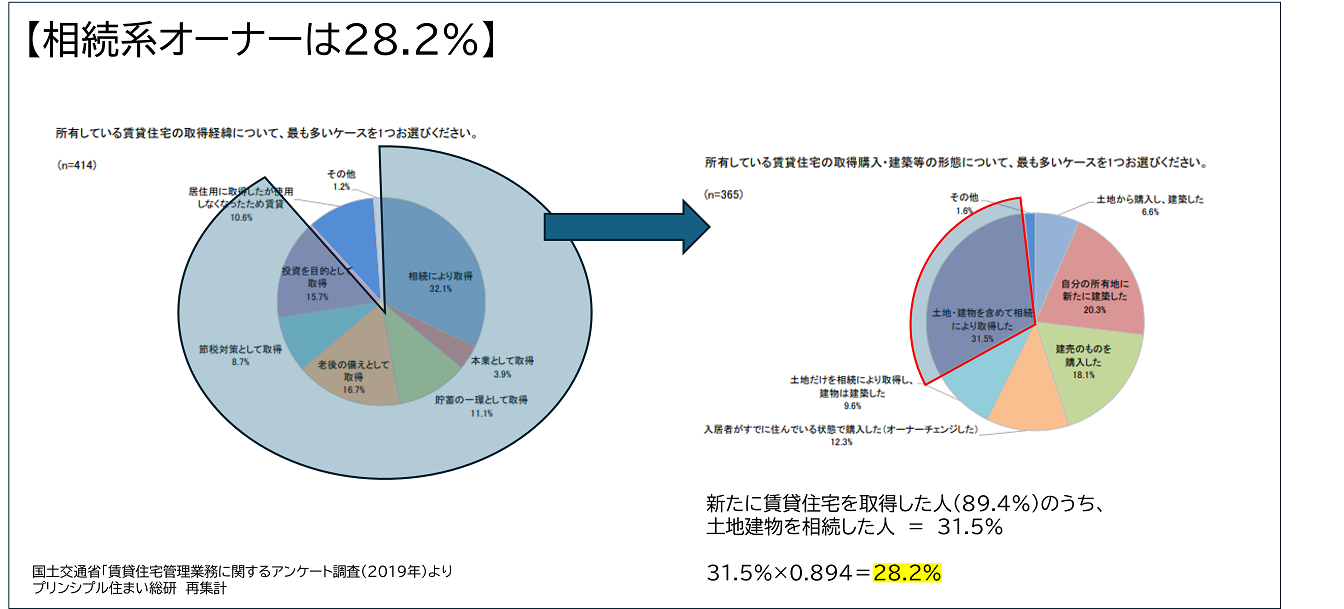

国交省の2019年の調査では、賃貸住宅を建設したオーナーのうち「自分の所有地に新たに建築したオーナー」は20.3%。賃貸住宅を建設したオーナーのうち「土地だけを相続により取得し、建物は建築したオーナー」は9.6%。合計では29.9%。この2者以外に、賃貸住宅を建築したわけではなく、もともと「居住用に取得したが、使用しなくなったため賃貸にした」という10.6%も広義には「地主系」と言ってよいでしょう。図にすると下記のようになります。

■【地主系オーナー】は先祖代々の土地をいかに次の世代に継承していくか。

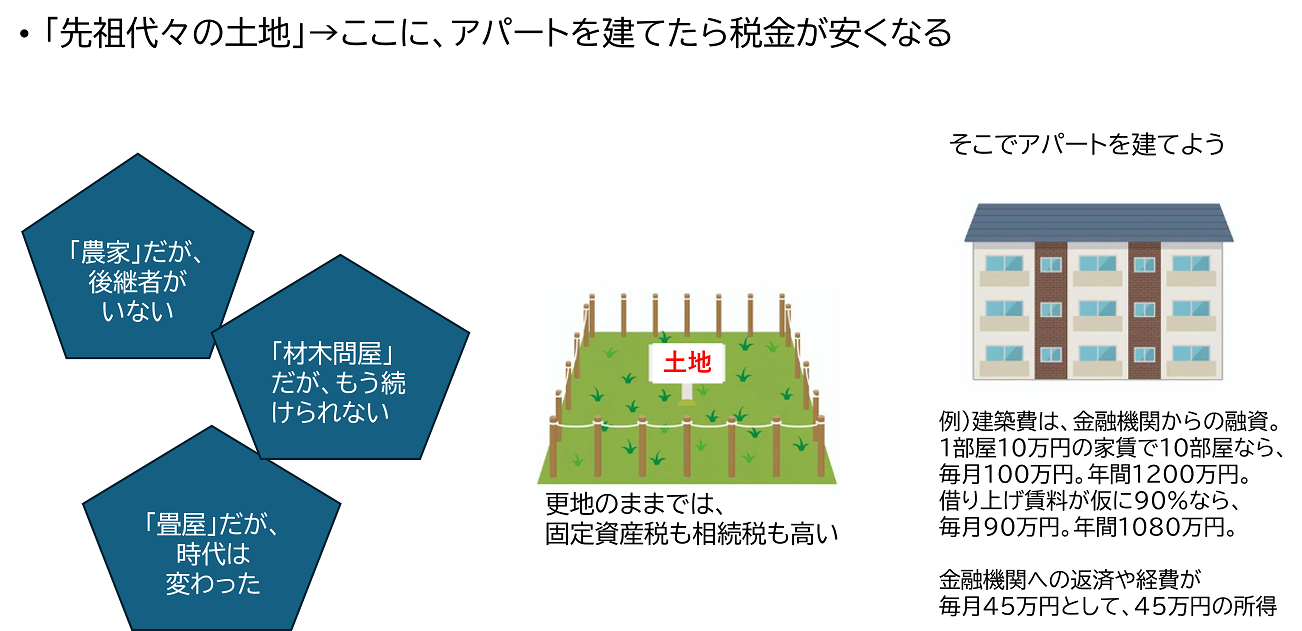

こうした「地主系のオーナー」は、「先祖代々の土地」にアパートやマンションを建てて、賃貸経営に乗り出しました。そのまま空き地のままでは、固定資産税も相続税も高くなりますから、大きな決断をして、建設費を払い、賃貸経営に乗り出している方が多いです。

集合住宅の建設費用は、戸数にもよりますが、ざっと1億円。個人の預金から払える額ではありませんから、銀行から融資を受ける方が多くなります。融資の際は、金融機関も「ちゃんと返済が滞らないように」と将来の空室リスクを心配します。

そこで、地主系のオーナーが近年多く活用した方法が「マスターリース契約(サブリース)」という借り上げ型の契約です。「建築会社の関連会社である管理会社が、借り上げるので、空室になっても家賃は支払われますから、安心ですよ。その変わり家賃の90%を保証しますね」といった契約です。一見、リスクが低くWINWINに見えますが、「家賃の90%を保証」しているだけで「家賃は保証していない」ので、築古になり家賃が下がってくると、収入が減ってしまいます。

一方で、地主系の大家さんの中には、地域密着で地元の建設会社で建設をしているケースもあります。なかには、自主管理で、管理会社にも任せず、ご自身でクレーム対応や修繕会社への発注を行っている方もいらっしゃいます。

すなわち、こうした地主系のオーナーは、「近年のサブリース契約増加傾向」かつ「空室リスクよりも家賃ダウンのリスク」が心配です。そんなオーナーは「先祖代々の土地」ですから、そう簡単に「土地を手離す」ことは考えない傾向がありますので「相続する」ことを前提に賃貸経営する方が多くなります。

築年が古くなって、家賃が下がってくると、借り上げでもオーナーの口座に振り込まれる家賃は下がってきます。そして先祖代々の土地。そう簡単に手放すわけには行かない、となると、「どのようにして後世に、優良な物件として相続するか」が鍵となります。

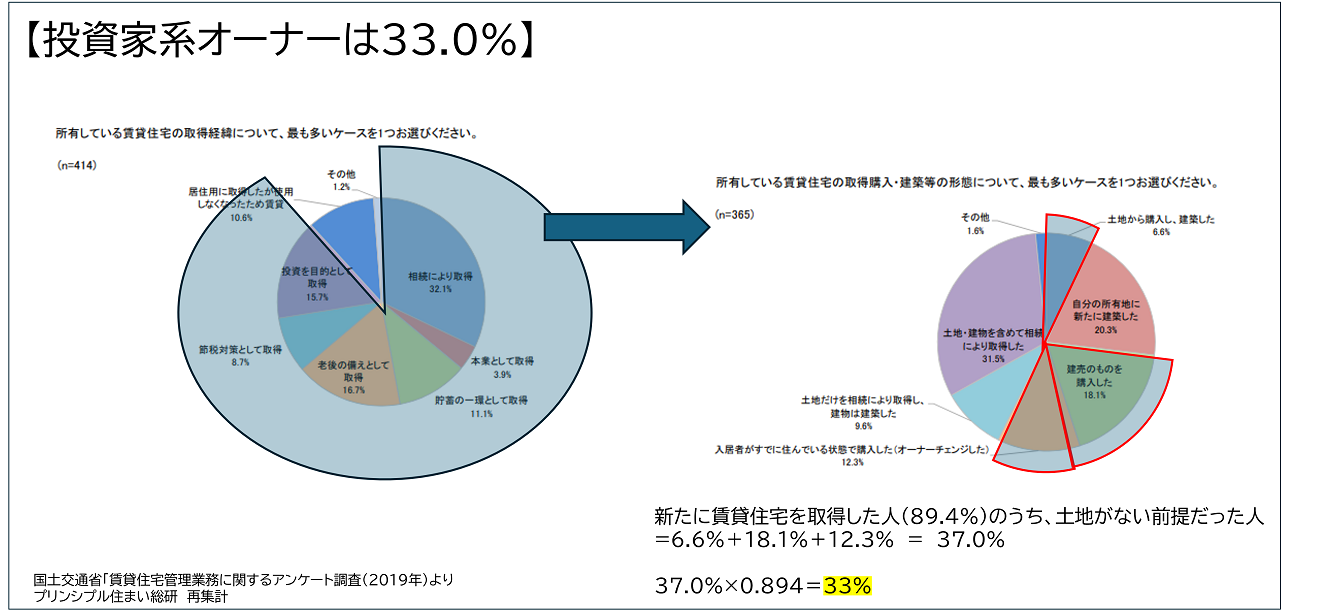

■【投資家系オーナー】は33.0%。

先祖代々の土地にアパートを建てたのではなく、新たに土地を買って建てたという「投資家系」のオーナーもいます。現在、定期預金にお金を預けても、金利はごくわずか。株や投資信託という手もありますが、経済動向の変化によっては、勝がゼロになってしまう事もあります。そう考えると、土地、あるいは建物を買って投資をすると、どんな経済情勢になっても、土地は残りますから、資産がゼロになる事はありません。そう考えるとミドルリスクミドルリターンですから、投資対象として賃貸経営に乗り出す方もいらっしゃいます。

図にすると下記のようになり、「土地から購入し、建築した人」「建売のものを購入した人」「入居者がすでに住んでいる状態で購入した人」がおり、全体の33.0%です。

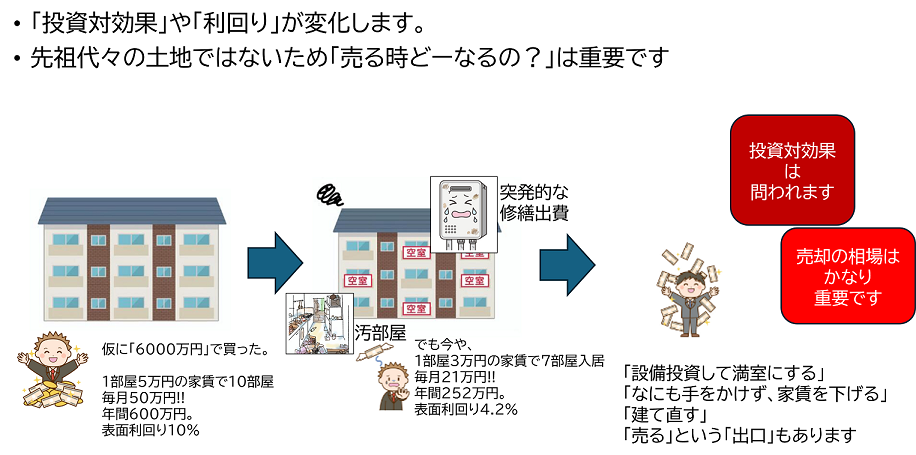

■【投資家系オーナー】はいかに「利回り」が改善するかと考えますし、 「売却」も視野に考えます。

ある種、金融商品のように考えますから、当然、投資家のオーナーは、ご自身の所有する物件については、「いくらの利回りがあるか」と数値で考えます。サブリース契約は、リスクが減りますが、管理会社へ保証料が高くなるため、管理会社に管理を委託しているケースが多くなります。また、全国各地で買っているという方もおり、当然、各物件の距離が離れているため、自主管理は難しく、管理会社に管理を委託しているケースが多くなります。

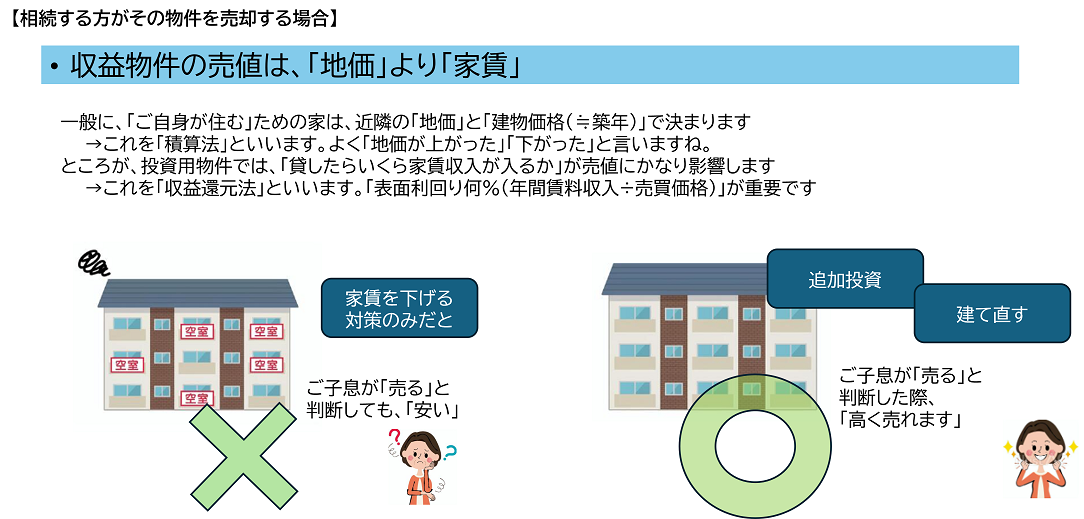

こうした「投資家系」のオーナーは、「空室が多かったり、修繕費がこれからかかりそうで出費が嵩みそうだったりする」となれば「売り抜ける」ということも考えます。つまり「売ったらいくらになるか」ということは常に検討材料です。いつ売れば高く売れるのか。そして次の購入物件はどれを買えば、安く高利回りか、と考えるかもしれません。

■【相続系オーナー】は 28.2%。これからどんどん増えます。

このように、「地主系」のオーナーがメインであった時代から、サラリーマン大家などの「投資家系」オーナーの割合が増加しましたが、現在は融資が厳格され、そう簡単には投資家系のオーナーが増える情勢にはありません。その一方でどんどん増えているのは、「相続して収益物件を手に入れた」というオーナーです。

相続系オーナーは、建築したときのオーナーがお亡くなりになるにつれて、どんどん増えます。この方々は、もともと「建築投資の決断」をしたり「投資用の収益物件の購入の決断」をしたりしたわけではなく、伴侶や親兄弟が保有していた物件を「相続した」ので、設備強化や修繕などの出費には抵抗感が多い傾向にあります。当然、地主系の方とも、投資家系の方とも話が合わず、ともすれば「空室が増えたのは私のせいではない」「こんな老朽化した物件を相続されてしまって困った」と考えていらっしゃるケースもあります。。全体のオーナーの比率は、プリンシプル住まい総研が、2019年の国交省のアンケート調査を元に計算すると、全体の28.2%。つまり「地主系」「投資家系」「相続系」が各々1/3ぐらいずついるということになります。

マスターリース(サブリース)の契約が切れているケースもあり、管理委託が多いと思います。また、「購入した親は地方に住んでいて地方にアパートがあるけれど、自分は首都圏で生活している」と物件から離れて暮らしているケースも多く、自主管理は少なくなります。

詳しいサービス内容や、導入に関するご相談・お問い合わせは、お気軽にこちらまで

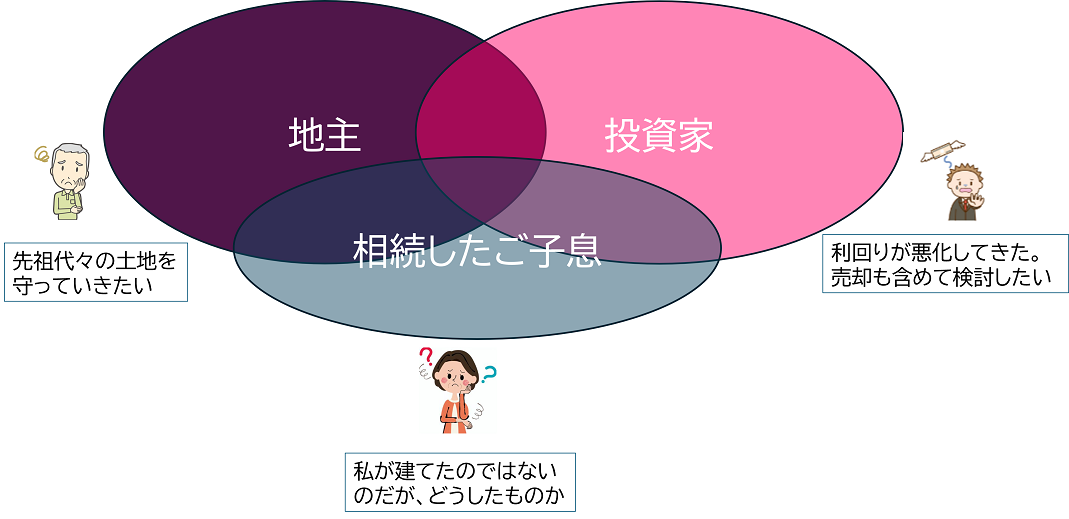

■いずれのケースでも、要素は「重なっている」

「地主系」「投資家系」「相続系」が各々約1/3いますが、「地主だったけど、もう一棟は土地から買った」と投資家系にもなっている人もいます。「投資家として購入したけど、地域にも愛着がわき、ずっとここを子孫に継いでいきたい」と地主系にもなっている方もいます。また、相続された方も、投資的に考える人もいれば、地主的に考える人もいます。そう今は、多様性の時代で、これらの要素は重なり合っています。

■ご子息に事業継承をするならば

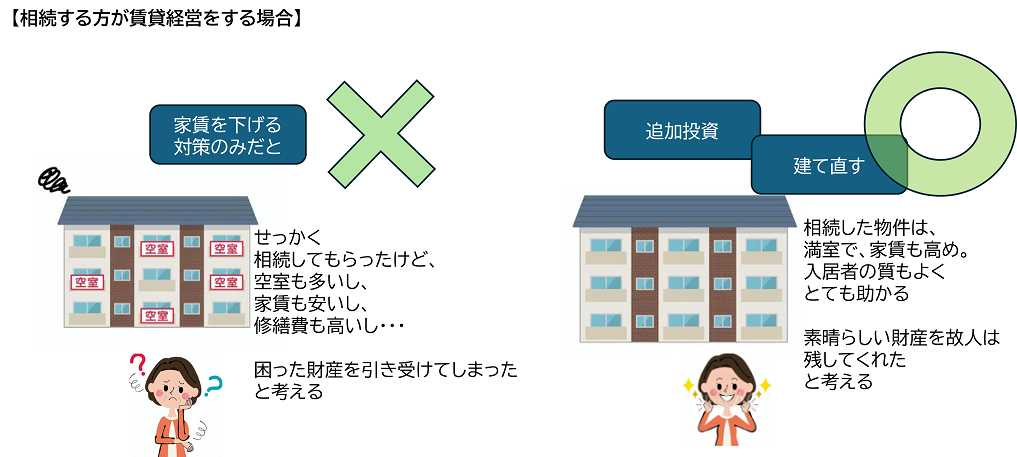

いずれもタイプの場合も、「ご子息に事業継承する」と考えると、出来れば「高利回りで満室の良い資産」をつないでいきたいのではないでしょうか。

相続税を考えると、「現金での相続が最も相続税が高く」なりますので、「売却して現金で相続する」よりは、「今の賃貸物件を設備強化、あるいは大規模修繕、あるいは建て替えて、家賃を高くして、満室にした」ほうが、良い資産となります。その際、借金をすれば借金も相続されるので、相続税は軽減されます。

また、ご子息が「相続したあとで売ろう」と考えると、収益物件の売買では「地価」よりも「今の収益物件の年間家賃収入÷売買価格での利回り」を考えます。「積算法」ではなく「収益還元法」という考え方です。つまり、相続後に売ることを考えても、高速インターネット無料にしたり、ネットワークカメラを設置したり、あるいは宅配ボックスなどの設備強化をしたり、大規模修繕や建て替えなどで収益改善をし、かつ借金もしておくほうが、売却価格は高くなるのです。

もちろん、その収益物件の立地や、その地域で今後人口が増えるのか、入居者が増えていくのかという観点も重要です。あまりに空室が増えるばかりが想定されるエリアでは、なかなか賃貸経営は考えにくく、むしろ、売買相場が高い今、売却すべきかもしれません。その場合でも売れるかどうかはわかりませんが、仮に売れれば、もっと人口が増えそうなエリアで新たに物件を購入するほうが、現金より相続税は安くなります。

ご自身のタイプを理解するとともに、むしろ一見、話の合わない、別のタイプのオーナーとも会話して「売ったらどうか」「建替えたらどうか」「相続したらどうなる」と意見交流をしていくと、よりよい賃貸経営が出来るのです。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。