設備強化したオーナーと、逡巡したオーナー。 9年で収支はどう変わったか?

-

2024.2.26 (月)Posted by

■福島県郡山市の築25年 日大工学部のキャンパスにあったA物件 時代に先駆けて、ネット無料に

2015年。今から10年ほど前の話です。

新築時7万円で貸していた賃貸物件の家賃は築年と共に、周辺全体で下落し、3.5万円まで下がっていました。郡山駅からバスで20分ほどのエリアは日大工学部があり、周囲は学生向け物件がたくさん建築されていました。

A物件は、全14室。震災後ということもあり、近隣は満室が多く、A物件も既に入居は満室となっていました。

しかし、毎年卒業生が出ていき新入生を獲得するのは、周辺との競争となります。入居対策は熾烈でした。新築時7万円だった家賃は、今は3.5万円。もう半額まで落ちていました。そこでオーナーは、入居者にアンケートを実施。すでに、14室中、13室が、フレッツ光を個人で契約して引いていることがわかりました。

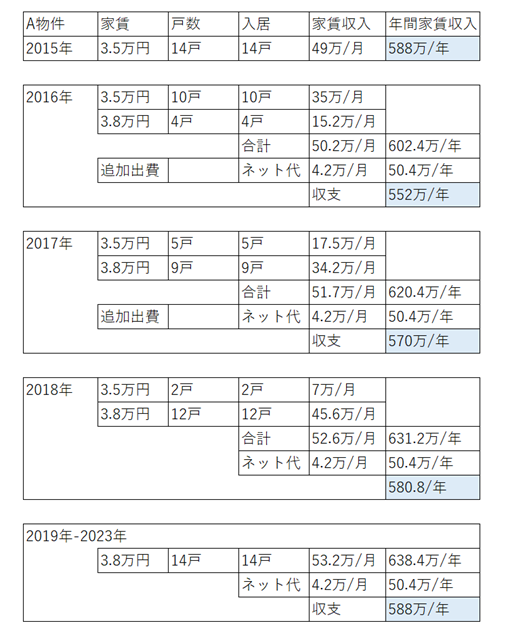

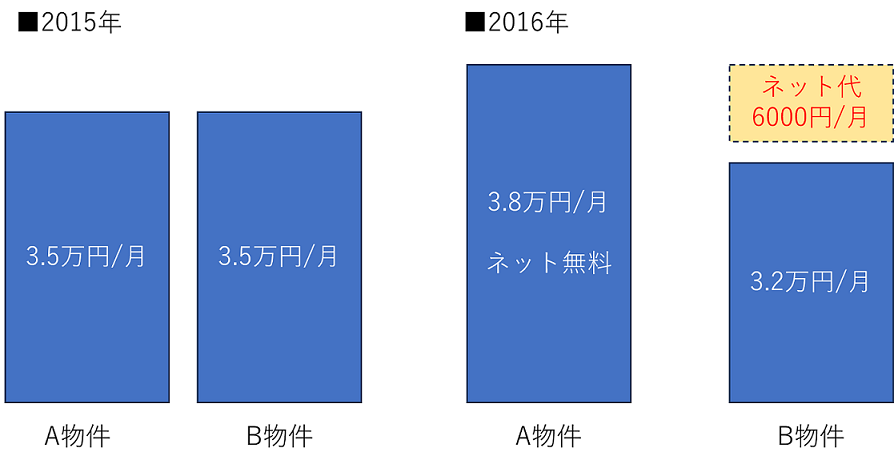

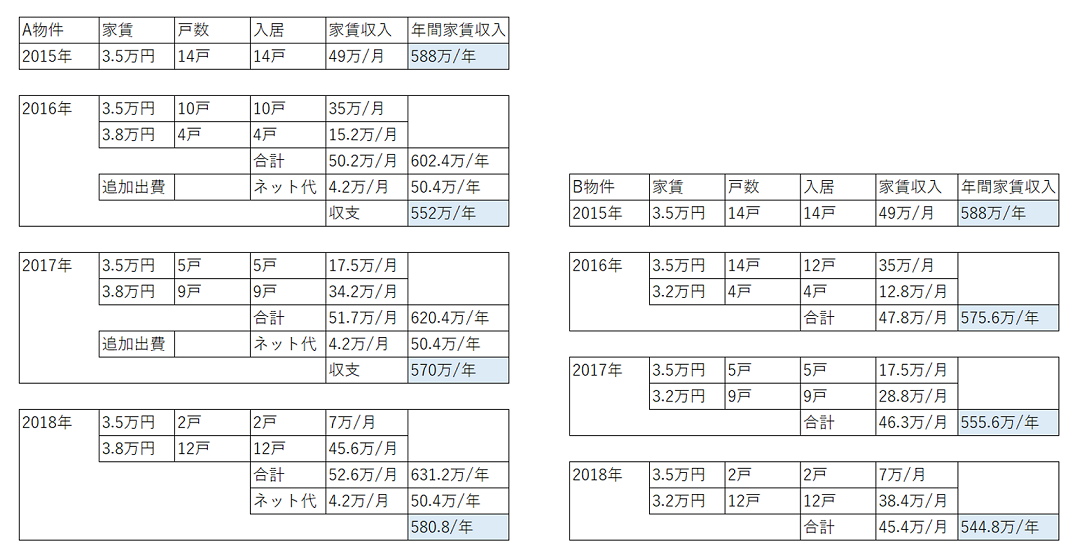

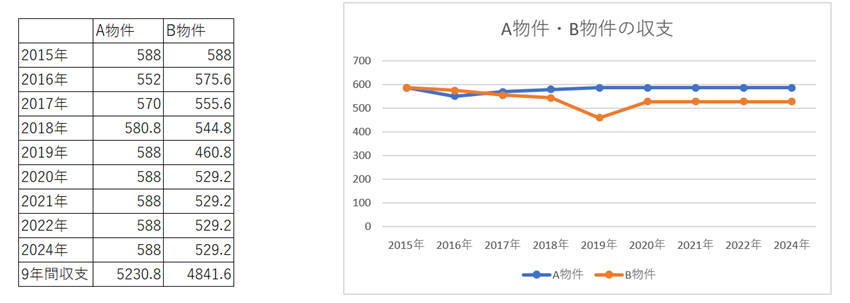

そこで、13戸の人は個人契約で6000円近いフレッツを使っているのですから、次の募集では、フレッツ光全戸型を入れてインターネット無料にして、3.8万円の家賃で募集をすることにしました。毎年3-4人が入れ替わります。オーナーの収支は以下のようになりました。

■隣接していたB物件は、ネット無料には「様子を見てから」と判断

一方で、このA物件に隣接するB物件のオーナーは「本当にネット無料にしたぐらいで、空室が決まるだろうか。それより家賃を下げたほうが決まりやすいのではないか」と考えました。当時はまだまだネット無料物件も少なく、ネット代をオーナーが負担をするのは勇気が必要でした。まだなんとか賃料を調整すれば、部屋は決まります。

「近隣より3000円安ければ、魅力的にアピールできるだろう」というのがオーナーのヨミでした。3000円家賃が安くても、隣のA物件はネットが無料ですから、実際には学生さんへのアピールでは拮抗していました。工学部という特性からも、当時はインターネット環境の人気が高く、6,000円家賃が安いB物件も、自分でネットをひくと、同じぐらいの月々の出費になるからです。

それでも、2016年の家賃収支は、A物件よりB物件のほうが良好でした。しかし、2017年・2018年と家賃を下げて闘うB物件に対して、A物件は強気の賃料。次第に、収支はA物件がよくなっていきます。

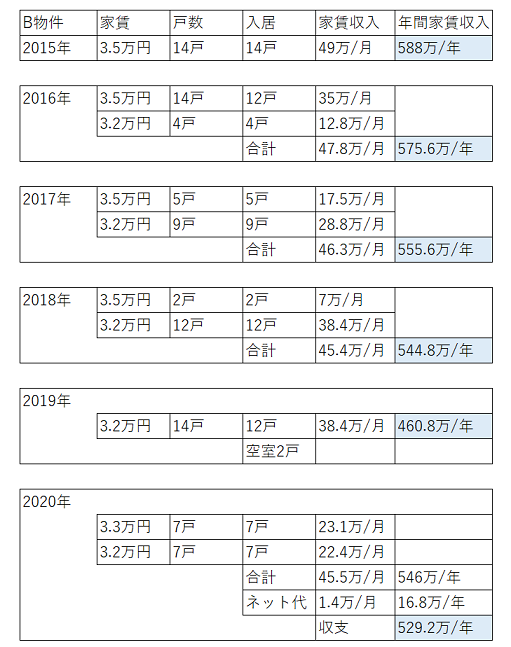

■2019年ついに、世の中の流れで、B物件に空室が発生。そして新型コロナ感染拡大へ。やむなく「安い」ネット無料導入へ

さて、2019年には、かなり卒業生も増え、新規募集で家賃を下げて闘ってきたB物件についに空室が2件発生します。そして、2020年には新型コロナ感染拡大で大学はオンライン授業・オンライン面接と流れが変わります。

「様子を見ていた」B物件のオーナーもようやくネット無料に舵を切る事になります。しかし、できるだけ出費は減らしたい。もう、家賃も下げているし、空室も出ているので、一番安い見積もりのインターネット会社を選択しました。

また、なんとか収支を改善したいので、家賃改定時に「ネット無料にするので、今住んでいる入居者さんも1000円家賃を上げさせてほしい」と更新時に交渉することにしました。ネットがタダになるので、割と入居者には好評で、3/4の入居者は合意。

ところが、安いネットだったので「前のネットのほうが早くて快適だったので、以前と同じフレッツ光を自分で引く。ついては、家賃を以前の水準に戻してほしい」という入居者も現れます。結局、入居者の半数ぐらいが、3.3万円の家賃、半数ぐらいが3.2万円の家賃となりました。

詳しいサービス内容や、導入に関するご相談・お問い合わせは、お気軽にこちらまで

■損して得とれ

実はこの間の、毎年の家賃収入はざっと図のようになりました。高速ネット無料導入の初年度は、家賃を下げたB物件が収支で上回りましたが、その後は、3倍ほど価格の高い、高速ネット無料にしたA物件のほうが収支が良くなっています。

特に空室が出始めた時期はその差は顕著です。この9年間で、389万も合計収支に差が出てしまったのです。

■ネット無料に限らず、 リノベや設備投資は物件の収支を改善する

実は、「中古を買ってリフォームして高く売る」といった「買取再販」というビジネスは、このように「一時は投資をして収支が悪化しても、高い賃料設定で満室にして、利回りを改善」して売っているのです。

お金がある人が慈善事業で、温水洗浄便座をつけたり、防犯カメラをつけたり、ネット無料にしているわけではありません。それにかかる「投資」は、その後の空室改善や家賃下落を避け、投資回収できるからやっているのです。

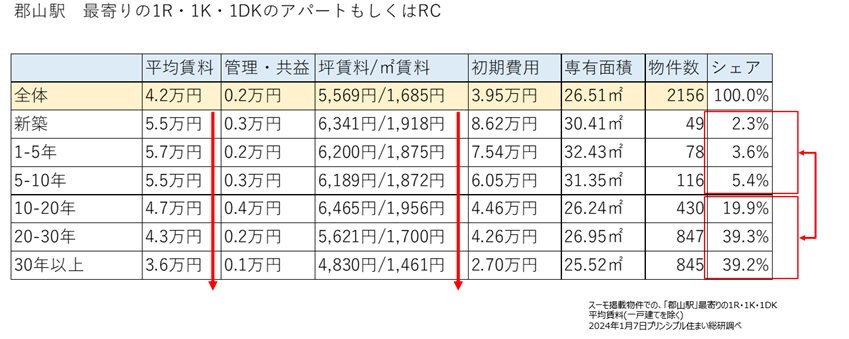

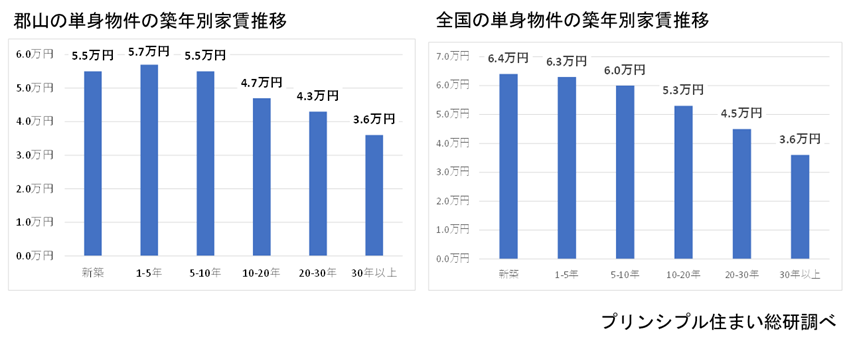

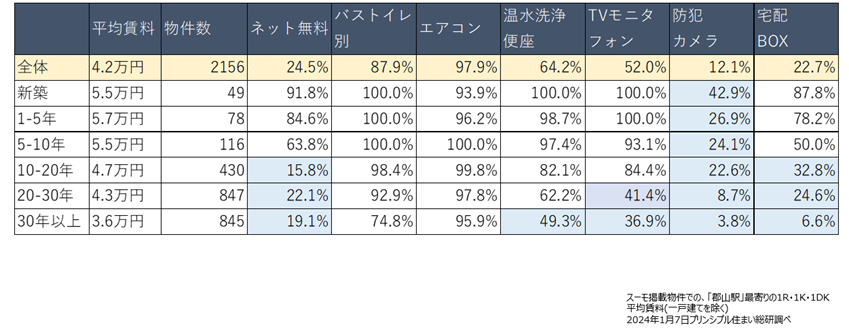

実際に、SUUMOに掲載されている、郡山の単身物件の家賃相場は、築年を経ることに下がってしまっています。新築築浅で、5.5万前後の相場であるのに、築10-20年で4.7万、築20-30年で4.3万、築30年以上で3.6万円となるのです。

こうした傾向は、全国で起こっています。新築は原材料費高騰で家賃が高く、築古は世帯数減少の波で、家賃を下げて闘ってきました。

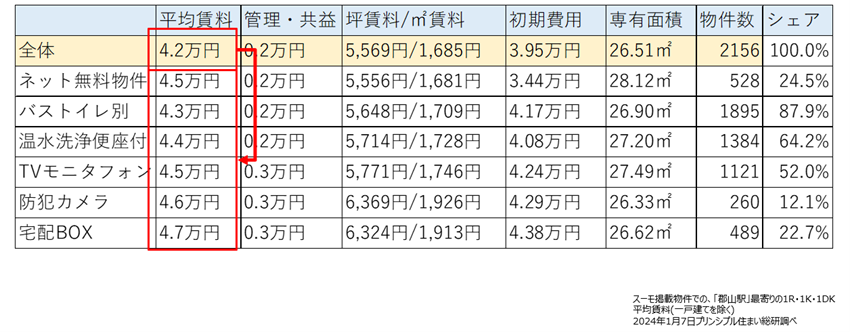

しかし、わざわざ築年検索をして、入居希望者が家賃相場を決めているわけではありません。実は築年が古い物件ほど人気設備がついていないから家賃が下がってしまっているのです。郡山を今回は例にしましたが、あきらかに人気設備のある物件は家賃相場が高くなっています。

実際に、人気設備があるかどうかは、築年で極端に変わります。すなわち築年が古くても、人気設備がついている物件は、希少価値が高く、強気の賃料で、設備投資を回収しようとしています。

賃料には、実際には現場で差があり、「安いけど設備不足な物件」と「ちょっと高いけど、人気設備が付いている物件」が闘っています。もちろん、「でも安いほうがいい」という入居希望者もいます。ただ、現在のように、「家賃の幅が広い」時代では、「ちょっと高くても人気設備が付いている物件」で入居が決まれば、設備投資を回収しても収支改善できるチャンスがあるのです。

時代は今やインフレ。先行投資をして、より付加価値の高い物件にして収支改善をしていくことが、これからの賃貸経営の大きなヒントとなるのです。

(文中のA物件・B物件はモデルが実際にありますが、物件の特定を避けるため、数字は一部変更しています)

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。