全産業で人手不足!! 海外人材の受け入れ拡大と入居支援。

-

2024.2.09 (金)Posted by

■外国人技能実習制度。人材確保と育成を目的とする新制度へ。

2023年11月24日、外国人技能実習制度について、政府の有識者会議が開かれました。これまでは「国際貢献を目的とした技能習得」のために海外からの人材を受け入れてきた外国人技能実習制度でしたが、「実際には国内の人手不足を補うための制度」でありながら、「技能実習」という制度のために「転職が難しく、過酷な労働環境で実習生が逃げ出してしまう」といった社会問題となっており、制度を見直すべきであるという最終報告を提出しました。

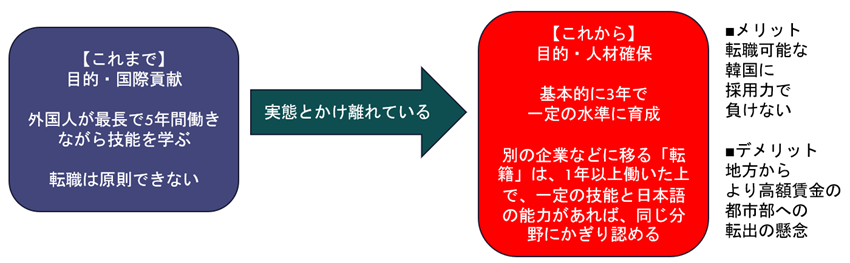

これまでは、目的が「国際貢献」であったため、「技能を習得したい外国人が、最長で5年間、働きながら技能を学ぶ」制度で「転職が原則出来ない」ものでしたが、今後は、目的は「人材確保」で、「基本的に3年で一定の水準に育成」し、別の企業などに移る「転籍」は、1年以上働いた上で、一定の技能と日本語の能力があれば、同じ分野にかぎり認めるというものです。

韓国などの制度では、転職が認められており、国際的な採用力が日本は劣位になっているため、採用力をあげるための施策でもあります。一方で、「新しい制度だと、せっかく育てても、都心部など給料の高い魅力的な職場に転職してしまうのではないか」といった懸念も生まれています。

■海外からなら、「安く雇用できる」という幻想

考えてみれば「より給料の高いところに転職してしまうのではないか」といった懸念は、「同じ分野の同じ仕事なら、より給料や待遇のいい仕事に就きたい」というのは、人として当たり前の権利です。それを「技能を学ばせるためだから、石の上にも3年」と言って「安い賃金で雇用」しようというスタンスがグローバルスタンダードではないのです。

そもそも日本は、今は円安。ともすれば、韓国や中国で働いたほうが、給料が高い場合や、休みが多いこともありえます。そうすれば、日本国内で外国人を受け入れることが出来なくなってしまいます。

有識者会議では、技能実習制度は過酷な職場実態があり人権侵害の指摘があるとして、「廃止」すべきとの最終報告をまとめました。名称も「育成就労制度」に変えようという提言でした。これまで原則できなかった別の企業などに移る「転籍」は、1年以上働いたうえで、一定の技能と日本語の能力があれば同じ分野にかぎり認めるという提言です。今後法整備などは進んで行くものと思われます。

■人口減少で、国内の多くの産業で人手不足に

大学の定員は増えているのに、少子化で子供の数は減っていますので、高校卒業後、就職を選択する人が激減しています。15年前の2007年卒では19.8万人の高校生が就職を希望していたが、2022年卒では13.8万人。約6万人、実に30%減っています。

また、2020年卒の16.9万人まで10年ほど17万人前後で安定してきた高校卒就職希望者ですが、コロナショック直後の2021年卒では15.2万人と大きく減らし、2022年卒では、ここからさらに10%ほど減少した13.8万人となっています。コロナ禍で、飲食・旅行などが打撃を受けたことが、高校生の就職意識にも影響したのかもしれません。

■治安は大丈夫なのだろうか?

来日外国人による、重要犯罪・重要窃盗犯の検挙数は2023年1~11月655件です。現在296万人の在留外国人がいらっしゃるので、その数字で割ると、0.2%です。一方、日本人も含めた重要犯罪・重要窃盗犯の検挙数は2023年1~11月247,649件で、日本人の人口1億2424万人で割ると、やはりこちらも0.2%です。(出展は検察庁の資料を元にプリンシプル住まい総研で計算しました)。

どこの国籍だから犯罪しやすいというわけではありません。むしろ日本の入管審査は厳しいものだと聞きます。事件のニュースが流れ、犯人が外国人だと「多いのか」というイメージが先行してしまっているのでしょう。実際には同じ人間。犯罪発生率が外国人だから高いという事はありません。

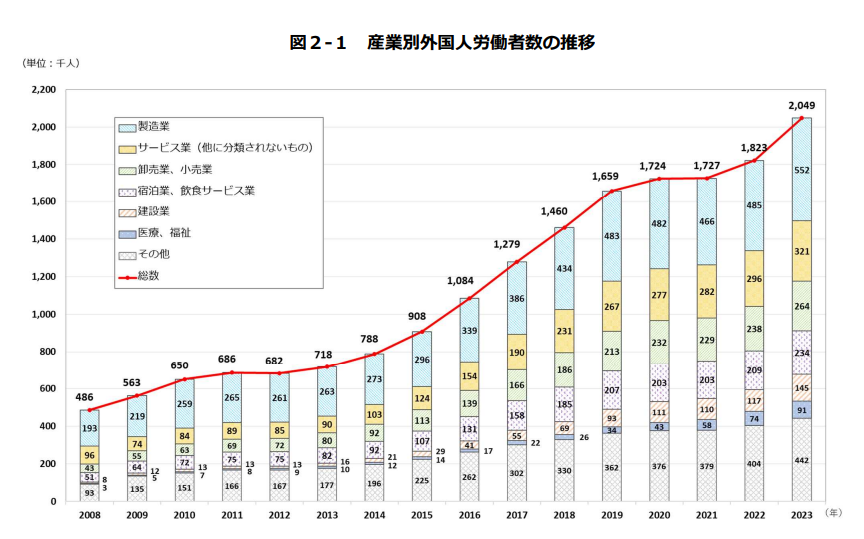

■日本の製造業を支える外国人人材

前述しましたように、少子化の影響で日本人の若手人材が減り、特に高卒就職者の数が減っている中、製造業での外国人労働者の数は増えています。2022年には48万5000人の海外人材が製造業で働いています。

「母国に仕事がなく、日本に出稼ぎに来ている人」というイメージも、先入観による間違いです。製造ラインで働く人だけでなく、CADオペレーター、生産管理/品質管理、通訳/人事などの職務をしている人も多く、優秀な人材です。

世界では、こうしたグローバル人材が産業を牽引しています。アップル創業者でiPhoneを発明したスティーブ・ジョブズは、シリア系移民の子として生まれた後、アメリカ人の家庭に養子として迎えられた2世です。グーグルのセルゲイ・ブリンはロシア系移民1世、マーク・ザッカーバーグらと共にフェイスブックを創業したエドゥアルド・サベリンはブラジル系移民1世、アマゾンのジェフ・ベゾスはキューバ系移民2世、オラクルのラリー・エリソンとボブ・マイナーは、ロシアとイラン移民の2世、クアルコムのアンドリュー・ヴィタビはイタリア移民1世、イーベイのピエール・オミダイアはフランス移民1世です。

国内人材が採用できないと嘆いているよりも、海外からの人材を活かすことが、GDP世界4位に陥落した日本に必要なことかもしれません。

厚生労働省 令和5年1月27日(金)発表「外国人雇用状況」の届出状況まとめ (令和4年 10 月末現在)

厚生労働省 令和5年1月27日(金)発表「外国人雇用状況」の届出状況まとめ (令和4年 10 月末現在)

■日本の農林水産業も 外国人人材なしには成り立たない

人手不足は製造業だけではありません。農業や漁業でも深刻になっています。

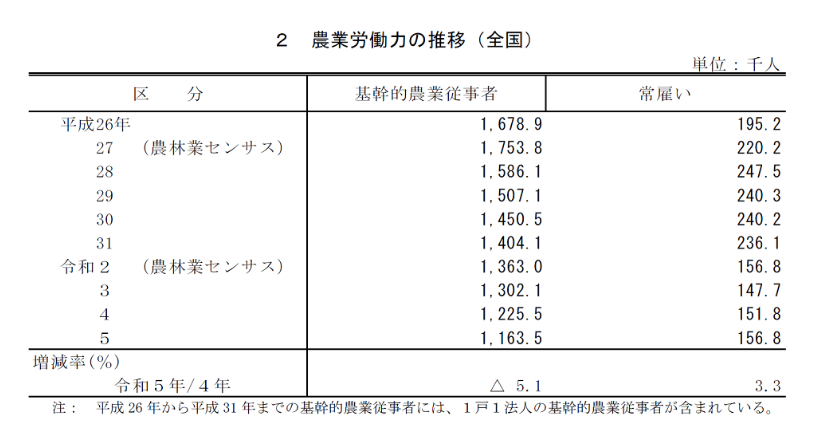

我が国の農業人口は平成26年167万人⇒令和5年116万人と、2/3に減少。その70%は、64歳以上です。

令和5年農業構造動態調査結果・農林水産省

令和5年農業構造動態調査結果・農林水産省

農業ではこうした、実情を踏まえ、個人経営の田んぼや畑を複数で集約し、法人化して合理化をしようとしています。2000年には集積率(全農地面積に占める担い手の利用面積の割合)が約28%だったが、2017年には約55%まで上昇しました。これまでの農業者の多くは家族経営が中心だが、規模拡大に伴い、家族経営から法人経営への転換も増加しているのです。政府は農業法人化を推進しており、23年までに5万経営体に増やす目標を掲げています。そして、ここでの担い手も「外国人人材」なのです。

一経営体当たりの規模拡大が進むに従い、従業員の数も増加傾向となり、規模拡大のペースに採用の伸びが追いつかず、雇用農業者は不足しています。生産現場ではすでに1990年代から、外国人技能実習制度を活用した農業経営をしており、「技能実習生なしには、経営が成り立たない」という状況です。

農林水産省HP

農林水産省HP

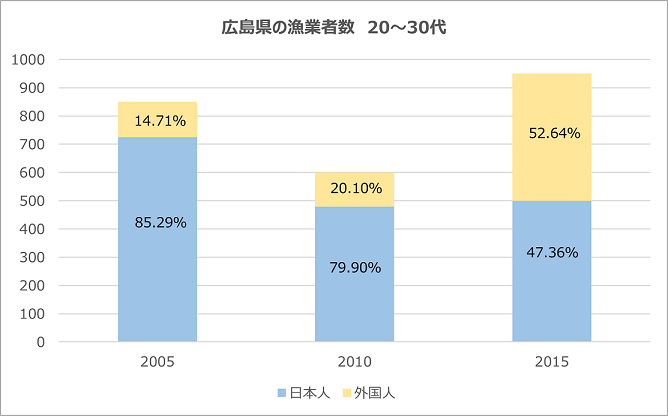

たとえば、広島の名物である「牡蠣」。安芸津漁協のカキ生産者は9軒ありますが、今ではすべてのカキ生産者が外国人実習生を受け入れています。広島県内の漁業従事者の20代~30代の半数が外国人なのです。

国勢調査を基に作成 ※「日本人」の人数と、「日本人以外」を外国人とした人数

国勢調査を基に作成 ※「日本人」の人数と、「日本人以外」を外国人とした人数

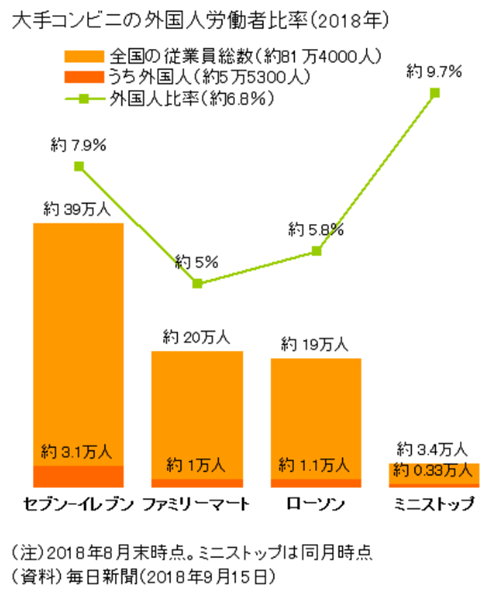

■コンビニで働く人の17%が外国人

2018年度の全国の大手コンビニの従業員総数は約81万人で、そのうちの約5万人が外国人従業員となっており、 約7% (14人に1人)という割合です。現状は、コンビニの接客という仕事では、技能実習生に該当せず、海外からの留学生のアルバイトで運営しているのです。そう彼らは、日本の大学に通う優秀な大学生なのです。

コンビニ業界に限らず、ホテルや飲食などの分野で外国人のスタッフなしには、もはや産業が成り立たないという事態になっています。コロナ禍で打撃を受けたホテル業界は今、戻ってきたインバウンド観光客の対応に追われていますが、人手不足は深刻化。新しくホテルを建てても、リネン交換・清掃をする人材が採用できないので、空室があっても従業員数のキャパまでで満室にしているという状況です。フロントに櫛や歯ブラシを置き、宿泊客が持って行くというタイプのホテルが増えたのも、すべては人手不足が原因です。

六本木ミッドタウンの高級料亭「宮川町 水簾 東京ミッドタウン店」でも日本人の雇用が間に合いません。腕のいい職人は独立し、若手は六本木にアパートがあっても、そう簡単に採用できません。そこで、日本料亭の厨房には韓国人スタッフが頑張って働いています。接客は外国人スタッフが日本の着物を着て、日本料理を理解し、お客様をもてなしています。

■わたしたちの介護をする人がもう来年、32万人足りません

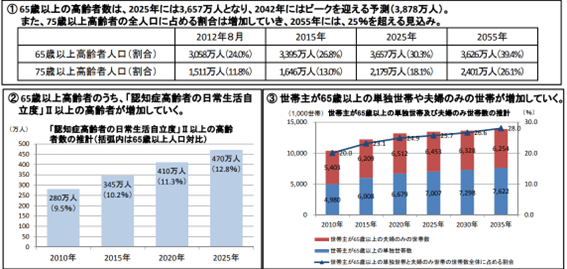

わが国では、2025年には75歳以上の後期高齢者人口が2,179万人に達します。人口の18.1%です。65歳以上では、3,567万人と全人口の30.3%になるというのが、厚生労働省の見通しです。すごい数です。

厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」

厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」

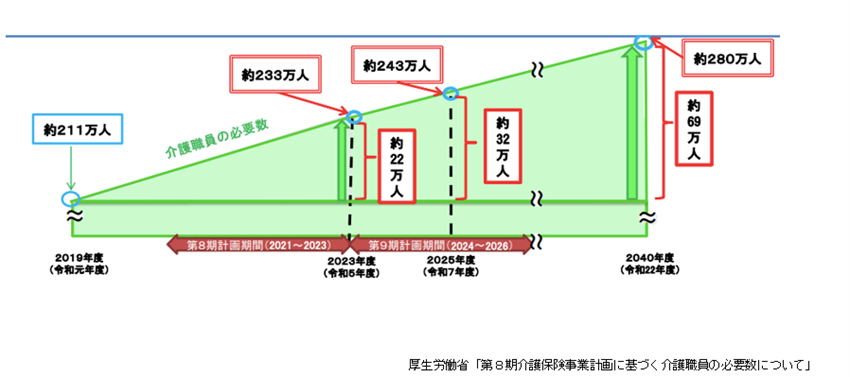

これだけ増えていく高齢者を「介護」する人材が足りません。2025年度には約243万人の介護職員が必要となり、32万人足らないという事態です。年間5.3万人ずつ介護職員が増えなければならず、厚生労働省としても、介護人材の受け入れ拡大を呼びかけています。

■外国人入居支援をしなければこの国はもはや成り立ちません

建設業でも人が足りず、大阪万博の工事が間に合わない可能性も出てきました。トラックの運転手不足で配達日に間に合わない荷物が増え、バス路線が運転手不足で廃止になるなど、各業界で人手不足は深刻になっています。

どの省庁の「外国人人材の受け入れに活路を見出そう」としていますが、その外国人の方々が部屋を借りることはなかなか理解が進んでいません。

現在は、外国人入居者向けの家賃保証会社などの実績も増え、不動産会社の中にも外国人スタッフの採用をしている会社があります。海外から来た方は、日本語のTV番組を見るよりも、インターネットで母国の動画配信を観るため、「ネット無料」での募集が効果的になっています。

「外国人に貸してやる」ではなく「沢山の選択肢の中から日本と言う国を選んでくれ、働きに来てくれる人に部屋を借りて頂く」というスタンスで、是非とも外国人入居促進も検討していきましょう。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。