事業者のアルコールチェック義務化。 変わる運転前のチェック事項

-

2023.6.26 (月)Posted by

■2022年4月から、すでにアルコールチェックが義務化

道路交通法の改正により、2022年4月からは、白ナンバーの社用車を使用する事業者にもアルコールチェックが義務化されました。

ここで大切なのは「事業者」ということ。不動産会社などの法人が、従業員の飲酒状況を確認する義務が生じるということです。収益物件の不動産オーナーが、「どこそこの修繕をして」とか「この空室物件の案内に行って」と言った際に、不動産会社の社員が飲酒状態かどうかをマネジメントせよ、という話ではありません。あくまでも雇用主などの「安全運転管理者」に対する義務化です。

■事業者は、酒気帯びの有無を目視で確認

2022年4月から義務化の対象となっているのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、または、その他の自動車を5台以上を保有する事業所です。なお、自動ニ輪車(原動機付自転車を除く)は、1台を0.5台として計算します。店舗が多いから対象だ、と考える必要はなく、1事業所あたりの台数です。

一方で、不動産会社の店舗で、11人乗り以上の車を保持しているケースはあまりありません。11人で内見というケースは現実的ではないでしょう。また、店舗が沢山あっても、1店舗で5台以上の車を保有している事もあまりありません。実は、不動産会社は1店舗の社員が5人以下というところがほとんどです。これは宅建免許が5人にひとり必要なためで、6人目の従業員を雇用形態を問わず常駐させると、宅建免許所持者がふたり必要となるからです。宅建の資格取得は難関です。結果的に5人以下の店舗が多くなり、かつ、完全に店舗を留守にしないようにすると、車は4台。となると、義務化の対象は、本社・法人課・管理部など限られた部署となるでしょう。

なお、車両の名義に関係なくマイカーやリース車両であってもカウントされます。業務に使わない車両は対象とされません。すなわち、従業員5人の事務所でも、繁忙期はレンタカーで全員クルマを使う、なら対象となります。

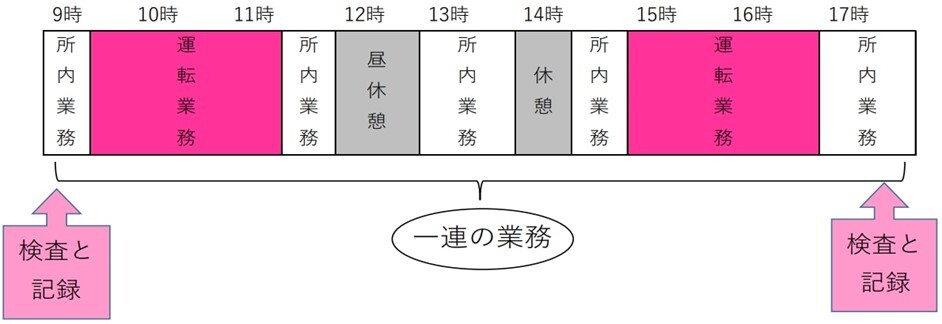

対象となる事業所では、自動車の安全な運転に必要な確認業務などを行う「安全運転管理者」を選任しなければなりません。道路交通法施行規則の改正により、この安全運転管理者の義務として、運転前後の運転者の状態を目視確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認、その記録を一年間保存することが義務付けられています。

■目視なんかで大丈夫? アルコール検知器でのチェックの義務化がセットで計画されています

この法律では、厳しい罰則規定はなく、検査を実施しなかったり記録しなかったりしたとしても、直接その会社を業務停止処分にするといった規定はありません。しかし、安全運転管理者の業務が適切に行われていないことになるため、道路交通法第74条の3により、安全運転管理者の解任命令が出されることがありえます。この解任命令に従わなかった事業者に対しては、5万円以下の罰金という罰則があります。法律的な罰則規定はないけれども、社会的信用を失うことにはなり得ます。

とはいえ、「目視確認」って・・・と疑問に思われるかもしれません。実は、2022年4月からは目視確認、半年後の10月からは、アルコール検知器でのチェックが義務化される予定だったのです。

しかし、コロナ禍で中国のロックダウンの影響などで世界的な半導体不足が起こり、アルコール検知器の製造が追いつかなくなりました。そこで、このままでは必要とする事業者に行き渡らないという判断となり、「当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器の使用義務化に係る規定を適用しない」方針を2022年7月15日に警察庁が発表。警察庁はパブリックコメント(意見公募)を受け付けていましたが、2022年9月14日に結果が公示され、当分の間、適用されないことが正式決定しました。

その後も当面延期とされていましたが、「2023年12月1日より施行予定」として、2023年6月9日にパブリックコメントの募集が開始されています。

■選ぶべき不動産会社は、 アルコール検知器でチェックするような会社

さて、施行がどうなるかはさておき、収益物件オーナー視点に立つと、飲酒運転で修繕や物件案内をされたらどうでしょう。「うちの会社は4台しかクルマがないから対象外」という理屈は成り立っても、ほんとうに大丈夫?と不安になります。

すなわち「合法か違法か」とか「義務化が始まったか、まだか」といった議論よりも、「より安心・安全」が大事なのです。

たまたま、建築した会社に管理を任せた、あるいはその管理会社が沢山の仲介会社に募集を依頼し沢山の業者の修繕を依頼している、といった状況で、「酒気帯びぐらい」と対応を軽視するかどうかは、「信頼できる会社かどうか」と近い話です。

アルコール検知器には、作動すると測定結果を自動的にクラウド保存できるなど、記録に便利なものもあります。

■社会的に「コンプライアンス」が 重視される時代

たとえば、「昨晩飲んで寝たんですが。今朝、たまたま警察に呼び止められて酒気帯で一発免停ですよ。ひどいですよねー」と言っている会社。これは、昔の感覚です。

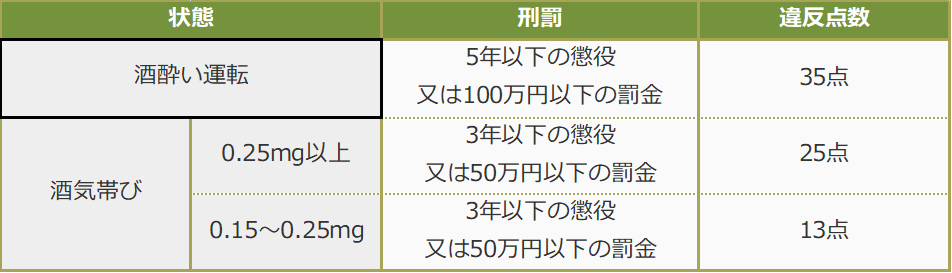

かつては、飲酒運転をしていた人が少なからずいたというのも実情です。しかし、相次ぐ悲惨な事故を教訓にどんどん厳罰化されています。1970年に「酒気帯び」の罰則が定義されましたが、当時は減点6でした。ところが、2002年、2004年、2007年と罰則はどんどん強化されています。現在では下記のように、一発で免停です。

•違反点数13点・・・免許停止90日

•違反点数25点・・・免許取消、欠格期間2年

•違反点数35点・・・免許取消、欠格期間3年

「飲酒運転を理由」に、2003年熊本県の教師が懲戒勧告、2007年山形県議会議員が辞職勧告、2010年京都市中学校の教頭が懲戒免職、2016年長野県池田町の町長が辞任となっています。すでに社会の規範は、飲酒運転は仕事を失うほどの問題となっており、その管理義務は、どんどん厳しくなっているのです。

昭和・平成・令和と時代が変化する中で、社会のコンプライアンスの意識は高まっています。その一方で、不動産業界がこうしたことに「疎い」という評判があるのも事実。

今、取引をしているパートナーは、アルコール検知器の使用をしていますか?時代はどんどん変化しているのです。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき) 【プロフィール】プリンシプル住まい総研 所長

1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。