物価高で考えたい、脱家賃デフレの新戦略

-

2023.3.13 (月)Posted by

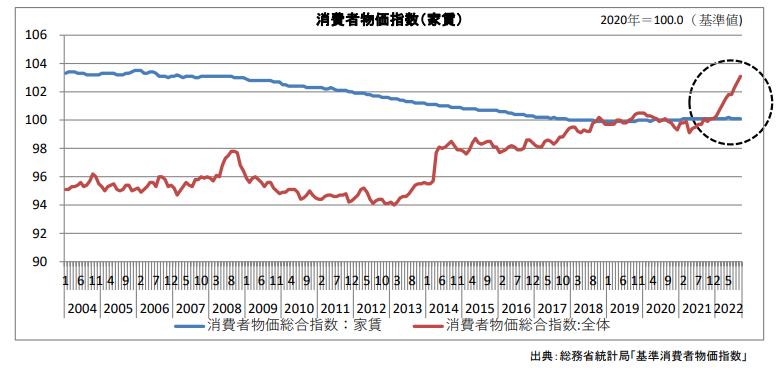

■物価は上がる。しかし、家賃は下がっている。

現在、ウクライナ情勢も含めて、物価高騰の流れはなかなか止まりません。食料品の原材料や、家電製品の原材料は、円安により調達コストが上昇。電気・ガスなどのエネルギー価格の上昇は、驚くべき高さになっています。

これほどまでに、家計を圧迫する物価高の基調は、収益物件からの家賃収入によって生活しているオーナーの可処分所得も悪化させています。なにしろ物件は毎年古くなり、家賃は下落傾向にあるからです。

ウクライナ情勢に伴い、急激に物価は上昇トレンド。とはいえ、家賃はあがっていません。

■所得が上がらない中、既存入居者の家賃を上げるのは厳しい

「諸物価高騰の折、来年から家賃をあげさせて頂きます」と、既存入居者にお願いするのは、そうはいっても厳しいのが実情です。「電気代も食事代も上がっているのに、家賃まで上がると言われても、給料は変わらない」というのが、本音でしょう。実際に修繕代などのコストは上がっているのですが、入居者に転嫁するのはなかなか合意が得にくいものです。

宅建業法においても入居者側の権利は強く、かなりの合理性がないと、既存入居者への家賃アップの交渉は難しいものです。

■実は、現状問題なのは、新規募集賃料

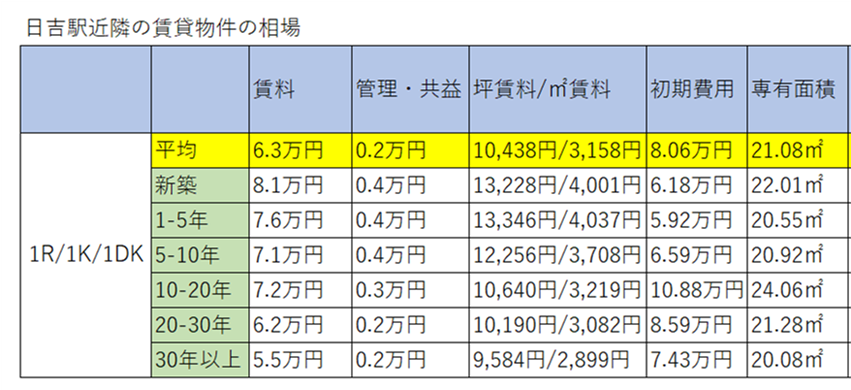

例えば神奈川県横浜市日吉駅近隣の平均賃料をみてみましょう。

表のように、単身物件の平均賃料は、6.3万円ですが、新築では8.1万円なのに対して、築10-20年では7.2万円、築20-30年では6.2万円、築30年では5.5万円まで下がっています。

では、築30年のとある物件で例にとると、このトレンド通りということになると、30年間ずっと住んでいる人は実は、今年も家賃8.1万円を払い続けているかもしれないのです。そして、20年住んでいる人は、7.2万円、10年住んでいる人は6.2万円、今年入居した人は5.5万円という事かもしれません。

すなわち、今、8.1万円払っている、新築時から住んでいる人の家賃を上げましょうという話は、たしかに合意形成は得難い。しかし、今開いた空室の募集賃料を、5.5万円までさげずに済む方法を考えるということが、インフレ時代の収益物件オーナーにとっては重要ということなのです。

なんとか家賃を下げずに募集したい、あるいは、1000円でも高く貸したい。でなければ出費ばかりがインフレで、オーナー経営がつらくなってしまうというわけです。

■設備強化により、家賃を踏ん張れる余地がある

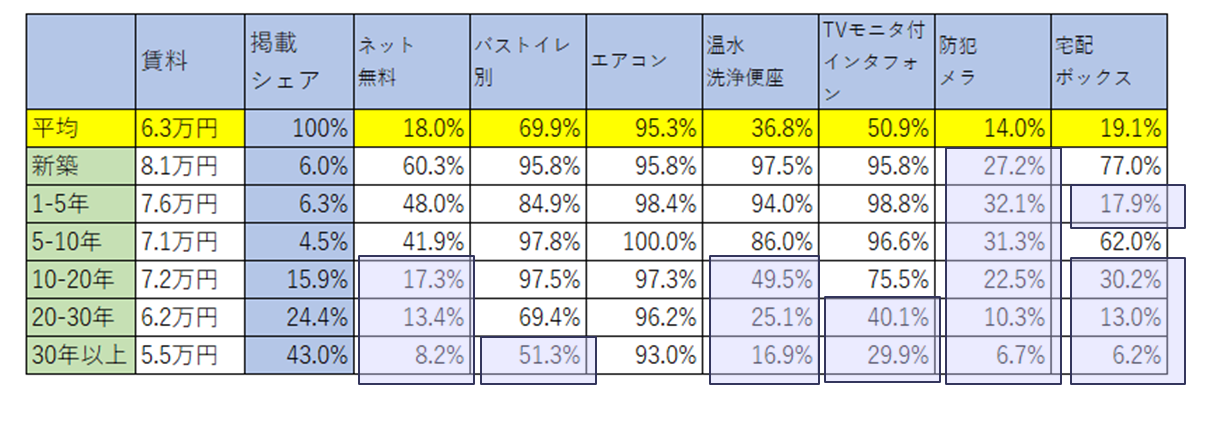

とはいえ、単純に周辺相場よりも高めの賃料で勝負をしても勝ち目はありません。エリアでは、築30年を超えた単身物件の平均賃料は5.5万円ですから、周囲より強気の賃料を設定しても空室は埋まらないでしょう。となれば「ちょっと高いけど〇〇がついている」という設備強化が有効です。

実際に、築年別の設備のセット率は、表のとおり、築古物件ほど人気設備がついていません。となればこうした設備を強化して、物件力を上げていく必要があります。設備強化という投資をして、家賃アップ分を回収すべきなのです。

表を見ても一目瞭然、築10年を超えるとネット無料物件が極端に減り、温水洗浄便座のセット率も下がります。築30年を超えるとバストイレ別の物件が減ります。当時はバストイレ一緒での建設が普通でしたから。こうしたポイントを強化して築古物件は空室対策し、なんとか家賃下落を食い止めねばなりません。なにしろ物価は上がるのですから。

■築浅物件の募集時にも注意を

さて、こうした設備強化による家賃のアップや維持、あるいはなんとかダウン幅を食い止めたいという考え方は、なにも築古物件だけの話ではありません。むしろ築浅物件についても対策が必要なのです。

先ほどの表で見ると、新築は8.1万円。築1-5年は7.6万円、そして築5-10年は7.1万円です。では、8.1万円の新築。なにしろ誰も住んだことのないピカピカの新築です。建築費高騰の煽りで、かなり強気の賃料8.1万円で、フリーレントなどつけてなんとか満室にしました。

そして、3年前後で退去申請が出ます。では周辺相場の7.6万にするのでしょうか。いえいえ、築5-10年の物件でもネットは無料でありエアコンも温水洗浄便座もついていて、バストイレも別です。そう、築浅物件のほうが、設備に差がないのです。

ひとたび入居者が住めば、その部屋は「新築」ではありません。「だれも住んだことがない」というかけがえがない入居者ベネフットは、次の募集で使えません。そして、お部屋探しをする人にとっては、築3年でも築5年でも築7年でも、その魅力に差はありません。となれば「安い方を借りる」ということが起こりえます。

つまり、「築古物件の空室対策」より、「築浅物件の家賃維持」のほうが、難易度が高いのです。

■防犯カメラや宅配ボックスなど新しい魅力を

となると、新築や築浅物件が、いまの賃料を維持するには、そうした物件よりちょっと古くて安い物件にはない設備を強化する必要があります。先程の表でいうと、防犯カメラや宅配ボックスです。

新築のタイミングでは「8.1万円の新築」vs「7.1万円の築9年」の闘いで、なんとか強気の賃料で闘いました。しかし、次の募集で「8.1万円の築3年」vs「7.1万円の築9年」の闘いでは明らかに不利なのです。こうして家賃が下落します。ですから、「8.1万円の築3年だけど、防犯カメラと宅配ボックスがついていますよ」vs「7.1万円の築9年には防犯カメラと宅配ボックスがありません」の闘いにすべきなのです。

これらが全部ついているのであれば、例えば「顔認証のエントランス」かもしれませんし「外出先からお風呂にお湯が入れられるIoT対応」といったものかもしれません。

■インフレ時代は設備競争で、満室経営を

今後のインフレトレンドを考えると、収益物件オーナーは、設備強化によって家賃維持を狙っていく戦略が重要になります。「家賃を下げれば決まりますよ」というこれまでの手法は、デフレ経済ではそれなりに有効な施策でした。しかし、世界はインフレに向かいます。

物件価値を高め、競争に勝つ戦略に発想を展開していく勝負が、始まっているのです。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき) 【プロフィール】プリンシプル住まい総研 所長

1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。