高齢入居者の安否確認にIoT。社会全体で、孤独をなくしましょう。

-

2022.11.04 (金)Posted by

■「空室が増えてきて困った」 その一方で、「借りたくてもなかなか借りられない」高齢者

新築の頃は満室だったアパートが、築年を経て、だんだん空室が増えてくることがあります。「困ったな、なんとか満室にしたい」。そう思っているオーナーに、不動産会社さんから「今、お部屋を借りたいという方がいますが、ご高齢です。大丈夫ですか?」と電話がかかってくる。オーナーとしては、空室が減ることは歓迎だが、高齢者を入居させる事にはまだまだ不安がある方もいます。

特に「一人暮らしで」「ご家族は近隣にいない」といったケースでは、「もし、自分の物件でお亡くなりになってしまったら大丈夫だろうか」と心配してしまい、入居を断ってしまう方もいると思います。

■不動産会社は、年齢や国籍で差別は出来ません。 一方でオーナーは、入居者を選ぶことは可能です

「賃貸オーナーが入居者を選び、断る」このようなケースは社会問題になっていています。

「高齢者の方が、部屋を借りたくても借りられない」という事態は、賃貸業界全体で解決していかねばなりません。不動産会社が悪いのでしょうか。実は、「高齢者である」あるいは「外国人である」「障がい者である」という理由で、お部屋探しを手伝わないということはできません。それは差別にあたり、法で罰せられます。

しかし、私有財産である物件を貸す不動産オーナーは、だれに部屋を貸して、だれに部屋を貸さないということを選択する権利はあります。つまり不動産会社の拒否感ではなく、オーナーが高齢者をどう受け入れていくかが、今の日本では大きなテーマなのです。

今、日本は超高齢社会です。なんとか社会全体でこの問題に立ち向かわねばなりません。

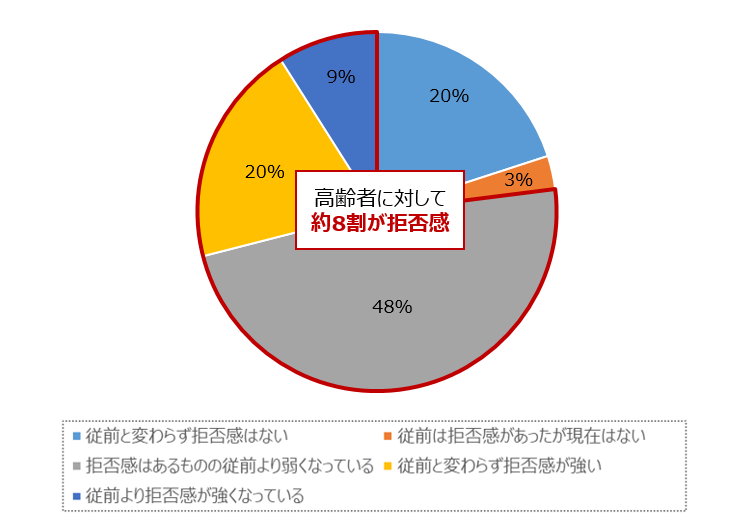

■8割のオーナーが 高齢者の入居に対して不安を持っているのも事実です

ところが、業界団体の調査によると、高齢者の入居に拒否感を持っているオーナーは8割います。

増え続ける高齢者。もはや日本の人口の1/4が高齢者となろうとしています。持ち家率の高い高齢者ではありますが、それでも賃貸物件に暮らしている人は沢山いますし、これからはますます増えます。なぜ8割ものオーナーが拒否感を持っているのでしょう。それは、「孤独死になったら困る」「近隣とうまくやっていけるだろうか」「収入が少ない(あるいはない)に家賃は払い続けられるか」といった心配です。

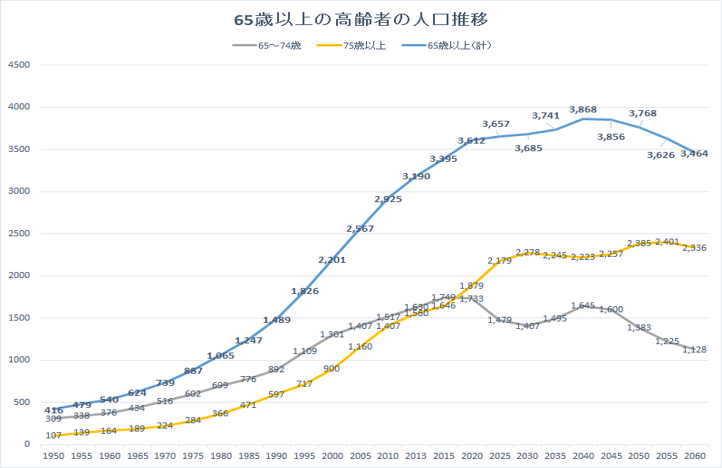

■すでに3人に1人は高齢者 。20年後には、約4000万人!!

我が国の高齢者の比率は国勢調査によると既に、3人に1人という高い割合です。なんと国立社会保障・人口問題研究所によると、2040年には65歳以上の人口は「3,868万人」とピークを迎える事になります。わずか20年後には、4000万人弱が65歳以上。若者が多かった賃貸マーケットも少子化で、考え方を変えていかねばなりません。

持ち家に住んでいても、高齢になると階段など使いにくくなり、賃貸物件を探す人もいます。「人口が減って、空室が増える」と言われる一方で、「確実に高齢者は増えていく」のです。

今の収益物件の利回り計算でこれから先、20年と考えてみましょう。ここは「拒否」をするよりも「対策を考えねばならない」という状況なのです。

■増え続けるのは75歳以上という現実

「65歳以上の高齢者というが、65歳はいたって元気だ」「収益物件のオーナーである自分が60代だ。大丈夫」と考えるかもしれません。しかし、実は、高齢者のうち増加し続けるのは、75歳以上の後期高齢者です。

■「これまでも断ってきたから」という大家さん。 高齢者は既にあなたの物件に住んでいます。

いろいろ心配して「高齢者は入居時に断っているよ」という収益物件オーナーもいると聞きます。しかし、そういうオーナーの物件には高齢者は住んでいないのでしょうか? 実はそんなことはありません。

例えば、10年前に収入の確かな、元気な48歳の入居希望者がいたとき、あなたは断ってはいないはずです。さて、その方は既に58歳です。10年後は68歳。15年後は73歳です。仕事も変わっているかもしれません。ご夫婦で入居されていても、今はひとり暮らしかもしれません。

そう、既存の入居者の高齢化問題がある限り、私たちは、高齢化問題を避けていく事は困難なのです。高齢を理由に立ち退きや退去を要求する事は出来ないのですから。つまり、必要なのは「拒否すること」ではなく「対策を練る」ことなのです。

■科学技術による「見守り」

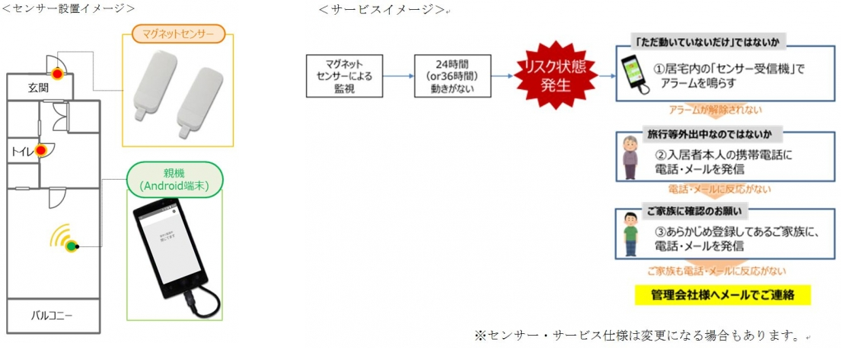

かつては、「おじいちゃん元気かな」と毎日訪問をして、高齢者を受け入れる方もいました。しかし、それではオーナー側の負担も大きいものです。そこで、今は、ITの技術で孤独死のリスクを下げようというサービスも出ています。「トイレのドアが丸一日あかないと、家族や警備会社にメールが入る」といったサービスです。こうした技術は日進月歩です。

ドア開閉センサーを居宅内2か所に設置し、一定時間以上ドアの開閉が検知されない場合に、アラームを出すサービス。NTT西日本とともに実証。

アラームが出たのち、高齢者本人と連絡がつかない場合は、ご家族や管理会社等へ通知が行われます。

■行政も積極的に支援しています。

国や県、市町も、こうした状況を鑑み、オーナーに理解を得ながら、なかなか賃貸物件を借りられない人を受け入れてもらえるよう、行政サービスを用意しています。

例えば、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を公表する「セーフティネット住宅情報提供システム」というHPも開設されています。

また、「孤独死」に関しても、国交省が2021年に「事故物件告知義務ガイドライン」を設定。「自然死は告知義務なし」、殺人・自殺・長期間死後放置などの「事故物件についても3年を超えて告知義務はなし」という、かなり踏み込んだ提言を行いました。

■孤独死を防ぐために 孤独にしない施策。

では、オーナーの皆さんのお部屋を借りている入居者さんはどういった年齢構成でしょうか? 〇〇号室の高齢者さんは、元気でしょうか? オーナーも「近所の人」であれば、町内会やお祭りなど、日頃から声をかける機会を増やしてみてはいかがでしょうか。

ヤクルトなどを配って安否確認をする事を前提としている不動産会社もあります。給食サービスなども有効でしょう。

なによりも良いのは、高齢者を孤独にしない事です。積極的に町内会などの活動に誘い、日頃から近隣で接点を持ち、「あれ、あの人どうしたのかな」「最近見ないね」と声を掛け合う世界が理想です。

待ったなしの高齢化社会。収益物件の入居率の維持のためにも、これまでとは考え方を変えて、ポジティブに「どう対応するか」を考えるべきタイミングに来ているのではないでしょうか。

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長

1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。