製造業・工場などの作業現場で導入しやすい熱中症対策事例!全6カテゴリに分けて紹介!

-

2024.6.13 (木)Posted by

- 気温が高くなってくると、気をつけなくてはいけないのが熱中症です。熱中症は、重度の症状だと、命に関わる可能性があるので注意が必要です。

- 工場内は窓が少ないため風通しが悪く、気温や湿度が高くなりやすい環境です。 さらに屋根や機械類から発せられる放射熱*1が工場内の気温を上昇させ、熱中症の原因となります。

- *1 放射熱:太陽光や機械類から発生した電磁波による熱

- 厚生労働省が発表した熱中症の業種別発生状況(2019~2023年)*2によると、製造業での熱中症による死傷者数は全業種の20%を占め、建設業に次いで二番目に熱中症が発生しやすい業種となっています。

- *2 出典:厚生労働省ホームページ

- そこで、今回の記事では、厚生労働省が発表している導入しやすい熱中症対策事例全6カテゴリを、実際に製造業や工場での作業が発生する企業で取り入れられている実例をもとにご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1熱中症対策事例の6カテゴリについて

厚生労働省では熱中症対策事例を以下の6カテゴリに分類しています。

-

(1) 作業環境管理 ①WBGT値*3の実測

②WBGT基準値に基づく評価等

③WBGT値の低減等

④休憩場所の整備(2) 作業管理 ①作業時間の短縮等

②暑熱順化

③水分及び塩分の摂取

④服装等

⑤作業中の巡視(3) 健康管理 ①健康診断結果に基づく対応等

②日常の健康管理等

③労働者の健康状態の確認(4) 労働衛生教育 ー (5) 救急措置 ー (6) 管理体制の整備 ー - *3 WBGT値:暑さ指数(Wet Bulb Globe Temperature)。気温、湿度、日射・輻射熱の3要素を取り入れ、『蒸し暑さ』を1つの単位で総合的に表した指数。

- それぞれのカテゴリにおいて、製造業や工場での作業が発生する企業で実際に取り入れられている、現場でも比較的容易に取り組めて活用可能な事例を以下でご紹介します。

2製造業(鉄鋼)での実例

- まずは、岡山県倉敷市に工場があり、従業員数が4,300名の企業の熱中症対策事例をご紹介します。

- 出典:厚生労働省ホームページ

事業概要:高炉を所有し、鉄鉱石を原料に最終製品の生産までを一貫して行う鉄鋼メーカー(高炉メーカー)

(1)作業環境管理

- ・WBGT値軽減対策設備として、日よけ・テント・スポットクーラー・ミストファンを設置。

・休憩場所として、プレハブ小屋やテントを工場建屋外に設置。

(プレハブ小屋にはクーラー、テントにはミストファンやスポットクーラー、冷蔵庫、給水機、塩分補充食品を常備。下請け作業員も利用可。)

- エアコン・冷蔵庫・給水機を設置した 塩分補給用の梅干し

工場建屋外にある休憩用プレハブ

(2)作業管理

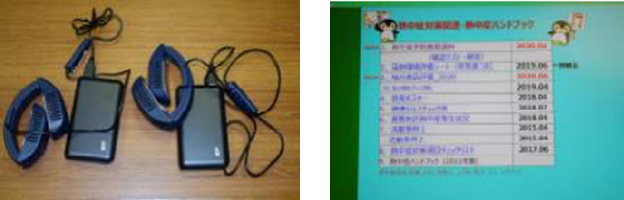

- ・空調服、ネッククーラーを採用。採用にあたっては産業医、安全健康室等が検討。

- ・環境測定結果*4に基づき、作業時間、休憩時間を管理(「温熱環境評価シート」を使用)。同シートはイントラ内にエクセルで格納されており、エアコンの有無等の作業環境と温度を入力すると自動計算される*5)

- *4 各作業ごとに小型測定器の持ち出しや固定作業場では定置式測定器の設置も実施。個人用の簡易WBGT指数計も活用。

*5 作業場によってはエクセルではなく現場に応じた数値の表を掲出し、計測した温度、湿度から早見表のように使用する場合もある。

- ・イントラネットを活用して熱中症の専門サイトを構築。職場で使える教育資料・好事例の紹介、「温熱環境評価シート」を提供。

- 頸動脈の冷却ネッククーラー 社員教育用イントラネットメニュー画面

(3)健康管理

- ・毎朝、健康チェックシートを活用して体調を確認。持病については健診で把握し、配慮が必要なケースについては所属に通知。

- ・塩分補給用食品の採用に関しては社員の希望を募るが、最終的には産業医が塩分や糖分の含有量を評価して適切なもの(梅干し、タブレット、茎わかめ等)を資材部門を通じて購入。

- ・温熱環境評価シートに基づいた作業時間と休憩時間の管理、水分、塩分の摂取を推奨、記録。

(4)労働衛生教育

- ・安全衛生委員会での災害事例・対策情報・産業医から提供された情報を作業員に伝達・指導。

- ・1回100名、年間十数回の教育(協力会社の社員含む)を実施。熱中症のリスクが高まる前3~5月には集中的に熱中症対策教育を強化*6。

- *6 年間十数回、合計1500名程度が受講。

(5)救急処置

- ・社内救急車を配備。(構内が広大であるため公設の救急車では搬送が遅くなることから)

(6)管理体制の整備

- ・産業医巡視、安全マイスター*7、製鉄所幹部、労働組合によるパトロールを実施。夏季は特に熱中症対策について重点的にチェック。

- *7 1~数年の任期で各職場から派遣された社員が常時15名ほど安全業務専任となる。

- 安全マイスターのパトロール車

3製造業(機械)での実例

- 次に、兵庫県尼崎市に工場があり、従業員数が約700名の企業の熱中症対策事例をご紹介します。

- 出典:厚生労働省ホームページ

事業概要:農業機械をはじめ、水関連機器、建設機械、エンジン、精密機器、素形材など

(1)作業環境管理

- ・WBGT値軽減対策設備としてエアコン、大型強力スポットクーラー、ミストファン、大型扇風機を設置。

・作業場近傍の休憩所にエアコンの他、保冷剤、ウォーターサーバー等を常備。

・休憩所には必ずベッドを設置。

・スポットクーラー付きのガードマンボックスを設置。

・十分なスペース確保のために休憩所を増設。マイクロバスをレンタルし、作業場付近に駐車し冷房の効いた休憩所として活用。

- 暑熱職場に設置のミストファン 大型強力スポットクーラー

(2)作業管理

- ・空調服、ネッククーラー、スポーツドリンクを配布。

・熱中症のリスクが高い夏季は4勤2休の勤務シフトとし、作業負荷に応じてローテーション実施。

・WBGT値に応じて警報レベルを設定。職場ごとに警報レベルに応じた対応基準を作成し運用。

・各職場でのWBGT活用状況を集計し全従業員へ周知、WBGT値に対する対応基準の情報を共有。さらに次年度の暑熱対策の検討用に活用。

(3)健康管理

- ・朝礼時に健康状態の確認とともに、朝食の摂取状況をチェック。

・食堂栄養士が熱中症予防メニューを考案。食欲増進・夏バテ防止・塩分補給用にキムチを提供。

・脱水自己チェック用に尿色の観察を推奨。

- 熱中症予防メニューの提供

(4)労働衛生教育

- ・社外講師による講演会や社内講習会の開催により、従業員の熱中症に対する意識を向上。

・熱中症予防イベントを実施。参加者に熱中症対策水試飲、塩飴・塩タブレット、熱中症予防パンフを配布。

・熱中症予防対策を兼ねた朝食摂取推進セミナーの開催。

(5)救急処置

- ・体調不良者が出やすい暑熱職場には交代要員を増員して休憩を頻回に取れるようシフトを構築。長期休日明けの従業員には生産量を100%より低く設定して、暑熱順化を重視。

(6)管理体制の整備

- ・WBGT値(警報レベル)を管理監督者にメール配信し、注意喚起。併せて管理者による水分補給の声掛け巡回等パトロールを実施。

- 熱中症予防パトロール

4熱中症対策に「Warable Connect(ウェアラブルコネクト)」

- いかがだったでしょうか?作業現場で導入できそうな熱中症対策事例はありましたでしょうか?

- これまでにご紹介した熱中症対策に加え、近年では作業現場の生産性向上・業務効率化・働き方改革などのための現場DX推進の動きに伴いウェアラブル端末による熱中症対策が注目されております。

- NTT東日本が提供しているサービス「Wearable Connect(ウェアラブルコネクト)」*8*9はウェアラブル端末やセンサーと接続して、従業員のバイタル情報と作業場所の温度・湿度から熱中症のリスク管理が可能です。

また、転倒や転落など何か事故が起きた場合、他の従業員へさまざまな手段を使って知らせてくれる機能も備わっています。

- 「Wearable Connect(ウェアラブルコネクト)」を活用することで、熱中症対策などの健康・安全管理の効率化が期待できます。具体的な機能イメージを知りたい方は、こちらの資料もぜひ参考にしてみてください。

「ウェアラブルプラットフォーム「Wearable Connect」を活用した安全・体調管理×業務DXソリューションのご紹介」資料DL

- *8 「Wearable Connect(ウェアラブルコネクト)」は、富士フイルムデジタルソリューションズ(株)が提供するクラウドサービスにおいて、NTT東日本用にカスタマイズしたサービス名称です。

- *9 本端末は医療機器ではありません。本ソリューションで提供されるデータ・通知内容は、医療目的に利用されることを意図したものではなく、いかなる病気の診断、治療、予防を目的とするものではありません。

5実例を参考にして万全な熱中症対策を!

- 熱中症の症状はさまざまで、最悪の場合、臓器に障害が出たり命を落とす可能性があります。

- 熱中症というと一般的に屋外作業で発生することが多いと思われがちですが、前述の通り、厚生労働省が発表した熱中症の業種別発生状況(2019~2023年)によると、製造業での熱中症による死傷者数は全業種の20%を占め、建設業に次いで二番目に熱中症が発生しやすい業種となっており、毎年死亡者も出ている*10状況のため、熱中症による死傷者の発生を未全に防ぐための対策が企業側に求められます。

- *10 出典:厚生労働省ホームページ

- 今回ご紹介した熱中症対策事例やウェアラブル端末による熱中症対策を参考にしていただきながら、熱中症による死傷者を発生させず従業員が快適に作業ができるよう、万全な熱中症対策を行いましょう。

Wearable Connect(ウェアラブルコネクト)のトップに戻る

「Wearable Connect(ウェアラブルコネクト)」のプランの選び方や料金詳細、導入にあたり不安なことなど、いつでもお気軽にご相談ください!

経験豊富な専任スタッフが分かりやすくお答えします。