よくある通信トラブルの解決策をご紹介!

通信のトラブル解決ガイドブック

編集 NTT東日本編集部

よくある通信トラブルの解決策をご紹介!

通信のトラブル解決ガイドブック

Index

機密性とは、権限を持つ担当者のみが必要な情報にアクセスできる状態を作ることです。機密性が確保されていないネットワークでは、不正アクセスや通信の盗聴など情報漏えいの危険性が高まります。具体的な対策として、以下のようなものがあります。

機密性を確保するための対策は必要ですが、厳重にしすぎるとシステムが使いにくくなることに加えルールの徹底が難しくなります。機密性と利便性のバランスを保ち、適切な手段で情報セキュリティ対策を行うことが大切です。

完全性とは第三者による情報改ざんなどがなく、常に正確かつ最新の状態で保たれている状態を指します。また、情報が正確であっても一部が欠けている状態は完全性が保たれているとは言えません。破損や紛失がなく、正常な処理がなされる状態を維持する必要があります。完全性を維持する具体的な対策には、以下のようなものがあります。

IoTが普及する現代では、自動車や医療機器がインターネットに接続されています。そのため完全性への侵害は、人命に関わる重大事故につながる可能性が危惧されています。また、完全性に対する脅威には、悪意ある攻撃だけでなく自然災害による被害も想定しておきましょう。

可用性とは、アクセス権限を持つ人が必要な情報をいつでも利用できることを指します。サーバーの不具合や停電などによるサービス停止は、可用性が損なわれている状態です。可用性を維持する具体的な対策には、以下のようなものがあります。

可用性が高いシステムは、機密性と完全性が常に維持されていることが前提です。可用性の高いシステムを構築すれば、テレワークへの移行や災害時の復旧対策にも貢献します。

真正性とは、情報が正しいものであることを証明することです。近年、改ざんデータの悪用やフェイクニュースによる被害が問題となっています。これらの被害は、真正性が損なわれている状態です。具体的な対策として、以下のようなものがあります。

IDやパスワードを設定していても、予想されるようなものや盗難により外部に渡ってしまえば真正性を担保できません。そこで、二段階認証や生体認証などを用いて「許可された人物である」ことを証明する必要があります。また、データを作成した人物や正しい情報であることを証明するために、デジタル署名が活用されています。

信頼性とは、利用したデータやシステムが意図したとおりの結果を出せることです。データやシステムは人的ミスやプログラムの不具合によって、期待する結果が得られないケースがあります。具体的な対策には、以下のようなものがあります。

セキュリティ3大要素を担保するためにも、信頼性の確保は欠かせません。システム構築の段階で、不具合を発生させない設計・対策を行うことが重要です。

責任追跡性とは、企業や個人などの動きを追跡し責任の所在を明確にすることです。内部不正や外部からの攻撃があった場合、データ変更またはシステムにアクセスした人物が分からなければ問題の原因を特定できません。具体的な対策は、以下のようなものがあります。

仮にトラブルが発生した場合でも、追跡記録が残っているため原因や犯人特定が容易になります。

否認防止は、後で否定されないよう証拠を残すことです。組織や個人が情報を変更した際に、本人が後から否認できないようにログを取るなどの措置を指します。具体的な対策には、以下のようなものがあります。

情報セキュリティのインシデントの多くは、後から発見されることが多いのが特徴です。そのため、否認防止を維持し原因の究明や犯人を特定できる仕組みを作る必要があります。

内部不正とは、社外への持ち出しが禁止されている機密情報が企業の社員や元社員により持ち出されるなどの行為を指します。主な原因には、以下のようなものがあります。

故意による内部不正だけでなく、誤操作など意図せず引き起こされるケースもあります。内部不正により情報漏えいが起こると、企業の社会的信用は失墜するでしょう。また、取引先や顧客に対する損害賠償を求められることもあるため、経済的損失も考えられます。

新型コロナウイルス感染症拡大の対策として、テレワークが急速に進められました。しかし情報セキュリティ対策が不十分な状態でスタートした企業も多く、体制の不備を狙った攻撃が増えています。テレワークにおけるセキュリティリスクの主な原因は、以下のようなものがあります。

テレワークを推進するうえで、クラウドやアプリケーションの活用は欠かせない存在です。一方で、利用方法やルールの徹底が不十分であれば情報漏えいなどリスクが高まります。なりすましメールやデータ暗号化による、金銭要求の被害が報告されています。

厳重な情報セキュリティ対策をしても、ユーザーの不注意による情報漏えいを防ぐことは難しいです。よくある事例には、以下のようなものがあります。

社員の意識が大きく影響しているため、社内ルールの周知やセキュリティに関する教育を徹底することが重要です。

以前は愉快犯や政治的信条の主張など、個人的な目的達成のために攻撃を行うケースが主流でした。

しかし近年では金銭要求を行いビジネスとしているケースが多く、アンダーグラウンドサービスとも呼ばれています。

不正プログラムの販売や攻撃を支援するためのコミュニティも登場しており、経済圏が成立していることから今後さらなる被害が予想されている脅威です。儲かるビジネスモデルとして急成長しているため、サイバー攻撃の手法が高度化する一因となっています。

中手企業のサイバー被害は年々増加傾向 身を守るための実践対策集はこちら

よくある通信トラブルの解決策をご紹介!

通信のトラブル解決ガイドブック

ネットワークセキュリティは、脅威に対して適切な対策をすることが重要です。情報セキュリティ対策の種類は大きく分けて、以下の4つがあります。

自社のセキュリティリスクを正しく把握し、適切な対策を行う参考にしてください。

技術的対策とは、各種ネットワーク機器の設定などによりセキュリティリスクを防止することです。主な対策には、以下のようなものがあります。

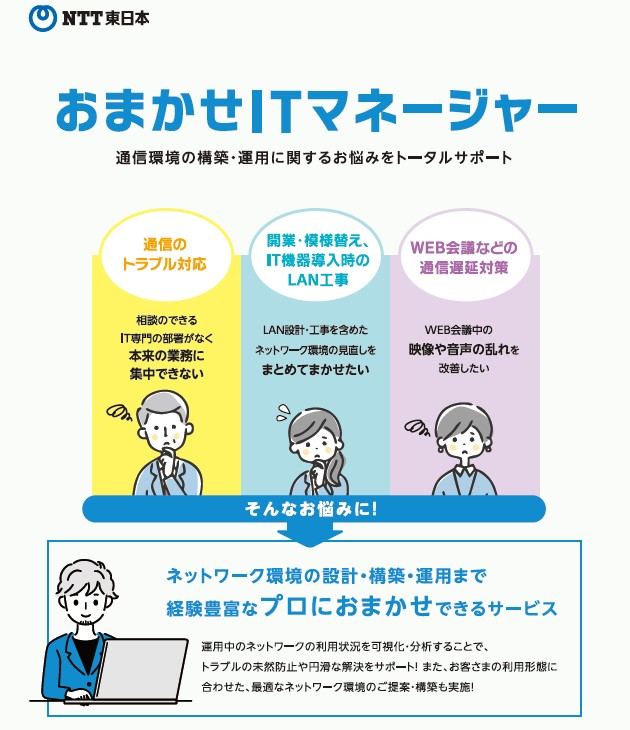

さまざまな要素を対象としているため、情報セキュリティ対策は多岐にわたります。NTT東日本では、セキュリティ監視と設定代行をサポートする「おまかせアンチウイルス」を提供しています。情報セキュリティ対策を行う管理者が不在でも、すべての端末において最新のウイルス対策が可能です。情報セキュリティにおいて不安をお持ちの企業さまは、ウイルス対策管理や検知状況を一括で任せられる「NTT東日本」へぜひご相談ください。

「おまかせアンチウイルス」の詳細はこちら

人的対策とは、人間が原因で発生する事故やトラブルを防ぐための情報セキュリティ対策です。人的脅威の主な原因には、以下のようなものがあります。

情報セキュリティ対策に関する社員教育を徹底し、知識やモラルを身に付ける必要があります。また、誤操作を防ぐためにマニュアルやルールを明確化することも大切です。

物理的対策とは、施設や機材など物理的な干渉に備える対策です。物理的対策には、以下のようなものがあります。

物理的な対策の主流は、オフィスのセキュリティを強化することです。セキュリティレベルに合わせてフロア分けを行うなど、誰でも容易に機器・設備に触れられない仕組み作りが必要です。清掃員や配達員を装った侵入も考えられるため、外部の人が自由に出入りできる状況をなくすようにしましょう。

編集 NTT東日本編集部

NTT東日本のサービス担当者が企画・監修を行う編集チームです。

中小企業の皆さまにとって身近で役立つ情報をお届けすることを目的に、サービスの特長や活用方法をわかりやすくご紹介しています。

日々の業務にすぐに活かせるヒントや、経営課題の解決につながるサービスの魅力を丁寧に発信しています。

ネットワーク監視を行うための4つの行動とメリット3選!ツール選びの5つのポイントを紹介

ネットワークとは情報伝送の仕組み|障害発生の要因4選とセキュリティ対策を解説

ルーター本体の寿命は4〜5年!疑うべき症状や対処法・買い替えの時期を解説

ルーター再起動の方法は2つ!トラブルが直らないときの4つの原因・3つの対処法も解説

ネットワークが不安定になる原因7選!対処法とトラブルを未然に防ぐポイントも紹介

【完全版】LAN構築に必要な5つの機器!有線と無線の違いや選ぶポイントも解説

お気軽にお問い合わせください