★自動運転のメリット・デメリット7選!1〜5のレベルについても解説

-

2023.5.15 (月)Posted by NTT東日本

AIやIoTといった先進技術が進んでいる現在、交通手段を多様化・快適化する「自動運転」について興味がある企業は多いのではないでしょうか。自動運転の開発は、世界中で進められています。完全に自動ではないものの、運転を支援したり事故を予防したりするシステムは、多くの一般車に搭載されるようになりました。完全な自動運転技術に関しても実験が行われ、今後の開発が期待されています。

そこで今回の記事では「自動運転の概要と5つのレベル」「自動運転のメリットとデメリット」について解説します。「自動運転技術とは何か」「どこまで進んでいるのか」を理解したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

自動運転の概要について解説

先進技術の発展に伴い、自動運転車は大きく注目を集めています。自動運転を実現する技術は大きく2つあり、それぞれの開発が進めば実用化も近いでしょう。この章で、自動運転の概要や、実用化される時期について確認しましょう。

自動運転とは

自動運転とは、ドライバーではなく車が道路状況を判断し、自動で運転する技術です。以下の2つの技術により、道路や走行状況を認知・判断し、自動操縦します。

|

技術 |

内容 |

|

位置特定技術 |

車が現在どこにあるのかを正確に捉える技術(GPSなど) |

|

認識技術 |

周囲の状況を認識し、次の行動を決定する技術 |

SAE(国際自動車技術会)の定義に合わせて、自動運転技術はレベル0〜5に区別されています。

実用化される時期

国土交通省は、2025年を目処に高速道路での完全自動運転(レベル4)の実現を目指しています。レベル5の実現時期は不明ですが、3Dマップを元に実用化を目指しているメーカーは多いです。3Dマップとは、道路情報や標識・信号などの情報を収めた高精度なマップです。センサーと照合する事により車の位置を正確に導けるため、より安全性の高いレベル5の開発へ繋がります。

しかし、3Dマップの作成・更新は大変な労力が必要です。そのため、電気自動車を製造しているアメリカ企業のテスラは、3Dマップに頼らないセンサーを用いたレベル5の開発を目指しており、注目を集めています。

自動運転のレベル【1〜5】

自動運転は、搭載されている技術によってレベルが異なります。レベルの区分は、アメリカの「自動運転技術会(SAE)」が示した基準に基づきます。

|

レベル |

自動化の概要 |

|

レベル0 |

自動運転技術無し |

|

レベル1 |

運転支援 |

|

レベル2 |

部分的な運転自動化 |

|

レベル3 |

条件付きの運転自動化 |

|

レベル4 |

高度運転自動化 |

|

レベル5 |

全自動運転化 |

この章で、それぞれのレベルについて詳しく確認しましょう。

レベル1〜2【運転支援車】

レベル1・2は運転支援技術のある車両であり「運転支援車」と呼ばれます。レベル1では、アクセル・ブレーキ操作、もしくはハンドル操作を部分的に自動化できます。

|

支援する操作 |

機能 |

|

アクセル・ブレーキ操作 |

・衝突被害軽減ブレーキ |

|

ハンドル操作 |

・車線維持支援機能 |

ACCは、車間距離制御装置とも呼ばれ、車間距離を保ちながら加減速ができます。車線維持支援機能は、車線中央付近の走行を維持します。

レベル2は、アクセル・ブレーキ操作とハンドル操作両方の支援を可能にした車両です。レベル2の技術が高度化すると、一定条件下でハンドルから手を離せる「ハンズオフ(ハンズフリー)」運転が可能です。ハンズオフ運転は「レベル2.5」などとも呼ばれており、日産の「ProPILOT2.0」やスバルの「アイサイトX」に搭載されています。

レベル3〜4【自動運転車(限定領域)】

レベル3は条件付きで自動化した車両、レベル4は限定領域内において完全に自動化した車両です。レベル3は、高速道路などの条件下で、すべての運転操作を自動化します。しかし、自動化システム作動中も、システムからの交代要求があればいつでも運転に戻れなければいけません。レベル3ではハンズオフを始め、車両前方から目を離せる「アイズフリー」運転が可能です。

レベル4は、高度運転自動化を実現した車両で「ドライバーフリー」とも呼ばれ、一定条件下のすべての運転操作を自動化します。例えば、特定の敷地内や自動車専用道などの条件下において、運転の必要がなくなります。

NTT東日本の「成田国際空港での自動運転レベル4相当の導入に向けた実証実験」はこちら

レベル5【完全自動運転車】

レベル5は、条件なく完全運転自動化を実現した車両です。実現すれば、ハンドルやアクセルペダルのない車が誕生するでしょう。レベル4と違って限定領域がなくなり、全ての場所で自動運転が可能になります。実現には、以下の技術の更なる進化が必要です。

- センサー

- AI技術

- 高精度3D地図など

また、交通ルールや事故の責任の所在など、法整備の課題解決も必要です。

自動運転の5つのメリット

この章では、自動運転が実現することによる5つのメリットについて紹介します。

- 交通事故の削減

- 移動の快適性の向上

- 人手不足への対応

- 環境負荷の軽減

- 迅速な災害対応

- システムが自動操縦できるようになれば、運転が楽になるだけでなく、さまざまな社会問題の解決にもつながります。それぞれのメリットについて、詳細を確認しましょう。

交通事故の削減

自動運転の実現により、運転者の負担軽減だけでなく交通事故の削減が期待されています。自動運転により、ACC(アダプティブクルーズコントロール)やLKAS(レーンキープアシスト)などの運転支援が可能となるからです。

交通事故は、ドライバーの不注意やミスによって起きます。そのため、自動運転機能が車に搭載されれば、多くの事故を防げるでしょう。

移動の快適性の向上

完全自動運転が実現すれば運転から解放され、移動時間に仕事や食事ができ、快適性が向上します。また、運転手がいらないため、免許を持たない方や子ども・高齢者の移動も簡単になります。

他にもGPS等の位置特定技術により、リアルタイムで道路状況を把握し、最適ルートの運行が可能になるでしょう。車間距離を保って一定速度で走行できるため、交通状況がスムーズになり渋滞の発生も抑えられます。

人手不足への対応

自動運転技術は、事業の継続が難しい地方の公共交通などに対応できます。バスやタクシーなどの運転技術が不要になることにより、運転手不足の課題解決が期待できるからです。

高速道路等での自動運転や新たな交通サービスが発展すれば、トラックなどのドライバー高齢化問題も解消されるでしょう。また、清掃車両や道路点検車両を自動運転車にできれば、人件費の削減にもつながります。人手不足に対応できることにより、移動手段の安定した確保や、観光・運送事業の発展が可能です。

環境負荷の軽減

自動運転システムであるACC(アダプティブクルーズコントロール)は、速度を設定すれば、車間距離を保った一定速度の走行が可能です。そのため、加減速でのガソリンや電気の消費を抑えられ、低燃費につながります。

またバスや電車などの公共交通機関に自動運転技術を取り入れれば、人件費・維持費の削減につながり、移動にかかる運賃を下げられる可能性もあります。環境負荷の軽減だけでなく、ガソリンや電気代・移動費の節約にもなるでしょう。

迅速な災害対応

緊急車両等に自動運転機能を搭載できれば、人員を割かずにスムーズな移動ができます。そのため、地震や台風などの災害発生時には、最善ルートでの立ち入り困難地区や被災地の状況確認が可能です。

また災害時以外にも、警察車両に自動の運転機能や警報アラーム機能を搭載することで、24時間パトロールが可能になり犯罪抑止につながるでしょう。

自動運転の3つのデメリット

自動運転には、以下のようなデメリットもあります。

- システムトラブルのリスクがある

- 運転サービスの仕事を奪う

- 法整備が整っていない

この章で、自動運転の問題点について詳しく見ていきましょう。

システムトラブルのリスクがある

自動運転は、悪天候や災害時などの場合、うまく作動しない恐れがあります。また現在の技術では、歩行者の予測できない動きや障害物を100%検知できません。他にも、ハッキングなどによりプログラムを書き換えられ、犯罪行為に利用される恐れもあります。

自動運転システムを導入しても、避けきれない事故が起きる可能性があるため、過信しすぎないようにすることが大切です。システムのセキュリティを高めていくことも、自動運転の実現に向けた課題となっています。

運転サービスの仕事を奪う

自動運転は、人手不足を補うメリットと裏腹に、運転サービスの仕事を奪ってしまうことが不安視されています。特に、トラックやタクシー運転手などへの影響が懸念されています。自動運転の実用に際して、物流業界への影響への議論は必須でしょう。

しかし、自動運転システムを取り入れても、設定やメンテナンスを行うのは人間です。また、適切な経路の運行には、現役ドライバーの知識や経験が欠かせません。自動運転が実現しても、実際に全ての仕事が奪われることはないでしょう。

法整備が整っていない

現在自動運転が実用化されているのはレベル3までであり、完全自動運転には技術の進化だけでなく法整備も必要です。

国はレベル4によるドライバーなしの運行を「特定自動運行」と定義しています。特定自動運行の運用ルールを細かく整備していくことで、レベル4の公道走行が実現するでしょう。自動運転の実現には、既存車両と混走する際の交通ルールや、事故の際の責任の所在などの課題を解決する必要があります。

AI技術を活用した課題解決をお考えならNTT東日本へご相談ください

現在、企業や自治体が抱える人手不足解消や生産性向上などの課題解決に「ローカル5G」の活用が期待されています。ローカル5Gとは、地域の企業・自治体が、自社敷地内に柔軟に構築・保有が可能な5Gシステムです。例えば、成田国際空港では、ターミナル内にローカル5Gを構築し、自動運転レベル4相当の導入に向けた実証実験が行われています。

NTT東日本の「ギガらく5G」は、事前手続きから運用までがワンパッケージとなったマネージド型のローカル5Gサービスです。自動運転の技術には、ローカル5Gがインフラとして利用されています。例えば、以下のような用途です。

- 製造・物流の自動化や遠隔制御

- 農業での農機自動運転など

ローカル5Gを構築することにより、AI技術を活用したさまざまな課題解決が可能なので、ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

自動運転とは、ドライバーではなく車が道路状況を判断し、自動で運転する技術です。自動運転のレベルは、アメリカのSAE(自動運転技術会)が示した基準によって、レベル0〜5まで区分されています。自動運転には、以下のメリットがあります。

- 交通事故の削減

- 移動の快適性の向上

- 人手不足への対応

- 環境負荷の軽減

メリットがある一方、システムトラブルや不十分な法整備などが課題です。人手不足などの課題解決に向けたDX推進に興味があり、ローカル5G環境の構築をお考えの方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてみてください。

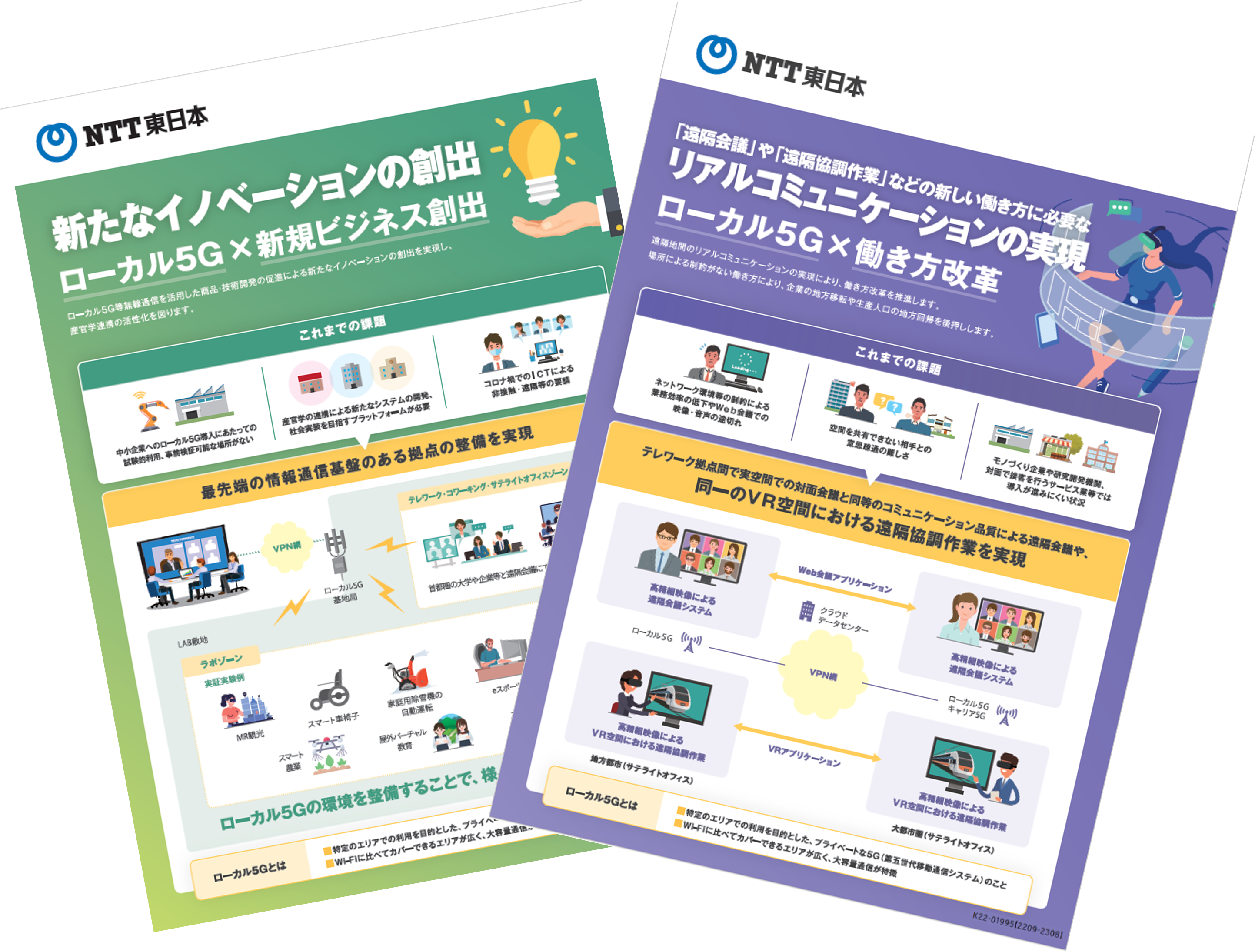

資料ダウンロード

-

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシ

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシマネージド・ローカル5Gサービス「ギガらく5G」サービス概要チラシと、ローカル5G関連チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ弊社「ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ」の施設紹介チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ (農業・漁業)

農業・漁業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(製造・物流・プラント・建設・港湾)

製造・物流・プラント・建設・港湾業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(教育・医療・防犯・防災)

教育・医療・防災・防犯でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(鉄道・空港・自動運転)

鉄道・空港・自動運転でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(eスポーツ・サーキット・観光・エンタメ)

eスポーツ・サーキット・観光・エンタメでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(その他ビジネス)

働き方改革や新規ビジネスでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。