★【必見】自動運転レベル4の活用方法と2つの取り組み!レベル3や5との違いや国内開発車両も紹介

-

2023.5.02 (火)Posted by NTT東日本

「将来的な人手不足などの課題に対応するために、自動運転技術を会社に取り入れたい」とお考えの企業は多いのではないでしょうか。

自動運転の技術レベルは0〜5に分類されますが、ドライバーレス走行が可能なのはレベル4以上を達成した車両です。レベル4の実用化は、海外を中心に盛んになっていますが、国内でも無人自動車サービスの実証実験が進められています。

そこで今回の記事では「自動運転レベル4や、ODD・改正道路交通法の概要」「レベル3とレベル5との違い」「想定されている活用方法や開発車両、現在の実現に向けた取り組み」について解説します。ドライバーレスを可能にするレベル4について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

- 1.自動運転レベル4について概要を解説

- 1-1.自動運転レベル4とは

- 1-2.道路交通法改正によりレベル4が解禁

- 2.自動運転レベル4と他のレベルとの違い

- 2-1.レベル3との違い

- 2-2.レベル5との違い

- 3.自動運転レベル4の活用方法

- 3-1.特定エリア内でのサービス

- 3-2.乗用車における搭載

- 4.自動運転レベル4の国内開発車両

- 4-1.トヨタ「e-Palette」

- 4-2.日産自動車とDeNA「Easy Ride」

- 5.自動運転レベル4の実現に向けた2つの取り組み

- 5-1.巡回バスでの実証実験

- 5-2.空港での実証実験

- 6.「ローカル5G」の活用によりさまざまな課題解決が可能

- 7.自動運転導入をお考えの企業はNTT東日本へご相談ください

1.自動運転レベル4について概要を解説

自動運転レベル4はドライバーレスを可能にしますが、一定の条件下でないと走行できません。

レベル4の実現に向けては、遠隔監視などの条件のもとで完全自動運転を認める「改正道路交通法」が可決されました。

この章で、自動運転レベル4やODD(運行設計領域)、改正道路交通法の概要について確認しましょう。

1-1.自動運転レベル4とは

自動運転レベル4は、ODD(運行設計領域)内においてシステムが全ての運転操作を行う車両です。

ODDとは「Operational Design Domain」の略であり、自動運転システムが作動できる走行環境条件を指します。

各自動運転システムによって異なりますが、以下のような条件から細かなODDの規定が決められます。

道路条件 地理条件 環境条件 その他の条件など ODD内限定ではありますが、レベル4では完全自動運転が実現でき、ドライバーレス走行が可能です。

レベル4では運転困難となった際も、ドライバーの介入なく自ら安全を確保できる技術が求められます。

1-2.道路交通法改正によりレベル4が解禁

2023年4月に、自動運転レベル4の公道走行を解禁する「改正道路交通法」が施行されます。

レベル4相当を「特定自動運行」と定義して、新たに許可制度を創設する予定です。

事業者は、事故を防止するための遠隔監視装置を設置し、監視担当者を配置することが求められます。

また、事業者は運行に関わる申請書を、都道府県の公安委員会に提出して許可を得ることが必要です。

事業活動促進や、高齢者の移動の利便性向上などが目的であり、新たなサービスの進展が期待されています。

参照元:NHK「自動運転「レベル4」一定条件下で認める新制度 来年4月開始へ」![]()

2.自動運転レベル4と他のレベルとの違い

自動運転は、運転の主体や技術の違いによってレベルが区分されています。

レベル3は、システムの呼び出しがあったときに、いつでも人間が運転を代われなくてはなりません。

レベル5は、レベル4の「限定領域内」という制限がなくなり、どこでも自動運転車両が走行できる状態です。この章で、レベル3とレベル5との違いを詳しく確認しましょう。

2-1.レベル3との違い

レベル3は「条件付き自動運転」を指します。レベル3では、システムが何らかの事情で運転の交代を求めたときに、

ドライバーが運転を引き継ぐ必要があります。 自動運転レベル4は、限定された領域内であればシステムが全ての運転を行うため、ドライバーの必要がありません。

各地の実証実験で使われているレベル4実装車両には、すでに運転席やハンドルのないものもあります。

レベル3のように、緊急時も運転の必要がないため、運転中の過ごし方に大きな違いが生まれるでしょう。

2-2.レベル5との違い

自動運転レベル5は「完全自動運転」を指します。システムが、場所を問わずすべての運転および対応を実行する状態です。

レベル4も完全自動運転ですが、限られた範囲のみであることが特徴です。 レベル5が実現するとODDの設定が不要になり、

乗車する人は走行エリアの制限なくどこでも行けるようになります。自動運転が困難な状態になった場合でも、システムが路肩に停止するなどし、

人が運転に関与することがなくなります。しかし、レベル5の実現には以下の課題があります。

・システムの情報セキュリティ対策

・システムやAIなどの技術の向上

・緊急時の災害や緊急車両への対策

・外部インフラ情報の交通支援情報の共有

これらの課題が解決できれば、レベル5の実現も夢ではないでしょう。

3.自動運転レベル4の活用方法

現在、レベル4の技術は「特定エリア内でのサービス」と「乗用車における搭載」の2つを目的に開発されています。

特に政府は、人口減少が進む地域の公共交通機関としての開発を意識しているようです。この章で、レベル4技術の2つの活用方法と実現に向けた状況を確認しましょう。

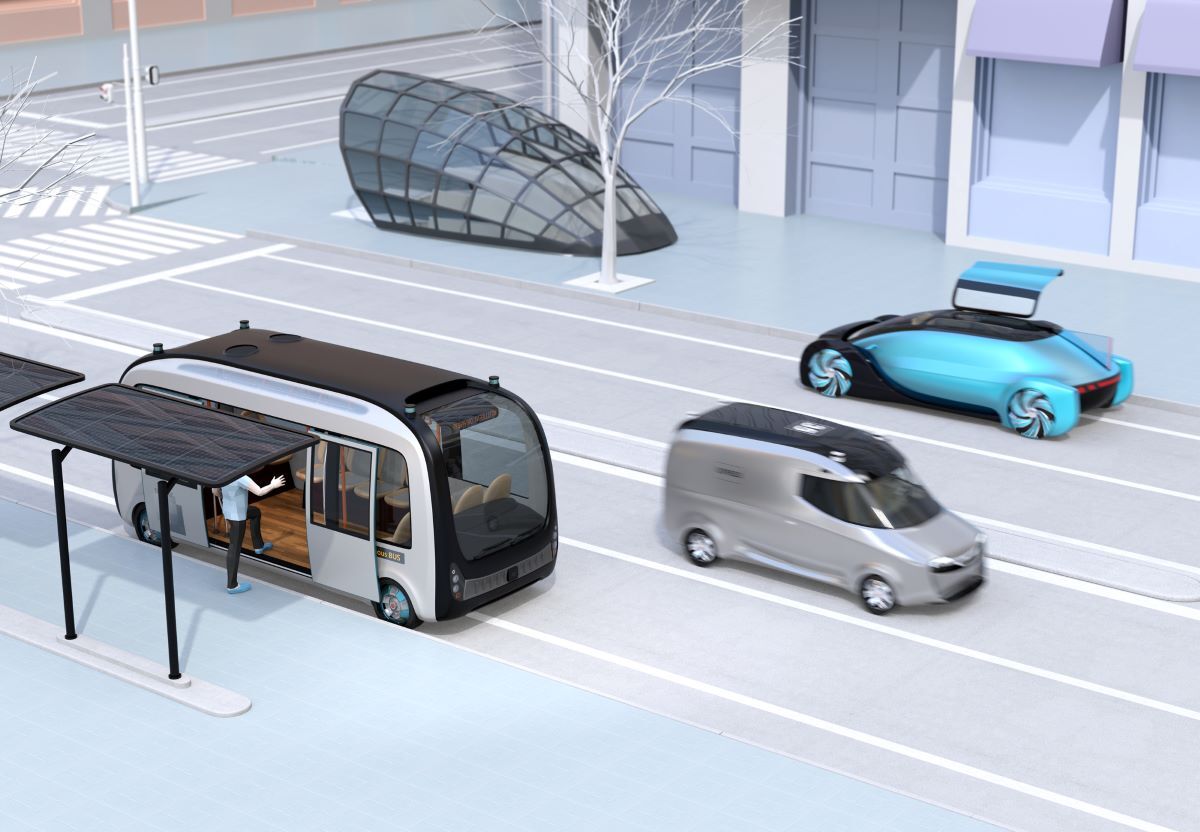

3-1.特定エリア内でのサービス

現在、特定エリア内の移動や運送サービスへのレベル4導入を目指す開発が活発に行われています。例えば、自動運転ミニバスやシャトルなどの交通サービスや、物流などの移動サービスなどです。

移動や運送サービスは、人件費の負担や人手不足など、さまざまな問題を抱えています。レベル4の自動運転が実現すれば、人件費の削減やドライバーの負担の低下につながるでしょう。自動運転を適用した路線バスやイベントにおいても、レベル4走行の実現に向けたデモが行われています。

3-2.乗用車における搭載

現在、自動運転レベル3の車両が高速道路などで運行され始めています。レベル3が本格的に実装されるようになれば、次はレベル4機能の搭載が目標になるでしょう。

レベル4が実現すれば、以下のような限定された領域においては、食事や読書など自由なことをしながら移動できるようになります。

・一定の路線内

・自動車専用道路

・特定敷地内

・低速走行地域など

警察庁は、一般乗用車でも一定の条件を満たせば、レベル4の実装・走行は可能としています。しかし、現時点において政府は、人口減少が進む地域における移動手段としての活用を想定しているようです。

4.自動運転レベル4の国内開発車両

レベル4の自動運転車は、アメリカの自動運転開発企業「Waymo」の自動タクシーを始め、世界で実用化されつつあります。日本も開発を進めてはいるものの、まだ実証実験段階です。

日本のレベル4の開発車両として、トヨタの「e-Pallet」や日産自動車・DeNAの「Easy Ride」が注目を集めています。ここでは、実用化に向けた車両の開発状況をチェックしていきましょう。

4-1.トヨタ「e-Palette」

トヨタの「e-Palette」は、低床の箱型デザインで室内空間が広い構造を採用しています。ドライバーが不要であるレベル4を強く意識した車両です。

2022年には、東京五輪・パラリンピックの選手村で自動運転技術を活用したサービスが実証されました。移動サービスのほか、開放的な車内を活用し、さまざまなサービスへの応用が期待されています。

4-2.日産自動車とDeNA「Easy Ride」

日産自動車は、日本のインターネット関連企業であるDeNAとともに、新しい交通サービス「Easy Ride」の開発や実証実験に取り組んでいます。

「Easy Ride」は、遠隔地にある管制センターのサポートを受けて自動走行する、新しいタクシーサービスです。横浜のみなとみらい地区で実証実験を複数回行っており、レベル4程度の実装を目指しています。

5.自動運転レベル4の実現に向けた2つの取り組み

国内では、特定敷地内を中心に、レベル4の早期実現に向けた実証実験が行われています。国土交通省は「レベル4相当の導入は2025年までを目標とする」としていますが、実現性の高い空港や特定エリアなどについては、可能な限り前倒しでの導入を目指しています。 レベル4は、原則として走行中は監視を必要としません。しかし現実的には、実証や実用化初期において遠隔監視システムを導入しています。この章で、国内で行われている実証実験について確認しましょう。

5-1.巡回バスでの実証実験

神奈川県藤沢市にある「湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク)にて、自宅から病院への移動を想定した巡回バスの実証実験が行われています。

自動運転バスに乗って実際に敷地内を巡り、その乗り味などを体験する内容です。

利用している車両は、フランスの自動運転車メーカー「NAVYA(ナビヤ)」が製造した「EVO(エヴォ)」です。

「EVO(エヴォ)」は、自動運転レベル4対応マイクロバスであり、運転席がありません。少子高齢化が進み、病院へ通院する高齢者の増加が懸念されている日本において、移動手段の確保として実用化が注目されています。

参照元:東洋経済「自動運転レベル4解禁、巡回バス実証実験の現状」![]()

5-2.空港での実証実験

2021年に成田空港区第2〜第3旅客ターミナルの間において、ローカル5Gを活用した遠隔型自動運転の実証実験が行われました。空港制限エリア内で、緊急時の停止や障害物の検知などの車両性能を確かめる実験です。 他にも、羽田空港や中部国際空港においてレベル4相当の実証実験が行われています。今後さらに、ローカル5Gを活用した遠隔型自動運転の開発が進められる予定です。

参照元:国土交通省「自動運転レベル4相当の導入に向けた方針」![]()

CV先:NTT東日本の「成田国際空港での自動運転レベル4相当の導入に向けた実証実験」はこちら![]()

6.「ローカル5G」の活用によりさまざまな課題解決が可能

ローカル5Gは、低遅延かつ高速大容量通信であり、AI技術を活用したさまざまな課題解決が可能です。

しかし、ローカル5Gには、以下のような課題があります。

・コストが高い

・専門知識が必要

・システム監視・トラブル対応が難しい

ギガらく5Gであれば、導入しやすいサブスクリプション型でコストを抑えられるだけでなく、事前手続きから運用までサポートも充実しています。ローカル5Gの活用を検討している方は、一度資料をダウンロードし、サービス概要や取組事例を確認してください。

7.自動運転導入をお考えの企業はNTT東日本へご相談ください

自動運転レベル4は、限定領域内における全ての運転操作をシステムが担う車両です。レベル4は「特定エリア内でのサービス」と「乗用車における搭載」の2つの開発が進められています。しかし、現在は「特定エリア内でのサービス」としての開発が盛んです。例えば、成田空港などでレベル4相当のバス運行の実証実験が進められています。

実際のレベル4の実証実験では、ローカル5Gを利用した遠隔操作を利用しています。ローカル5Gを構築することにより、遠隔制御や自動運転など、AI技術を活用したさまざまな課題解決が可能です。自動運転の動向が気になる企業は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてご覧ください。

資料ダウンロード

-

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシ

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシマネージド・ローカル5Gサービス「ギガらく5G」サービス概要チラシと、ローカル5G関連チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ弊社「ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ」の施設紹介チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ (農業・漁業)

農業・漁業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(製造・物流・プラント・建設・港湾)

製造・物流・プラント・建設・港湾業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(教育・医療・防犯・防災)

教育・医療・防災・防犯でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(鉄道・空港・自動運転)

鉄道・空港・自動運転でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(eスポーツ・サーキット・観光・エンタメ)

eスポーツ・サーキット・観光・エンタメでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(その他ビジネス)

働き方改革や新規ビジネスでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。