★【必見】自動運転レベル4の活用方法と2つの取り組み!レベル3や5との違いや国内開発車両も紹介_なし

-

2023.4.28 (金)Posted by NTT東日本

「自動運転技術を自社に導入したいと考えており、レベルによる違いや実現状況について知りたい」という企業は多いのではないでしょうか。

現在、自家用車において「レベル2」が最先端技術として搭載されています。自動運転技術の開発は世界中で進められており、今後はレベル3の実装やレベル4の移動サービスの開始が本格化していくでしょう。

そこで今回の記事では「自動運転レベルの概要」「レベル0〜5の違いや搭載システム」「レベル4・5の実現に向けた状況や取組」を紹介します。レベルごとに詳しく自動運転技術の内容や実現状況について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

1.自動運転のレベルの定義をわかりやすく解説

自動運転レベルとは、自動運転技術や運転の主体、走行可能領域などによって区分された自動運転の段階のことです。アメリカの「自動車技術会(SAE)」が示した基準の定義が主流となっており、2016年9月発行の第2版が最新です。日本では2018年に公益社団法人「自動車技術会(JSAE)」が、第2版の日本語翻訳版を発行しました。

自動運転レベルは6つに分類されており、レベル0〜2は人間、レベル3〜5はシステムが主体となって運転します。レベル3搭載車の販売はすでに開始されており、レベル4の実証実験も盛んになっています。

2.自動運転レベル0〜1の3つの機能

自動運転レベル0〜1は、ドライバーがほぼ全ての動的運転を担う旧来の自動車です。レベル0は、運転支援システムを全く搭載していない車であり、新規製造されていません。運転支援システムの1つである「自動ブレーキ機能」が2021年に義務化されたからです。

レベル1は、縦方向または横方向の運転支援の一方を限定的に行えます。縦方向または横方向の運転支援とは、ACCやLKASといった機能のことです。この章で、運転支援システムの詳細を確認しましょう。

ACC(車間距離制御装置)について

ACC(アダプティブクルーズコントロール)とは、先行車に追従可能な加減速をアシストする機能です。

例えば、高速道路での長距離移動のときに先行車や速度差を測定し、適切な車間距離を維持しながら追従走行します。この機能により、渋滞に巻き込まれて頻繁に発信・停止を繰り返すときに、運転者の負担を減らすことが可能です。もし先行車がいなくても、設定速度まで自動的に加速できます。

LKAS(車線維持支援システム)について

LKAS(レーン・キープ・アシスト・システム)とは、車線内走行の維持をアシストする機能です。例えば、長距離移動のときにシステムが車線を検知し、車体が中央付近を維持して走行するようにハンドル操作を支援します。

車線をはみ出しそうになると、振動で注意を促したり車線中央付近へ戻るよう操作支援したりできます。

AEBS(自動ブレーキ)について

AEBS(アドバンスト・エマージェンシー・ブレーキング・システム)は、自動ブレーキのことであり、カメラやレーダーによって先行車との距離に危険がないかを監視する機能です。

前方の障害物を検知して追突の恐れがある場合に、音や警告灯などで運転者にブレーキ操作を促します。それでも操作がなくシステムが危険と判断した場合、自動的にブレーキが作動し被害軽減を図ります。2021年11月より、国産の新型車においてはAEBSの搭載が義務化されているため、搭載していない車両はいずれなくなるでしょう。

3.自動運転レベル2の機能と搭載車種

レベル2は「部分運転自動化」とも呼ばれ、縦方向と横方向両方の運転支援を行える自動車です。国土交通省は自動運転レベル1〜2を、自動運転車ではなく「運転支援車」と独自に定義しています。

自動運転レベル2までの機能は、実質的には運転支援にとどまりますが「自動運転車」とPRするケースが目立ったためです。この章で、レベル2の機能や搭載車種について確認しましょう。

LKAS+ACC

レベル2は、レベル1のLKASやACC機能の両方を備えています。高速道路などの特定条件下であれば、前走車に追随しながら車線の中央を走行できます。

常に監視する必要はあるものの、レベル2が高度化すればハンズオフ運転が可能になるでしょう。今後は、レベル2と区別された「レベル2.5」「高度レベル2」と呼ばれる車の開発が期待されています。「レベル2.5」「高度レベル2」は、レベル2の分類でありながら、運転サポートだけでなく運転操作にも関与するレベル3に近い技術を搭載した車両です。

レベル2の搭載車種

国内では、2019年に日本の自動車メーカーである日産が「プロパイロット2.0」として初めてハンズオフ機能を実用化しました。その後、日産に続いて以下のレベル2搭載車種が発表されました。

-

- トヨタ・レクサス「Lexus Teammate」

- スバル「アイサイトX」

- ホンダ「Honda SENSING」

- マツダ「i-ACTIVSENSE」

レベル2の車種は、今後更に人気が高まることが予想されます。新型車へのレベル2搭載とともに、ハンズオフを含めた高度技術の開発が進められていくでしょう。

自動運転レベル3の基準と搭載車種

レベル3は「条件付運転自動化」と呼ばれ、限定条件下であれば、システムが全ての運転を実行する自動車です。しかし、システム作動が困難な場合は、運転者が迅速に対応しなければいけません。

レベル1・2は「運転支援車」であったのに対し、レベル3からは「自動運転」と呼ばれます。この章では、自動運転の安全基準や搭載車種を確認していきます。

自動運転の安全基準

国内では、自動運転技術の開発に伴い、2020年4月に「改正道路交通法」と「改正道路運送車両法」が施行され、法律上レベル3の走行が可能になりました。レベル3の走行が解禁になると、運転者は車両周辺の監視をしなくて済む「アイズオフ運転」が可能になります。

しかし、システムから要請があれば、すぐに運転に戻る必要があります。また、保安基準として以下の機能の搭載や対策が義務付けられています。

-

- 作動状態記録装置

- 運転者の状況を監視するドライバーモニタリング機能

- 車両を安全停止するミニマム・リスク・マヌーバー機能

- 不正アクセスを防止するサイバーセキュリティ対策

- 自動運転車ステッカーの貼付

レベル3では自動運転が本格的に可能となるものの、安全基準をしっかり守る必要があります。

参照元:国土交通省「自動運転車に関する安全基準を策定しました」

レベル3の搭載車種

2017年にドイツの自動車メーカーであるアウディが「Audi A8」を発表しました。「Audi A8」は、世界初となるレベル3自動運転システム「Audi AIトラフィックジャムパイロット」を搭載した自動車です。しかし法整備が整わず、実際にはレベル2相当を実装して販売しました。

国内では、2020年11月に自動車メーカーのホンダが、レベル3の機能を搭載した「レジェンド」を発売し、話題となりました。レベル3の実装は進んでいますが、過信や慢心により手動運転が行われなくなる点が危険視されています。

5.自動運転レベル4【高度運転自動化】

レベル4は「高度運転自動化」と呼ばれ、限定領域内で全ての運転をシステムが担う自動車です。レベル4が搭載されればドライバーが操作を考える必要がない「ブレインオフ運転」が可能になり、運転者の必要がなくなります。レベル4の実装は「限定領域内」とされており、自動運転車専用道路や一定の敷地内など導入しやすい条件下から実用されています。

2018年にアメリカの自動運転開発企業であるウェイモが、運転手なしのタクシーサービスを開始しました。国内では、DeNAと日産が自動運転タクシー「Easy Ride」の実証実験を進めています。

また、レベル4走行を前提とした小型の自動運転バスや自動運転シャトルも開発されています。実際に東京五輪では、トヨタの「e-Palette」が選手村で巡回バスとして導入されました。

NTT東日本の「成田国際空港での自動運転レベル4相当の導入に向けた実証実験」はこちら

6.自動運転レベル5【完全運転自動化】

レベル5は「完全運転自動化」と呼ばれ、原則として全ての場所・状況下でシステムが自動運転を行う自動車です。現状の技術では実現困難とされていますが、各種センサーやAIの進化が進めば、将来レベル5の車が道路を走る可能性もあります。実現には、自動運転技術だけでなく法整備も同時に進めなくてはいけません。

レベル5の自動車は、アメリカの電気自動車メーカーであるテスラの開発が期待されています。テスラは、カメラのセンサーデータをAI解析することで、レベル5の実現を進めているからです。多くの企業は、自動運転の安全性を高めるために、道路や標識・信号情報を収めた高精度3Dマップを使ってレベル5の開発を進めています。

しかし、3Dマップの網羅的な整備は膨大な手間がかかります。センサーデータの活用で自動運転が可能になれば、マップ整備の時間をかけずにレベル5が実現できるでしょう。

7.AI技術を活用した課題解決をお考えの方はNTT東日本へご相談ください

NTT東日本の「ギガらく5G」は、事前手続きから設計・構築・運用までがワンパッケージとなったマネージド型のローカル5Gサービスです。ローカル5Gサービスには、以下の課題があります。

-

- コストが高い

- 専門知識が必要

- システム監視・トラブル対応が難しい

しかしギガらく5Gなら、従来の5分の1の価格で、利用環境(屋内・外)に合わせて多様なラインナップが展開されています。

製造・物流の自動化や遠隔制御、農業での農機自動運転などの自動運転の技術には、ローカル5Gがインフラとして利用されています。ギガらく5Gを導入すれば、AI技術を活用したさまざまな課題解決が可能なので、ぜひ導入をご検討ください。

8.まとめ

自動運転レベルとは、以下の基準によって6つに分類されている自動運転の段階のことです。

-

- 運転の主体

- 自動運転の技術到達度

- 走行可能エリアなど

自家用車においては、日本だけでなく世界でレベル2が最先端となっています。しかし、レベル3の実用化も始まっており、今後高級車などへ本格的な普及が始まっていくでしょう。

自動運転技術を生かしたサービスの開発を進めることにより、人手不足や人件費削減の解決に繋がります。ローカル5Gを会社の敷地内に導入すれば、遠隔操作や機器の自動化などさまざまな課題解決ができるため、ぜひ以下の資料をダウンロードしてみてはいかがでしょうか?

資料ダウンロード

-

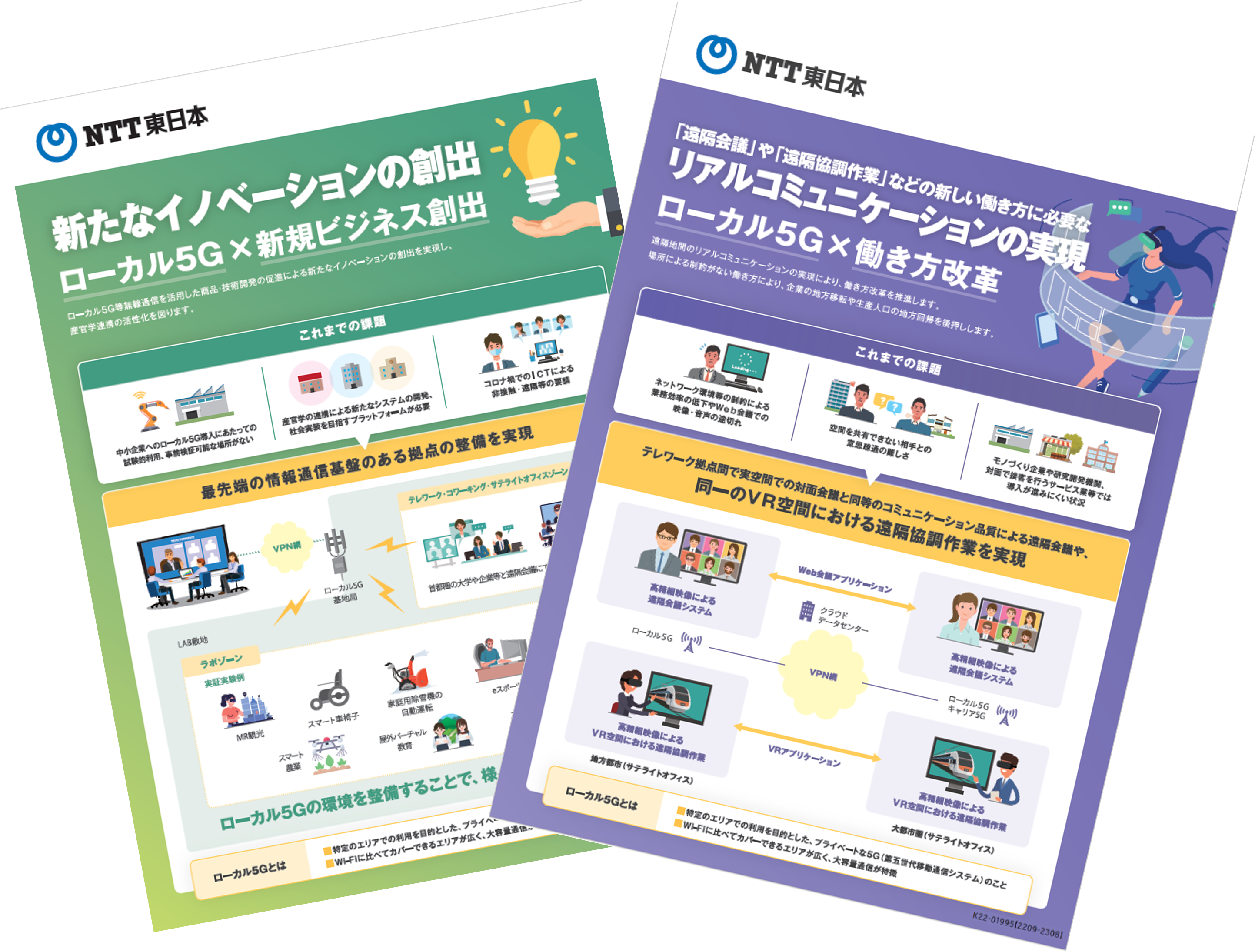

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシ

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシマネージド・ローカル5Gサービス「ギガらく5G」サービス概要チラシと、ローカル5G関連チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ弊社「ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ」の施設紹介チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ (農業・漁業)

農業・漁業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(製造・物流・プラント・建設・港湾)

製造・物流・プラント・建設・港湾業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(教育・医療・防犯・防災)

教育・医療・防災・防犯でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(鉄道・空港・自動運転)

鉄道・空港・自動運転でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(eスポーツ・サーキット・観光・エンタメ)

eスポーツ・サーキット・観光・エンタメでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(その他ビジネス)

働き方改革や新規ビジネスでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。