★遠隔支援ロボットのメリット4選!4つの活用シーンやおすすめのサービスも紹介

-

2023.6.19 (月)Posted by NTT東日本

近年、日本の労働人口は減少し続けており、業務効率化や省人化のニーズは増加傾向にあります。また、情報通信技術が発展し、拡張・複合現実やIoTなどビジネスへの転用が盛んな分野が急速に発展しました。そのような状況の中、自社の事業にも情報通信技術を取り入れたいとお考えの方は、多いのではないでしょうか。

また、近年では情報通信技術に加えて機械工学やAIが発展し、遠隔地からロボットを操作するシステムが登場しました。そこで今回の記事では、遠隔支援ロボットのメリットや活用シーンについて詳しく解説します。遠隔支援ロボットについて、網羅的に理解できるような内容になっているので、業務効率化や省人化にお悩みの経営者の方はぜひ最後までお読みください。

1.遠隔支援ロボットとは?種類についても解説

遠隔支援ロボットは、通信によって離れた場所にある機械を操作するシステムです。では、遠隔支援ロボットはどのような種類があるのでしょうか。本章では、遠隔支援ロボットのしくみや種類について詳しく解説します。

遠隔支援ロボットとは

遠隔支援ロボットとは、産業機械や端末を現場から離れた地点で操縦し、人間の作業(業務)を補助するシステムです。遠隔支援ロボットは、放射性物質を安全に移動させるためのマニピュレーター(機構や装置で再現した腕)の開発から始まりました。現在では、省人化や業務効率化への効果に注目が集まり、人手不足や生産性向上に悩む企業からの需要が増加しています。

遠隔支援ロボットの種類

遠隔支援ロボットの種類は、以下のとおりです。

|

分類方法 |

タイプ |

概要 |

|

操縦方法 |

リーダーフォロワー型 |

AR(拡張現実)グラスやデータグローブ(手袋型の入力装置)で操作 |

|

コックピット型 |

ディスプレイやハンドルで操作 |

|

|

機能 (人:ロボット) |

1:1 |

人間の入力で動く。登録した動作を反復 |

|

1:多 |

半自動化されたロボットを操作 |

|

|

多:1 |

操縦者が複数存在し、状況によって切り替わる。(あるいは協働する。) |

|

|

多:多 |

状況に応じて、1:多型や多:1型に変化 |

上記のとおり、遠隔支援ロボットの種類は多様で、それぞれに操作性や機能が異なります。

2.遠隔支援ロボットのメリット3選

遠隔支援ロボットのメリットは、以下のとおりです。

-

- 生産性向上

- 作業者の安全確保

- コスト軽減

メリットを事前に確認しておくことで、遠隔支援ロボットの導入が自社に適しているか判断できるようになります。本章で、詳しく見ていきましょう。

生産性向上

遠隔支援ロボットを導入することで、肉体労働による身体への負担が軽減され、生産性が向上します。人間の手作業は、肉体疲労によって効率が低下します。また、性別や年齢の違いによって業務効率に差が生じていました。

しかし遠隔支援ロボットは、コントローラーによる操作で人間の作業を補助します。そのため、肉体疲労による業務効率の低下や、性別や年齢の違いによる業務効率の差を解消できます。

作業者の安全確保

遠隔支援ロボットを導入することで、作業者を危険な業務や現場から保護できます。従来は、有害物質の取り扱いや足場が不安定な場所の作業を、生身の人間が担当していました。危険のともなう業務は作業者のストレスとなり、能率を下げてしまいます。

一方で、遠隔支援ロボットが危険な作業や現場を担当すれば、従業員を危険にさらすことがありません。従業員は安全な業務に専念できるようになるため、心身へのストレスが軽減され、効率がアップします。

コスト軽減

遠隔支援ロボットを導入することで、人件費の低減が可能です。例えば、事前に反復的な作業を遠隔支援ロボットにプログラムしておくことで、従業員をコア(利益に直結する)業務に集中させられるようになります。結果、ノンコア業務にかかっていた人件費が低減できます。

また、遠隔支援ロボットは、不良損金(欠陥品の製造や廃棄にかかるコスト)の低減に効果的です。プログラムした作業は品質が安定するため、歩留まり(投入コストに対して実際に完成した製品の数)率が向上します。

3.ロボットの活用シーン4選

遠隔支援ロボットの活用シーンには、以下のようなものがあります。

-

- 医療

- 工業

- 救助

- 見守り

遠隔支援ロボットは、産業だけでなく福祉サービスへの活用が進んでいます。本章で、活用シーンをそれぞれ詳しく見ていきましょう。

医療

近年、遠隔支援ロボットはオンライン手術へ活用されています。オンライン手術は、医師が遠隔地の患者に施術するシステムで、以下のようなメリットがあります。

- 医療の質の向上

- 医療へのアクセス改善

- 治療効果の最大化

-

- 医療の均てん化(地域格差是正)

上記のとおり遠隔支援ロボットは、人口減少や医師数の減少などの解決に役立つシステムです。そのため、厚生労働省や総務省によって福祉サービスへの活用が推進されており、現在では国内に300台以上の手術ロボットが配備されています。

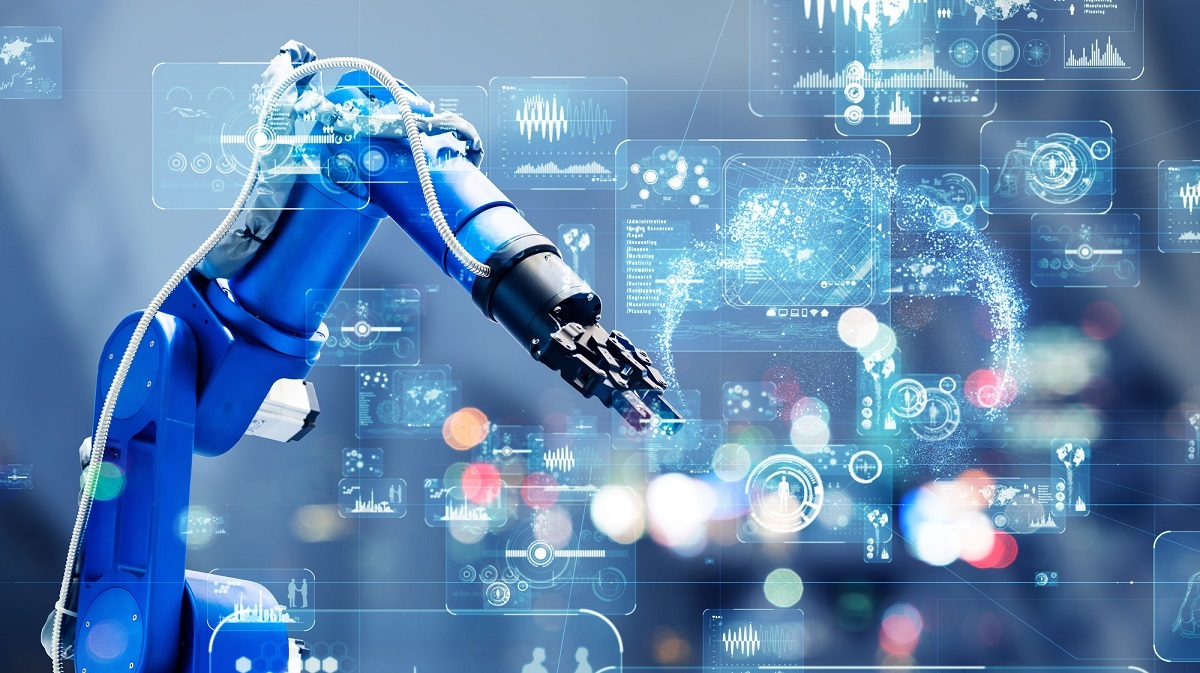

工業

遠隔支援ロボットは、重工業の現場(火花や切削屑が飛散する作業)への導入が始まっています。また、危険な業務に加えて、言語化や平準化が難しい作業(個人の経験や感覚に依存する仕事)の自動化に活用されています。

なお、マニピュレーターを操作するタイプの遠隔支援ロボットは、部品の仕分けもタブレット操作も可能です。そのため、スマートファクトリー分野では、IoTデバイスで作業できない場所への遠隔支援ロボットの活用が期待されています。

救助

1995年の阪神・淡路大震災を契機に、日本では災害救助専用の遠隔支援ロボットが開発されました。災害救助専用の遠隔支援ロボットは、災害現場において以下のような場面で活用されています。

-

- 発見:危険な環境や進入が難しい現場の情報収集・救助対象の捜査

- 動線確保:人が持てないような瓦礫の除去や整地作業

現在では、履帯(輪のように連結した板で走行する装置)やフォーク(もの挟んで移動させる機構)を備えた遠隔支援ロボットが、実用化されています。

見守り

遠隔支援ロボットは、警備や介護現場の見守り業務に活用されています。従来は、警備員が巡回(警戒地域を見回る)や立哨(一点地点に立ち不審者を見張る)など、肉体疲労の大きい業務をこなしていました。

現在では、遠隔支援ロボットを操縦して巡回や立哨を行うことで、警備員の負担を軽減しています。また介護現場においては、夜勤や早朝勤務など人手の少ない時間帯に遠隔支援ロボットを活用することで、呼び出し対応や介助を効率化しています。

4.遠隔支援ロボットの課題

遠隔支援ロボットの課題は、以下のとおりです。

- 距離が遠くなると支援品質が低下する

- トラブル対応が難しい

事前に課題を把握せずに遠隔支援ロボットを導入してしまうと、重大な事故を引き起こしたり予想していた効果を得られなかったりします。本章で、遠隔支援ロボットの課題について詳しく見ていきましょう。

距離が遠くなると支援品質が低下する

遠隔支援ロボットは通信距離が遠くなると、作業品質(精度や即応性など)が低下します。なぜなら遠隔支援ロボットは、現場に設置した本体と操縦デバイス間で、大量に通信を行うからです。現場と操縦デバイスの距離が離れるほど、データ送受信に時間がかかります。

データの送受信にかかる時間は操縦のタイムラグとなり、遠隔支援ロボットを適切に操作できなくなってしまいます。遠隔支援ロボットを適切に操作できないと、生産性が低下したり事故を引き起こしたりするため注意が必要です。

トラブル対応が難しい

遠隔支援ロボットはトラブルやイレギュラーな作業へ対応できないため、現場を完全に無人化できません。修理や特殊作業のために、人員を配置する必要があります。

また、遠隔支援ロボットが故障した場合は、現場に出向いて修理しなければいけません。そのため、現場に修理できる人員を配置していないと、故障による無作業時間が長くなってしまいます。

5.通信にはローカル5Gが適している

遠隔支援ロボットには、高速低遅延を実現できる5Gが適しています。そこで、高速低遅延通信の導入を検討している企業は、ローカル5G(自治体や事業者が独自に構築する第5世代移動通信システム)がおすすめです。

携帯通信キャリアが提供する5Gは、需要の大きいエリア(都市部)でしか提供されていません。また、都市部の5Gエリアのほとんどは、Sub6(6GHz未満の周波数帯)です。Sub6では高速通信を利用できないため、遠隔支援ロボットに向いていません。

一方でローカル5Gは、山間部や郊外の敷地に通信網を構築できます。また、ローカル5Gはミリ波(高速低遅延で同時多数接続が可能な周波数帯)を専有できるため、遠隔支援ロボットの性能を最大限引き出せます。加えて、ローカル5Gはニーズに合わせて柔軟にシステムを設計できるため、事業内容に適した通信網の構築が可能です。ローカル5Gについてさらに詳しく知りたい企業は、ぜひ以下のNTT東日本公式サイトをご覧ください。

ローカル5Gについて詳しくはこちら

6.ローカル5Gを導入するならNTT東日本の「ギガらく5G」がおすすめ

ローカル5Gの導入を検討している企業には、NTT東日本の「ギガらく5G」がおすすめです。「ギガらく5G」は、SA方式(コアネットワークも基地局も第5世代規格)のシステムを構築・運用するサービスで、以下のような導入メリットがあります。

|

項目 |

概要 |

|

一括アウトソーシング |

以下のような内容を、まとめて外注可能。 |

|

低価格 |

月額約30万円(5年間で約2,200万円)でローカル5Gを利用可能。 |

|

柔軟なシステム設計 |

用途(実証や開発など)やニーズ(既設通信網の拡張・屋内外での利用)に合わせて、システムを構築可能。 |

「ICTに詳しい人材が社内にいない」「遠隔支援ロボットの導入に予算を割けない」という企業は、ぜひNTT東日本にご連絡ください。経験豊富なスタッフが「ギガらく5G」の疑問や不安を解消し、事業内容や予算に合ったサービスを提案します。

7.まとめ

遠隔支援ロボットは、現場の機械を通信によって操縦するシステムで、以下のようなメリット・デメリットがあります。

|

メリット |

デメリット |

|

● 生産性が向上する |

● 通信速度が遅いと支援品質が下がる |

なお、遠隔支援ロボットの導入効果を最大限引き出したい企業には、NTT東日本の「ギガらく5G」がおすすめです。「ギガらく5G」はSA方式のローカル5Gで、自社の事業内容に合った高速通信を、郊外や山間部の作業現場に構築できます。ICTの専門家がいない企業や低予算で5Gを導入したい企業は、ぜひ「ギガらく5G」の導入をご検討ください。

資料ダウンロード

-

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシ

ギガらく5G/ローカル5G関連チラシマネージド・ローカル5Gサービス「ギガらく5G」サービス概要チラシと、ローカル5G関連チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ

ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ 紹介チラシ弊社「ローカル5Gスマートファクトリー&ロジスティクスラボ」の施設紹介チラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ (農業・漁業)

農業・漁業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(製造・物流・プラント・建設・港湾)

製造・物流・プラント・建設・港湾業でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(教育・医療・防犯・防災)

教育・医療・防災・防犯でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(鉄道・空港・自動運転)

鉄道・空港・自動運転でのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(eスポーツ・サーキット・観光・エンタメ)

eスポーツ・サーキット・観光・エンタメでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。

-

ローカル5Gユースケースチラシ(その他ビジネス)

働き方改革や新規ビジネスでのローカル5G活用例のチラシがダウンロードいただけます。