クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。

【2023年6月】電気料金値上げの状況と背景まとめ

-

2023.6.14 (水)Posted by

【2023年6月】電気料金値上げの状況と背景まとめ

2023年6月から、北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・中国電力・四国電力・沖縄電力の

大手電力会社7社の値上げが実施されます。

この記事では、値上がりが続く一般家庭向け(低圧)と法人向け(高圧・特別高圧)の電気料金について、

この記事では、値上がりが続く一般家庭向け(低圧)と法人向け(高圧・特別高圧)の電気料金について、

電力会社各社の状況と電気料金の値上がり背景についての情報をまとめました。

<目次>

1:一般家庭向け(低圧)の値上げ状況

2:法人向け(高圧・特別高圧)の値上げ状況

3:電気料金値上げの背景

4:まとめ

1:一般家庭向け(低圧)の値上げ状況

2:法人向け(高圧・特別高圧)の値上げ状況

3:電気料金値上げの背景

4:まとめ

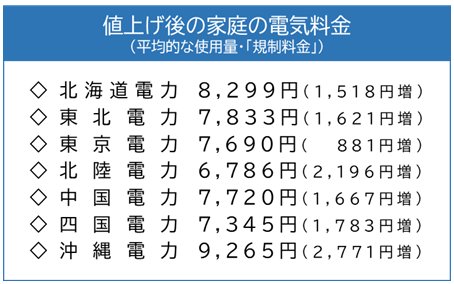

1:一般家庭向け(低圧)の値上げ状況

2023年5月に経済産業省は、ウクライナ侵攻に伴う燃料価格高騰や円安の影響などを受け、

大手電力会社7社の値上げを認可したことを発表し、6月から北海道電力・東北電力・東京電力・北陸電力・中国電力・四国電力・沖縄電力の

7社が規制料金の値上げを実施することになりました。

電力会社各社の値上げ幅に違いはありますが、標準的なご家庭における電気料金の値上げ率は14%から42%の幅になり、

電力会社各社の値上げ幅に違いはありますが、標準的なご家庭における電気料金の値上げ率は14%から42%の幅になり、最も値上げ幅が大きいのは北陸電力、値上げ幅が小さいのは東京電力となっています。

気になる方は、ご契約されている電力会社の料金改定のお知らせからチェックしてみてください。

気になる方は、ご契約されている電力会社の料金改定のお知らせからチェックしてみてください。

【電力会社各社の料金改定のお知らせ】

これからの季節エアコンの利用で電気を多く使う事も想定される為、家庭内でできる節電は皆さん心がけていると思いますが、

家庭内での家電にどのくらい電力を使用してるのか?具体的な節電方法は?よく分からない方も多くいらっしゃると思います。

そこで、弊社NTT東日本の「置くだけIoT」というサービスで提供しているセンサーを使って、家庭内の商品電力を計測してみました。

一般常識としてエアコンは設定温度を高くする、冷蔵庫は扉の開閉を少なくする以外にも、色々家電を測定してみると発見もありました。

興味のある方は「IoTセンサーで家電の電力を測ってみた」を参考にしてみてください。

そこで、弊社NTT東日本の「置くだけIoT」というサービスで提供しているセンサーを使って、家庭内の商品電力を計測してみました。

一般常識としてエアコンは設定温度を高くする、冷蔵庫は扉の開閉を少なくする以外にも、色々家電を測定してみると発見もありました。

興味のある方は「IoTセンサーで家電の電力を測ってみた」を参考にしてみてください。

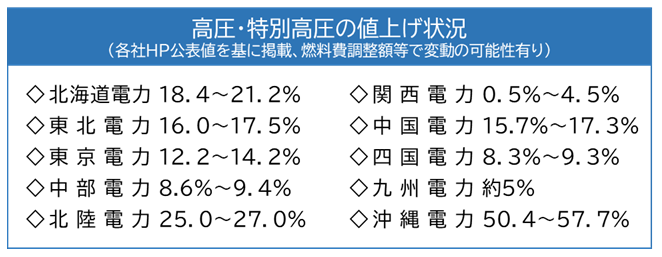

2:法人向け(高圧・特別高圧)の値上げ状況

2023年4月から国内大手電力会社10社全てが、法人向け高圧・特別高圧の電気料金を値上げを実施しました。

全体の値上げ幅は0.5%から57.7%と電力会社によって上げ幅は異なり、関西電力と九州電力の2社は、

全体の値上げ幅は0.5%から57.7%と電力会社によって上げ幅は異なり、関西電力と九州電力の2社は、原子力発電所が稼働している影響で料金単価は上げず、託送料金(送配電網の使用料)分の上げ幅となり他電力会社に比べ少なかった状況です。

逆に最も上げ幅が大きかったのは沖縄電力、管轄エリアの電源構成の85%を占める火力発電稼働に必要な燃料価格が2020年以降

大幅な高騰を続けており、火力発電燃料の大部分は天然ガスと石炭で賄っている事が原因と考えられます。

各電力会社値上げ幅のパーセンテージは異なりますが、電力会社と契約している電気料金(契約単価等)も異なり、ポイントになるのが

契約単価を下げる省エネ活動が重要となります。

一般家庭向けに比べ、大量の電力を使用する法人の電力使用量の削減は大きな課題となっており、特に電力を多く利用する

一般家庭向けに比べ、大量の電力を使用する法人の電力使用量の削減は大きな課題となっており、特に電力を多く利用する

製造業やインフラ事業者の皆様など、大きな影響があると思います。

皆様さまざな方法で省エネに対してアプローチしていると思いますが、現状の電力消費をみえる化して省エネを進めていく

皆様さまざな方法で省エネに対してアプローチしていると思いますが、現状の電力消費をみえる化して省エネを進めていく

手法もございますので「実録!電力センサーを使った省エネ例」でご説明しておりますので、ぜひご覧ください。

3:電気料金値上げの背景

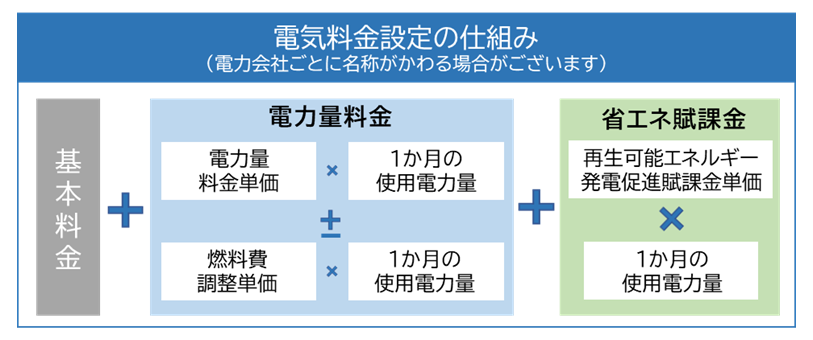

電気料金値上げの背景は複数の要因が重なり、電力会社のコストが増えた結果、値上げに踏み切る事となりました。

電力会社各社も従来の燃料費調整制度に加えて、市場価格の変動を調整する仕組みを新たに導入したりと対策は講じていますが、

電力会社各社も従来の燃料費調整制度に加えて、市場価格の変動を調整する仕組みを新たに導入したりと対策は講じていますが、

現在のところ値上げによるバランスを取らざる負えない状況になっています。

【背景①電力不足】

【背景①電力不足】近年の動きではないですが、2011年の東日本大震災をきっかけに国内複数個所の原子力発電所が稼働を停止、

原子力発電の割合が高かったことから、需要と供給のバランスがくずれ、多くを火力発電でまかない電気料金の上昇を招いています。

【背景②新型コロナウィルス】

2020年以降、世界的な規模で起こった新型コロナウィルスの流行によって経済活動が停滞し、火力発電の燃料である

2020年以降、世界的な規模で起こった新型コロナウィルスの流行によって経済活動が停滞し、火力発電の燃料である

天然ガスの供給国が供給量を減らしたことによって電気代にも影響がでました。

【背景③ウクライナ情勢】

ウクライナ情勢等に端を発した燃料供給不足が発生、各国からの経済制裁の反発からロシアは燃料の輸出を制限した結果、

ウクライナ情勢等に端を発した燃料供給不足が発生、各国からの経済制裁の反発からロシアは燃料の輸出を制限した結果、

火力発電の燃料である天然ガスや原油など大幅な上昇を引き起こしました。

【背景④円安】

24年ぶりの円安により、発電所の燃料の多くを輸入に頼っている日本にとって大きな影響を与えました。

天然ガスや石油の価格高騰と同時期に円安になってしまった為、燃料にかかるコストが増大してしまいました。

24年ぶりの円安により、発電所の燃料の多くを輸入に頼っている日本にとって大きな影響を与えました。

天然ガスや石油の価格高騰と同時期に円安になってしまった為、燃料にかかるコストが増大してしまいました。

日本国内発電量の多くは火力発電が占めており、

燃料価格高騰然が直接大きな要因となり電気料金の値上げに影響したと考えられます。

4:まとめ

本コラムでは電気料金値上げの状況と背景をご紹介しました。

残念ながら電気料金の値上げが今後も続く可能性は十分にあります。

大手電力会社の「燃料費調整額」も増加傾向にあり、電力会社によっては上限額設定を撤廃しているところもあります。

残念ながら電気料金の値上げが今後も続く可能性は十分にあります。

大手電力会社の「燃料費調整額」も増加傾向にあり、電力会社によっては上限額設定を撤廃しているところもあります。

※燃料費調整額とは、発電に必要な天然ガスなど燃料の価格変動を電気料金に反映させるためのもので、毎月変動し、

燃料費が基準価格よりも低ければ電気料金から減算、高ければ加算され、燃料費調整額は電力会社によって違います。

結論、電力会社の燃料コストが下がらないと、電気料金もなかなか下がらないのが現状なので、

省エネに力をいれて電力使用量を減らす工夫が必要になってきます。

しかし、「いつ」「何が」「どれくらい」電力を消費しているかわからなければ、改善策を検討することもできません。

(ダイエットに例えると、自身の体重がわからないとどのくらい減らすべきか、実際にどのくらい減らせたのか分からないことと同じです。)

まずは省エネ施策の第一歩はIoTを使った「消費電力の見える化」から始めてはいかがでしょうか?

IoTと聞くと難しく感じてしまうかも知れませんが、簡単に言うと電力を消費する設備や機械にセンサーを設置し

「いつ」「何が」「どれくらい」電力を消費しているかを自動で計測・収集します。

収集したデータをベースに、具体的な電力使用量削減計画を練ることがはじめて可能になります。

特に工場など生産設備を擁する製造業は他業種より電力消費も多く、

省エネ活動においてIoT導入を選択肢に入れてみるのも良いかもしれません。