収入印紙の種類とは? 金額別に購入が可能な施設の特長も解説!

-

. ()Posted by

「収入印紙の種類とは?」

と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

印紙税法上、課税対象の文書は20種類あります。課税文書毎に納めるべき印紙税額も異なりますので、やり取りした課税文書に対していくら分を納付すべきか事前に確認が必要です。

収入印紙の種類は31種類程度あるものの、よく利用される金額はある程度限定されるため、購入頻度の高い収入印紙を購入可能な店舗を事前に押さえておきましょう。

そこで当記事では、収入印紙の種類や収入印紙の購入場所について解説します。収入印紙の種類について網羅的に理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

1.どの種類の収入印紙がよく使われるのか

購入頻度の高い収入印紙の種類はある程度決まっています。以下では収入印紙の種類や使い方をご紹介します。

1

課税文書をやり取りする際に収入印紙などの購入が必要になる

印紙税法では、契約書や領収書など経済的なやり取りをした際に作成される文書(課税文書)に対して生じる税金です。対象となる課税文書は印紙税法別表1上に記載されています。

逆にいえば、この印紙税法別表1に記載がなければ、印紙税は課税されません。ただし、課税文書のタイトルが一致していないからといって、必ずしも非課税になるわけではない点に注意が必要です。文書の内容を顧みて課税文書であるか判断されます。

2

よく利用される課税文書の種類とは?

利用頻度の高い課税文書があります。まずは、利用頻度の高い課税文書を把握して、印紙税の納付漏れがないようにしましょう。

収入印紙は31種類存在する

印紙税法別表1には20種類の課税文書が記載されていますが、各課税文書の種類によって、印紙税の金額が異なっています。この異なった印紙税額に対応するために、収入印紙は以下のように1円から100,000円まで31種類存在しているのです。

◆収入印紙の種類

|

1円 |

2円 | 5円 | 10円 | 20円 | 30円 | 40円 | 50円 |

| 60円 | 80円 | 100円 | 120円 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 |

| 600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 |

8,000円 |

| 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 100,000円 |

収入印紙を利用して納税する場合、上述の31種類の収入印紙を組み合わせて、印紙税を納付する必要があります。

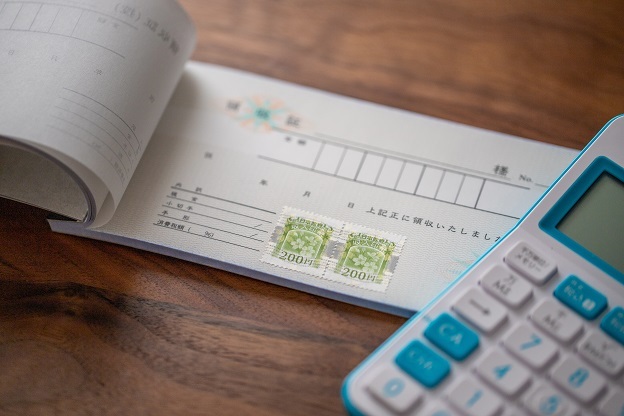

利用頻度が高い課税文書は領収書、契約書

個人の場合、収入印紙を目にする頻度が高いのは領収書の場合が多いです。領収書上の金額が50,000円以上の場合に収入印紙を付与する必要があります。

ただし、印紙税額は200円から20万円まで定められているため、領収書を貰うときは適切な収入印紙が添付されていることを確認してください。

また、基本的に印紙税の納付は売り手側が実施しますので、収入印紙を添付し忘れている際には指摘をするようにしましょう。

法人の場合、収入印紙を目にすることが多いのは契約書です。不動産の賃貸借契約書、建設請負工事契約など、契約締結の際に添付することが多いようです。

特に契約金額の大きくなる不動産業、建設業の場合、収入印紙の金額が大きくなりますので、双方合意の上で適切な方が収入印紙代を負担するようにしてください。

3

よく利用される収入印紙の金額とは?

収入印紙の種類は31種類もあるものの、普段の生活や仕事上で利用頻度が高い収入印紙はある程度限定されています。したがって、利用頻度の高い収入印紙を把握して、購入可能な施設を把握しておくことが重要です。

収入印紙の金額は課税文書に記載の金額で決まる

収入印紙の金額は以下2つの条件で決まります。

- ●印紙税法別表1上の20種類の課税文書の内、どの文書に該当するか

- ●課税文書上に記載のある金額はいくらか

課税文書によって、印紙税の納付が必要になる金額が異なる点に注意が必要です。例えば、領収書の場合は50,000円以下であれば、印紙税の納付は不要になっています。

よく利用される金額は200円

個人で最も目にする機会の多い領収書の場合、記載された金額が50,000円以上100,000円未満であれば、必要な収入印紙は200円分です。

また、法人で目にすることの多い不動産売買契約書などの契約書は10,000円以上100,000円以下であれば200円、100,000円以上500,000円以下であれば400円、500,000円以上1,000,000円以下であれば、1,000円の収入印紙が必要になります。

したがって、200円の収入印紙を目にする機会が多いと考えられているのです。

4

収入印紙の使い方とは?

収入印紙の使い方には一部法的に規定があります。誤った使い方をしているとペナルティを課される場合もありますので注意が必要です。

契約書であれば文書左上に貼る

収入印紙を課税文書のどこに貼るべきであるか、法令上の規定はありません。しかし、一般的には契約書などの課税文書の場合、表題の左右、または、余白、左上に添付されることが多いようです。

契約書であれば、通例的に左上、領収書であれば、右下に貼ることが多いです。収入印紙を課税文書に貼り忘れ、印紙税を納付しなかった場合、故意・過失に関係なく過怠税が課されることがありますので注意してください。

収入印紙を貼り忘れた場合、本来添付すべきであった収入印紙の金額の2倍が課されます。ます。ただし、税務調査の前に申告した場合は1.1倍の金額が徴収されるようです。

収入印紙には割印が必要

収入印紙を添付した後には、添付した収入印紙に対して割印をする必要があります。もし、収入印紙に割印を付与し忘れた場合、こちらも過怠税が課されますので注意が必要です。

過怠税は本来納税すべき印紙税額の2倍が課されますので、合算で3倍の印紙税の納付が必要になります。確実に割印をするようにしましょう。

2.収入印紙の購入場所種類

収入印紙は身近な様々な施設で購入が可能です。よく利用する施設として以下が例としてあります。各設備を利用するメリット・デメリットを解説します。

- ●購入場所①:郵便局

- ●購入場所②:法務局

- ●購入場所③:コンビニ

購入場所①

郵便局

最もよく購入される場所は郵便局です。郵便局であれば、ほぼすべての種類の収入印紙が購入できる上に、平日9:00-17:00と幅広い時間帯で購入ができます。

大きな郵便局であれば、土日の営業や24時間営業をしている場合がありますので、最寄りの郵便局の営業時間帯を調べてみるとよいです。

ただし、中小規模の郵便局の場合、全31種類ある収入印紙の内、一部の収入印紙のみを扱っている場合があります。こちらも事前に確認が必要になります。

購入場所②

法務局

法務局であれば、すべての種類の収入印紙を購入可能です。法務局には登記の際などで訪れた際に、今後必要になる収入印紙をまとめて買うと都合がよいかもしれません。

ただし、郵便局やコンビニのように施設数自体が多くはないため、近くに施設があるかの確認は必要になります。

購入場所③

コンビニ

コンビニであれば24時間購入できます。また、一部のコンビニでは、各社が提供するポイント制度を利用するなどによって、間接的にクレジット払いで収入印紙を購入できる点がメリットです。

ただし、コンビニの場合、購入可能な収入印紙の額が200円に限定されるので、それ以外の金額の収入印紙を購入する場合には、法務局などに行くようにしてください。

また、コンビニの場合、一度に購入可能な収入印紙の金額に上限(50,000円程度が多い)があります。したがって、大きな金額の収入印紙を購入する場合にも、他施設での購入検討が必要です。

3.電子契約なら印紙税は非課税

収入印紙にはたくさんの種類があるものの、身近な施設で購入ができるため、対応はそこまで難しくはありません。しかし、そもそも収入印紙を添付する必要がなければ、購入すら不要なのです。

1

印紙税を非課税にするなら、電子文書の利用が必要

電子契約などの電子文書を利用すれば、印紙税を非課税にできます。印紙税法上で印紙税の納付が必要な文書を課税文書と定義しています。この課税文書とは、同法上で”紙”を想定しているため、電子契約など電子文書を利用すれば、印紙税を非課税にできるのです。

実際に国会や国税庁が公表した内容の中で、電子契約は印紙税が非課税である旨が含まれていますので、安心して電子文書を利用して印紙税を非課税にしましょう。

2

電子契約サービスを利用するメリット

電子契約などの電子文書をExcelなどの手持ちのツールで作成が可能です。しかし、Excelなどのツールを利用して電子文書を作成した場合、電子文書を利用するメリットを最大化できない、電子帳簿保存法などの各種税法対応が難しいなどのデメリットがあります。

したがって、電子文書を利用するのであれば専用ツールの利用がおすすめです。例えば契約書を電子化するのであれば、電子契約サービスの利用がおすすめです。

メリット①

契約にかかるコストの大部分を削減できる

電子契約サービスを利用した場合、以下のコストを削減できます。

- ●印紙税を非課税にできる。

- ●書面契約を作成して、相手方に郵送、返送されるときに生じるコストを削減できる

- ●返送された書面契約の保管、管理コストを削減できる

国内シェアNo1のクラウドサインが公表したデータによれば、電子契約サービスを導入することで契約業務の75%程度のコストを削減可能なようです。このデータからも電子契約サービスによるコスト削減効果が大きいことがわかります。

メリット②

電子帳簿保存法などの法対応が簡単にできる

電子契約は例えば以下の各種税法に基づいた保存が必要です。

- ●電子帳簿保存法

- ●法人税法 など

もし、各種税法に基づいた保存をしていない旨を国税調査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しなどのリスクがありますので、確実な対応が求められます。

この点、電子契約サービスであれば、例えば以下の機能を利用することで、工数をかけることなく法対応ができる点がメリットです。

- ●タイムスタンプの付与

- ●主要三項目(取引年月日、取引先名、取引金額)での検索

- ●システム上での長期保存 など

4.まとめ 収入印紙の種類を把握しよう

収入印紙には31種類ありますが、実務上で特に利用されるのは数種類のようです。実務上でよく利用する収入印紙をどこで購入ができるのか事前に把握しておくことで、購入が必要になった時に備えておきましょう。

電子契約など電子文書を利用すれば、印紙税を非課税にできます。業務の効率化まで見据えるのであれば、電子契約サービスの導入がおすすめです。

NTT東日本では印紙税法にも対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。

-

電子契約ならサービスとサポートをセットに!

電子契約 無料体験申込フォーム

電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。

実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!

この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。

NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。