伝票式会計のしくみを解説!会計ソフトで伝票を電子化しよう

-

2023.3.21 (火)Posted by 北森 雅雄

「伝票式会計のしくみがわからない」とお悩みの方が、いらっしゃるのではないでしょうか。

伝票式会計とは、会計伝票を使って会計処理をする方法です。

会計伝票を複数使う場合もあるので、複雑なしくみになっていることもあります。

そこで、本記事では「会計伝票の種類と書き方」と「伝票式会計のしくみ」について解説します。

会計伝票の保存に関する法律や、会計伝票に関わる作業を効率化する方法も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

目次:

1.会計伝票とは?日々の取引の記録用紙

会計伝票とは、会社がおこなった日々の取引について、一定の項目を記載する記録用紙のことです。

おもに「伝票ナンバー」「日付」「勘定科目」「金額」「取引内容」を記載します。

また、会計伝票は仕訳帳の前段階の帳簿として、会計業務に使われます。

伝票のメリットは、1つの取引に1枚の伝票を使うしくみを生かして、伝票作成を複数人で分担できることです。

ただし、伝票には様々な種類があるので、会社の業種によって適切な伝票を選ばなくてはいけません。

なお、取引内容を伝票に記録することを「起票」といいます。

2.会計伝票の種類と書き方

会計伝票には様々な種類がありますが、一般的によく使われるのは次の5つです。

- ●入金伝票

- ●出金伝票

- ●売上伝票

- ●仕入伝票

- ●振替伝票

次にそれぞれの伝票の記入方法を具体的に解説しますが、その前に共通のルールを2つおさえておきましょう。

①伝票ナンバーのルール

伝票につける伝票ナンバーには通し番号をつけましょう。また、桁数を工夫すれば伝票整理に役立ちます。

たとえば、2023年1月の3枚目の伝票であれば「伝票No.2023 01 003」とすると、伝票ナンバーを見ただけでいつの何枚目の伝票かを知ることができます。

②摘要欄のルール

摘要欄には、取引内容を詳しく記載しましょう。

たとえば「取引の相手先」「支払先」「消費税の軽減税率適用」「注意事項」などを記載します。

摘要欄を見れば、取引の詳細を把握できるようにしておきます。

1

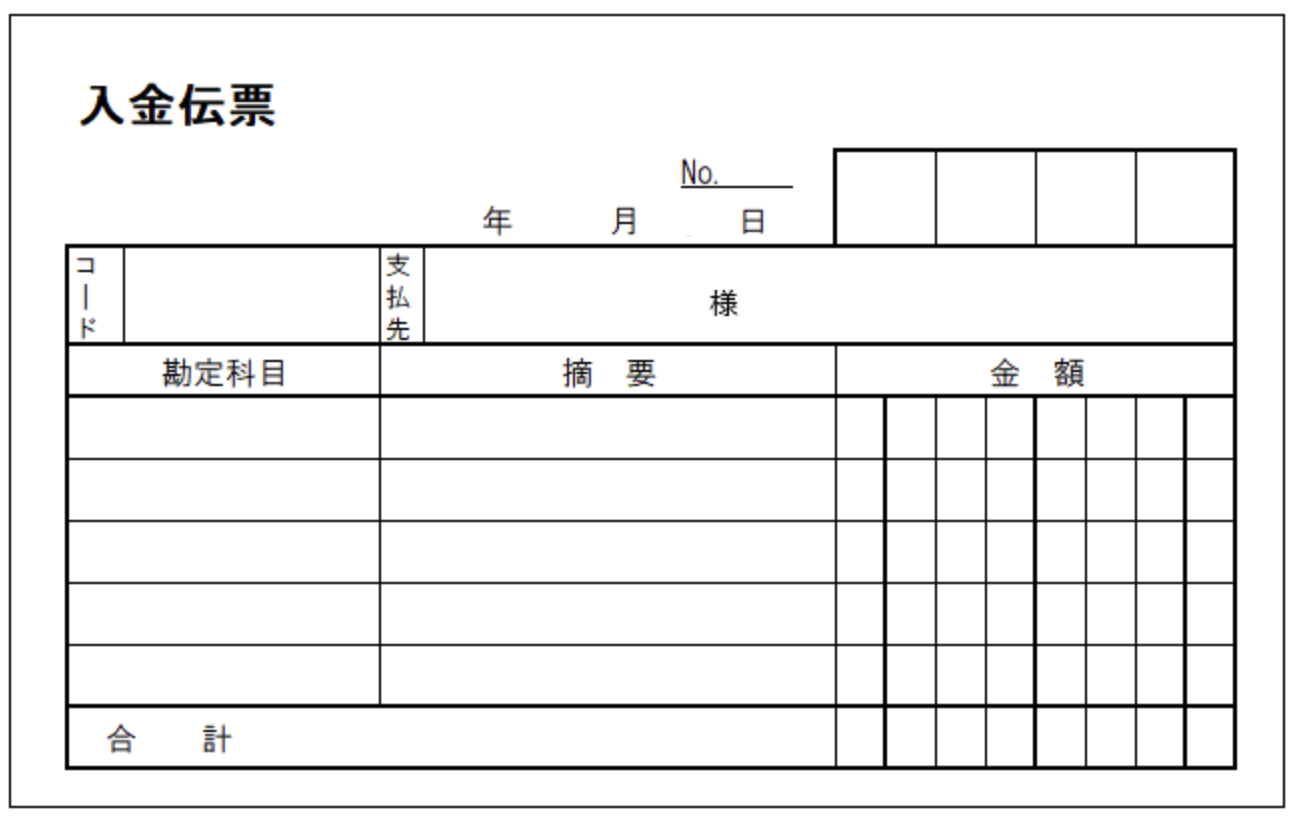

入金伝票

入金伝票とは、現金の入金に関する取引を起票する伝票です。

出典:経理COMPASS|振替伝票とは|意味・書き方・仕訳の方法(サンプル付)

記入にあたり、次の5つの欄を埋めていきます。

- ①伝票No.欄:ルールに則った番号

- ②日付欄:現金入金日付

- ③勘定科目欄:現金の相手勘定科目

- ④金額欄:取引金額

- ⑤摘要欄:取引の詳細

なお、相手勘定科目とは、仕訳時に現金の反対にくる勘定科目のことです。

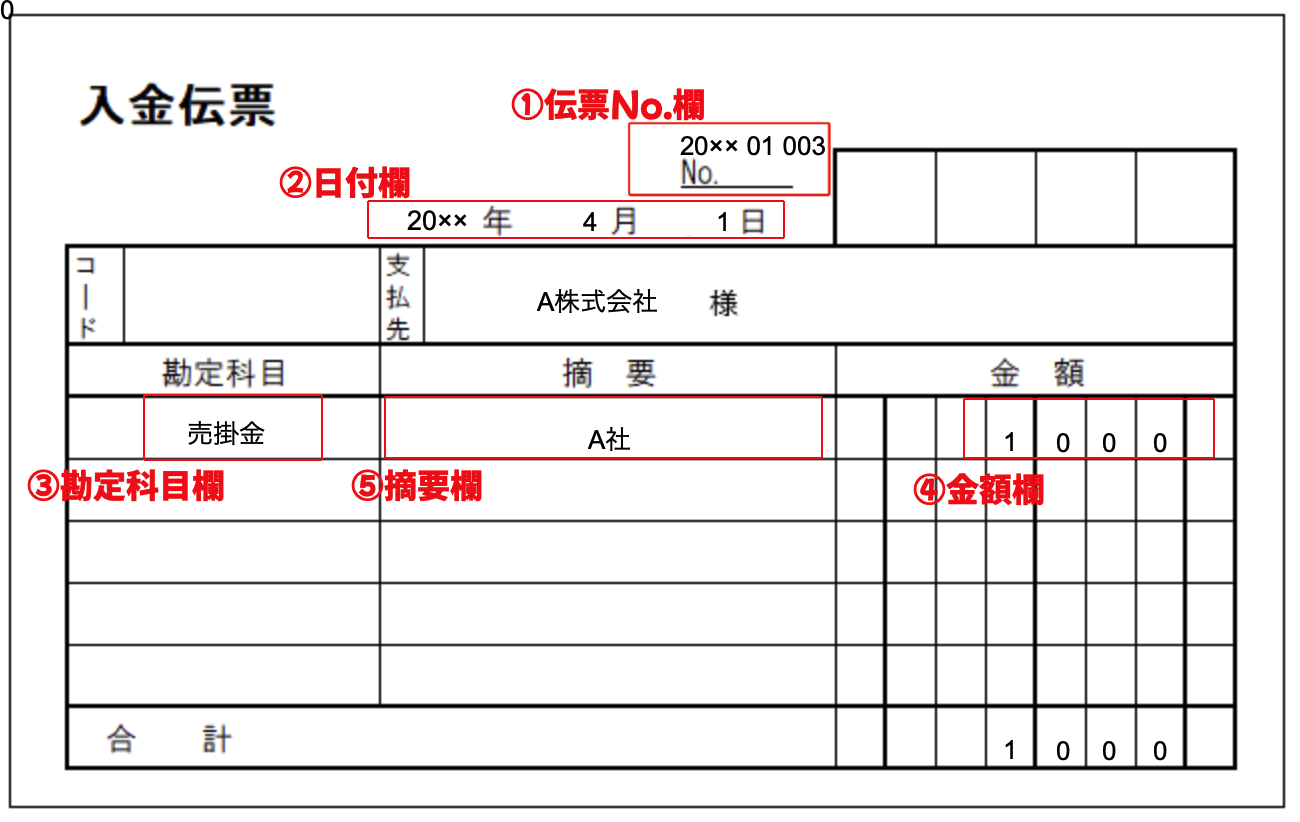

たとえば、20××年4月1日にA社の売掛金1,000円の入金があった場合、伝票の記入方法は次のようになります。

- ①伝票No.欄:通し番号

- ②日付欄:20××年4月1日

- ③勘定科目欄:売掛金

- ④金額欄:1,000

- ⑤摘要欄:A社

また、同じ取引を仕訳にすると次のとおりです。

| 借方 | 貸方 | ||

| 現金 | 1,000 | 売掛金 | 1,000 |

なお、入金伝票は現金の入金のみで、預金の入金には使用しません。

記入方法が複雑になってしまうからです。

預金の入金には、一般的に後述の振替伝票を使用します。

1

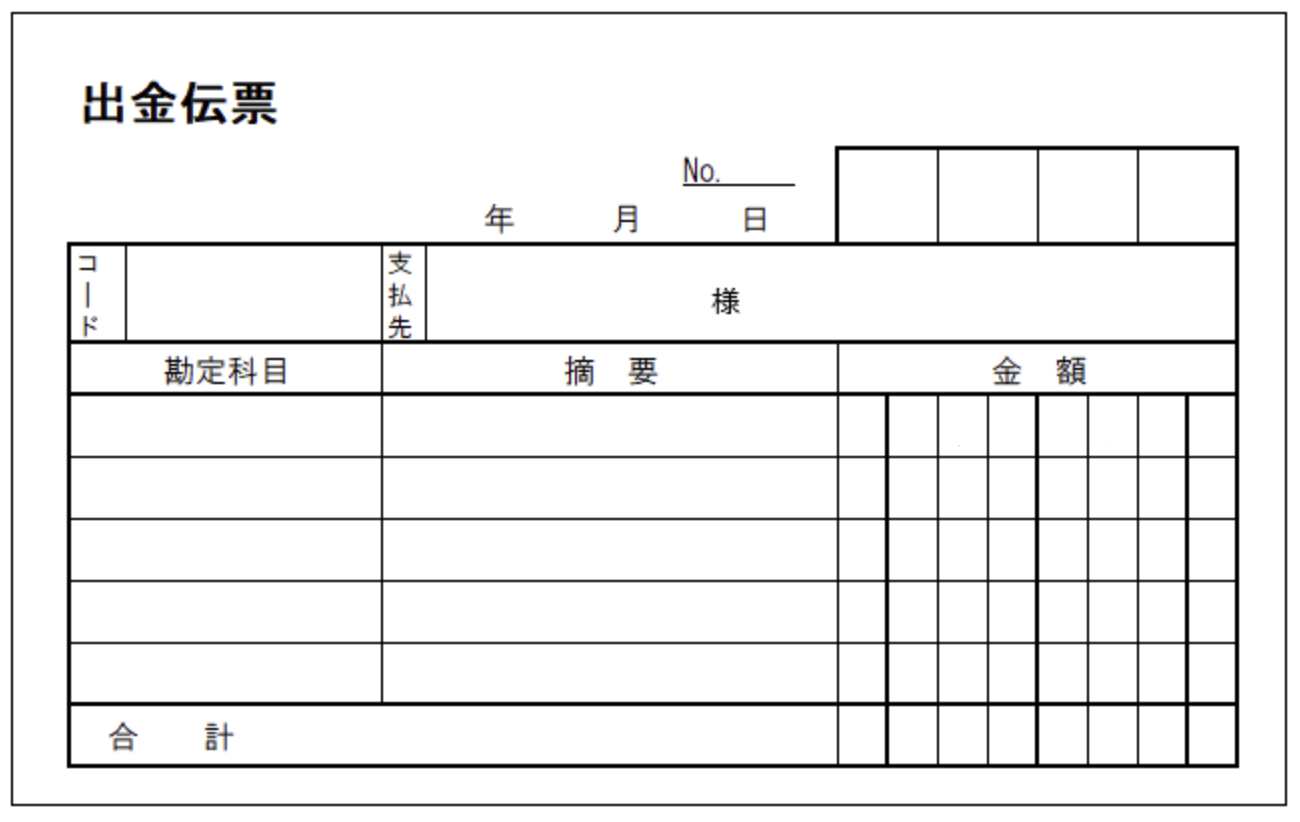

出金伝票

出金伝票とは、現金の出金に関する取引を起票する伝票です。

出典:経理COMPASS|振替伝票とは|意味・書き方・仕訳の方法(サンプル付)

記入にあたり、入金伝票同様、次の5つの欄を埋めていきます。

- ①伝票No.欄:ルールに則った番号

- ②日付欄:現金出金日付

- ③勘定科目欄:現金の相手勘定科目

- ④金額欄:取引金額

- ⑤摘要欄:取引の詳細

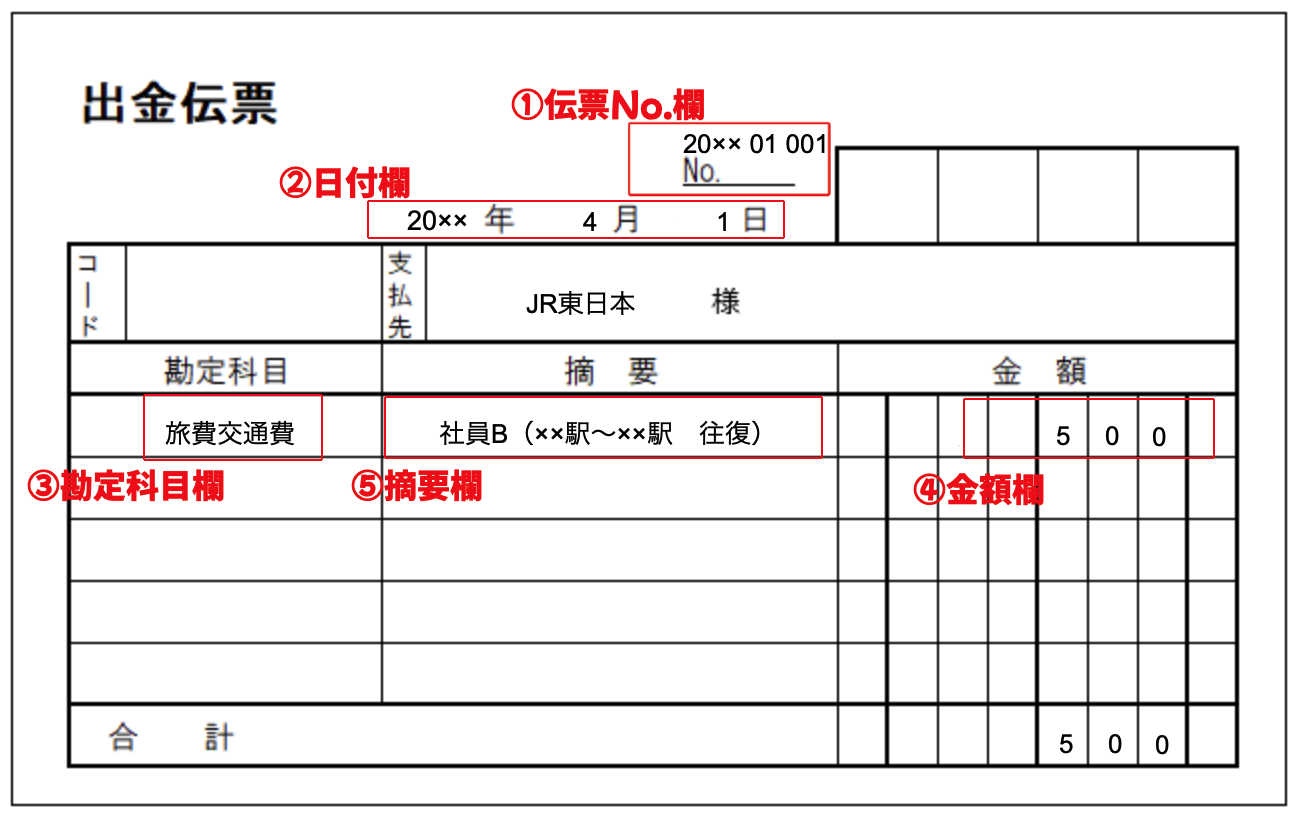

たとえば、20××年4月1日に社員Bの交通費500円を現金で支払った場合、伝票の記入方法は次のようになります。

- ①伝票No.欄:通し番号

- ②日付欄:20××年4月1日

- ③勘定科目欄:旅費交通費

- ④金額欄:500

- ⑤摘要欄:社員Bの交通費支払(経路もわかれば記載します)

また、同じ取引を仕訳にすると次のとおりです。

| 借方 | 貸方 | ||

| 旅費交通費 | 500 | 現金 | 500 |

なお、出金伝票も入金伝票と同じく、預金の出金には使用しません。

口座振替やクレジットカード払いも同様です。

預金の出金には、一般的に後述の振替伝票を使用します。

3

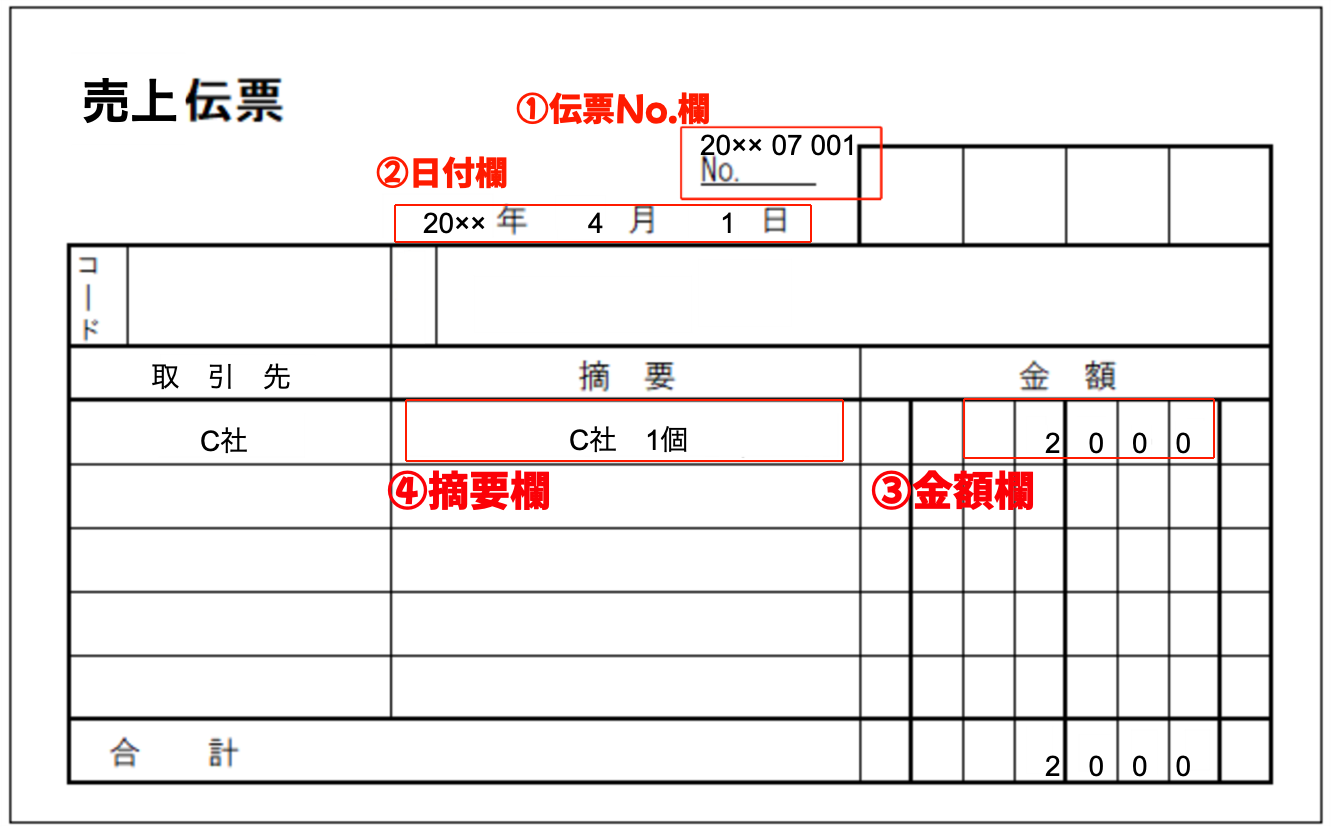

売上伝票

売上伝票とは、売上があったときに起票する伝票です。

記入にあたり、次の4つの欄を埋めていきます。

- ①伝票No.欄:ルールに則った番号

- ②日付欄:売上日付

- ③金額欄:取引金額

- ④摘要欄:取引の詳細

たとえば、20××年4月1日にC社へ2,000円売り上げた場合、伝票の記入方法は次のようになります。

- ①伝票No.欄:通し番号

- ②日付欄:20××年4月1日

- ③金額欄:2,000

- ④摘要欄:C社 1個

また、同じ取引を仕訳にすると次のとおりです。

売上伝票に勘定科目欄がない理由は、相手勘定科目が売掛金であることが前提だからです。

C社との取引が現金売上だった場合は、次の手順で起票します。

①売上伝票で一度売掛金処理をする

②入金伝票で売掛金を現金で即時に回収した処理をする

仕訳にすると、以下のとおりです。

売上伝票の仕訳

入金伝票の仕訳

4

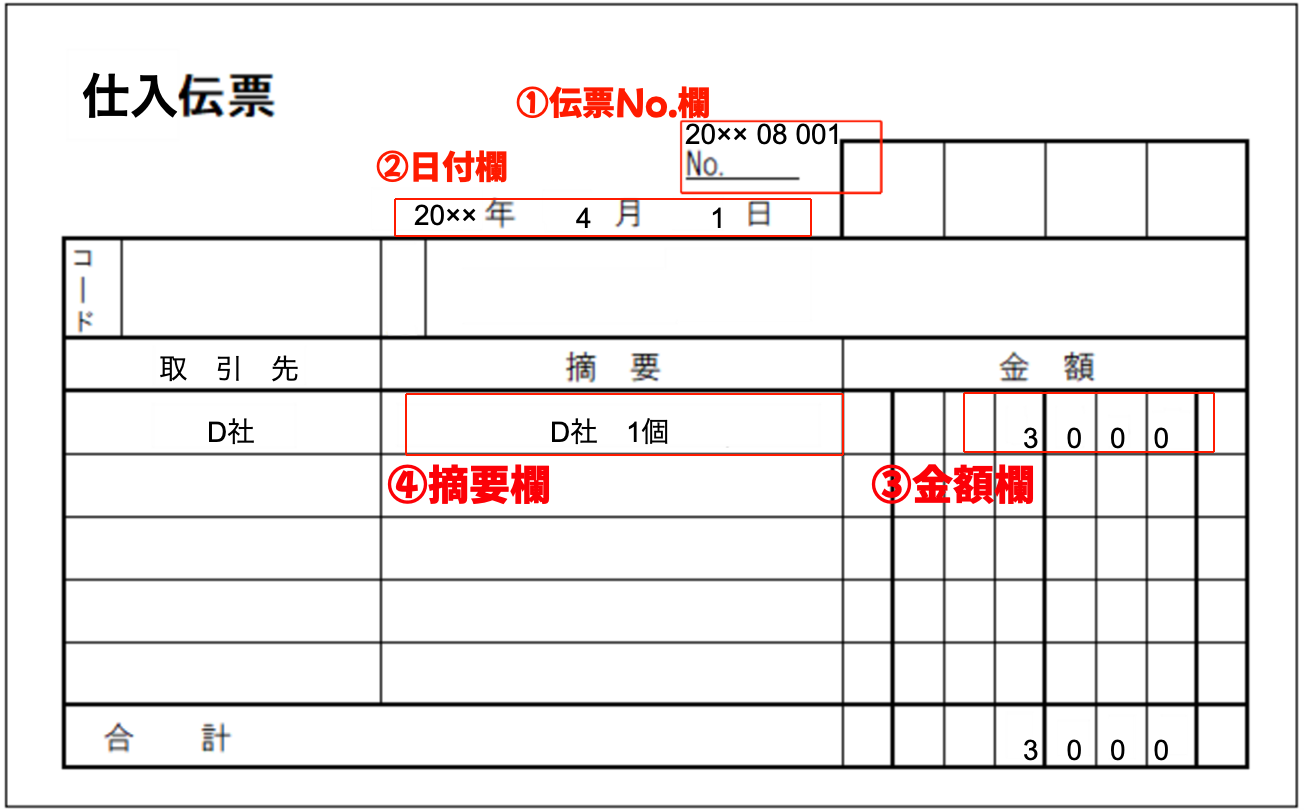

仕入伝票

仕入伝票とは、仕入があったときに起票する伝票です。

記入にあたり、次の4つの欄を埋めていきます。

- ①伝票No.欄:ルールに則った番号

- ②日付欄:仕入日付

- ③金額欄:取引金額

- ④摘要欄:取引の詳細

たとえば、20××年4月1日にD社から3,000円仕入れた場合、伝票の記入方法は次のようになります。

- ①伝票No.欄:通し番号

- ②日付欄:20××年4月1日

- ③金額欄:3,000

- ④摘要欄:D社 1個

仕入伝票に勘定科目欄がない理由は、相手勘定科目が買掛金であることが前提だからです。

D社との取引が現金仕入だった場合は、次の手順で起票します。

①仕入伝票で一度買掛金処理をする

②出金伝票で買掛金を現金で即時に支払った処理をする

仕訳にすると、以下のとおりです。

仕入伝票の仕訳

出金伝票の仕訳

5

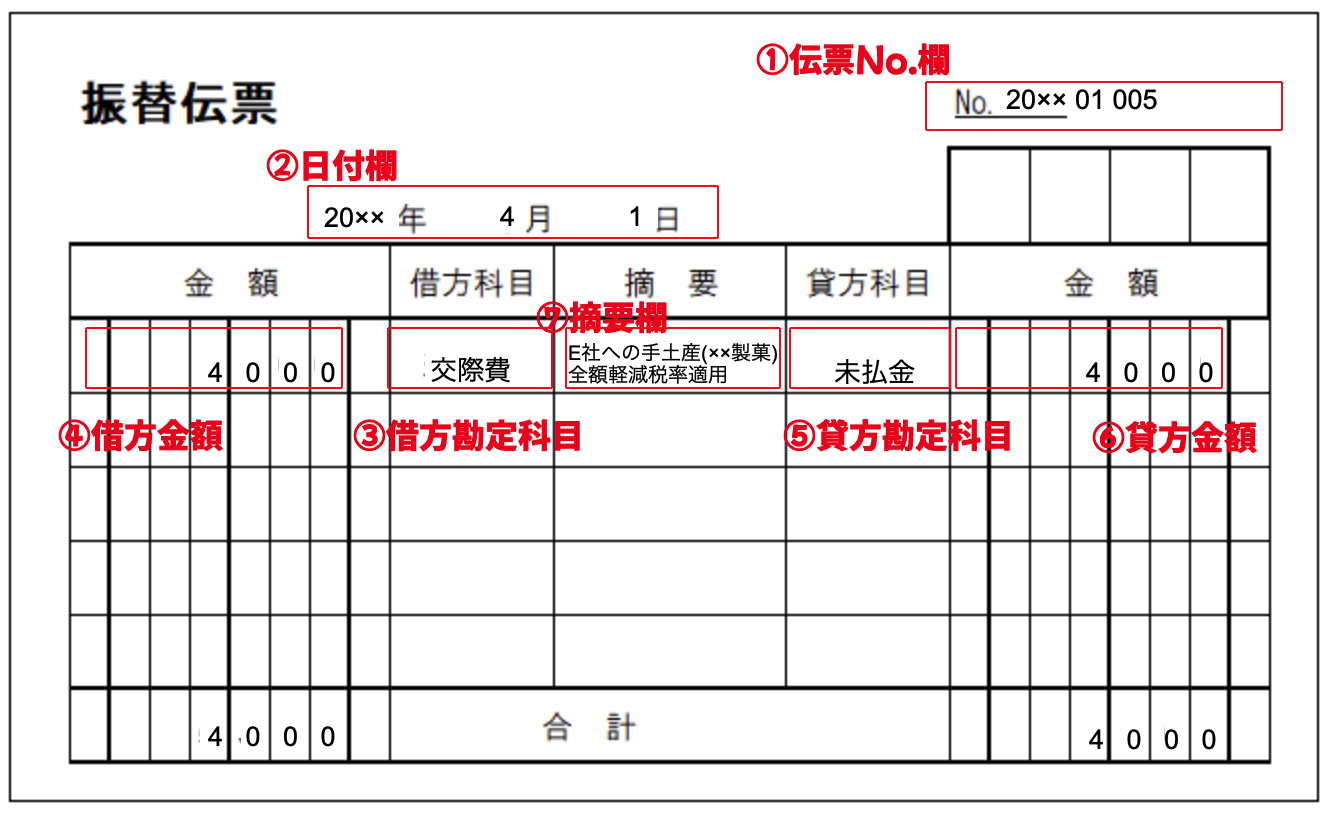

振替伝票

振替伝票とは、入金伝票、出金伝票、売上伝票、仕入伝票のどれにも当てはまらない取引を起票する伝票です。

出典:経理COMPASS|振替伝票とは|意味・書き方・仕訳の方法(サンプル付)

記入にあたり、仕訳と同様に「借方」「貸方」の勘定科目と金額を記載します。

たとえば、20××年4月1日に4,000円のE社用手土産をクレジットカードで支払った場合、伝票の記入方法は次のようになります。

- ①伝票No.欄:通し番号

- ②日付欄:20××年4月1日

- ③借方勘定科目:交際費

- ④借方金額:4,000

- ⑤貸方勘定科目:未払金

- ⑥貸方金額:4,000

- ⑦摘要欄:E社への手土産(購入店)、全額軽減税率適用

また、同じ取引を仕訳にすると次のとおりです。

さらに、1つの取引に勘定科目を複数使うような場合でも、振替伝票は1枚で対応できます。

たとえば、先ほどのクレジットカードで他にも消耗品5,000円を手土産と一緒に購入していた場合の仕訳は、次のとおりです。

振替伝票を使うときは、借方と貸方の金額が一致していることを確認しましょう。

3.伝票式会計と会計ソフトの決算までの経理作業を比較

会計伝票を使った会計方法を「伝票式会計」といいます。

そのほかの会計処理の方法として、会計ソフトを使うこともできます。

会計処理の流れの基本は「伝票作成」「仕訳帳作成」「総勘定元帳作成」「財務諸表作成」の順におこなわれます。

この流れを、伝票式会計と会計ソフトでは、それぞれどのように処理するかを、順を追って確認しましょう。

領収書等から取引を記録するのは、どちらの方法でもおこなう最初の業務です。

次に、伝票式会計では各帳簿への転記作業があり、財務諸表のための集計作業をおこないます。

対して、会計ソフトでは転記作業や集計作業をする必要がなく、財務諸表までの各帳簿や書類は自動で作成されます。

4.伝票式会計の種類

振替伝票を使うときは、借方と貸方の金額が一致していることを確認しましょう。

1

1伝票制

1伝票制とは、伝票1種類で処理をおこなう制度です。

仕訳伝票と呼ばれる伝票で、振替伝票と同じ様式の伝票を使います。

現金の入出金、売上仕入などすべての取引を仕訳伝票で処理します。

取引1つ1つについて借方貸方を使って記録するため、仕訳伝票は仕訳帳と同じ内容です。

仕訳を作ることができる程度の簿記の知識が必要ですが、仕訳帳へはそのまま転記できます。

2

3伝票制

3伝票制とは「入金伝票」「出金伝票」「振替伝票」の3種類で処理をおこなう制度です。

現金の取引には入金伝票と出金伝票を、それ以外の取引には振替伝票を使って処理します。

現金の取引が伝票にまとまっているので、現金の仕訳を効率よく処理できるようになります。

現金の入出金が多い場合に利用すると便利な制度です。

3

5伝票制

5伝票制とは「入金伝票」「出金伝票」「売上伝票」「仕入伝票」「振替伝票」の5種類で処理をおこなう制度です。

現金の取引には入金伝票と出金伝票を、売上仕入には売上伝票と仕入伝票を、それ以外の取引には振替伝票を使って処理します。

現金の入出金や売上仕入の取引がそれぞれの伝票にまとまっているので、仕訳を分類ごとに効率よく処理できるようになります。

売掛金や買掛金の取引が多い場合に利用すると便利な制度です。

5.会計伝票の保存に関する法律をチェック

次の法律や制度には、会計伝票の保存についての規定があります。

それぞれ確認しておきましょう。

- ●税法・会社法では「保存期間」を規定

- ●電子帳簿保存法では「電子保存」を規定

- ●インボイス制度では「電子保存」を規定

1

税法・会社法

会計伝票の保存期間は、税法では7年、会社法では10年と規定されています。

ただし、青色申告の欠損金繰越控除を適用する事業年度は、10年間(2018年4月1日以前に開始した事業年度は9年間)の保存が必要です。

なお、会計伝票の保存には、次の3つの注意点があります。

①内容が重複している会計伝票があれば、原本を保存し残りは廃棄する。廃棄する伝票にメモ書きがあれば、原本に転記しておく。

②保管する会計伝票には、いつまでの保管かわかるように、最終保管年月日を記載しておく。

③保存期間が過ぎた会計伝票は順次廃棄していく。

事業の規模が大きくなるとそれに応じて会計伝票も多くなるので、順次整理しておきましょう。

2

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、国税関連帳簿書類について一定の要件で電子保存を認める法律です。

会計伝票は原則として紙で保存することとされていますが、会計ソフトなどで電子的に作成された会計伝票は、一定の要件を満たすことで、電子保存ができます。

電子保存ができれば、保存する場所の確保や伝票の管理をする必要がなくなります。

ただし、この法律の対象となる会計伝票は、国税関係帳簿を補う目的で、補助簿としての役割を持つ場合です。会社内部での決裁などを目的とした伝票は、法律の対象になりません。

3

インボイス制度

2023年10月より、インボイス制度が始まります。

インボイス制度とは、正式名称を適格請求書等保存方式といい、消費税率が明記された適格請求書(インボイス)によって、消費税の仕入税額控除を計算する制度です。

適格請求書を受け取ったときは、その書類をもとに正しい消費税率で会計伝票を作成しなければいけません。

また、インボイス制度でも電子的に作成された適格請求書の電子保存が認められています。

適格請求書とその内容を記録した会計伝票とで、保存方法が異なる場合も考えられるので、書類の管理には十分注意しましょう。

6.会計伝票は紙ではなくデータでもOK!

会計伝票は、紙ではなくデータであっても差し支えありません。

おもな理由としては、次の2つが挙げられます。

①伝票作成に義務はなく任意である

②会計ソフトなら伝票を簡単に作成し保存できる

1

理由①伝票作成に義務はなく任意である

会計伝票の作成は、税法や会社法では義務づけられていません。

会社の実態に合わせて処理がしやすいように、様々な会計伝票が使われます。

しかし、会計伝票はあくまで仕訳帳の前段階にある、補助的な役割です。

仕訳帳やそのほかの補助簿でも、会社の取引を記録できるので、会計伝票の作成は任意とされています。

よって、紙の伝票ではなく、会計ソフトで作成される補助簿でも、帳簿作成の義務を果たすことができます。

2

理由②会計ソフトなら伝票を簡単に作成し保存できる

会計ソフトなら取引を入力するだけで、自動で会計伝票が作成されます。

さらに、領収書などの画像から、自動で仕訳を作成する会計ソフトもあり、作業効率を上げることが可能です。

また、電子帳簿保存法に対応するためには、要件を満たす会計伝票を作らなくてはいけません。

電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを利用すれば、簡単な作業で法律に則った会計伝票を作成し保存することができます。

7.まとめ 会計伝票を会計ソフトで作成保存して効率化を図ろう

伝票式会計は、様々な会計伝票でおこなわれる会計方法です。

会計伝票は仕訳帳の事前準備としての役割があるので、会社の実態によって最適な伝票を使って処理します。

保存期間や電子保存については、法律で定められていますので、確認しておきましょう。

特に、電子帳簿保存法に規定する帳簿電子化に対応すると、会計伝票の作成・保存・管理の効率化を図ることができます。

会計伝票を電子化するなら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」の導入を検討されてはいかがでしょうか?

freee会計 for おまかせ はたラクサポートは、クラウド型の会計サービスです。一度入力すれば、日々の経理作業を効率化できるうえに、稟議から経費精算、会計まで業務フローのペーパーレス化を実現します。

会計伝票の電子化にぜひお役立てください。

また当該ソフトについて興味がある方は、こちらの「会計ガイドブック」も読んでいただければ、詳細についてより深く把握していただけます。

-

会計ならサービスとサポートをセットに!

会計 無料体験申込フォーム

会計 無料体験申込フォームNTT東日本による万全のサポートサービスなら、初期費用をかけずに最適な会計システムをスムーズに導入できます。会計伝票の電子化や会計処理の効率化にお困りの方は、ぜひご相談ください。

この記事を書いた人

NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄

NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。

2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。

2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。

NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。