クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。

電気自動車を賄う電力の発電で温室効果ガスが出る?今後の動向を解説!

-

2024.5.15 (水)Posted by

電気自動車を賄う電力の発電で温室効果ガスが出る?今後の動向を解説!

近年では、電気自動車が世界的に注目されています。

実際にガソリン車よりも二酸化炭素の排出量が少ないため、クリーンな乗り物として期待されています。

しかし、電気自動車が普及すると、それを賄うために電力を作らなければなりません。

現状の発電する方法の中には二酸化炭素が出るものもあるため、バランスを取らなければならないでしょう。

そこで今回は、電気自動車を賄う電力の発電による温室効果ガスの発生と、今後の動向を解説します。

<目次>

1:電気自動車の脱炭素効果

2:電気自動車の普及状況

3:2035年にはガソリン車が販売されなくなる?

4:ガソリン車は今後どうなる?

5:まとめ

1:電気自動車の脱炭素効果

近年では、電気自動車が普及してきており、そのクリーンさから二酸化炭素の排出量を減らせると期待されています。

近年では、電気自動車が普及してきており、そのクリーンさから二酸化炭素の排出量を減らせると期待されています。

現状のガソリン車は多くのCO2を排出するので、脱炭素への取り組みとして自動車の改革は避けて通れません。

国土交通省の「2020年度温室効果ガス排出量(確報値)概要」によると、自動車や船舶といった「運輸部門」が排出するCO2は、日本全体の2割弱を占めています。

これは最も割合の大きい「産業部門」に次ぐボリュームとなっています。

さらに運輸部門の内訳を見ると、9割近くが自動車の排出になっています。

これらのデータからも、自動車の脱炭素化が必要だといえるでしょう。

2:電気自動車の普及状況

一般社団法人日本自動車販売協会連合会によると、国内における電気自動車の販売台数の割合は2022年10月時点で約1.1%となっています。

一般社団法人日本自動車販売協会連合会によると、国内における電気自動車の販売台数の割合は2022年10月時点で約1.1%となっています。

一方で、アメリカでは約2.9%、ヨーロッパの主要18カ国では約11%、中国では約13%と、海外では日本よりも電気自動車の普及が進んでいる国も多いようです。

日本で電気自動車の普及率が上がらない主な原因は、車体価格の高さや充電インフラ整備の遅れ、航続距離の短さにあるとされています。

しかし、電気自動車の技術はほとんど実用レベルに達しており、価格の問題も解消されつつあるのも現実です。

電気自動車が普及しない背景には、私たちが上手く活用できていないという問題もあるのかもしれません

3:2035年にはガソリン車が販売されなくなる?

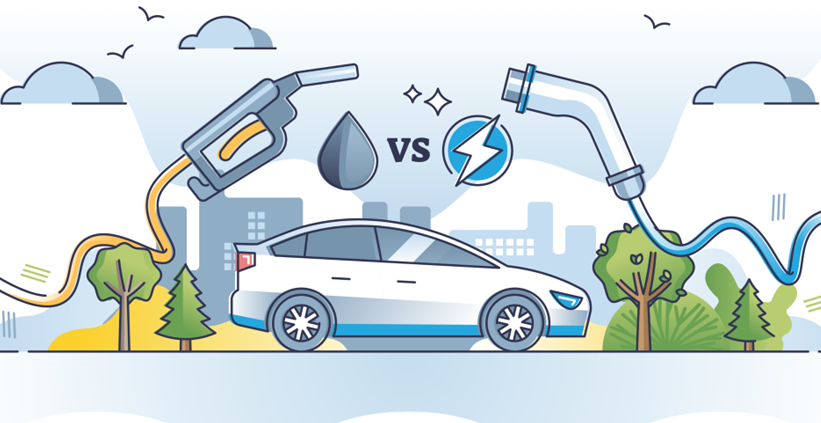

CO2の排出量を抑えられる電気自動車の活用は、脱炭素を目指すのに不可欠といわれています。

CO2の排出量を抑えられる電気自動車の活用は、脱炭素を目指すのに不可欠といわれています。

政府は「2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする」ために、「2035年までに全ての新車販売を電動車にする方針」を決定しました。

自動車の保有台数が全国2位の東京都は、国の示した2035年よりも5年早い、2030年までに新車販売を全て電動化する方針です。

これらが実現すれば自動車によるCO2の排出は大幅に抑えられるでしょう。

世界的にガソリン車は販売停止の流れ

ガソリン車販売停止の流れは、国内のみならず、世界的な潮流となっています。

中国や欧米の多くの国々が、2030~2040年にかけて、ガソリン車を含む内燃機関車の販売停止・禁止の方向を示しています。

今後ガソリン車は、海外への販売ルートも限定されていくと考えられています。

さらに、イギリスを含む欧州では2035年にはハイブリッド車を販売禁止すると決定しています。

日本車メーカーはハイブリッド車の世界市場で高いシェア率を誇るため、この決定は日本の自動車業界に大きな打撃をもたらしかねません。

今後は日本においてもガソリン車やハイブリッド車からバッテリ式電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の製造にシフトしていくことでしょう。

電気自動車のための電気を賄うためにCO2が発生する

電気自動車の普及について考えるときに重要なことは、確かに電気自動車自体はCO2は出ないものの、「使用する電気を作るときにCO2が発生する」ということです。

もし電気自動車が一般家庭に広く普及し、誰もが電気自動車を運転するようになったとき、その全ての電気自動車を動かすために電力の消費量は増えるでしょう。

現在では、電気を発電する際に方法によっては二酸化炭素が発生するものがあります。

例えば、化石燃料を使用する火力発電が代表的な例です。

そのため、二酸化炭素の排出量を減らすために電気自動車が普及したとしても、それを動かすための電気を作る際に二酸化炭素が出てしまうのです。

本当の意味で脱炭素を目指すのであれば、発電方法を見直す必要があるでしょう。

4:ガソリン車は今後どうなる?

今後、地球環境への関心が高まり、電気自動車化が促進するのは間違いありません。ガソリン車にはいつまで乗れるのでしょうか。

今後、地球環境への関心が高まり、電気自動車化が促進するのは間違いありません。ガソリン車にはいつまで乗れるのでしょうか。

現時点では、ガソリン車の所有制限に関する発表はされていません。

よって2035年以降も中古車であればガソリン車の購入ができ、継続して乗り続けられると予想できるでしょう。

ただし、脱炭素化の動きは今後さらに加速していきます。

例えば、「環境負荷の大きい自動車に対する重課」として、ガソリン車の自動車税や自動車重量税が高く設定されることも考えられます。

また、ガソリン車の生産量が減るにつれ、ガソリンスタンドも減少するでしょう。

今後ガソリン車を維持するのは難しくなるかもしれません。

ですが、先程のように、電力の供給面を改善しなければ、全ての電気自動車を動かすことはできないでしょう。

また、地震などの震災により、発電所などの設備にダメージがあれば誰も自動車を運転できなくなります。

このような事態に備えた対策としてもガソリン車の存在は必要であると言えるかもしれません。

5:まとめ

この記事では、電気自動車を賄う電力の発電による温室効果ガスの発生と、今後の動向を解説しました。

現在は世界的に電気自動車が普及していますが、それを活用するための電力確保の課題があります。

特に現状の発電方法は二酸化炭素の排出量が多いことから、新しい発電方法への見直しが求めれています。