【2023年4月導入】託送料金制度「レベニューキャップ制度」徹底解説!

-

2023.7.19 (水)Posted by

【2023年4月導入】託送料金制度「レベニューキャップ制度」徹底解説!

電気料金の値上がりがニュースとなる中、2023年4月より電気料金に含まれる託送料金に「レベニューキャップ制度」が導入されました。

「どのような制度なのか」「また電気料金が上がるのではないか」と不安に思う方も多いでしょう。

今回は、レネニューギャップ制度の概要や導入するメリット、今までの託送料との違いなどを紹介します。

<目次>

1:電気料金に含まれる託送料金とは?

2:2023年3月まで用いられていた託送料金の設定方法

3:レベニューキャップ制度導入の背景

4:レベニューキャップ制度の概要と目的

5:レベニューキャップ制度のメリット

6:レベニューキャップ制度導入以降の電力料金

7:まとめ

1:電気料金に含まれる託送料金とは?

託送料金とは、電線をはじめとする送配電設備の利用料です。

電気は、発電所で作られて送配電設備を経由して使用者の元に届けられます。

小売電気事業者が契約者に請求する電気料金の中には、発電事業者に支払われる「発電料」や

送配電事業者に支払われる「託送料金」などが含まれているのです。

そのため、発電料や託送料金などが上がれば、必然的に電気料も上がります。

2:2023年3月まで用いられていた託送料金の設定方法

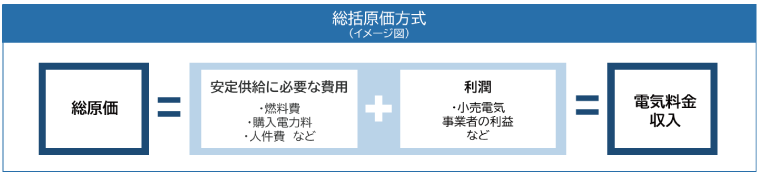

2023年3月まで、託送料金は「総括原価方式」で決められてきました。

総括原価方式とは、「安定供給に必要な費用」に「利潤」を加えた料金を総原価とし、電気の販売収入と同じになるように設定する方式です。

総括原価方式は、電気料金をはじめとする公共性の高いサービスで取り入れられている制度です。

総括原価方式は利益まで原価に含まれるので赤字の心配が無く、企業は安心して公共性の高い事業を続けられるというメリットがあります。

また、総括原価方式は経済産業省の許可を得ないと料金が設定できないようになっているため、

小売電気事業者がその立場を利用して任意で設定することはできません。

したがって、利潤が原価に含まれているからといって小売電気事業者が不等に利益を上げることはできませんでした。

このように大きなメリットがある総括原価方式ですが、利潤が定額で保証されているため、

企業努力で費用を削減しても利潤の比率が上がりにくいといったデメリットもあります。

そのため、企業は努力をしてまでコストカットするメリットを感じにくく、無理な努力はしない傾向がありました。

また、あらかじめ利益が原価に含まれているため、無駄な設備投資をしやすい傾向もあります。

3:レベニューキャップ制度導入の背景

日本の電力需要は戦後から2000年度初頭まで一貫して上がり続けてきました。

電力需要が上がり続ければ、必然的に小売電気事業者の利益も増えていきます。

しかし、電力需要は人口減少や太陽光発電をはじめとする省エネルギーの利用によって、頭打ちとなっています。

これからは、2013年の最大電力需要と同程度で推移していくと予想されている一方、老朽化した電力設備のメンテナンスなど、

整備費用は増大している傾向です。

また、電力インフラの高度化など設備投資も求められています。

電力需要の増大がこれからも見込め、景気も好調ならば従来の方式のままで託送料金をアップする選択もあったでしょう。

しかし、現在も値上げを続ける電気料金に重い負担を覚える国民が多い中、電力を供給する側にもコスト削減の努力が求められます。

そのため、コスト削減の努力が結果となって現われにくい従来の総括原価方式ではなく、レベニューキャップ制度が導入されたのです。

4:レベニューキャップ制度の概要と目的

レベニューキャップ制度の概要

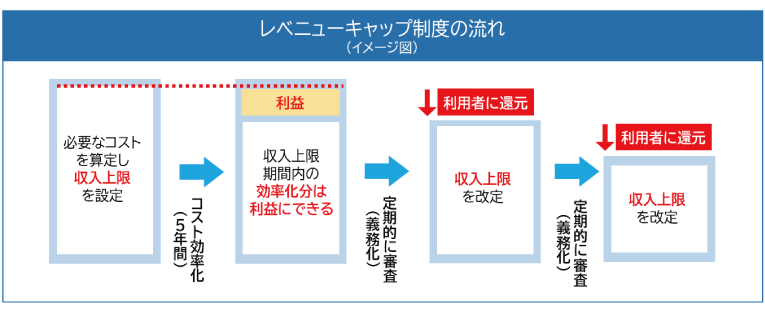

レベニューキャップの意味は、「収入上限」という意味です。

レベニューキャップ制度を簡単に説明すると、以下のような手順で託送料金が決まります。

1. 国が目標事項の指針を示す

2. 一般送配電事業者は、国の指針に基づいて一定期間に達成すべき目標を定めたうえで、事業計画書を作成する。

3. 一般送電事業者は、作成した事業計画を達成するために必要な費用を見積もり、収入上限として国に提出する

4. 国は、一般送電事業者から提出された事業計画書と見積もりを査定したうえで承認をおこなう

5. 一般送電事業者は、収入上限を超えない範囲で託送料金を決定する

託送料金が決定したら、電力小売業者はそれに発電料金なども加味して最終的な電気料を定め、使用者に通達します。

レベニューキャップ制度の目的

レベニューキャップ制度が導入された最大の目的は、コストの効率化です。

前述したように、総括原価方式は企業努力によってコストを効率化しても利益率が変わらないというデメリットがありました。

努力をしても利益率が変わらなければ、企業はコストカットの努力をするより設備投資をして原価を上げることを優先するでしょう。

しかしそれでは、託送料金はこの先上昇する一方であり、電力使用者の負担も重くなります。

企業努力を促すためにも、レベニューキャップ制度の導入は効果的です。

5:レベニューキャップ制度のメリット

レベニューキャップ制度は、総括原価方式と異なりコストを削減するとその分利益が増大します。

そのため、一般送電事業者はコストカットに本腰を入れるでしょう。

また、今回導入されたレベニューキャップ制度は、規制期間が5年と定められています。

5年経過後、国が改めて一般送配電事業者の経営効率化の状況などを審査する予定です。

その結果、効率化が十分におこなわれていると認められれば、事業者は効率化努力をして得た利益の半分を確保できます。

残った利益の半分は電力の使用者に還元されるため、一般送配電事業者と両方にメリットがある仕組みです。

この仕組みにより、一般送電事業者が必要な投資を確保しつつ、コスト効率化を進めていくのがレベニューキャップ制度の狙いでもあります。

このほか、レベニューキャップ制度を導入すれば、台風や地震などの災害により想定外の要因で設備費用が膨らんだ場合も

翌期の収入上限を見直すことにより、電力使用者の負担を最小限に抑えつつ、経営悪化を防いで必要な設備投資を確保できます。

6:レベニューキャップ制度導入以降の電力料金

レベニューキャップ制度の導入は、現在のところ電力使用者にとって直接の影響はありません。

しかし、現在各電力会社が国に提出して審査を受けている見積書によると、来年度より託送料金はアップする見込みです。

なお、これはあくまでも見込みであり、確定ではありません。

それでも送電設備のメンテナンスや整備の必要性なども考えると、これから5年間で託送料金が上がる可能性は高いといえます。

託送料金の値上げは電力料金そのものの値上げに直結します。

一般送電業者が企業努力をおこなって効率化を達成してその利益の半額が電力使用者に還元されるのは、早くても5年後です。

それまで、電力使用者は電気料金の値上げに供える必要がありそうです。

7:まとめ

今回は、レベニューキャップ制度の概要や導入の目的、メリットなどを紹介しました。

一見すると電力使用者には関係ないように思えるかもしれません。

しかし、一般送電事業者が提出した事業計画書と見積もりを国が承認すれば託送料金があがり、電気料金の値上げにつながります。

電力消費者は各電力会社からのお知らせに注意を払うのと同時に、より一層の節電に努めましょう。