eラーニングで効果的なテストを実施する方法とは?ポイントや留意点を徹底解説!

-

2024.12.06 (金)Posted by NTT東日本

eラーニングでテストを実施すると、受講者のスキルレベルや知識の習熟度をチェックできるだけでなく、モチベーションアップやコスト削減など多くのメリットがあります。そのため、eラーニングの導入を検討している場合、テスト機能が搭載されているかどうかのチェックは必須です。

NTT東日本が提供するひかりクラウド スマートスタディであれば、既存の資料をアップロードしオリジナルカリキュラムやドリル(テスト)を作成できるうえ、ドリル(テスト)の自動採点機能も搭載されているので安心です。

ぜひこの機会に、ひかりクラウド スマートスタディを2週間無料トライアルでお試しください。

>> ひかりクラウド スマートスタディの詳細はこちら

※ひかりクラウド スマートスタディは、eラーニングプラットフォームのため学習コンテンツは含まれておりません。

また、本記事では、eラーニングでテストを実施するメリットをはじめ、テスト実施の流れや留意点などもあわせて解説するので、eラーニング導入の際の参考になるはずです。

オンライン研修の動向や導入ステップまるわかり!

目次:

1eラーニングでテストを行う必要がある理由

テストを行うと、企業側と受講者側双方が知識の習熟度合いを客観的に確認できるため、eラーニング上でのテスト実施は必要不可欠といえます。

しかし、たくさんの企業でeラーニングの導入が進む一方、テストの実施まで取り組めている企業はそう多くありません。

eラーニングを導入するなら、テスト実施まで一貫して行い、受講者の状況を把握して的確なアドバイスを送るようにすれば、結果的に人材育成や企業の成長へとつながっていくことを覚えておきましょう。

2eラーニングテストの種類

eラーニングのテストの種類としては以下の4つに分けられ、それぞれ目的や特徴が異なります

eラーニングのテストの種類や目的を理解したうえでeラーニングのテストを実施できれば、テストによる高い効果が期待できるはずです。

この章を参考に、フェーズごとに適したテストを取り入れてみてください。

事前テスト

事前テストは、eラーニングを受講する前に、受講生の知識レベルを確認する目的で行われるテストです。

テスト結果によって、受講生に合わせた学習プログラムを組むことができるだけでなく、足りない知識を重点的に学習させられるので、より効果的なeラーニングでの学習成果が期待できます。

また、受講生はeラーニング研修前に自身で不足している知識を自覚したうえで、学習に取り組み、研修後、自身がどれだけインプットできたのか判断材料とすることも可能なため、受講者のモチベーションアップにもつながるでしょう。

事後テスト

事後テストは、eラーニング研修の成果を確認する目的で実施するテストです。

1つのカリキュラム完了ごとに細かく実施するのが一般的で、受講者のeラーニング学習の定着に役立ちます。

事後テストの結果を参考に、受講者にとって足りない知識を補うための研修を提案することで、効果的な学習環境を提供できるだけでなく、行っている研修がどれだけ受講者に浸透しているかを見極めることもできるでしょう。

理解度確認テスト

理解度確認テストは、複数のカリキュラムが終了したタイミングで行います。

事後テストよりも出題範囲を広く設定し、あえて難しく作成するのが基本です。

例えば、現場に合わせた応用問題などを取り入れると、受講者が現場でどのように仕事に対応できるかといった、より実践的な視点で受講者を評価ができるでしょう。

受講者としても学んだ知識について確認できるうえ、各カリキュラムのつながりも把握することが可能です。

修了テスト

修了テストは、研修の実施が終わった際に研修内容全体の理解度を判定するために行われることが多いテストです。

テスト結果をもとに、受講者に研修で学習した知識が身についているか、合格基準を満たしているかを判断できます。

一般的なテスト内容としては、論述式問題や選択式問題で構成されることが多い傾向にあります。

また、企業側は、受講生に対して明確でわかりやすい評価基準を設ける必要があるでしょう。

3eラーニングテストの出題形式

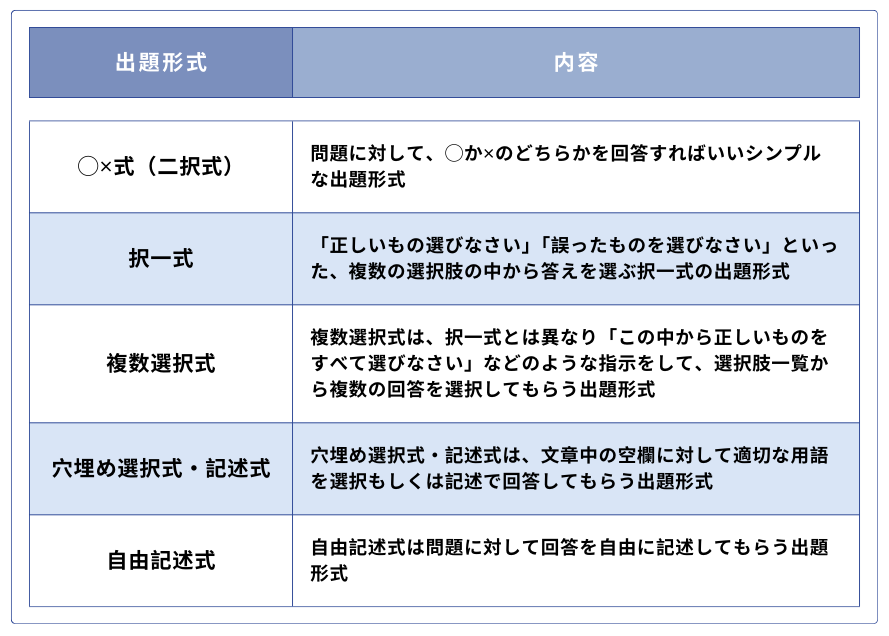

eラーニングテストの出題形式としては、下記の5つの形式が一般的です。

eラーニングでテストを実施したいなら、出題形式の種類や出題目的などの違いについて理解しておくと、効果的にテストの実施ができるだけでなく、適切な人事評価に繋がります。

問題の出題形式によって難易度が違い、受講生の理解度を把握する為の情報の正確さも変化するため、この章では出題形式を使い分けるポイントについても詳しく解説するので、参考になるはずです。

◯✕式(二択式)

◯✕式は、eラーニングのテストの中でも一番手軽な出題形式で、難易度はもっとも低い傾向にあります。

問題に対して、◯か✕のどちらかを回答すればいいシンプルな出題形式なので、受講者としてもわかりやすく、負担なく回答できるでしょう。

しかし、管理者側から見ると受講者の理解度を細かく確認できないデメリットがあるため、テストの目的によっては〇✕式は向いていません。

択一式

「正しいもの選びなさい」「誤ったものを選びなさい」といった、複数の選択肢の中から答えを選ぶ択一式の出題形式も、受講者側としては比較的回答しやすいといえるでしょう。

ただし、択一式は◯✕式と比べると、習得した知識を用いて回答する必要があるため、多少難易度が上がるとはいえ、仮に受講者が本当の正解がわからなくても、適当に選んで正解してしまう可能性もあるので、受講者に知識やスキルが身についたかを判断するのは、難しい場合もあるかもしれません。

複数選択式

複数選択式は、択一式とは異なり「この中から正しいものをすべて選びなさい」などのような指示をして、選択肢一覧から複数の回答を選択してもらう出題形式です。択一式のように回答数は1つとは限らないため、適当に選ぶだけでは正解できません。

受講者にとっては回答難易度がやや高くなる一方、管理者側は受講者の理解度を正確に判断することができるメリットがあります。

穴埋め選択式・記述式

穴埋め選択式・記述式は、文章中の空欄に対して適切な用語を選択もしくは記述で回答してもらう出題形式です。

他の4つの出題形式よりも難易度は上がり、より受講者の理解度が問われる出題形式となります。

中でも穴埋め記述式は、表記ゆれなど稀に予想しない回答をする受講者もいるため、間違った採点をしないよう、採点システムを整備するなど臨機応変な対応が必要になるでしょう。

自由記述式

自由記述式は問題に対して回答を自由に記述してもらう出題形式です。

いわゆる応用問題のことで、例えば「取引先との打ち合わせに遅刻しそうなとき」「指定期日にレポートを提出できないとき」など、自社の業務で起こりがちな事例を取り上げて、場面に合わせて、どのような対応をすればいいのかという問題を出題する企業が多い傾向があります。

また、文字数制限を設けていることも多く、受講者は問題に対して自分の考えをまとめて記述する必要があるので、難易度は非常に高いといえるでしょう。

受講者の研修の理解度を正確に把握できる一方、管理者にも文章内容を総合的に判定する能力が必要となることや自動採点ができないため、管理者への負担が増えるといったデメリットがあります。

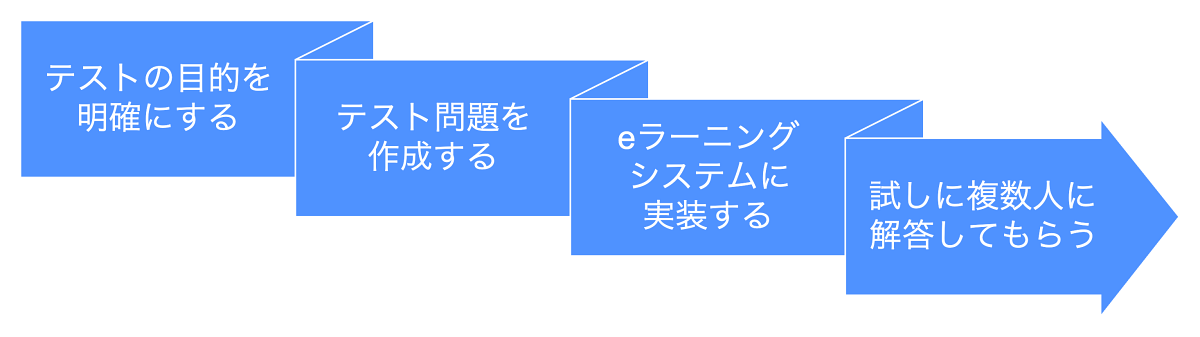

4eラーニングのテストを作成する際の流れ

eラーニングのテストを作成する流れは次のとおりです。

流れを押さえることで、受講生が負担なく臨めるeラーニングのテストを作成できます。

自社でeラーニングのテストを作成する予定がある場合には、この章を参考にしてください。

1.テストの実施目的を明確にする

eラーニングのテストを作成する際には、まずはじめにどのような知識や学びを身につけさせたいのか、テストを実施することで受講者の何を判断したいのかを明確にしてください。

テストを実施する目的がはっきりしていないと、方向性が定まらないうえ、結果的に大幅な修正を余儀なくされてしまい、時間の無駄が生じてしまう可能性があるからです。

また、受講者にしてみると、目的がはっきりしないテストは実施後の達成感を味わえないだけでなく、学習の復習ツールとして使用しづらい傾向があります。

2.テスト問題を作成する

eラーニングのテストの実施目的が明確になったら、実際にテスト問題の作成に移ります。

テスト問題を作成するうえで重要なのは、「何を問うか」「どう回答させるか」です。

そのため、前述した出題形式を参考に、さまざまな形式を取り入れながら、バランスよくテストを出題するように心がけましょう。

より受講者の理解度を確かめたい問題については、穴埋めや自由記述式を選択するのがおすすめです。

3.eラーニングシステムに反映して試しに複数人に解答してもらう

テスト問題が完成したら、テストの内容を精査するために、eラーニングシステムに反映して、複数人にテストに解答してもらいましょう。

テストの解答時には、受講者の目線で以下のような内容を確認してもらい、事前に必要箇所を修正できれば、受講者はストレスなくテストを受けられるでしょう。

5eラーニングでテストを実施するメリット

eラーニングでテストを実施するメリットとしては、下記の6点が挙げられます。

- ・作成から運用までオンライン上で完結できる

- ・オリジナル問題の作成ができる

- ・テスト結果の管理や分析が簡単にできる

- ・コストの削減につながる

- ・受講者の負担を軽減できる

- ・受講者のモチベーションアップにつながる

上記のようにさまざまなメリットを享受できるので、eラーニングでテストを実施しない手はありません。

もし、社内でeラーニングの導入やテストの実施に悩んでいるなら、この章を読めば悩みを解消できるはずです。

作成から運用までオンライン上で完結できる

作成から運用までオンライン上で完結できる点が、eラーニング上でテストを実施する最大のメリットといえます。

オンライン上で管理すれば、必要に応じていつでも法改正や最新の事例などを盛り込んだテスト内容に簡単に更新でき、eラーニングのテストの品質を保持できるからです。

また、更新履歴を確認できるeラーニングの場合には、管理者の工数の削減も期待できるでしょう。

オリジナル問題の作成ができる

eラーニングでテストを実施する場合には、企業が求める内容を盛り込んだオリジナルの問題を簡単に作成することが可能です。

例えば、人材育成や新人教育など、何を研修したいか、何を学んでほしいかなど、受講者ごとに合った問題を作成することで、企業の底上げを図れます。

役職や経歴ごとにテストの難易度を調整することもできるので、テスト結果を人事評価にも活かせるでしょう。

テスト結果の管理や分析が簡単にできる

eラーニングでテストを実施することにより、これまで手作業で行っていたテストの採点をはじめ、回答の内容や受講履歴の管理を一元管理できます。

また、テスト結果は数値やグラフなどで表示できるので、受講者個々の評価はもちろん、テストの平均点や各問題の正解率をすぐに分析可能なため、業務効率化を図れるのもメリットです。

コストの削減につながる

eラーニングでテストを実施すると、出題から添削、フィードバックに至るまで、すべてオンライン上で完結できるうえ、受講者はいつでもどこでも解答可能なので、コストの削減にもつながります。

一般的なテストであれば、テスト用紙の印刷費用をはじめ、テストを実施する際の施設利用料や会場までの受講者や管理者の交通費、テスト実施に関わった従業員への人件費など多くのコストが必要となることを考えると、少しでも経費削減したいならeラーニングでテストを実施すべきなのは明白です。

なお、NTT東日本が提供するひかりクラウド スマートスタディは、初期費用5,500円~、月額利用料1IDにつき198円〜と安心の定額料金制度となっているので、他サービスよりもコストを抑えてeラーニングを導入できます。

既存の資料や研修動画をアップロードしオリジナルカリキュラムやドリル(テスト)を作成できるのはもちろんのこと、ドリル(テスト)の自動採点機能も搭載されているので、この機会にぜひ2週間の無料トライアルをお試しください。

受験者の負担を軽減できる

時間や場所の制約を受けずに受講者のタイミングで解答できるeラーニングでテストを実施すれば、受講者の負担軽減にもなります。

従来の方式の場合、テスト実施場所を確保したうえで実施日を設定して受講者に集まってもらわなければならないところ、eラーニングでは、ちょっとしたスキマ時間を利用してテストに臨んでもらえるので、受講者にとっては大きなメリットといえるでしょう。

受講者のモチベーションアップにつながる

eラーニングでテストを実施する際には、テストがあることをeラーニング受講前に通知しておくと、受講者のモチベーションアップにつながります。

テスト実施というゴールや目標を掲げることで、受講者は明確な目的をもって研修に集中して取り組むようになるでしょう。

6eラーニングのテストを上手に運用するコツ

eラーニングのテストを上手に運用するためには、次の4つのポイントを押さえることが重要です。

ポイントを押さえておかなければ、eラーニングのテストを導入した後に「想像と違った」などと後悔してしまうかもしれません。

eラーニングのテストを導入する前には、この章の内容を参考にしてください。

ネットワーク環境を事前に整備する

eラーニングのテストを上手に運用するためには、安定したネットワーク環境を事前に整備してください。

もちろん受講者ごとにネットワーク環境は異なることが予想されるので、使用するデバイスの種類やセキュリティ面、操作のしやすさも考慮する必要があります。

社内のパソコンだけでなく、自宅でも受講できる環境を事前に整えることで、受講者としても負担なくテストに臨めるでしょう。

部署ごとに異なるeラーニングシステムを導入しない

部署ごとに異なるeラーニングシステムを導入しないようにするのも、eラーニングのテストを上手に運用するコツといえます。

大きな企業となると、部署ごとに異なるeラーニングシステムを運用している場合もありますが、複数のプラットフォームでそれぞれの部署ごとに管理すると、従業員のスキルを社内で共有できず、正当な評価や把握ができなくなってしまうからです。

企業全体の人材育成を効率化するためにも、eラーニングシステムを一本化して、最大限の効果を得られるようにするとよいでしょう。

一方で、既存のeラーニングシステムでは企業の持つオリジナルのコンテンツ配信ができないなど課題がある場合は、安価で導入できる傾向にあるプラットフォーム型のeラーニングを検討してみるのも一つの手段です。

テスト自体の効果測定を忘れない

テスト自体の効果測定を忘れないようにするのも、eラーニングのテストを上手に運用するコツです。

テストの設問や出題形式に改善点はないかなどを客観的に振り返ることで、不足している部分をアップデートでき、より効率的なeラーニングが実現できます。

テスト自体の効果測定をする方法としては、テスト結果や受講者にアンケート調査を行うのがおすすめです。

また、NTT東日本が提供するひかりクラウド スマートスタディにはアンケート機能が搭載しているため、受講者から簡単に研修に関するフィードバックを集められ、既存の資料をアップロードして作成した自社オリジナルカリキュラムの内容を定期的に見直すことができます。

ひかりクラウド スマートスタディは初期費用5,500円~、月額利用料1IDにつき198円〜利用できるのもポイントですので、この機会に2週間の無料トライアルをお試しください。

動画視聴の最後にテストを行うことを予告する

eラーニングのテストを上手に運用したいなら、eラーニングの中でも動画による研修のみだと集中が続かない受講者も多いため、受講後にテストを行うことを予告しておきましょう。

事前にテストがあるとわかれば、受講者も最後まで集中して研修を受けてくれるはずです。

7eラーニングでテストを行う際の留意点

eラーニングでテストを実施するうえで、留意しなければいけない点は以下のとおりです。

留意点を理解しておくことで、より効果的にeラーニングでのテスト運用ができるでしょう。

eラーニングを導入して安心するのではなく、留意点を押さえてテストを実施してください。

テスト内容に信頼性があるか

研修の内容とテストの内容に食い違いがあると、受講者はそれまで受講していた研修自体に疑いの目を向けてしまう可能性があるので、eラーニングでテストを行う際には留意が必要です。

研修で学んだ内容以外の知識を必要とする設問は極力作らないようにすべきでしょう。

テストを行う目的が明確か

eラーニングでテストを行う際には、テストを行う目的が明確かどうかも確認しましょう。

目的が明確でないテストは、受講者にとって精神的な負担となり、効果を正確に評価するのが難しいからです。

また、目的が不明確だと、「テストとeラーニングの内容にずれがある」「研修した内容が反映されていない」などの問題が起きかねません。

まずは、テストを実施する目的や受講者に何を習得して欲しいのかを明確にして、共有してください。

明確な答えが導き出せる設問か

eラーニングでテストを行うときには、明確な答えが導き出せる問題かどうかにも配慮が必要となります。

受講者が講習の中で学習した内容を理解しているかどうかを確認するために行うテストで、明確な答えが導き出せなければ、正しい評価ができないからです。

受講者の混乱を招かないためにも、配信している研修内容に沿った問題を作成するようにしましょう。

導入するeラーニングは希望する出題形式が実装できるか

そもそも、これからeラーニングシステムを導入する場合には、希望する出題形式が実装できるかどうかを事前に確認しましょう。

前述の通り、eラーニングのテストにはさまざまな出題形式があり、どの形式を使用して出題するかによって、評価できる内容が異なります。

もし、eラーニング導入後に希望する出題形式に対応していないことが発覚したら、目的とする効果を得ることができず、後悔してしまうかも知れないので注意が必要です。

8ひかりクラウド スマートスタディを利用してeラーニングで効果的なテストを実施しよう

NTT東日本が提供する「ひかりクラウド スマートスタディ」では、既存の資料や動画をアップロードして企業独自のカリキュラムおよびドリル(テスト)の作成が可能です。

ドリル(テスト)の自動採点から結果分析までオンライン上で完結できるため、管理者としては円滑な運用が可能となるだけでなく、受講者の満足度も高く信頼性の高いテストの実施が実現できるでしょう。

また、ひかりクラウド スマートスタディは、初期費用5,500円~、月額利用料1IDにつき198円〜と定額料金制度を採用しているので、他サービスよりもコストを抑えてeラーニングを導入できるのもポイントです。

ぜひこの機会に、2週間の無料トライアルをお試しください。