eラーニングを知ろう!これから始める方に向けて簡単まとめ

-

2024.11.08 (金)Posted by NTT東日本

そもそもeラーニングって?

eラーニング(オンライン学習)は、インターネットやコンピュータを利用して行われる学習の形態です。

対面の授業や研修と比較して、学習者はインターネットに接続されたデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレットなど)を使用して、自身のペースや都合の良い時間・場所で学習を進めることができます。

NTT東日本のeラーニング「ひかりクラウド スマートスタディ」では、初期費用5,500円~、月額利用料1人あたり198円〜で既存の資料や動画をアップロードして手軽にeラーニングの作成ができます。現在、2週間の無料トライアルを実施していますので、ぜひこの機会にお試しください。

>> ひかりクラウド スマートスタディの詳細はこちら

※ひかりクラウド スマートスタディは、eラーニングプラットフォームのため学習コンテンツは含まれておりません。

オンライン研修の動向や導入ステップまるわかり!

目次:

1eラーニングの広がり

古くは1990年代から利用されてきたeラーニングですが、最近では生活におけるオンライン化の広がりに合わせて、学習のオンライン化も加速しています。

読者の皆様も、職場や学校、プライベートでもこの学習のオンライン化を体験されているかもしれません。ではなぜ、ここまでeラーニングが急速に拡大したのでしょうか?

その答えはeラーニングのメリットにあると思います。

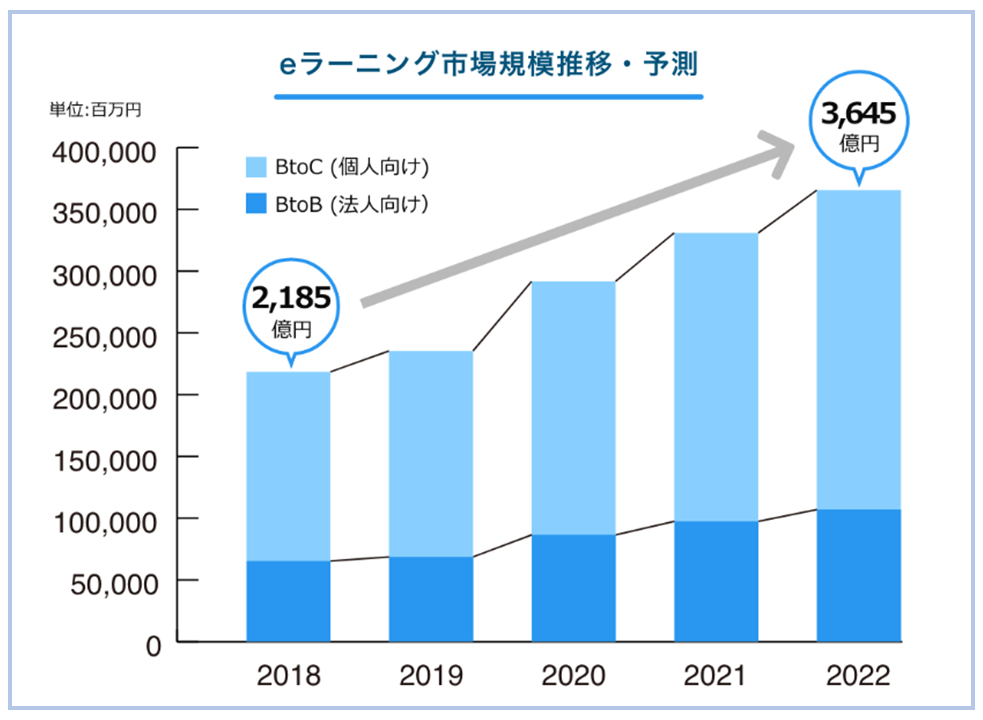

※矢野経済研究所推計

( eラーニング市場に関する調査を実施(2022年)市場調査とマーケティングの矢野経済研究所)

※2021年年度見込値、2022年は予測値

2eラーニングのメリット

①学習効率が高い(一連の学習をオンラインで効率高く実現できる)

・学習までの導線を最短に

スキルや学力の向上を目指すためには、努力が必要です。この努力が学習に直結します。

しかし、学習に取り組む前に通学や参考書の準備、日程調整など、本質的でない手続きが必要になることがあります。

これらの手間を最小限に抑え、スマートフォン1台でいつでもどこでも学習できるようになりました。

・統一的な学習の提供

対面型の授業やセミナーでは、講師のスキルによって提供される情報の質が異なることがあります。

また、生徒のスキルに応じて提供する内容も異なるため、個々に最適な学習を提供するのは難しいです。

一方、参考となる授業動画を提供することで、講師のスキルに左右されずに学習者が自分の目的に合わせて利用できる利点があります。

YouTubeやオンライン学習プラットフォームなどがその代表例です。

・学習のアウトプット

eラーニングは、動画やデジタル参考書を受動的に学ぶイメージがありますが、テストやウェブ会議による発表、感想文の提出なども組み合わせることができます。

一般的に、学習効果は情報のインプットと自分自身のアウトプットを組み合わせることで効率的に向上します。

②学習の管理・評価が簡単

・学習提供までの稼働削減

会社の育成担当者や塾の先生など、学習を提供する側のメリットがあります。

実際には、学習を提供するためには多くの事前準備が必要です。しかし、eラーニングではこれらの事前準備の大部分を省くことができ、学習提供までの時間を短縮することができます。

さらに、学習の効果測定にはテストが必要ですが、多くのサービスでは問題作成から採点、実績管理などの機能を提供しています。

これまで手動で集計やExcelを使用していた方にとっては、大幅な稼働時間の削減につながるでしょう。

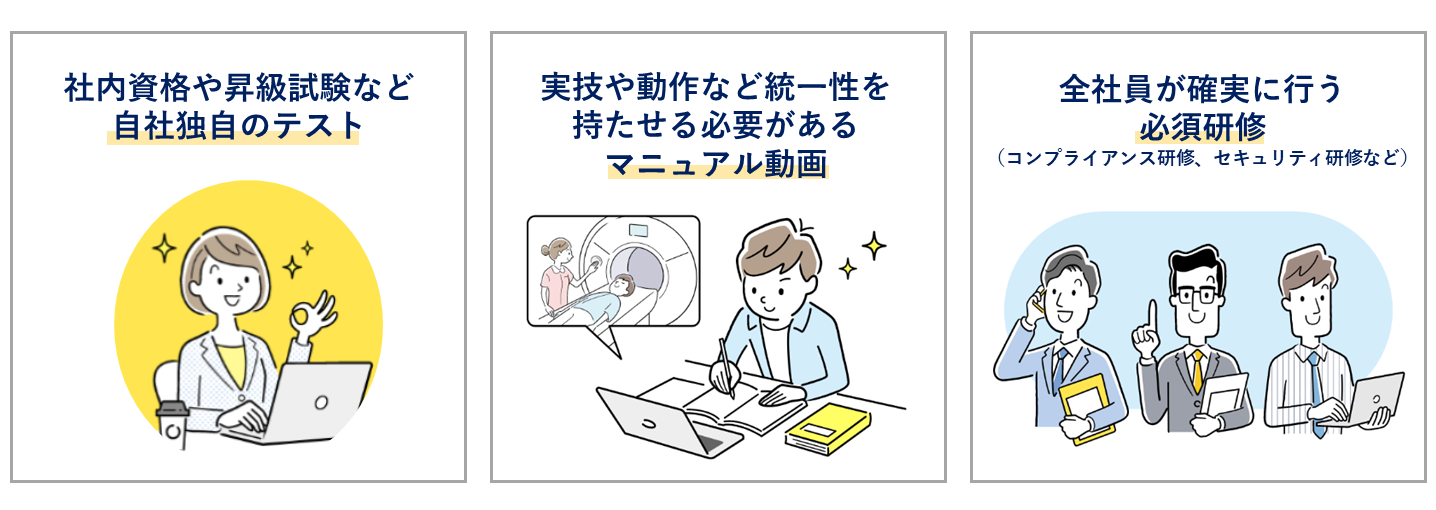

3eラーニング化しやすい学習は?

eラーニングを活用することで、社内外で実施していた昇級試験や社員研修などを効率化することができます。下記、eラーニング化しやすい試験や研修の一例です。

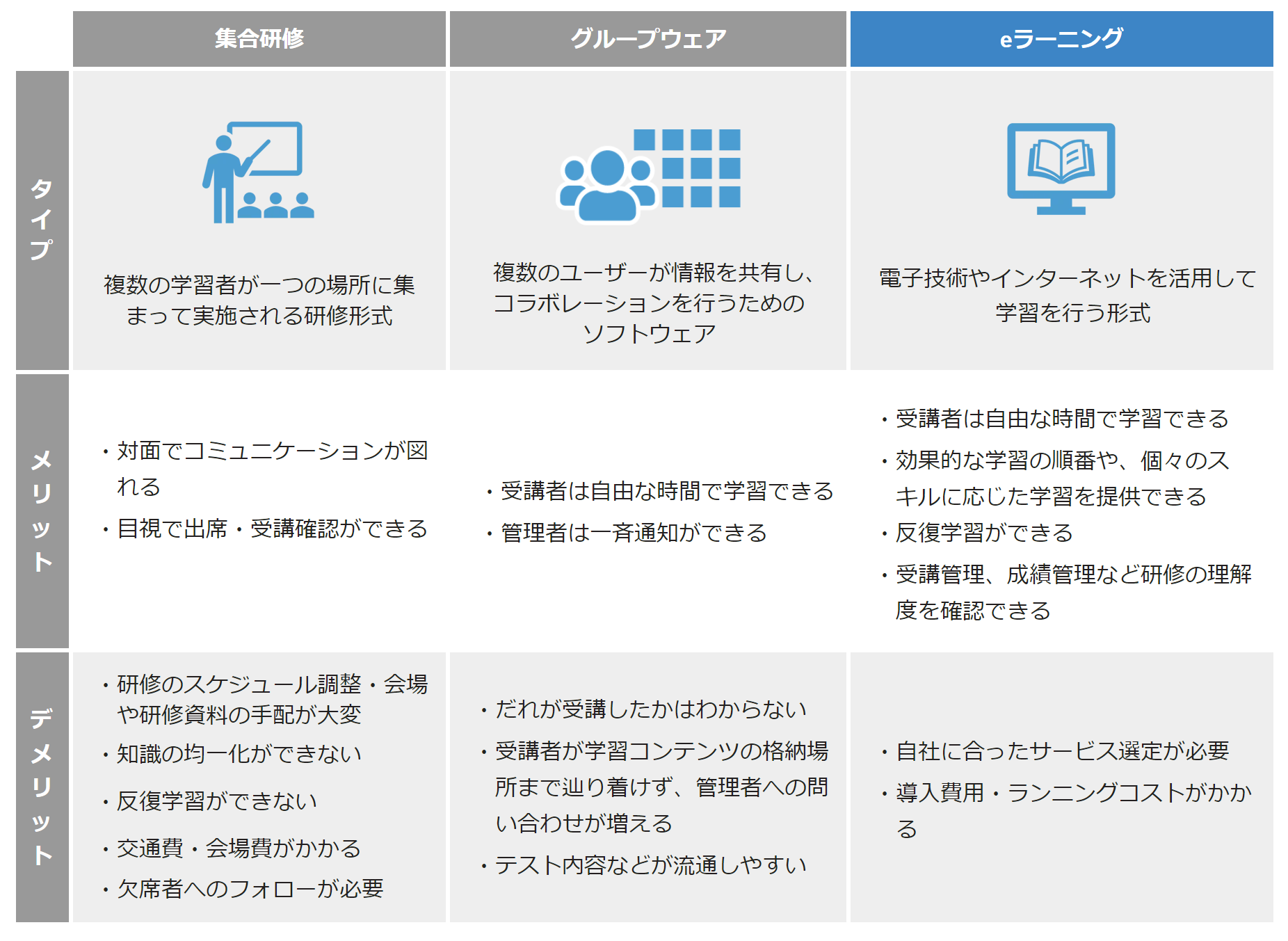

4主な社員研修の実施方法

長期の運用を視野に、サービスを選ぶ

既存の手段で始めてみることもできますが、オンライン学習の恩恵を最大限に受けるためには、専門のeラーニングシステムを利用することが最も効果的です。

専門のeラーニングシステムを利用することで、より柔軟で効果的な学習環境を提供することができます。また、学習コンテンツの管理や進捗の追跡、評価やフィードバックの提供など、多くの機能が統合されています。

これにより、受講者は自宅やオフィスなどの場所や時間に制約されずに学習できるだけでなく、管理者も効率的に学習の進行状況を把握し、必要なサポートを提供することができます。

専門のeラーニングシステムの導入には初期的なハードルがあるかもしれませんが、その努力は将来的には大きな利益となるでしょう。

5eラーニングの導入はどうする?

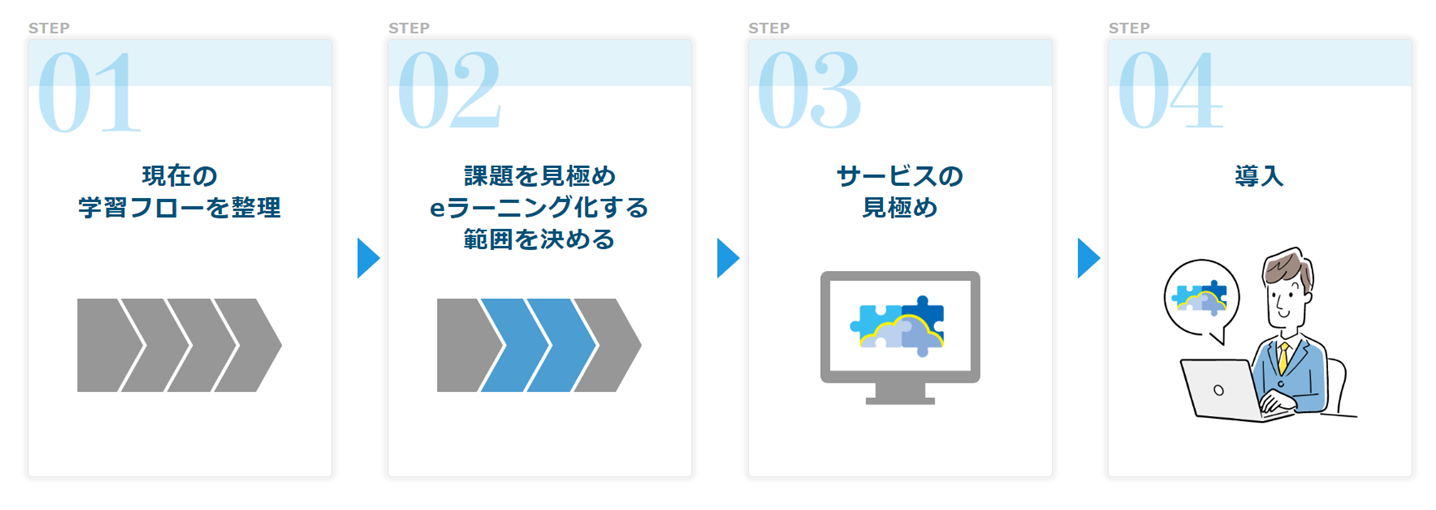

eラーニングを導入するステップは下記のとおりです。導入する際の参考にしてみてください。

自社で所有しているコンテンツ(教材)の有無でサービスを選ぶ

気になるのはサービスの見極めかと思います。多くのeラーニングはSaaS(すでにパッケージ化されたサービス)ですが、その提供内容は個々に異なります。大きな違いとして、「コンテンツ(教材)」の有無が挙げられます。

コンテンツが提供される場合、eラーニングとセットとなっており、料金体系は様々ですが、導入費用が高くなる傾向があります。また、コンテンツの種類も学習内容によって多岐に渡ります。コンテンツ付きのサービスを利用する際には、「研修させたい方のレベルに合致しているか」と「研修目的を達成できるか」という視点でコンテンツの内容を見極める必要があります。

一方、自分でコンテンツを作成するか、すでに所有しているコンテンツを使用する場合、コンテンツの購入費用を抑えることができます。また、独自の内容を提供できるため、受講者に関係のある内容を提供することができます。したがって、こうした場合には、「どのような研修の仕組みを構築するか」という視点が重要になります。

6まとめ

学習のオンライン化によって学習効率の向上や管理者の稼働削減などのメリットを得るためには、まずオンライン化したい分野を見極めることから始めましょう。

次に、自社に適したeラーニングサービスを検討する際には、いきなりシステムを導入するのではなく、事前にサービスを実際に使ってみることが重要です。

導入後に、実際にやりたかったことができないと分かった場合、既に導入したサービスを更新するためには一度後戻りする可能性があります。その結果、オンライン化が進まなくなる可能性があります。

したがって、eラーニングサービスを導入する前に、試用期間やデモンストレーションを通じて、自社のニーズに合致し、期待する機能や要件を満たすサービスを選ぶことが重要です。このような検討プロセスを通じて、適切なサービスを選択し、オンライン化の成功につなげましょう。