「負」動産としないために。相続を考えた物件価値向上を

-

2023.7.24 (月)Posted by

■今ある不動産を 「負」の遺産としない

収益物件オーナーにとって、手持ちの財産をいかに節税して相続していくかはとても大切な事のひとつです。

たとえば、所有しているAという物件は、築年も古く空室が増えており、家賃が下がっている。このままだと、数年後には配管や防水シートや外壁パネルなど大規模修繕でお金がかかりそうだ。となると、この建物を「①売る」「②直す」「③建て替える」といった様々な戦略が考えられますが、重要なのは相続です。

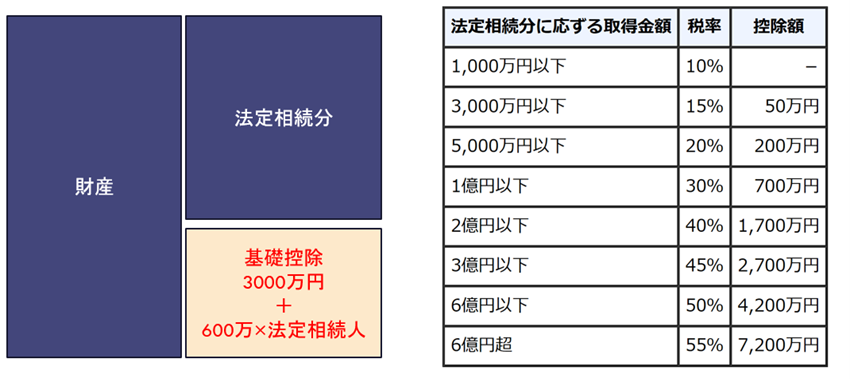

仮に、「①売る」を選択して現金を手元に残すと、最も相続税が高くなります。賃貸不動産は既存の入居者が存在する為、転用がしにくいこともあり、現金よりも相続税評価が下がります。すると「②直す」として、リノベーション費用などを借金にすれば、借金も相続されるため、さらに相続税は軽減されます。空室だらけの状態よりも、収支も改善されます。

また、「③建て替える」となれば大きな借金を背負うことになりますが、相続税はさらに軽くなり、収支の良い資産を子孫に渡すことが出来ます。空室だらけの「負」の財産を残すのではなく、相続してよかったと思われる「不動産」を残していくようにしましょう。

■税理士さんは、相続のプロ、ばかりではない

収益物件のオーナーである皆様が、毎年納付される税金は、それぞれ法律に「税額の計算方法」や「申告期限」、「納期限」などの定めがたくさんあります。それら法律(税法)に広く精通している「税の専門家」が税理士ということになります。

管理会社からの毎月の収支明細を託し、確定申告を行う際に、必要以上に税金を納めたり、納税せずに罰則を受けたりといった不利益を被らないようにするパートナーです。では、税理士さんに頼んでおけば、相続税対策もばっちりでしょうか?

実は、税理士の登録者数は全国で、8万人(日本税理士会連合会 税理士登録者・税理士法人届出数(令和5年6月末日現在))ですが、相続税の課税件数は、令和3年で13万4,275件です。

つまり、一人の税理士が毎年1-2件しか相続案件に携わっていません。

また、税理士は基本的に、税理士試験に合格し、国家資格を取得することで初めて名乗ることができます。その税理士試験では、相続税法はなんと「選択科目」のひとつです。つまり、「相続税」を受験科目として選択しなくても、国家試験は受けられるのです。

■土地・建物の評価額で 相続税は大きく変わります

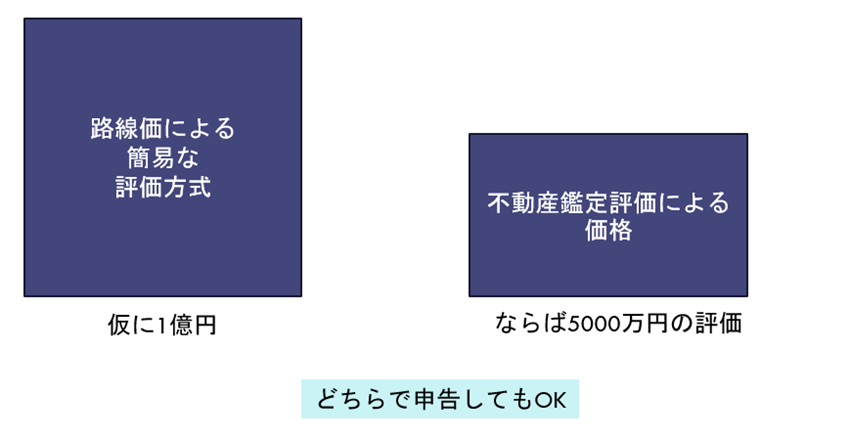

相続税の課税対象は、34.7%が土地、5.3%が家屋です(国税庁 令和2年分相続税の課税申告より)。つまり土地・建物の評価額次第で、相続税は大きく変わります。

この土地・建物の評価は、路線価による簡易な評価方式で評価することもできますが、きちんと不動産鑑定評価によって価格を評価することも可能です。例えば、あまり相続税に不慣れな税理士さんが路線価を頼りに、1億円ぐらいの評価をすると、2,300万円の相続税となります(基礎控除3000万円+600万×法定相続人は控除された前提で)。

しかし、不動産鑑定評価によるとかなり異なります。この建物が、「自宅旗竿地」「貸家建付け地としての評価減」があり「-7200万円」評価となったり、「小規模宅地の特例」を使って「-4600万円」評価となると、法定相続分の不動産評価が下がり、相続税がゼロになったりとます。2,300万円払うのと、ゼロでは大きな違いなのです。

■相続を争族しないために、 遺言状と物件価値向上を

だれもが、自分の死後のことは考えたくないものです。しかし、相続では土地や建物を兄弟姉妹でどう相続するかでもめてしまいます。

遺産分割協議は、相続人全員で行なう必要があります。従って、相続人の一部を除外してなされた分割協議は、無効になります。高額な相続よりも、さほど多くない相続のほうがトラブルとなりやすいと言われています。

特に、遺産分割協議は、時間との勝負でもあります。親族でもめていると、その間に相続税を軽減する申請期限が過ぎてしまいます。相続税は、原則「現金一括払い」です。ということは、10ヶ月以内に財産が「分けられない」と、相続税が「払えない」こともあります。遺産分割協議が滞り、未分割のままだと相続税の優遇規定(小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減)が使えません。また、未分割の相続財産は、納税に使えません。

そうならないためには、①しっかりと遺言状を書く、②相続する資産に優劣がないよう、築古物件の資産価値を、インターネット無料や防犯カメラ、宅配ボックスなどの設備強化をして、なるべくもめないようにしておくことが大切です。

■相続に強い 不動産会社と 元気なうちに相談を

このように、相続は、節税対策だけでなく、円滑な遺産分割のためにも、元気なうちに検討することが必要です。また、認知症になってしまったら、遺言書を書くことが出来ないばかりか、賃貸借契約や修繕の発注すらできなくなってしまいます。

そうなる前に、元気なうちに相続対策を検討し、資産継承に備えていく事が必要です。こうした相続や売買、立ち退き交渉や大規模修繕などの経験豊富な不動産会社を味方につけて、税理士さんとともに膝を交えて、未来の事業継承について、是非とも検討を進めましょう。今ある資産を、より、感謝されるものにして引き継ぐ準備を。

-

執筆:上野 典行(うえの のりゆき)

【プロフィール】

プリンシプル住まい総研 所長1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。